簡単そうで、なかなか書けないテーマ。読むのも、かなり難解なところがある。

三木清は、ときどき、数学で言う「虚数」のようなものを「仮説」として持ち出す。つまり、否定するための「径路」。論理を強固にするための「手段」。

①「利己主義」ということばを、どんなときにつかうか。だれに対してつかうか。だれかを「利己主義」と思ったことはあるか。だれかから「利己主義」と批判されたことはあるか。

②「利己主義」と批判したときと、「利己主義」と批判されたときでは、どちらがいやな気持ちがするか。

③「利己主義」に似たことばはなにか。「利己主義」の反対のことばはなにか。

このことを話し合った後、読解に進んだ。

第一段落の次の文章はなかなか難解である。

いったい誰が取らないでただ与えるばかりであり得るほど有徳あるいはむしろ有力であり得るだろうか。逆にいったい誰が与えないでただ取るばかりであり得るほど有力あるいはむしろ有徳であり得るであろうか。純粋な英雄主義が稀であるように、純粋な利己主義もまた稀である。

「英雄主義」の文章は理解できる。「取らないで与えるだけ=有徳・有力」。しかし、「利己主義」はどうか。「与えないで取るだけ=有力・有徳」。「与えないで取るだけ」は「力があるもの」なら可能だろう。しかし、それがどうして「有徳」なのか。この「有徳」が「虚数」のようなものなのである。現実には存在しない。しかし、本当に「有徳」なひとがいれば、彼は何も取らなくても、多くの人が彼のところになにかを与えようとするだろう。語弊があるかもしれないが、ほんとうに「神」がいれば、多くのひとは何も期待せず、ただ感謝の気持ちとしてなにかを「与える」だろう。「返し」を期待しないで、ただ「与える」ということがあり得るだろう。

注意しなければならないのは、三木清がここで「純粋な」ということばをつかっていることである。「純粋な英雄主義」「純粋な利己主義」。この「純粋な」は「絶対的な(論理的に正しい)」と言い換えることができるだろう。

ことば(想像力)が、したがって、このあと問題になる。想像力とは、構想力のことである。ことばをつかって、どんなふうに世界を描写するか。ことばは、それを否定するための「仮説」である。ことばを何が否定するか。倫理(道徳)=行為が、ことばを否定するというか、ことばを超越する。「道」が「ことば」を超越する。行為によって「超越」されるために「ことば」はある、と三木清は考えているかどうか知らないが、私は、そう読み取っている。もちろん、「日本語の読解」なので、こういうことまでは語らないが。

二段落目の次の文章も厳しい集中力を払わないといけない。

我々の生活を支配しているギブ・アンド・テイクの原則は、たいていの場合は意識しないでそれに従っている。言い換えると、我々は意識的にのほか利己主義者であることができない。

利己主義者が不気味に感じられるのは、彼が利己的な人間であるよりも、彼が意識的な人間であるためである。それゆえにまた利己主義者を苦しめるのは、彼の相手ではなく、彼の自意識である。

ここでは「意識(する)」が「意識的」「自意識」という具合に、少しずつ変わっていく。この「変化」を見落とすと、何が書いてあるかわからなくなる。

哲学は、あることばを別のことばで定義することと言い直せると思うが、このとき、ことばの「ずれ」「ずらし」というのは非常に微妙であり、ことばだけではなく「文体」に注意しつづけることが重要である。最初に引用した文章では「取る/与える」が「与える/取る」とことばの順序がかわると、それにつづく「有徳/有力」は「有力/有徳」と順序をかえている。そのことに気づくなら、その後に出てくることばに「純粋な」という形容動詞がついていることにも気がつくだろう。この「純粋な」は、実は、その前に存在する文章(省略した文章)にもつかわれている。つまり、三木は「純粋な」論理問題として、論を進めていることになる。

倫理と哲学は別の学問かもしれないが、三木清は倫理と哲学を接近させてことばを動かしている。それが、彼の文書をを難しくしているし、おもしろくもしている。この三木清の文章を「好き」「おもしろい」といえる18歳のイタリア人というのは、すごいなあ、と私は感心している。

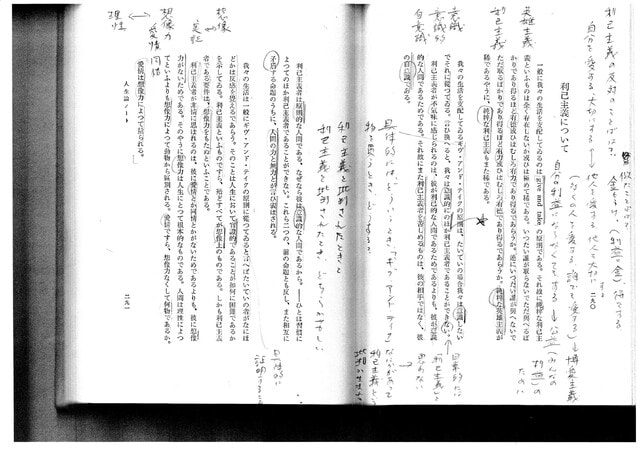

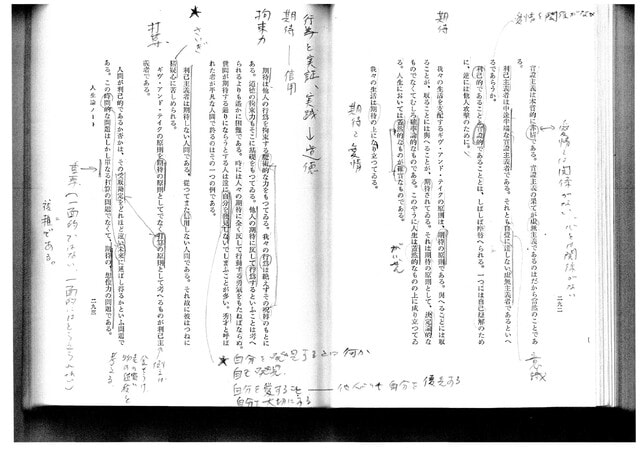

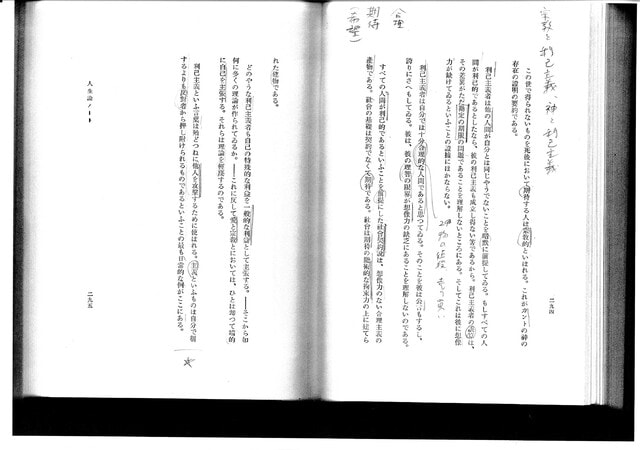

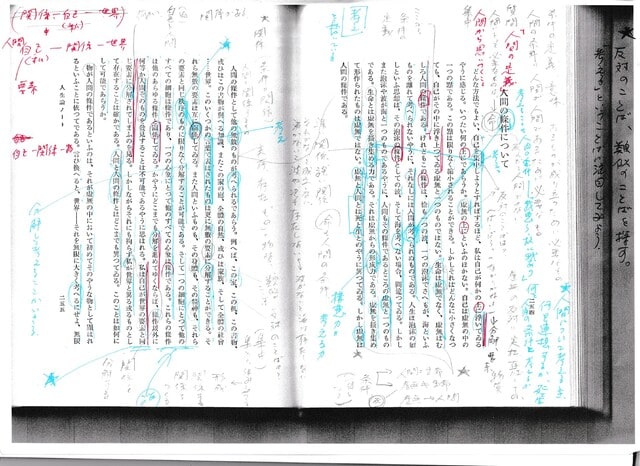

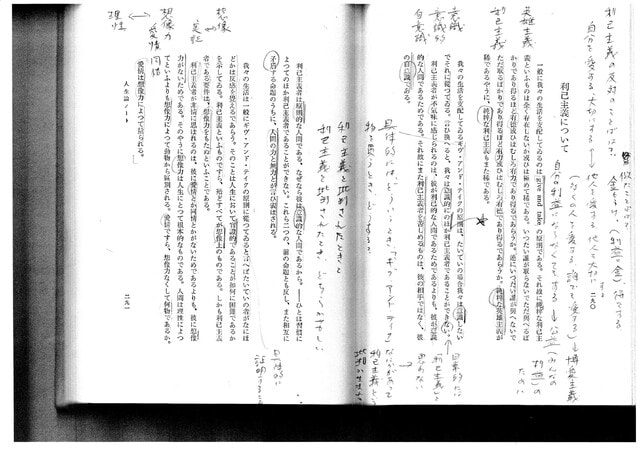

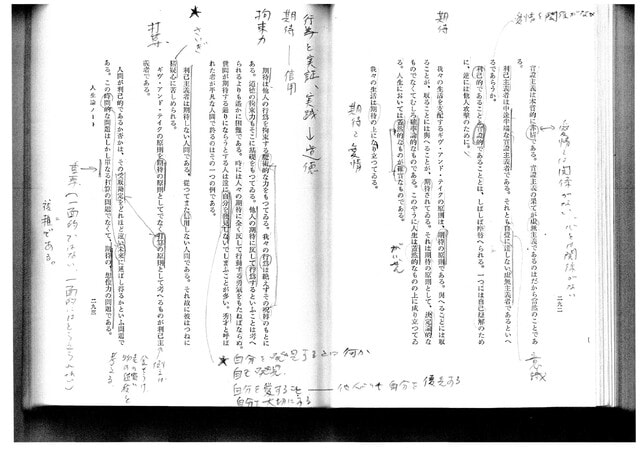

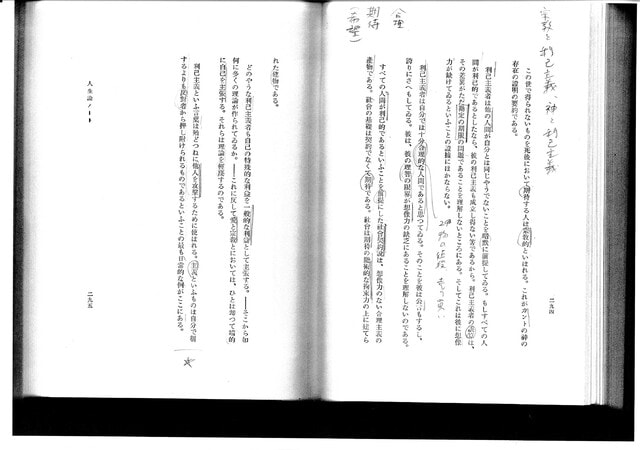

写真は、きょうつかったテキストのメモ。