上の写真の場所は、私がこの世に生を授かってから9歳まで過ごした、横須賀市西浦賀の、家があった場所の前の、毎日 隣に住んでいたハトコと遊んだ路地です。

左の家は、私たち親子が、この地から引っ越していった後に、ハトコの両親が家を新築して、まだお住いの所です。右側の、真新しい家々は、お良しが9歳まで遊んでいたころは、鉄工所で、真っ黒な油にまみれて、機械がぐわんぐわん回っていて、工場の外のこの路地には、ドラム缶いっぱいに、金属を削った後のクルクルとコイル状になった鋭い金属片が入れてあり、お良しが興味を持って触ろうとするならば、工場のおじさんがすっとんで出てきて、「コラ 指を切っちゃうから触っちゃだめだ

指を切っちゃうから触っちゃだめだ 」と、怒られたものでした。

」と、怒られたものでした。

お良しはこの路地で、優しい大勢のオジサンたちに見守られながら、三輪車や、ほら、昔よくあった、新幹線などを小さくしてまたがって遊ぶプラスティックの遊具などで、二人のハトコの男の子(年下)と、所狭しと駆けずり回って過ごしました。今こうしてみると、「こんな狭い路地だったんだぁ・・・」と、しみじみ感じます。

はい、最初からいきますよ。京浜急行の浦賀駅前でーす 夏っぽいですねぇ・・・空気感が

夏っぽいですねぇ・・・空気感が 真っ青な空で、暑い暑い日でした

真っ青な空で、暑い暑い日でした

浦賀駅を降りると、まーず目に入ってくるのが、こんな建物です。ここは、もう操業していませんが、S社の、重機械工業 浦賀造船所、通称 浦賀ドッグです。

お良しの父が、長年、船を造るという仕事を誇りに思って、働いていた場所です。

お良しは、駅から少し離れたところに住んでいましたが、時々、浦賀へ連れていかれると、今も残る、この高い壁が、子供心に威圧的で、暗く怖い存在でした、が、これが、お良しの、ご幼少のころの原風景には間違いありません。

これが、浦賀ドッグの全体像で、父は、新造船部門で働いていたので、手前の方の大きな白い屋舎を中心に、船台と呼ばれる、船を造っていくところにいました。

中からは、常に、鉄板を叩く、カンカンカンカン という音が鳴り響いていました。

という音が鳴り響いていました。

お良しは、写真の右上の方の、‘西浦賀’ というところに、両親と昭和46年8月まで住んでいました。

浦賀港は、天然の良港で、左右にある山が風を防ぎ、船を出し入れするのに、適していたのです。土地も、岩盤だったから強く、船を入れるドッグも、日本では珍しい、レンガで造ってありました(今も保存されている)。今、浦賀ドッグが操業を終えたので、右奥の山は、一部宅地化され、風向きも変わってしまったそうです。もう、昔のようには戻れません。 ※注※ これは、すべて、父が言っている話。

では、懐かしい子供時代の面影をたどって歩き出すことにしましょう。

駅前通り、右側に、日本茶専門店があります。ここは、店長さんが厳選した、日本各地のお茶が、店内でいただけるお店なんです

このブログに、ときどきコメント入れてくれるN美ちゃんと、数年前にお店に入って、店長さんが、「正しい日本茶の入れ方

」で入れてくださったお茶をいただいたことがありました。メニューには、日本各地のお茶が紹介されており、店長さんが、お客さんの好みの味を聞いて、その人に合いそうなお茶を選んでくださいます。プロが入れてくださるので、ちょっと500円以上のお金を払っても、最高の茶葉を、最高の状態でいただくことができます。お茶だけでなく、夏などは、お茶のパフェなど、スイーツもありますよ。

」で入れてくださったお茶をいただいたことがありました。メニューには、日本各地のお茶が紹介されており、店長さんが、お客さんの好みの味を聞いて、その人に合いそうなお茶を選んでくださいます。プロが入れてくださるので、ちょっと500円以上のお金を払っても、最高の茶葉を、最高の状態でいただくことができます。お茶だけでなく、夏などは、お茶のパフェなど、スイーツもありますよ。

この日は暑かったので、ぜーひ このお店に入って水分補給したかったのですが、時間がなかったのであきらめました

浦賀警察署を過ぎて、生協も過ぎると、今は郷土資料館になっているあたりに、お良しが泣く泣く通った(おかぁちゃんと別れるのが辛かった・・・ )浦賀保育園がありました。この坂の上です。

)浦賀保育園がありました。この坂の上です。

それを過ぎて、ちょっとだけ行くと、海岸のバス通りから外れて、旧道に入ります。小学校の時の友達の家がたくさんありました。今、みんなどうしているかな?

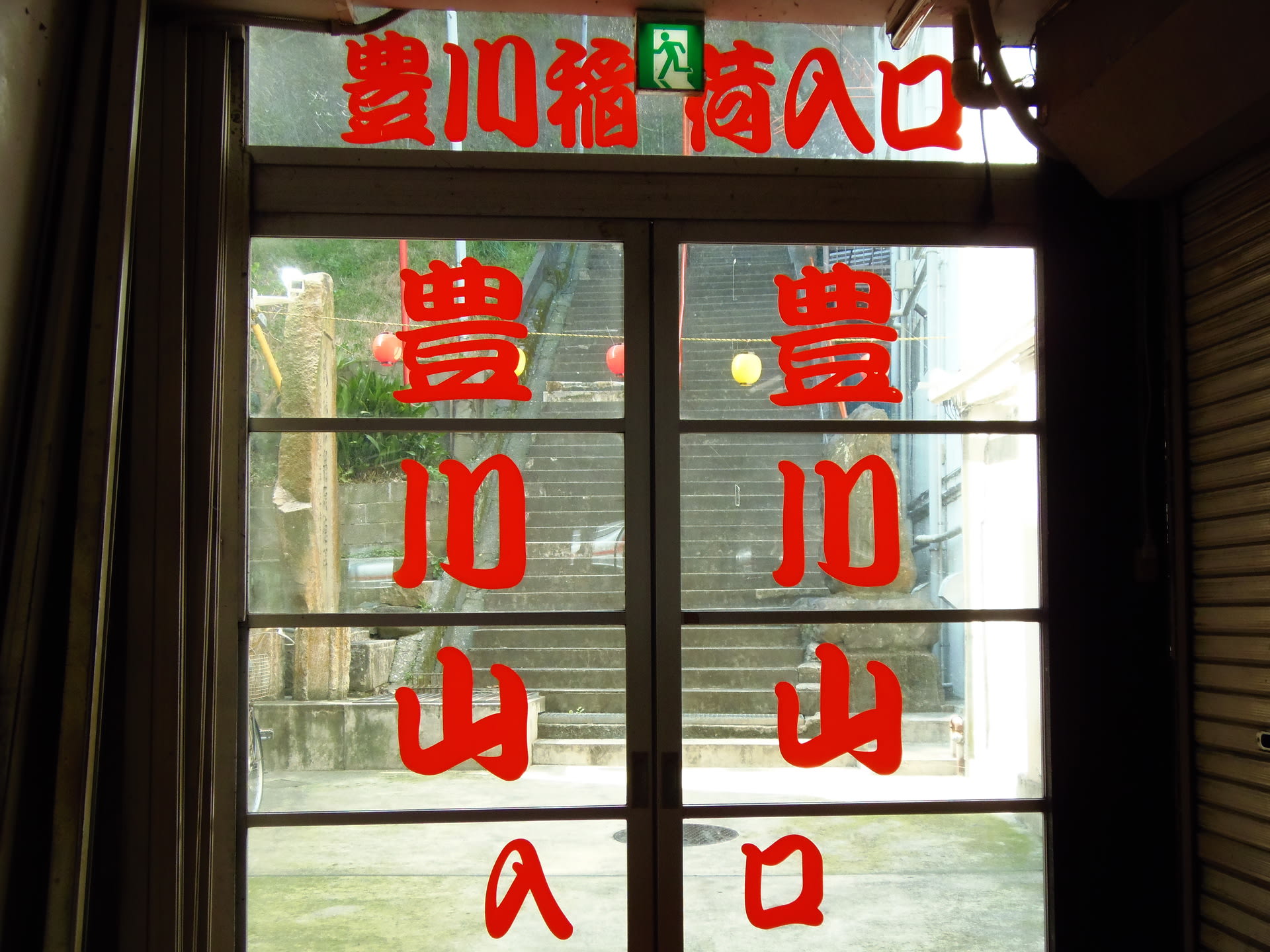

すると、まもなく見えてくるのが、浦賀地区の総鎮守様、叶神社です。ここは、西浦賀にあるので、「西叶神社」と呼んでいまたが、この日、正式には、「西岸 叶神社」と呼ばれていることがわかりました。

当然、東浦賀には、東の叶神社があるのですが、そのお姿はまた後ほど・・・

おー、懐かしい 叶神社の例大祭の晩は、夜店がたっくさん出て、お良しはぜーったいに、お好み焼きと、べっこうあめを買ってもらうのを楽しみにしていたのだけど、母が、「まず最初に、神社の神様にお参りしてからじゃなきゃダメ

叶神社の例大祭の晩は、夜店がたっくさん出て、お良しはぜーったいに、お好み焼きと、べっこうあめを買ってもらうのを楽しみにしていたのだけど、母が、「まず最初に、神社の神様にお参りしてからじゃなきゃダメ 」と、毎年毎年、厳重に言うので、ここで、口と手を清めていたのですが・・・・・

」と、毎年毎年、厳重に言うので、ここで、口と手を清めていたのですが・・・・・

なに、このカラス なにやってんの

なにやってんの 最初、置物かと思っちゃったけど、よく見ると、頭がちょっと動いたので、生きているカラスだと思って、脅かしちゃ悪いから、手を清めるのはやめにして、本殿へと進みました。でーも、カラスがこんな格好してるの初めて見たので、それも、逃げないし、ビックリしちゃった

最初、置物かと思っちゃったけど、よく見ると、頭がちょっと動いたので、生きているカラスだと思って、脅かしちゃ悪いから、手を清めるのはやめにして、本殿へと進みました。でーも、カラスがこんな格好してるの初めて見たので、それも、逃げないし、ビックリしちゃった あとで、母に報告したら、母は、「暑かったから、水浴びして、ひなたで羽を乾かしていたんだろう」って。カラスが熱中症になって、動けなくなっているのかと思っちゃったよ

あとで、母に報告したら、母は、「暑かったから、水浴びして、ひなたで羽を乾かしていたんだろう」って。カラスが熱中症になって、動けなくなっているのかと思っちゃったよ

叶神社は、由緒ある神社なのですよ!特に、この社殿の檜造りの彫り物 現在の社殿は、天保13年(1842)に再建されたもので、彫刻師、後藤利兵衛義光の彫刻が施され、この作品は彼の生涯を通じての最高傑作とされています。※注※ 西岸叶神社のリーフレットより抜粋

現在の社殿は、天保13年(1842)に再建されたもので、彫刻師、後藤利兵衛義光の彫刻が施され、この作品は彼の生涯を通じての最高傑作とされています。※注※ 西岸叶神社のリーフレットより抜粋

拝殿へ進み出て、もう、何年ものご無沙汰を神様にお詫びし、子供のころのお礼、両親の現況を報告し、浦賀の地の安寧を祈願し、わずかなお賽銭をポーン

・・・と、下を見ると、何かリーフレットが積んであるのに気がつきました。

「西岸叶神社 社殿修復事業および海岸鳥居新築工事事業 奉賛趣意書」というもの。叶神社が、前の修復から何年もたち、貴重な文化財や社殿、鳥居自体も老朽化してきたので、修復したい、ということで、資金を募っているようなのです。

お良しは、振込用紙も入った、この趣意書を一ついただいて帰りました。そして、両親に見せたら、父が、こんな話を始めました。

「俺が昭和19年3月に海軍に出征するとき、ここでみんなにお参りしてもらって、神社の境内の土を少し持って行ったんだ。そして、終戦になって帰ってきて、また叶神社に詣でて、お礼を言って、土を元に戻したんだよ。叶神社にはお世話になったんだ。」 だって。母も私も、初めて聞いた話でした。父はどちらかというと、無口な人なので、まだまだ知らない話がたーーーーーーーーーくさん ありそうです。

で、父は、今回叶神社修復に協力することにしたみたいですよ。私が浦賀さんぽなんてしなかったら、叶神社へも行かなかったわけで、このことは知らないでいたことになったわけで、これも、叶神社の叶大神様が、私を呼んだとしか思えませーん。

お良しの、産まれて七日目のお祝い、あれ何ていうんだっけ?それとか、七五三のお祝いなども、西叶神社で節句していただきました。七五三で、本殿の中に入ったのを覚えています。ご幼少ながら、厳かな空気をよんで、おとなしくしていたことを記憶しています。

拝殿から振り返って、修復対象の、海岸鳥居(奥の)と、浦賀湾を望む。口・手を清める場所に、カラスはもういませんでした。なんか上の方の電柱で、カァカァ鳴いていたのがアイツかな?夏バテしないで、元気にお暮し。

更に歩くと、威勢のいいオジサンが声を出して野菜を売っていた、八百屋さん。

その前には、毎週・毎月、漫画を買ったり、文房具を買った、信濃屋書店さん。まだ、やってるー

ここから先を行くと、通っていた高坂小学校へ続きます。

ここから先を行くと、通っていた高坂小学校へ続きます。

道沿いにどぶ川が流れていて、ときどき、でっかいドブネズミが横切って、ビックリしたものです

叶神社の方向を振り返ると、横須賀では有名な老舗お菓子屋さん、精栄軒 の本店。お良しご幼少のころから、建て替えてきれいになっていました。あ、当時も立派でしたよ。裏に小さな川が流れていて、そこの裏道を通ると、お菓子屋さんの裏側が見えて、お菓子の材料や、カスやらがいっぱい小道に置かれていて、いい匂いも漂っていましたので、お良しはここを遊びのついでによく通っていました。私は、この菓子屋の「黒船サブレ」が、某有名な鳥の形をしたサブレより好きです 全国の八幡様の神さま、すみません

全国の八幡様の神さま、すみません

母が私を連れてよく行った、おかずを買うお店、小柴商店さん。昔は、お店の天井から、ハエ取り紙がぶら下げてあって、ベタベタの茶色い紙に、ハエがたくさんくっついていたことを、鮮明に覚えています。母に言わせると、私は、いつも母の後ろに隠れて、母のスカートのすそを握りしめて、片目でお店の様子を見ていたような、おとなしい子供だったようです。今は・・・・・・・・・社会の荒波と、主人からの( ,,`・ω・´)ンンン ピシピシ?にもまれて・・・、あとは言うまい。

久里浜と浦賀を結ぶ道路に出ると、角に 岡タクシー は、変わってないなぁ うれっしー

うれっしー

道を渡ると、優しいおばさんがいた、洋品店。もう閉まっている。

この先、お良しの家へ続く、蛇畑(じゃばたけ)、川間(かわま)地区への道。白い犬がいた八百屋さんがあったっけ。その犬、鶏肉を食べて、その鳥の骨が内臓に刺さって死んじゃったの。だから、犬には骨付き鶏肉を食べさせちゃいけないって、そのころ教えられました。

愛宕山へ上る、上り口。上は、浦賀湾が一望できる、アジサイがきれいな緑の中の公園になっていました。日米修交の碑などもあります。今は時効だろうから書くけれど、父は、園芸が好きだったから、よくこの山を縦走して、良い土を家に持って帰って、サツキや松など、盆栽を作っていました。

あー、当時のままなんだなぁ・・・だいぶ朽ちかけている・・・。

ここ お良しの家があったところの裏!真ん中に、ブロックなど作っちゃて、狭くて歩きにくくて、危ない思いをしたことを覚えています。本当に邪魔だった、子供心にイライラしたです

お良しの家があったところの裏!真ん中に、ブロックなど作っちゃて、狭くて歩きにくくて、危ない思いをしたことを覚えています。本当に邪魔だった、子供心にイライラしたです

この、車が止まっているところには、駄菓子屋さんがあって、おばちゃんが店番していて、母に10円もらっては、通っていました。一度、おでんを買ったとき、さつまあげかなんかを選んで、ぺろってなめて、気が変わって、それをお鍋に戻し!、卵にきりかえて食べたら、おばちゃんにバレて、「今、戻したでしょ 」 と、こっぴどく怒られました

」 と、こっぴどく怒られました 当たり前だよね

当たり前だよね おバカお良し。

おバカお良し。

その前は、今は調剤薬局になっていますが、お良しは毎朝、ここから、保育園へ、なぜか当時、タクシーで通いました。タクシーを頼んだのではなく、保育園の方から、迎えに来てくれたもののようでした。くみちゃん という一つ年下の子と二人で乗りました。

薬局の隣、空いているところには、墓石を造っている石屋さんがあり、おじさんが首に手拭いを巻いて、トンカチを振り下ろして、白っぽいのや黒い色の墓石を造っていました。よく、そばで見学していました。

調剤薬局の前は、浦賀病院(昔は ドッグ病院 といって、浦賀駅横にありました)になっていて、その隙間から、東の叶神社が見えます。東の叶神社は、裏山が、貴重な植物の宝庫なんですよ

さらに川間地区の方へ入っていくと・・・このあたり、毎日行った、お風呂屋さんがあったところのような・・・?

ここを右に曲がると(角は確か、コロッケやウィンナーフライを買いに行かされたお肉屋さんだったかも)、浦賀の奉行所跡へ続きます。当時から、アパートが建っています。周りのお濠は残っています。お濠に囲まれたアパートなんて、珍しいですね。

ワカメが干してあって、貝を取ったり、海に突き出た狭いブロックをそろりそろり歩いたりした(足を踏み外したら海 )小さな漁村も、大規模マンションが3棟も建ってしまいまして、面影がありません。

)小さな漁村も、大規模マンションが3棟も建ってしまいまして、面影がありません。

あっれーまー お良しが 髪の毛を切ってもらっていた床屋さんは、まだ当時のままですー

お良しが 髪の毛を切ってもらっていた床屋さんは、まだ当時のままですー 10円カムバックしてくれたんですよー

10円カムバックしてくれたんですよー

いつも おかっぱ頭のお良しでした。

ここは川間の奥地、源為朝を祀った、為朝神社。しょっちゅう遊びまわった所です。

この、廊下を、子供だったから、容赦なくドッタバタ走り回りました。ここでも、「こんな小さなところだったんだぁ・・」と、しみじみと思い出しました。

中通りから海岸道路へ出て、東を見ると、こちらの海岸線も、以前は遠洋漁船がたくさん停泊していた岸壁になっていて、その船には、手すりもない、長い板っきれ一枚が、岸壁と船の間に渡されていて、お良しと、お兄ちゃんの方のハトコの二人で、肝試しに、その板をどこまで上れるか・・・なんてヒヤヒヤもので遊んでいました(落ちたら下は海です)

波があるから、船が揺れて、同時に板きれも動いているのですよ。それを上るのです。

ある時、二人とも、船の上まで上れてしまい、船の中を探索し、階段を上がって二階のデッキにいるところを、乗組員のおじさんに見つかって、「コラァー 子供がいるぞー

子供がいるぞー おまえらなにやってんだー!このまま船が出て行っちゃったら、お父さん、お母さんに会えないんだぞー

おまえらなにやってんだー!このまま船が出て行っちゃったら、お父さん、お母さんに会えないんだぞー 」と、バカモン

」と、バカモン とばかりに、つまみだされてしまった、ケッサクな思い出があります

とばかりに、つまみだされてしまった、ケッサクな思い出があります わっはっはっはー

わっはっはっはー

岸壁の下は海で、道路との境目に、楕円形の穴が多数開けてありました。想像つかないと思いますが、まぁ言ってみれば、どぶ板の穴のようなものです。

そこから、父が造った、大型の船が進水式を迎えた日、船台の上から船が後ろ向きに、ドバーンと浦賀湾に下りるとき、海水が津波のごとく、東西の浦賀地区に押し寄せるんです。すると、その、岸壁の楕円形の穴穴から、噴水のように、海水がピューッどころか、バァーンと、子供の目線から考えても、1.5mから2mぐらいの高さに吹き上がり、お良したち子供も大人も、ビックリよろこび、忙しい心境になり、楽しくって楽しくって

「おとーさんが造ったお船が出来たー

「おとーさんが造ったお船が出来たー 」と、大喜びしました。進水後は、道路も岸壁も水浸しになるので、多くの人が、家の2階の窓や、ビルの屋上から見ていましたが、好奇心旺盛だった私は、岸壁から船を見ていました。海水でビッショビッショの岸壁を嬉しくて意味もなく走り回っていました

」と、大喜びしました。進水後は、道路も岸壁も水浸しになるので、多くの人が、家の2階の窓や、ビルの屋上から見ていましたが、好奇心旺盛だった私は、岸壁から船を見ていました。海水でビッショビッショの岸壁を嬉しくて意味もなく走り回っていました

父も、進水式の前の晩は、「お良し(もちろん本名で呼んでます)、明日お父さんが造った船が進水式なんだぞ 今度のは12万トンもある大きなタンカーなんだぞ。すごいだろう!」(数字については、お良しの記憶はあいまいかもしれませんが・・・)と、父は、本当に誇らしげでした。父は、青函連絡船の 摩周丸や、初代 日本丸も造ったそうです。

今度のは12万トンもある大きなタンカーなんだぞ。すごいだろう!」(数字については、お良しの記憶はあいまいかもしれませんが・・・)と、父は、本当に誇らしげでした。父は、青函連絡船の 摩周丸や、初代 日本丸も造ったそうです。

一度、家の前からではなく、母が、浸水する船の船首が見える、工場の中へ連れて行ってくれ、船首にぶら下がっているくす玉が割れ、船がものすごい勢いで、サーッと、海上へ下がっていくのを間近に見たことがありました。大きなくす玉からは、紙吹雪とともに、七夕飾りについている 色紙の短冊 のような大きな紙も少し混じっているのですが、私はそれがほしくて、地面を這いつくばってもうらおうとして、いとこに取られてしまい、「紙がほしかったぁ~ あーん」 と、大泣きしながら家まで帰ったことも思い出されます。船の進水式というのは、本当にいいものです。

あーん」 と、大泣きしながら家まで帰ったことも思い出されます。船の進水式というのは、本当にいいものです。

親戚の家へ寄り、ハトコのお父さんにあいさつし、近所のお世話になった当時若かったご主人夫妻にも会え、母がお世話になった海岸通りのタバコ屋さんのお母さんにも、確か引っ越していって以来だと思うから、45年ぶりに会え、大人になった私の姿を見て、「あんたは立派になった・・・!」と、驚いてくれ、ひさびさの故郷でした 父のお姉さんの家だけはどうしてもわからず、もう、暑くて熱中症になりそうだったので、(水分は豊富に持って行ったのですが、底をつき、自動販売機で追加で買ったりした) 紺屋町のバス停まで、ようやっとたどり着きました

父のお姉さんの家だけはどうしてもわからず、もう、暑くて熱中症になりそうだったので、(水分は豊富に持って行ったのですが、底をつき、自動販売機で追加で買ったりした) 紺屋町のバス停まで、ようやっとたどり着きました ヒィー

ヒィー

ここも、海が間近だったのですが、最近うめたてて、公園みたいにしましたね。

横須賀名物、「海の上の市道、浦賀の渡し」も、東の船着き場にいました。昔は、ポンポンポンポンという、音を立てて東と西をつなぐ、古い木製の素朴な小舟でしたが、今は、派手ね。この船は、海面に近いから、海風が本当に心地よいですよ。自転車も乗れます。いつか、愛車サンシャイン号も乗せてあげたいです

すぐにバスが来てくれて、冷房の効いた車内で猛暑から解放され、すかさず冷風の吹き出し口を自分の方に向けて、あちいあちい 涼しい涼しい と言いながら、京急久里浜駅まで帰ってまいりました。

涼しい涼しい と言いながら、京急久里浜駅まで帰ってまいりました。

なんだか、叶神社のことが気になり、今年は、9月10~12日の例大祭に二十数年ぶりに行ってみようかな・・・と思っています。立派なお祭りですよ!特に、夜、山車に明りが入ると、何台もの山車の行列が、ものすごくキレイです

子供のころ見たお祭り行列は、先頭を、天狗のお面をつけた宮司さんらしき人が行き、お神輿がよっぱらって、ドブにはまったりと、見ていてワクワクしました。それが、今も、お良しの体に染みつき、祭囃子一筋、今年で40年です。岩手の盛岡まで行っちゃうお祭り好きです。

浦賀の皆さん、叶神社さん、懐かしい一日を、無事、ありがとうございました

横須賀市 叶神社  HP

HP

「横須賀市西浦賀 叶神社の例大祭 & 懐かしの西浦賀へ」2018年秋の記事へ飛ぶ

手が痛くなっちゃったぁ

手が痛くなっちゃったぁ

」

」 」

」

隣にあるカップ内は、高校生の手ほどきを受けて作った‘ スライム ’

隣にあるカップ内は、高校生の手ほどきを受けて作った‘ スライム ’

(主人からは、いつも 漫画みたいな顔をしている

(主人からは、いつも 漫画みたいな顔をしている と言われているお良しでアリマス

と言われているお良しでアリマス )

)

主人には、チョコチップ入りパンをお土産に買いました。 和菓子屋さんもお品を提供してくれていて、小学生の男の子が、おにぎり

主人には、チョコチップ入りパンをお土産に買いました。 和菓子屋さんもお品を提供してくれていて、小学生の男の子が、おにぎり とみたらし団子を買って食べていたのは、「渋いなぁー」と、笑っちゃったデス。

とみたらし団子を買って食べていたのは、「渋いなぁー」と、笑っちゃったデス。 こういう飲食物と、くじ引き 以外は、無料体験でした

こういう飲食物と、くじ引き 以外は、無料体験でした

、ぶつかるぶつかるぅ

、ぶつかるぶつかるぅ 学校の先生はたいへんだろうなぁ・・・ナンテ

学校の先生はたいへんだろうなぁ・・・ナンテ

いいなぁ

いいなぁ

ガクーッ

ガクーッ

サンシャイン号

サンシャイン号 を買った、スポーツサイクルのお店 『ウーノ』さんに寄り、店長さんとお客さんと、しばし楽しく談笑しました。私は、ちょうど、自転車のチェーンをきれいにするオイルがほしかったので寄りました。

を買った、スポーツサイクルのお店 『ウーノ』さんに寄り、店長さんとお客さんと、しばし楽しく談笑しました。私は、ちょうど、自転車のチェーンをきれいにするオイルがほしかったので寄りました。

指を切っちゃうから触っちゃだめだ

指を切っちゃうから触っちゃだめだ 」と、怒られたものでした。

」と、怒られたものでした。

最初、置物かと思っちゃったけど、よく見ると、頭がちょっと動いたので、生きているカラスだと思って、脅かしちゃ悪いから、手を清めるのはやめにして、本殿へと進みました。でーも、カラスがこんな格好してるの初めて見たので、それも、逃げないし、ビックリしちゃった

最初、置物かと思っちゃったけど、よく見ると、頭がちょっと動いたので、生きているカラスだと思って、脅かしちゃ悪いから、手を清めるのはやめにして、本殿へと進みました。でーも、カラスがこんな格好してるの初めて見たので、それも、逃げないし、ビックリしちゃった

おバカお良し。

おバカお良し。

)小さな漁村も、大規模マンションが3棟も建ってしまいまして、面影がありません。

)小さな漁村も、大規模マンションが3棟も建ってしまいまして、面影がありません。

」と、大喜びしました。進水後は、道路も岸壁も水浸しになるので、多くの人が、家の2階の窓や、ビルの屋上から見ていましたが、好奇心旺盛だった私は、岸壁から船を見ていました。海水でビッショビッショの岸壁を嬉しくて意味もなく走り回っていました

」と、大喜びしました。進水後は、道路も岸壁も水浸しになるので、多くの人が、家の2階の窓や、ビルの屋上から見ていましたが、好奇心旺盛だった私は、岸壁から船を見ていました。海水でビッショビッショの岸壁を嬉しくて意味もなく走り回っていました あーん」 と、大泣きしながら家まで帰ったことも思い出されます。船の進水式というのは、本当にいいものです。

あーん」 と、大泣きしながら家まで帰ったことも思い出されます。船の進水式というのは、本当にいいものです。

父のお姉さんの家だけはどうしてもわからず、もう、暑くて熱中症になりそうだったので、(水分は豊富に持って行ったのですが、底をつき、自動販売機で追加で買ったりした) 紺屋町のバス停まで、ようやっとたどり着きました

父のお姉さんの家だけはどうしてもわからず、もう、暑くて熱中症になりそうだったので、(水分は豊富に持って行ったのですが、底をつき、自動販売機で追加で買ったりした) 紺屋町のバス停まで、ようやっとたどり着きました

HP

HP

デス

デス

東京湾の入り口のあたりです。

東京湾の入り口のあたりです。

少し心配・・・。

少し心配・・・。

小悪魔お良し!

小悪魔お良し!

浜辺では、ビーチバレーのコートづくりが進められていました。大学生の団体とか、結構、これから来てくれて、利用してくれるんです。

浜辺では、ビーチバレーのコートづくりが進められていました。大学生の団体とか、結構、これから来てくれて、利用してくれるんです。

」

」

来年こそ

来年こそ

ひーこら

ひーこら 。正面に、最初の写真の本殿があります。

。正面に、最初の写真の本殿があります。

庭園もきれいな、成田不動尊にも行けます。

庭園もきれいな、成田不動尊にも行けます。

お良しが10~20代だった頃、「すず」 という、昔ながらの喫茶店があって、その雰囲気の良さに、たまに行きました。職場の先輩に、「喫茶店は、イタリアンレストランになったのよ」 と、聞かされて、今回 見に行ってきました。右の、テラコッタ色の建物です。

お良しが10~20代だった頃、「すず」 という、昔ながらの喫茶店があって、その雰囲気の良さに、たまに行きました。職場の先輩に、「喫茶店は、イタリアンレストランになったのよ」 と、聞かされて、今回 見に行ってきました。右の、テラコッタ色の建物です。

どうでしょう・・・?

どうでしょう・・・?

彼女は先週、バラを見に行くつもりになっていて、デジカメも持参していたんだけど、まっすぐ家に帰ってしまったの。なんだ、言ってくれれば付き合ったのに、って感じだったんだけど、今日、ちょうどカレーフェスタを、ヴェルニー公園から歩いて15分ぐらいのところにある、記念艦三笠公園でやっているので、両方 行ってみました。

彼女は先週、バラを見に行くつもりになっていて、デジカメも持参していたんだけど、まっすぐ家に帰ってしまったの。なんだ、言ってくれれば付き合ったのに、って感じだったんだけど、今日、ちょうどカレーフェスタを、ヴェルニー公園から歩いて15分ぐらいのところにある、記念艦三笠公園でやっているので、両方 行ってみました。

「やるのかなぁ・・・?」と思っていましたが、決行されたようで、私は見に行きませんでしたが、職場の先輩が出かけたそうで、「良かったよ~

「やるのかなぁ・・・?」と思っていましたが、決行されたようで、私は見に行きませんでしたが、職場の先輩が出かけたそうで、「良かったよ~ ) 人を呼びたいのデス。 15日から19日までは、久里浜港に あの 太平洋の白鳥 と呼ばれる、日本丸 が入港してくれまして、一般公開や、帆を上げるパフォーマンス・出港時の制帽振りなど、素晴らしい光景を見せてくれたそうです

) 人を呼びたいのデス。 15日から19日までは、久里浜港に あの 太平洋の白鳥 と呼ばれる、日本丸 が入港してくれまして、一般公開や、帆を上げるパフォーマンス・出港時の制帽振りなど、素晴らしい光景を見せてくれたそうです

最初の小さな滝は、本来なら階段状になっていて、歩いて登れるのに、水がどうどうと流れていて、わきの岩場をよじのぼる。

最初の小さな滝は、本来なら階段状になっていて、歩いて登れるのに、水がどうどうと流れていて、わきの岩場をよじのぼる。

まだ気温も高いから、川の水も気持ちいい

まだ気温も高いから、川の水も気持ちいい

」 なぁんて、おかしくなぁい

」 なぁんて、おかしくなぁい

あ、8月15日、お盆の真っ最中だったからね。この海辺のレストランの一階では、毎週日曜日に魚の朝市が行われているんですよ!

あ、8月15日、お盆の真っ最中だったからね。この海辺のレストランの一階では、毎週日曜日に魚の朝市が行われているんですよ!

波が来るから、海の中を歩いていても、ぐらぐら身体が揺れちゃって、転んで水の中へ

波が来るから、海の中を歩いていても、ぐらぐら身体が揺れちゃって、転んで水の中へ

外はカリッと、中はふかふか。みなさんも食べてみてぇ。

外はカリッと、中はふかふか。みなさんも食べてみてぇ。