座頭市といえば、往年のスーパー・スター勝新太郎さん最高の当たり役。時代劇のスーパーヒーローです。

座頭市は漂泊の按摩であり、実は渡世人という2足の草鞋を生業としています。名は「市」とのみ。ですから座頭というのは按摩のことだと思っている方も多いことだろうと思われますが、それは必ずしも正確ではありません。

仁明天皇の第四皇子・人康(さねやす)親王が若年にして失明、出家し山科に隠棲されます。その折、盲人らを集め、彼らに琵琶、詩歌管弦等を教えたそうな。

親王が逝去された際、側に使えていた盲人らに、検校(けんぎょう)、別当(べっとう)などの官位を与えました。

これら盲人たちは、「当道座」と呼ばれる盲人による排他的職能集団を形成し、時代とともに整備されていきます。室町時代のころには、琵琶法師による平家物語の吟唱が隆盛を極め、これら法師たちは当道座に所属し、保護されました。

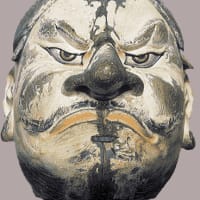

この当道座の最高の官位が検校であり、以下別当、勾当(こうとう)、座頭と、大きく分けて四つ、細かく分けると73もの階級に分けられました。

座頭というのは当道座のなかでも下級の位で、庶民の中で慎ましく暮らしている盲人たちは大概この階級だった。だから盲人たちは一般に「座頭」と呼ばれた訳です。決して按摩だけをそう呼んだわけではない、ということです。

江戸時代には幕府により、盲人たちが当道座に所属することが奨励されます。江戸の頃になると琵琶法師は衰退しており、その代わりに三味線地唄や筝曲、胡弓、また鍼灸や按摩などの職掌を持つ盲人たちが、当道座に所属します。

当道座の頂点に立つ検校は、江戸のころには大きな権威を持ちました。当道の統率者・惣録検校になると、十五万国の大名並の権威と格式を持ち、専用の頭巾や杖が与えられたそうです。

その本部は京都に置かれ、また江戸には関東の盲人たちを統率する関東惣検校が置かれたとか。とにかく盲人たちに関しては、このように保護政策の如きものは一応整備されていたようです。

勝新さんが演じた座頭市は、関八州を統率する関東惣検校の一応配下だったわけですね。確か座頭市は、江戸処払いになっていたはず。江戸の当道でも鼻つまみものだったのでしょうね。

ところで、按摩さんのことを「○○の市」と呼びますね。「竹の市」とか「富の市」といったふうに。

この「市・イチ」とは一体なんなのでしょう?

確たる定説があるわけではないようですが、なにやらちょっと興味深いので、考察してみたいと思います。

続きます。

座頭市、凄まじき殺陣!

三輪山の麓の海石榴市とか、いろいろ、出ますね。

本来の市、の言葉が残ったのか。

市井の人って言い方も漢字見たら唸る。

あっ、またまた関係ない話ですが、NHKでアトムザビギニング観てないですよね?

手塚眞、ゆうきまさみ、総監督本広監督、あとはナデシコの方とか。

まだ観てなくて、めっちゃ面白そう。