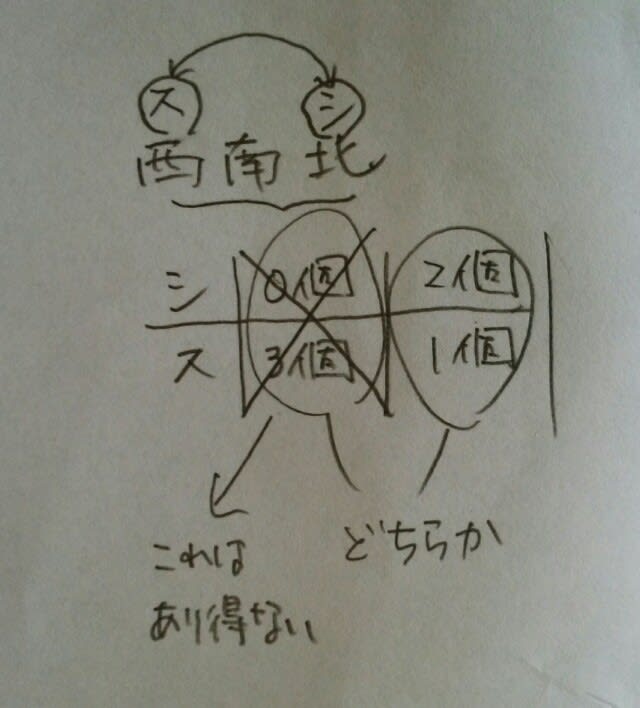

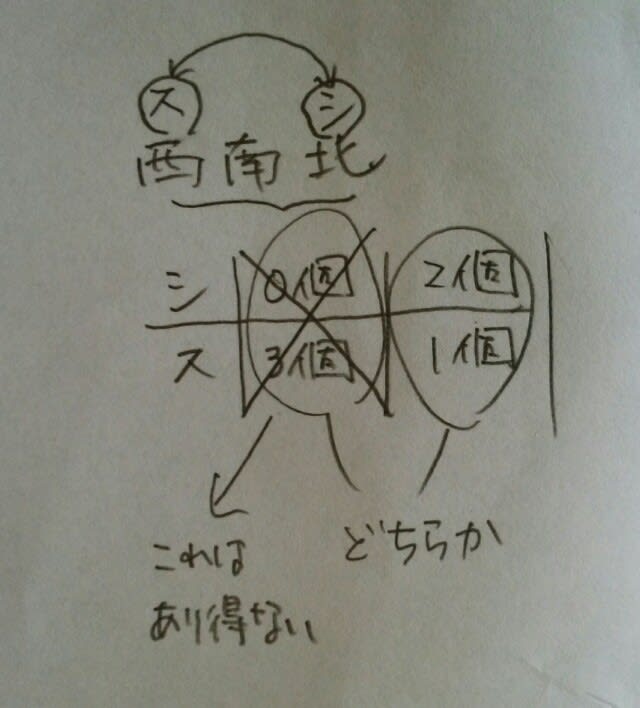

コインの表を◯、裏を●とします。今、◯です。さあ、7回ひっくり返すと?●◯●◯●◯●で、裏ですね。 では、10846回ひっくり返すと?◯ですね。つまり、偶数回だと変化なし、奇数回だと今と逆になるのですね。 このように、コインを数回裏返すと…という問題を作ることができ、それに飽きてきた出題者は、「電気のスイッチの話にでもしよか」となるのです。本質は同じことです。 これにも飽きてきたら何にするんでしょうね?まさかTシャツを裏返して…などとはならないですねぇ。 平成28年市役所B日程より。 ある大広間には、シャンデリアとスポットライトの2種類の照明があり、スイッチが大広間の東西南北の壁面に1個ずつ、計4個ある。スイッチはそれぞれ、どちらか1種類の照明に対応しており、1回押すたびに、対応する照明が消灯(-)から点灯(+)へ、または(+)から(-)へ切り替わる。 照明がどちらも(-)のときに、4個のスイッチを1回ずつ押したところ、照明はどちらも(+)になった。 続けて、東以外の3個のスイッチを1回ずつ押したところ、シャンデリアは(+)、スポットライトは(-)になった。 さらに続けて、西と北のスイッチを1回ずつ押したところ、シャンデリアは(-)、スポットライトは(+)になった。 このとき、スイッチと照明の対応関係について確実に言えるのはどれか。 ①東と西のスイッチはどちらもシャンデリアに対応している。 ②東と南のスイッチはどちらもシャンデリアに対応している。 ③東と北のスイッチはどちらもスポットライトに対応している。 ④西と北のスイッチはどちらもスポットライトに対応している。 ⑤南と北のスイッチはどちらもシャンデリアに対応している。 始めは、シャンデリアもスポットライトも消えていたくせに、東西南北のスイッチを1回ずつ押すと、どちらも点灯しました。よって、シャンデリアのスイッチもスポットライトのスイッチも奇数回押されたのです。 東西南北のスイッチは、シャンデリア3個とスポットライト1個か、シャンデリア1個とスポットライト3個か、のどちらかです。 まあ、普通の大広間だったら、2個ずつにしてあるんだけれども、それだと東西南北のスイッチを1回ずつ押すと、どちらも(-)になってしまいますので、この大広間はおかしな大広間だなあと分かりますが。 続けて、西と南と北のスイッチを押すと、シャンデリアが点灯、スポットライト消灯なので、

東西南北のスイッチは、シャンデリア3個とスポットライト1個か、シャンデリア1個とスポットライト3個か、のどちらかです。 まあ、普通の大広間だったら、2個ずつにしてあるんだけれども、それだと東西南北のスイッチを1回ずつ押すと、どちらも(-)になってしまいますので、この大広間はおかしな大広間だなあと分かりますが。 続けて、西と南と北のスイッチを押すと、シャンデリアが点灯、スポットライト消灯なので、

さらに続けて、西と北のスイッチを押すと~。

さらに続けて、西と北のスイッチを押すと~。 結局、西と北は、シャンデリアとスポットライトが1個ずつ。ということは、

結局、西と北は、シャンデリアとスポットライトが1個ずつ。ということは、 ということは、

ということは、 ということは、

ということは、 ということは、

ということは、 ということは、正解は、肢②です。ということは、ここをポチッとお願いします。→

ということは、正解は、肢②です。ということは、ここをポチッとお願いします。→

にほんブログ村

東西南北のスイッチは、シャンデリア3個とスポットライト1個か、シャンデリア1個とスポットライト3個か、のどちらかです。 まあ、普通の大広間だったら、2個ずつにしてあるんだけれども、それだと東西南北のスイッチを1回ずつ押すと、どちらも(-)になってしまいますので、この大広間はおかしな大広間だなあと分かりますが。 続けて、西と南と北のスイッチを押すと、シャンデリアが点灯、スポットライト消灯なので、

東西南北のスイッチは、シャンデリア3個とスポットライト1個か、シャンデリア1個とスポットライト3個か、のどちらかです。 まあ、普通の大広間だったら、2個ずつにしてあるんだけれども、それだと東西南北のスイッチを1回ずつ押すと、どちらも(-)になってしまいますので、この大広間はおかしな大広間だなあと分かりますが。 続けて、西と南と北のスイッチを押すと、シャンデリアが点灯、スポットライト消灯なので、

さらに続けて、西と北のスイッチを押すと~。

さらに続けて、西と北のスイッチを押すと~。 結局、西と北は、シャンデリアとスポットライトが1個ずつ。ということは、

結局、西と北は、シャンデリアとスポットライトが1個ずつ。ということは、 ということは、

ということは、 ということは、

ということは、 ということは、

ということは、 ということは、正解は、肢②です。ということは、ここをポチッとお願いします。→

ということは、正解は、肢②です。ということは、ここをポチッとお願いします。→にほんブログ村

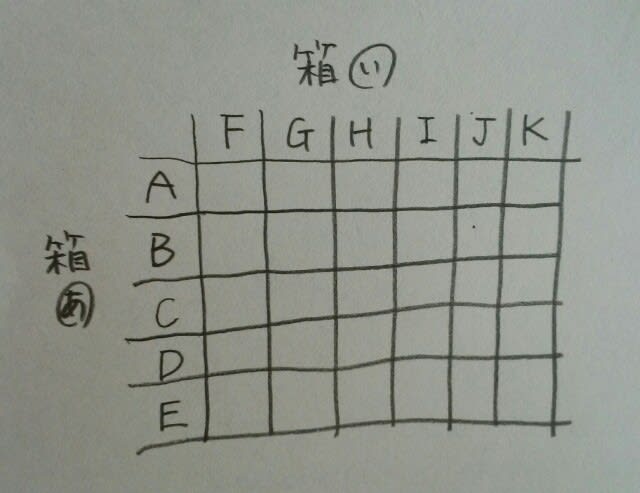

問1 図2の箱あの中からカードを1枚取り出し、そのカードに書かれた文字と図1の同じ文字の点の位置に点Pをとる。同様に、図2の箱いの中からカードを1枚取り出し、そのカードに書かれた文字と図1の同じ文字の点の位置に点Qをとる。このとき、線分PQが円Oの直径になる確率として、正しいものを選びなさい。ただし、どのカードが取り出されることも同じ程度に確からしいとする。ア 1/9 イ 1/8 ウ 1/7 エ 1/6 オ 1/5 問2 図1において、線分AHと線分DJの交点をRとする。このとき、∠ARDの大きさとして正しいものを選びなさい。 ア 69º イ 72º ウ 75º エ 78º オ 81º 問1 「箱あ」からは、A~Eの何か1枚を取り出すので、5通り。「箱い」からは6通り。 よって、全ての取り出し方は5×6=30通り。 そのうち、円Oの直径になる取り出し方は、A-G、B-H、C-I、D-J、E-Kの5通り。 ゆえに、求める確率は、5/30=1/6で、正解は、肢エです。 ごちゃごちゃ考えるのが嫌なら、表を作ればいいですよね。

問1 図2の箱あの中からカードを1枚取り出し、そのカードに書かれた文字と図1の同じ文字の点の位置に点Pをとる。同様に、図2の箱いの中からカードを1枚取り出し、そのカードに書かれた文字と図1の同じ文字の点の位置に点Qをとる。このとき、線分PQが円Oの直径になる確率として、正しいものを選びなさい。ただし、どのカードが取り出されることも同じ程度に確からしいとする。ア 1/9 イ 1/8 ウ 1/7 エ 1/6 オ 1/5 問2 図1において、線分AHと線分DJの交点をRとする。このとき、∠ARDの大きさとして正しいものを選びなさい。 ア 69º イ 72º ウ 75º エ 78º オ 81º 問1 「箱あ」からは、A~Eの何か1枚を取り出すので、5通り。「箱い」からは6通り。 よって、全ての取り出し方は5×6=30通り。 そのうち、円Oの直径になる取り出し方は、A-G、B-H、C-I、D-J、E-Kの5通り。 ゆえに、求める確率は、5/30=1/6で、正解は、肢エです。 ごちゃごちゃ考えるのが嫌なら、表を作ればいいですよね。 直径になるものに◯をつけると、

直径になるものに◯をつけると、 マス目が30で、全て同じ確率(全て1/30)で、◯が5つ付くので、5/30=1/6ということです。 問2 AとO、DとOを結ぶと、∠AOD=90º。よって、∠AHD=45ºです。

マス目が30で、全て同じ確率(全て1/30)で、◯が5つ付くので、5/30=1/6ということです。 問2 AとO、DとOを結ぶと、∠AOD=90º。よって、∠AHD=45ºです。 同様にして、∠JDH=30ºです。

同様にして、∠JDH=30ºです。 ゆえに、∠ARD=45+30=75º。正解は、肢ウです。

ゆえに、∠ARD=45+30=75º。正解は、肢ウです。 ここをポチッとお願いします。→

ここをポチッとお願いします。→

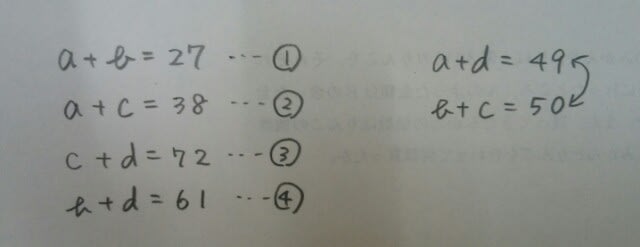

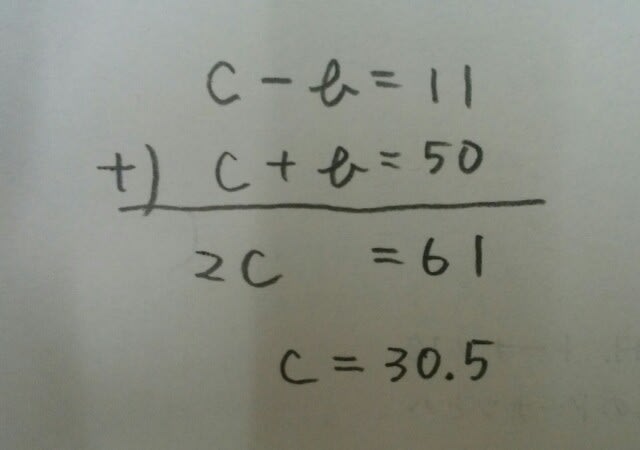

ここから、好きなように計算していけば良いのですが、例えば、②-①をすると、c-b=11。b+cは、49か50ですが、仮に50だとすると、

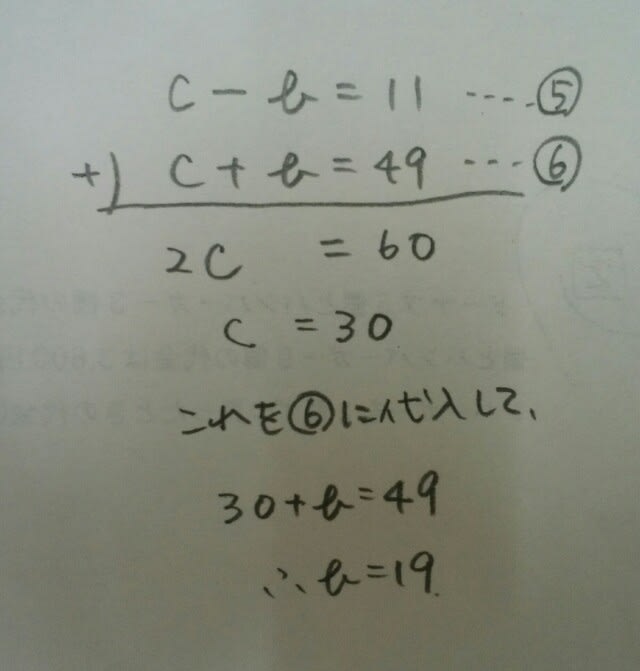

ここから、好きなように計算していけば良いのですが、例えば、②-①をすると、c-b=11。b+cは、49か50ですが、仮に50だとすると、 ということになってしまい、cが整数ではなくなってしまいます。よって、b+cは49です。(自動的にa+d=50)なので、

ということになってしまい、cが整数ではなくなってしまいます。よって、b+cは49です。(自動的にa+d=50)なので、 2番目に小さいものはbなので、正解は、肢⑤です。ここをポチッとお願いします。→

2番目に小さいものはbなので、正解は、肢⑤です。ここをポチッとお願いします。→

今、普通列車が9時00分に発車したとします。特急列車は、12分で15km進んでいます。

今、普通列車が9時00分に発車したとします。特急列車は、12分で15km進んでいます。 だからといって、わざわざ特急列車の時速を求める必要などありません。こうします。

だからといって、わざわざ特急列車の時速を求める必要などありません。こうします。 特急列車は、20分でC駅に到着するので、その到着時刻は9時29分です。

特急列車は、20分でC駅に到着するので、その到着時刻は9時29分です。 そして、その6分後に普通列車が到着したので、9時35分着。

そして、その6分後に普通列車が到着したので、9時35分着。 普通列車は、18分で15km進んでいます。ここでも、時速など求める必要はありません。

普通列車は、18分で15km進んでいます。ここでも、時速など求める必要はありません。 もしも普通列車が、B駅に停車しなかったとしたら、9時30分着。然るに、実際の到着は9時35分。故にB駅では5分停車しています。求める式と計算過程も書けとか言うので、

もしも普通列車が、B駅に停車しなかったとしたら、9時30分着。然るに、実際の到着は9時35分。故にB駅では5分停車しています。求める式と計算過程も書けとか言うので、 「おたく(出題者)が望むように、時速を求めて、距離÷時速なんてやり方はしませんよ~!ベ~ロベ~ロベ~っ」ってな解答でした。しかも、求める式は、ただの引き算だけ。正解は、5分間でした。ここをポチッとお願いします。→

「おたく(出題者)が望むように、時速を求めて、距離÷時速なんてやり方はしませんよ~!ベ~ロベ~ロベ~っ」ってな解答でした。しかも、求める式は、ただの引き算だけ。正解は、5分間でした。ここをポチッとお願いします。→