たぶん日本で一番長い「ケインズ 年譜」 (美津島明)

――偏見との闘い、ノーブレス・オブリージュ、美なるものへの愛

妻のリディア・ロポコヴァと踊るケインズ

ロポコヴァは元バレリーナ

以下は、三月二二日(日)の経済問題研究会で使ったケインズの年譜に加筆・訂正したものです。元ネタは、中央公論社『世界の名著 ケインズ ハロッド』巻末の「ケインズ年譜」です。おそらく日本で一番長い「ケインズ年譜」になったのではないでしょうか。別に、自慢するほどのことではありませんけれど。

ケインズの生家

一八八三年(明治一六年) 六月五日、ジョン・メイナード・ケインズは、大学都市ケンブリッジのハーヴェイ・ロード六番地で、ジョン・ネヴィル・ケインズの長男として生まれる。母はフローレンス・エイダで、ケンブリッジのニューナム・カレッジの出(後に、ケンブリッジ市長となる)。母エイダは、典型的なヴィクトリア時代の伝道的哲学者シジウィックの指導を受けた。生家は、芝生で囲まれたかなり広いヴィクトリア調の家。ケインズと対照的な経済学者J・A・シュンペーターは、同年二月八日に生まれ、カール・マルクスは、同年三月一四日、ロンドンで死去した。父ネヴィルの『形式論理学』出版。ケンブリッジの経済学を築いたアルフレッド・マーシャルは、父ネヴィルの親しい同僚であり、先輩であった。日本では、鹿鳴館落成。

一八八四年(明治一七年)一歳 フェビアン協会設立。

一八八五年(明治一八年)二歳 妹マーガレットが生まれる。後に、A.V.ヒル(生物学者。一九二二年ノーベル賞授賞)と結婚した。

一八八七年(明治二〇年)四歳 弟ジェフリーが生まれる。後に、外科医となる。

一八九〇年(明治二三年)七歳 パース・スクール幼稚園に入る。この年、王立経済学会が創設される。アルフレッド・マーシャル『経済学原理』出版。

一八九一年(明治二四年)八歳 父、『経済学の領域及方法』を出版。

一八九二年(明治二五年)九歳 セント・フェイス予備校に入る。

一八九七年(明治三〇年)一四歳 イートン・スクールに入学。在学中、イートン・スクールが与える数学の賞をすべて獲得し、数学と古典に興味を集中する。

一八九九年(明治三二年)一六歳(~一九〇二年)南アフリカ(ブール)戦争勃発。南アフリカ南端のケープ地域のオランダ人子孫のブール人は、ケープ植民地がイギリス領になると、北に逃れてトランスヴァール共和国・オレンジ自由国を建国。この地からダイヤや金鉱が発見されると、イギリス人が続々と入り込んだ。ケープ植民地の首相セシル・ローズは両国の併合を企てたが失敗。本国の植民地相ジョゼフ・チェンバレンが両国に侵略し、南アフリカ戦争が勃発した。同戦争に勝利したイギリスはブール人に自治を認め、白人のアフリカ人に対する共同支配体制を確立した。第一次世界大戦を境に、覇権国家の地位をアメリカに譲る直前における、イギリスの典型的な帝国主義的手法の最後の実例といえよう。

一九〇二年(明治三五年)一九歳 ケンブリッジ大学キングズ・カレッジに入学。クライスト・カレッジのフェローで、後に数学の教授になったホブソンの指導をケインズとW.M.ペイジが週に三回受ける。当時のフェローには、年長のオスカー・ブラウニング、モンターギュ・ローズ=ジェイムズ、カレッジのチューターには、W.H.マコーレー、W.E.ジョンソン、若年のローズ・ディキンソン、A.C.ピグーらがいた。ケインズの最良の友はロビン・ファーネスであり、フェローではディキンソンと親しくなり、一生を通じて彼から大きな影響を受けた。ケインズが、バートランド・ラッセルやG.E.ムーアと出会ったのも、ディキンソンが主催する討論会Discussion Society に参加したことによってであった。ディキンソンは、フェビアン協会の人たちとの交流があり、進歩的雰囲気と優しさとをただよわせ、また、マーシャルとともに、経済学優等試験の創設にも関与した。

一九〇三年(明治三六年)二〇歳 トリニティ・カレッジのリットン・ストレチー(後の伝記作家)とレオナード・ウルフ(後にヴァージニア・ウルフの夫となる)のすすめにより、「ザ・ソサエティ」の会員になる。この二人は、一八九九年にトリニティ・カレッジに入学し、同期生のクライヴ・ベル(後にヴァネッサ・ウルフの夫となる)、トビー・スティヴンらと、土曜日の真夜中の一二時に集まって、戯曲を朗読するなど芸術を語る「真夜中の会」をつくっていた。他方、「ザ・ソサエティ」は、一九世紀の初めから続く、伝統ある哲学の会で、当時の中心はG.E.ムーアだった。若きケインズは、彼の哲学の影響を強く受け、その倫理学の講義に出席するようになり、数学の指導を、ホブソンに加えて、リッチモンドからも受けるようになる。同年、ムーア『倫理学原理』出版。チェンバレン、関税改革運動を推進(国論を二分)。ケンブリッジ大学に経済学優等試験が創設される。

一九〇四年(明治三七年)二一歳 「ユニオン」の会長となる。「ユニオン」は、政治問題を討論する学生団体で、その会長は、イギリスにおける将来のエリートにとってのファースト・ステップとされていた。政治への関心が強くて、大学自治自由党クラブの会長にもなる。文学者であり、思想史研究家でもあったレズリー・スティヴンが、四人の子ども、すなわち、トビー、エイドリアン、ヴァネッサ、ヴァージニアを残して死去。彼らの母はすでになく、四人はゴードン・スクウェア四六番地に移る。やがて、ヴァネッサ、ヴァージニアの姉妹を中心に、トビーとエイドリアンの友人、すなわち、ケンブリッジ大学の友人たちが集まるようになる。そのなかのひとりがケインズだった。同年、日露戦争勃発。

一九〇五年(明治三八年) 二二歳 数学優等試験に合格。ただし成績は振るわず(24人中12位)、第二部の受験を放棄して文官(公務員)試験を受ける用意をする。マーシャルは、ケインズに経済学者になることをすすめる。同年、ケンブリッジ大学は、経済学(第一部)の第一回を実施。

一九〇六年(明治三九年)二三歳 文官試験に合格、第二位。インド省勤務(第一位は大蔵省勤務)と決まるが、その仕事のかたわら、ケンブリッジ大学褒賞フェロー(Prize Fellow-ship)の資格をとるための論文執筆の用意として確率論を研究。同年、トビー・スティブン(「ザ・ソサイエティ」の仲間)死去。イギリス労働党成立。

一九〇七年(明治四〇年)二四歳 トビーのトリニティ・カレッジの友人、ベルがヴァネッサと結婚し、ゴードン・スクウェア四六番地(ロンドンのブルームズベリ地区北部)に住み、エイドリアン、ヴァージニアはフィツロイ・スクウェア二九番地(ブルームズベリ地区の西どなり)へ移る。この二軒に、ケインズを含むケンブリッジ大学の友人たちを中心とした集まりができ、「ブルームズベリ・グループ」が形成される。

一九〇八年(明治四一年)二五歳 褒賞フェローのための論文を提出したが、選外だった。

私は、ムーアの『倫理学原理』と、ラッセルの『数学の原理』とから同時に影響を受けながら、(『確率論』を)執筆したのである。 『若き日の肖像』(一九三八年)より

失意のケインズはディキンソンに相談し、ケンブリッジ大学に帰り、翌年に備える決意をする。この間にマーシャルが退官し、その教授職をピグーが継ぐ。ピグーは、教授としての収入のうち二〇〇ポンドを若い研究者ふたりのために提供することにし、そのひとりにケインズを選ぶ。ケインズは、六月にインド省を退官し、九月にケンブリッジ大学に帰り、確率論の研究を続け、ラッセル、ムーア、ホワイトヘッドと討論する。シュンペーター『理論経済学の本質と主要内容』出版。

一九〇九年(明治四二年)二六歳 三月、フェローに選ばれる。『エコノミック・ジャーナル』に「インドにおける最近の経済事情」を書く。「指数論」でアダム・スミス賞を授賞。

一九一一年(明治四四年)二八歳 マーシャルの推薦で当時の世界最高水準の経済学界誌『エコノミック・ジャーナル』の編集長になる。当時の編集委員は、アシュレー、キャナン、エッジワース等の有名な経済学者たちで、ケインズの若さが際立っていた。一九一九年からは共同編集者を得、三三年間この地位を続け、以後愛弟子のハロッドに引き継ぐ。

一九一二年(明治四五年・大正元年)二九歳 シュンペーター『経済発展の理論』出版。

一九一三年(大正二年)三〇歳 『インドの通貨と金融』出版。大学で週二回、経済理論の学生指導と、同じく週二回の金融論の講義を担当。王立経済学会の書記となる。また、インドの金融と通貨を研究する王立委員会委員となるが、この委員会の委員長はオースティン・チェンバレン(その父が、上記のジョゼフ・チェンバレン)。この委員会が縁で、ケインズは大蔵省に関係するようになる。レナード・ウルフがヴァージニアと結婚。

一九一四年(大正三年)三一歳 七月に第一次世界大戦が勃発すると、急遽「戦争と財政制度」を書き、『エコノミック・ジャーナル』九月号に発表する。以後、つぎつぎに時論を中心とする論文を発表。

一九一五年(大正四年)三二歳 大蔵省に勤務(一九一九年まで)。第一課に所属し、国際金融、とくに同盟諸国間の戦時借款制度構築を担当する。また、首相や大蔵大臣あるいはイングランド銀行総裁につきそって国際会議に出席した。戦時中のめざましい活躍の結果、大蔵省でのケインズの地位は著しく上がり、一九一八年には、二人の次官につぐ次官補となった。

〈ケインズの人材登用観、資本主義観〉

「私の信ずるところによると、〈個人主義的資本主義〉を知的衰退に陥らせた根源は、少なくとも資本主義そのものに特有の制度にはなくて、資本主義に先行する〈封建制〉という社会組織から継承した一制度、すなわち、世襲原則のなかに見いだされるべきである。富の譲渡および企業支配にみられる世襲原則こそ、なぜ、〈資本主義運動〉の首脳部が弱体で、愚かであるかの理由である。そのあまりに多くが、三代目の支配するところなのである。世襲原則の墨守ほど社会制度の衰退を確実にもたらすものは、ほかにないであろう」 「私は自由党員か」(一九二五年)

プライベートでは、三月のD.H.ロレンスとの出会いが興味深い。バードランド・ラッセルの部屋で、ケインズはロレンスと出会った。『若き日の信条』によれば、「私の記憶では、彼は初めからむっつりして、午前中ずっと、とげとげしい不同意の漠然たる表明のほかは、ほとんど何も言わなかった」そうである。実は、そのときのロレンスの内面に起こっていたことは、ケインズの想像を超えるものだった。

「あの朝、ケンブリッジでケインズに会った時、それは私にとって、人生の一大危機だった。彼に会って、私は精神的苦痛と敵意と激怒で気が狂いそうだった」

D.H.ロレンス

これは、ケインズの親友のデビッド・ガーネット(文学者)に宛てたロレンスの手紙の一節である。この手紙でロレンスは、自分を選ぶかケインズを選ぶかのどちらかひとつであると、ガーネットに詰め寄っている。ガーネットは、結局ケインズを選んだ。ロレンスは、ケインズのみならず「ブルームズベリ・グループ」をひどく嫌いゴキブリ呼ばわりをしている。

一九一六年(大正五年)三三歳 イギリスで徴兵制を採用。ブルームズベリ・グループの多くは良心的徴兵拒否者となる。ケインズは、大蔵省勤務のため、徴兵を免除される。

一九一七年(大正六年)三四歳 大蔵省でのケインズの仕事は第1課から分離されてA課となる。この課の人々は、ケインズとその後も長く親密な協力者となる。ロシアに二月革命が起こり(メンシェビキがヘゲモニーを握る)、ケインズはうれしがり興奮する。さらに一〇月革命、ボルシェビキ政府誕生。

一九一八年(大正七年)三五歳 ロシア・ベルギーからの勲章を拒絶。砲撃下のパリに、大蔵省の公務出張として二万ポンドを持ってドーバー海峡を渡り、国立美術館のために数多くの名画を買う。これが、彼の近代絵画収集歴のはじまりになる。秋、戦下のロンドンにディアギレフ・バレエ団が来演、リディア・ロポコヴァもその一員として参加。大蔵省A課は、戦争終結に伴う戦債問題に取組み、ドイツの賠償支払い能力を二〇~三〇億ポンドと見込む(実際には、1320億マルク。ちなみに、第一次世界大戦直前の為替レート1ポンド=20マルクで換算すると、66億ポンドとなり、合理的な金額の2.2倍~3.3倍になる)十一月、ドイツが休戦し、第一次世界大戦が終わる。

一九一九年(大正八年)三六歳 一月、対ドイツ講和会議のイギリス大蔵省首席代表としてパリに出発。以後、現実的な対ドイツ賠償案のために努力するが失敗。六月、ヴェルサイユ講和条約調印直後に大蔵省代表を辞任。八~九月を費やして対ドイツ講和条約を批判する書物の執筆にいそしむ。この間に、国民相互保険会社の取締役に招聘される。秋、ケンブリッジ大学で「講和の経済的側面」と題する講義を行う。以後、ケインズのケンブリッジ大学での講義は著しく軽減され年数回の担当となる。ただし、キングズ・カレッジの第二会計員となり、さらに、一九二四年以後死ぬまで会計の責任者として、その財政的基礎固めに努力する。十二月、さきの講義を『平和の経済的帰結』として出版し、ベストセラーになる。ケインズがそこで強調したのは、ドイツに対する賠償要求額が実行不可能なほどに多額であり、それは理不尽な復讐感情の産物であり、ウィルソンの宣言に反するものである、こうした過大の要求は、ヨーロッパを破壊せずにはおれないものとなるだろう、ということだった(ケインズの予言は不幸なことに当たった)。この年、中国で五四運動、朝鮮で万歳事件。

一九二〇年(大正九年)三七歳 『平和の経済的帰結』のアメリカ版が出る。このころより、ケインズは投機で財産をつくりはじめる(大蔵省を去るときの貯蓄は約六千ポンドだったが、一九三七年に彼の資産は最高に達し、五〇万ポンド余となる)。『確率論』の原稿完成。ピグー『厚生経済学』を出版。イギリス共産党結成、国際連盟発足。

一九二一年(大正十年)三八歳 『確率論』を出版。国民相互保険会社の会長となる(~一九三八年)。かつての大蔵省A課の人々と投資会社「A.D」を設立。これ以後、主として『マンチェスター・ガーディアン』に主張を発表する。ディアギレフ・バレエ団がロンドンで講演、ロボコヴァも参加。ケインズは足しげく公演に通い、ロポコヴァと親しくなり、彼女の私生活上の問題(夫との離婚問題など)で種々の助言をする。

一九二二年(大正十一年)三九歳 ドイツ賠償問題についての第二の書物『条約の改訂』を出版。『マンチェスター・ガーディアン』の付録に、ケインズの編集になる「ヨーロッパの再建」が四月二〇日から翌年一月四日まで掲載され、産業・金融などの各分野の専門家、政治家、エコノミストの論文が収録される。また、ジェノア会議(四月~五月)に関する論文を同じ『マンチェスター・ガーディアン』に発表。この会議では、三四カ国の代表者が集まって第一次世界大戦後の貨幣経済について話し合った。会議の目的は、中央ヨーロッパと東ヨーロッパを再建する戦略をまとめ、ヨーロッパの資本主義経済と新ロシアの共産主義経済との間の調整を行うことであった。また、参加国の中央銀行が部分的には金本位制に復帰するという提案も決議された。同会議とは別に、マルク安定の討議のため、ベルリンに招かれた。イギリスでは十~十一月の議会解散・総選挙の結果、保守党ボナ=ロー内閣が成立、失業者が増加。

一九二三年(大正十二年)四十歳 一九〇七年に創刊された、自由党系の週刊誌『ネーション』が経営不振で所有者が変わり、ケインズが会長に、ヒューバート・ヘンダーソンが編集長になる(~一九二九年)。この結果、ケインズの主張の多くは、『ネーション』に発表されるようになる。七月七日、イギリスで利子率引き上げ。ケインズの関心は、ドイツ賠償問題から国内金融問題に移る。十一月、『貨幣改革論』を出版。デフレーション批判、ついで金本位制復帰論の批判から、保守党批判を強める。この年、イギリスで十二月に総選挙。保守党が第一党になるが、第二党の労働党が自由党の支持を得て過半数を占める。このころケインズは、自由市場の擁護者から、批判者に変わる。同年、関東大震災。

一九二四年(大正十三年)四一歳 一月に初の労働党第一次マクドナルド内閣成立。福祉政策で成功するが、自由党と意見不統一。秋の総選挙で、ジノヴィエフ書簡が発表されて保守党が大勝、自由党は小選挙区制のため激減して、保守党第二次ボールドウィン内閣成立、チャーチルが大蔵大臣になる。ジノヴィエフ書簡は、イギリスの新聞で公表された文書。ソビエト連邦の政治家グリゴリー・ジノヴィエフが書きモスクワのコミンテルンからイギリス共産党へ宛てた書簡とされ、イギリスにおける社会扇動を強化するようにとの指示が書かれていた。この書簡の公表によりイギリス国民の間では左派に対する警戒心が高まった。書簡は後に偽書であると判明した。この間、ケインズは自由党の候補者の応援演説をするなど、自由党との直接的関係を強める。チャーチルが金本位制への復帰を表明。ケインズは、こうした政治の動きのなかで金本位制復帰批判を続ける(その論の趣旨は、金本位制に復帰してもデフレ圧力を強化するだけのことに終わるということ)。また、七月に死去した師マーシャルの追悼論文を『エコノミック・ジャーナル』九月号に執筆。オクスフォード大学で、「自由放任の終焉」を講義。

一九二五年(大正一四年)四二歳 四月、イギリスが金本位制に復帰。ケインズは『イヴニング・スタンダードに発表した三つの論文を集め、『チャーチル氏の経済的帰結』として発表。自由党夏期大学で「私は自由党員か」を講演。八月四日、ケインズはリディア・ロポコヴァとセント・パンクラス中央登記所で結婚。結婚式には、ケインズの父母、妹マーガレット、ダンカン・グラント、ハロルド・ボウエン夫人が出席した。ケインズ夫妻はロシアに出発、ケインズはその旅行の印象を『ロシア管見』として出版。

当時、イギリスの社会は保守的であった。そのために、ケインズはロポコヴァとの結婚に慎重である。アメリカにいるロポコヴァの夫との離婚問題もあった。かれは結婚に先立って、大学の人たちに「シグナー・ニッティをご紹介するために」という招待状を送っている。イタリア自由党の政治家で前首相のシグナー・ニッティが、自由党の夏期大学で講演するにさいしての会であった。だが、ケインズのほんとうのねらいは、ロポコヴァを大学の人たちに紹介するためであった。古い固陋な人たちを集めるための手段であった。ロポコヴァを見た人たちは、先入観を取り除かれた。こうしてケインズとロポコヴァは、ケンブリッジでの生活を築く基礎ができたのである。 「ケインズの思想と理論」伊東光晴(『世界の名著 ケインズ ハロッド』解説)

ロポコヴァは、ブルームズベリ・グループの雰囲気になじめなかった。そのこともあって、ケインズは同グループから次第に離れていった。

一九二六年(大正十五年〔昭和元年〕)四三歳 D.H.ロバートソン『銀行政策と価格水準』を出版、ケンブリッジの経済学者に多くの影響を与える。経済学者エッジワースが死去し、ケインズは追悼論文を『エコノミック・ジャーナル』に発表する。四月、炭鉱労働者が長期ストに突入、五月ゼネストに発展、チャーチルがスト弾圧に大活躍する。ケインズは、労働者に同情する立場を表明。『自由放任の終焉』を出版。

「生活様式として資本主義に対して真に反対している多くの人々は、あたかも、資本主義は、それ自体の目的を達成するうえで非能率である、という理由で反対しているかのように論じている。これとは反対に、資本主義の狂信者は、しばしば必要以上に保守的であり、資本主義自体から離脱する第一歩になるかもしれないという不安から、真に資本主義の強化の維持に役立つことになる資本主義的運営技術の改革をも、頑として受け入れないのである」 (『自由放任の終焉』)

「資本主義は、賢明に管理されるかぎり、おそらく今までに現れた、いかなる他の制度よりもいっそう有効に経済目的を達成するのに役立ちうるものであるが、それ自体として見るかぎり、資本主義は多くの点できわめて好ましくないもののように思われる」 (同上)

一九二七年(昭和二年)四四歳 自由党黄書『イギリス産業の将来』に関係。このころから、『貨幣論』の執筆の用意を始める。

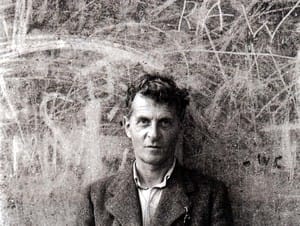

一九二九年(昭和四年)四六歳 一月一八日、ウィトゲンシュタインを客としてケンブリッジ大学に迎え入れる。その日ウィトゲンシュタインを出迎えたケインズは妻に宛てた手紙に次のように書いた。

「さて、神が到着した。5時15分の電車に乗ってきた神に私は会った」

ウィトゲンシュタイン

ケインズは、ウィトゲンシュタインに対して終生尊敬の念を抱きつづけた。総選挙に際し、自由党から立候補をすすめられる。立候補は断ったが、ヘンダーソンと共同で、パンフレット『ロイド・ジョージはそれをなしうるか』を発行したりして自由党を支援。五月の総選挙の結果、労働党がはじめて第一党となり、自由党と連立して第二次マクドナルド内閣が成立。ケインズ、学士院会員に選ばれる。戦後の金融と不況対策を考えるマクミラン委員が発足し、その委員となる。十月、ウォール街で株価大暴落、世界恐慌始まる。未曾有の大失業の原因を、従来の経済学は、賃金が適正な水準に低下しないことに求めたのに対して、ケインズは、企業の投資が過小であることに求めた。だから、完全雇用を実現するほど十分に投資を増加することが、大失業の解決策である、となる。その役割を担うのは、ケインズによれば、政府である。

一九三〇年(昭和五年)四七歳 経済諮問会議委員となる。親友ラムジー死去。『貨幣論』二巻を出版(学術書)。翌年にかけて、マクミラン委員会で活躍する。同年、ロンドン軍縮会議。

一九三一年(昭和六年)四八歳 カーンが乗数理論の構想を示した「国内投資と失業」を『エコノミック・ジャーナル』六月号に発表。労働党が分裂し、八月挙国一致内閣が成立。ケインズ、メイ委員会の緊縮財政案を批判。九月、イギリスが金本位制から離脱。秋の総選挙で保守党が大勝。一九三五年六月まで挙国一致内閣が続く。『ネーション』と『ニュー・ステイツマン』とが合併して『ニュー・ステイツマン・アンド・ネーション』となり、ケインズはその取締役に就任、編集者にキングズリー・マーティンを迎えたことを喜ぶ。自由党系の『ネーション』に対し、『ニュー・ステイツマン・アンド・ネーション』は、労働党系知識人色を強める。ケインズ、従来の時事評論を集めた『説得評論集』を出版。同年、満州事変。

一九三二年(昭和七年)四九歳 イギリスが輸入税法を制定、九〇年の伝統を持つ自由貿易政策を放棄する。七~八月、オタワ会議(ポンド=ブロックの結成)。ケインズ、「近代社会主義のディレンマ」を『ポリティカル・クォーター』に発表。日本で五・一五事件。

一九三三年(昭和八年)五〇歳 アメリカでローズヴェルトが大統領に就任、ニュー・ディール政策を実施。ケインズ、マーシャル追悼論文その他を集めて、『人物評伝』を出版。『ザ・タイムズ』に不況対策について連載(三月十三日~一六日)、これに加筆して、『繁栄への道』を出版。彼の経済理論と政策は、この著作に結晶したと言われる。

「われわれが当然疑ってよい計算は、すでに失業者の生活保護の問題を負っているのに、現在か将来、仮に彼らに家を作らせでもしたら、国が負担しきれないほどの膨大な赤字を出してしまうだろうとわれわれに述べる政治家の計算である。問題にされるべきなのは、失業者に、船という人間の最も偉大な所産の一つを造らせるために彼らの生活維持費の一部を費やすよりも、造船工を失業させておくほうが、国富を増加させるのにより経済的であり、より正しい計算だと考える政治家がはたして正気かどうかという点である。(中略)また、課税が、課税対象を打ち砕いてしまうほど高率であることがありうる議論、および、減税の成果を収集するために十分な時間が与えられているならば、減税は増税よりも予算を均衡させるよりよい機会を与えるという議論は、奇妙でも何でもないはずである。というのは、今日、増税という見解をとることは、損失が生じたので価格を上げる決定をし、そして売上高の減少によって損失が増加した時に、簡単な算術を正しいと思い込んで、慎重に価格のいっそうの引き上げを決定する製造業者に似ている。――彼は、ついに、帳簿が貸方も借方も、ともに零になって釣り合った時でもなお、損をしている時に値下げするなんぞは山師のすることだ、といみじくも明言することだろう」 『繁栄の道』より抜粋

ケインズ革命の動きが、ケンブリッジ大学におけるケインズのインナー・サークルのなかから芽生えだす。ケインズの周囲には、彼とたえず討議し、彼を助けるジョーン・ロビンソンなどの何人かの若い研究者がいて、ケインズは、そういう人々との討論のなかで自分の考えを固めていくのである。ジョーン・ロビンソン『不完全競争の理論』を出版。一月、ドイツでヒトラーが首相となる。六~七月、ロンドンで世界経済会議。国際金本位制の再建を目論むが失敗に終わる。

一九三四年(昭和九年)五一歳 アメリカが平価を切下げ、金一オンスを三五ドルとする。ケインズ、コロンビア大学から名誉法学博士の学位を受けるためにアメリカに渡り、ローズヴェルトと会う。『一般理論』の第一稿完成。この年、八月、ヒトラーが総統の地位に就く。十月、中国共産党が長征を始める。

一九三五年(昭和十年)五二歳 『一般理論』の初校刷をロバートソンに送る。次いで、第二回目の校正刷をハロッドとホートレーに送る。

一九三六年(昭和十一年)五三歳 一月、主著『雇用・利子および貨幣の一般理論』を出版。この新しい経済理論を契機に、新しい経済学の波が起こりだす。王立統計学協会が『ジェボンズ生誕百年記念回想録』を発表。二月、スペインの総選挙で人民戦線が大勝。四~五月、フランスの総選挙で人民戦線が下院の過半数を獲得。七月、スペインに内乱が起こる。ナチスをめぐり、ケインズは『ニュー・ステイツマン・アンド・ネーション』編集者でナチズムに対して批判的なキングズリー・マーティンと意見を異にし、以後、はげしい手紙のやり取りをする。ケインズは、戦争回避によってイギリス経済を守るため(イギリス経済の没落を決定的にしないため)、対ドイツ宥和政策を支持する。二・二六事件。

一九三七年(昭和十二年)五四歳 講演をもとにした「人口逓減の若干の経済的結果」を『ユージニックス・レヴュー』に発表。七月、日中戦争始まる。夏、ソヴィエト連邦訪問。ケンブリッジで冠状動脈血栓症による心臓病によって重態に陥る。回復するが、以後彼の健康状態は常に予断を許さないものとなる。十一月、日独伊防共協定成立。

一九三八年(昭和十三年)五五歳 九月、ティルトンで「若き日の信条」を書く。この年、三月、ドイツがオーストリアを併合。九月、ミュンヘン会議。同会議で、イギリス首相チェンバレンは、フランスとともに、ドイツのチェコスロバキア・ズデーデン地方併合を認め、宥和政策を推し進めた。日本、国家総動員法成立。

一九三九年(昭和十四年)五六歳 ケインズ夫妻、ヨーロッパ旅行。八月、独ソ不可侵条約締結。九月、ドイツがポーランドに侵攻、第二次世界大戦始まる。ケインズ、戦時金融の問題についての論文を『ザ・タイムズ』(十一月十四、十五日)に発表。これが、事前に(十一月七日)、『フランクフルト・ツァイトゥング』に掲載される。

一九四〇年(昭和十五年)五七歳 『ザ・タイムズ』に発表した論文をもとに『戦費調達論』を出版。国民所得会計の考えを展開しだす。大蔵大臣諮問会議に参加。「アメリカ合衆国とケインズ・プラン」を『ニュー・リパブリック』に発表。六月、独仏休戦条約締結。九月、日独伊三国同盟成立。大政翼賛会発会。十一月、アメリカでローズヴェルト、大統領に三選される。

一九四一年(昭和十六年)五八歳 一月、ローズヴェルトが年頭教書で武器貸与法を声明。ケインズは、五月八日アメリカに渡り、武器貸与法に基づく諸問題をはじめ、イギリス‐アメリカ間の経済協力関係の樹立に努力。十月、イングランド銀行理事に就任。六月二二日、ドイツがソ連に侵攻、独ソ戦争始まる。十二月、日本が参戦。

一九四二年(昭和十七年)五九歳 男爵となりティルトン卿を名乗る。上院議員となり自由党席につく。戦後の世界金融体制のため、イギリス、アメリカでそれぞれ討論が始まる。イギリス案はケインズが、アメリカ案は財務長官モーゲンソーを助けたホワイトが中心になって作成した。六月、日本海軍、ミッドウェー海戦で大敗を喫す。以後、劣勢が続く。

一九四三年(昭和十八年)六〇歳 三月、戦後世界金融制度のためのアメリカ案がイギリスにとどき、ケインズは討議のためにアメリカに渡る。ケインズ案とホワイト案が衝突する。

ケインズ案は、一種の世界(中央――引用者補)銀行の設立であった。国際経済の動きに応じて、ちょうど一国で中央銀行が操作するように、世界的に必要とする資金の流動性を保証するための世界の中央銀行――ケインズが「清算同盟」とよんだものをつくる。それは「バンコール」とケインズがよんだ国際支払い通貨を、この銀行への各国の預金の形で創設する。そして、アメリカとイギリスの国際収支関係がアメリカの一億ポンドの黒字、イギリスの赤字であったときには、それ相当額のバンコール預金をイギリスからアメリカに移す。長期的には、世界貿易の増加につれてバンコール預金も増やし、その比を一定にする。ただし、もしも赤字国の赤字が、割当を受けたバンコールの一定比以上になると、その国は為替レートの切下げ、一定額の金準備の引渡し、海外投資規制等を受け、逆に黒字国の黒字の割合が一定比以上になると、逆に為替レートの切下げ、国内拡大政策、海外援助などを求めるというものであった。(中略)ブレトン・ウッズ協定によってつくられた国際通貨基金(IMF)はアメリカのホワイト案をもとにしたものであった。それはケインズ案と異なって、加盟国が基金に出資しなければならなかった(四分の一は金で、残りの四分の三は自国通貨で)。そして各国が必要に応じて引出すことができる額は、この四分の一の部分を除いて、貸付にかなりの規制を受けた。さらにIMFの出資金は、バンコールのように自動的に増加するわけではない。それはあくまでも為替相場安定のための機構であったにすぎない。(中略)IMFの金額は、ケインズの考えに比べて、あまりにも少額であった(ケインズ案は二五〇億ドル、ホワイト案は五〇億ドル、IMFは八八億ドル)。 「ケインズの思想と理論」伊東光晴(『世界の名著 ケインズ ハロッド』解説)

九月、イタリアが降伏。

一九四四年(昭和一九年)六一歳 七月一~二二日、ブレトン・ウッズで連合国通貨会議が開かれ、ケインズはイギリス首席代表として出席。このときと、四六年三月のアメリカでの会議のとき、心臓の発作が起こるが、倒れながらなお仕事を続けなければならなかった。

ホワイトとケインズ

一九四五年(昭和二〇年)六二歳 五月、ドイツが降伏。八月、日本が降伏。第二次世界大戦終わる。九月、ケインズは借款を得るためにアメリカに渡る。十月、国際連合発足。

一九四六年(昭和二一年)六三歳 三月、国際通貨基金(IMF)、世界銀行設立会議に理事として出席。帰国後、四月二一日、サセックス州ティルトンの山荘で心臓麻痺によって急逝。ウェストミンスター寺院での追悼式には、九三歳の父ネヴィルと母フローレンスがともに出席した。死の翌日、『ザ・タイムズ』に掲載された追悼文の冒頭は、「彼の死によって、イギリスは偉大なイギリス人を失った。かれは、経済学者として専門家ならびに一般人の思考に世界的影響を与えると同時に、生涯を通じてたずさわった他の種々なる問題にきわめて造詣が深かった天才であった。かれは思想家であるとともに、非常時に際して国家重要事項に関与し、普通人なら一生かかるほどの実際的仕事をてきぱきと片づけた行動の人でもあった」という言葉で始まっており、さらに、その才気煥発とユーモアに溢れた人柄にふれ、「愚かなことを容赦しない」気質にふれ、いかなる人間に対しても理あるならば完膚なきまでに反論し、提案が受け入れられないときはただちに別の計画を立て先に進むことに努めたと書かれ、「かれは公共の福祉のために、誠実にその生涯を捧げた、情愛に満ちた人であった」と結ばれている。

――偏見との闘い、ノーブレス・オブリージュ、美なるものへの愛

妻のリディア・ロポコヴァと踊るケインズ

ロポコヴァは元バレリーナ

以下は、三月二二日(日)の経済問題研究会で使ったケインズの年譜に加筆・訂正したものです。元ネタは、中央公論社『世界の名著 ケインズ ハロッド』巻末の「ケインズ年譜」です。おそらく日本で一番長い「ケインズ年譜」になったのではないでしょうか。別に、自慢するほどのことではありませんけれど。

ケインズの生家

一八八三年(明治一六年) 六月五日、ジョン・メイナード・ケインズは、大学都市ケンブリッジのハーヴェイ・ロード六番地で、ジョン・ネヴィル・ケインズの長男として生まれる。母はフローレンス・エイダで、ケンブリッジのニューナム・カレッジの出(後に、ケンブリッジ市長となる)。母エイダは、典型的なヴィクトリア時代の伝道的哲学者シジウィックの指導を受けた。生家は、芝生で囲まれたかなり広いヴィクトリア調の家。ケインズと対照的な経済学者J・A・シュンペーターは、同年二月八日に生まれ、カール・マルクスは、同年三月一四日、ロンドンで死去した。父ネヴィルの『形式論理学』出版。ケンブリッジの経済学を築いたアルフレッド・マーシャルは、父ネヴィルの親しい同僚であり、先輩であった。日本では、鹿鳴館落成。

一八八四年(明治一七年)一歳 フェビアン協会設立。

一八八五年(明治一八年)二歳 妹マーガレットが生まれる。後に、A.V.ヒル(生物学者。一九二二年ノーベル賞授賞)と結婚した。

一八八七年(明治二〇年)四歳 弟ジェフリーが生まれる。後に、外科医となる。

一八九〇年(明治二三年)七歳 パース・スクール幼稚園に入る。この年、王立経済学会が創設される。アルフレッド・マーシャル『経済学原理』出版。

一八九一年(明治二四年)八歳 父、『経済学の領域及方法』を出版。

一八九二年(明治二五年)九歳 セント・フェイス予備校に入る。

一八九七年(明治三〇年)一四歳 イートン・スクールに入学。在学中、イートン・スクールが与える数学の賞をすべて獲得し、数学と古典に興味を集中する。

一八九九年(明治三二年)一六歳(~一九〇二年)南アフリカ(ブール)戦争勃発。南アフリカ南端のケープ地域のオランダ人子孫のブール人は、ケープ植民地がイギリス領になると、北に逃れてトランスヴァール共和国・オレンジ自由国を建国。この地からダイヤや金鉱が発見されると、イギリス人が続々と入り込んだ。ケープ植民地の首相セシル・ローズは両国の併合を企てたが失敗。本国の植民地相ジョゼフ・チェンバレンが両国に侵略し、南アフリカ戦争が勃発した。同戦争に勝利したイギリスはブール人に自治を認め、白人のアフリカ人に対する共同支配体制を確立した。第一次世界大戦を境に、覇権国家の地位をアメリカに譲る直前における、イギリスの典型的な帝国主義的手法の最後の実例といえよう。

一九〇二年(明治三五年)一九歳 ケンブリッジ大学キングズ・カレッジに入学。クライスト・カレッジのフェローで、後に数学の教授になったホブソンの指導をケインズとW.M.ペイジが週に三回受ける。当時のフェローには、年長のオスカー・ブラウニング、モンターギュ・ローズ=ジェイムズ、カレッジのチューターには、W.H.マコーレー、W.E.ジョンソン、若年のローズ・ディキンソン、A.C.ピグーらがいた。ケインズの最良の友はロビン・ファーネスであり、フェローではディキンソンと親しくなり、一生を通じて彼から大きな影響を受けた。ケインズが、バートランド・ラッセルやG.E.ムーアと出会ったのも、ディキンソンが主催する討論会Discussion Society に参加したことによってであった。ディキンソンは、フェビアン協会の人たちとの交流があり、進歩的雰囲気と優しさとをただよわせ、また、マーシャルとともに、経済学優等試験の創設にも関与した。

一九〇三年(明治三六年)二〇歳 トリニティ・カレッジのリットン・ストレチー(後の伝記作家)とレオナード・ウルフ(後にヴァージニア・ウルフの夫となる)のすすめにより、「ザ・ソサエティ」の会員になる。この二人は、一八九九年にトリニティ・カレッジに入学し、同期生のクライヴ・ベル(後にヴァネッサ・ウルフの夫となる)、トビー・スティヴンらと、土曜日の真夜中の一二時に集まって、戯曲を朗読するなど芸術を語る「真夜中の会」をつくっていた。他方、「ザ・ソサエティ」は、一九世紀の初めから続く、伝統ある哲学の会で、当時の中心はG.E.ムーアだった。若きケインズは、彼の哲学の影響を強く受け、その倫理学の講義に出席するようになり、数学の指導を、ホブソンに加えて、リッチモンドからも受けるようになる。同年、ムーア『倫理学原理』出版。チェンバレン、関税改革運動を推進(国論を二分)。ケンブリッジ大学に経済学優等試験が創設される。

一九〇四年(明治三七年)二一歳 「ユニオン」の会長となる。「ユニオン」は、政治問題を討論する学生団体で、その会長は、イギリスにおける将来のエリートにとってのファースト・ステップとされていた。政治への関心が強くて、大学自治自由党クラブの会長にもなる。文学者であり、思想史研究家でもあったレズリー・スティヴンが、四人の子ども、すなわち、トビー、エイドリアン、ヴァネッサ、ヴァージニアを残して死去。彼らの母はすでになく、四人はゴードン・スクウェア四六番地に移る。やがて、ヴァネッサ、ヴァージニアの姉妹を中心に、トビーとエイドリアンの友人、すなわち、ケンブリッジ大学の友人たちが集まるようになる。そのなかのひとりがケインズだった。同年、日露戦争勃発。

一九〇五年(明治三八年) 二二歳 数学優等試験に合格。ただし成績は振るわず(24人中12位)、第二部の受験を放棄して文官(公務員)試験を受ける用意をする。マーシャルは、ケインズに経済学者になることをすすめる。同年、ケンブリッジ大学は、経済学(第一部)の第一回を実施。

一九〇六年(明治三九年)二三歳 文官試験に合格、第二位。インド省勤務(第一位は大蔵省勤務)と決まるが、その仕事のかたわら、ケンブリッジ大学褒賞フェロー(Prize Fellow-ship)の資格をとるための論文執筆の用意として確率論を研究。同年、トビー・スティブン(「ザ・ソサイエティ」の仲間)死去。イギリス労働党成立。

一九〇七年(明治四〇年)二四歳 トビーのトリニティ・カレッジの友人、ベルがヴァネッサと結婚し、ゴードン・スクウェア四六番地(ロンドンのブルームズベリ地区北部)に住み、エイドリアン、ヴァージニアはフィツロイ・スクウェア二九番地(ブルームズベリ地区の西どなり)へ移る。この二軒に、ケインズを含むケンブリッジ大学の友人たちを中心とした集まりができ、「ブルームズベリ・グループ」が形成される。

一九〇八年(明治四一年)二五歳 褒賞フェローのための論文を提出したが、選外だった。

私は、ムーアの『倫理学原理』と、ラッセルの『数学の原理』とから同時に影響を受けながら、(『確率論』を)執筆したのである。 『若き日の肖像』(一九三八年)より

失意のケインズはディキンソンに相談し、ケンブリッジ大学に帰り、翌年に備える決意をする。この間にマーシャルが退官し、その教授職をピグーが継ぐ。ピグーは、教授としての収入のうち二〇〇ポンドを若い研究者ふたりのために提供することにし、そのひとりにケインズを選ぶ。ケインズは、六月にインド省を退官し、九月にケンブリッジ大学に帰り、確率論の研究を続け、ラッセル、ムーア、ホワイトヘッドと討論する。シュンペーター『理論経済学の本質と主要内容』出版。

一九〇九年(明治四二年)二六歳 三月、フェローに選ばれる。『エコノミック・ジャーナル』に「インドにおける最近の経済事情」を書く。「指数論」でアダム・スミス賞を授賞。

一九一一年(明治四四年)二八歳 マーシャルの推薦で当時の世界最高水準の経済学界誌『エコノミック・ジャーナル』の編集長になる。当時の編集委員は、アシュレー、キャナン、エッジワース等の有名な経済学者たちで、ケインズの若さが際立っていた。一九一九年からは共同編集者を得、三三年間この地位を続け、以後愛弟子のハロッドに引き継ぐ。

一九一二年(明治四五年・大正元年)二九歳 シュンペーター『経済発展の理論』出版。

一九一三年(大正二年)三〇歳 『インドの通貨と金融』出版。大学で週二回、経済理論の学生指導と、同じく週二回の金融論の講義を担当。王立経済学会の書記となる。また、インドの金融と通貨を研究する王立委員会委員となるが、この委員会の委員長はオースティン・チェンバレン(その父が、上記のジョゼフ・チェンバレン)。この委員会が縁で、ケインズは大蔵省に関係するようになる。レナード・ウルフがヴァージニアと結婚。

一九一四年(大正三年)三一歳 七月に第一次世界大戦が勃発すると、急遽「戦争と財政制度」を書き、『エコノミック・ジャーナル』九月号に発表する。以後、つぎつぎに時論を中心とする論文を発表。

一九一五年(大正四年)三二歳 大蔵省に勤務(一九一九年まで)。第一課に所属し、国際金融、とくに同盟諸国間の戦時借款制度構築を担当する。また、首相や大蔵大臣あるいはイングランド銀行総裁につきそって国際会議に出席した。戦時中のめざましい活躍の結果、大蔵省でのケインズの地位は著しく上がり、一九一八年には、二人の次官につぐ次官補となった。

〈ケインズの人材登用観、資本主義観〉

「私の信ずるところによると、〈個人主義的資本主義〉を知的衰退に陥らせた根源は、少なくとも資本主義そのものに特有の制度にはなくて、資本主義に先行する〈封建制〉という社会組織から継承した一制度、すなわち、世襲原則のなかに見いだされるべきである。富の譲渡および企業支配にみられる世襲原則こそ、なぜ、〈資本主義運動〉の首脳部が弱体で、愚かであるかの理由である。そのあまりに多くが、三代目の支配するところなのである。世襲原則の墨守ほど社会制度の衰退を確実にもたらすものは、ほかにないであろう」 「私は自由党員か」(一九二五年)

プライベートでは、三月のD.H.ロレンスとの出会いが興味深い。バードランド・ラッセルの部屋で、ケインズはロレンスと出会った。『若き日の信条』によれば、「私の記憶では、彼は初めからむっつりして、午前中ずっと、とげとげしい不同意の漠然たる表明のほかは、ほとんど何も言わなかった」そうである。実は、そのときのロレンスの内面に起こっていたことは、ケインズの想像を超えるものだった。

「あの朝、ケンブリッジでケインズに会った時、それは私にとって、人生の一大危機だった。彼に会って、私は精神的苦痛と敵意と激怒で気が狂いそうだった」

D.H.ロレンス

これは、ケインズの親友のデビッド・ガーネット(文学者)に宛てたロレンスの手紙の一節である。この手紙でロレンスは、自分を選ぶかケインズを選ぶかのどちらかひとつであると、ガーネットに詰め寄っている。ガーネットは、結局ケインズを選んだ。ロレンスは、ケインズのみならず「ブルームズベリ・グループ」をひどく嫌いゴキブリ呼ばわりをしている。

一九一六年(大正五年)三三歳 イギリスで徴兵制を採用。ブルームズベリ・グループの多くは良心的徴兵拒否者となる。ケインズは、大蔵省勤務のため、徴兵を免除される。

一九一七年(大正六年)三四歳 大蔵省でのケインズの仕事は第1課から分離されてA課となる。この課の人々は、ケインズとその後も長く親密な協力者となる。ロシアに二月革命が起こり(メンシェビキがヘゲモニーを握る)、ケインズはうれしがり興奮する。さらに一〇月革命、ボルシェビキ政府誕生。

一九一八年(大正七年)三五歳 ロシア・ベルギーからの勲章を拒絶。砲撃下のパリに、大蔵省の公務出張として二万ポンドを持ってドーバー海峡を渡り、国立美術館のために数多くの名画を買う。これが、彼の近代絵画収集歴のはじまりになる。秋、戦下のロンドンにディアギレフ・バレエ団が来演、リディア・ロポコヴァもその一員として参加。大蔵省A課は、戦争終結に伴う戦債問題に取組み、ドイツの賠償支払い能力を二〇~三〇億ポンドと見込む(実際には、1320億マルク。ちなみに、第一次世界大戦直前の為替レート1ポンド=20マルクで換算すると、66億ポンドとなり、合理的な金額の2.2倍~3.3倍になる)十一月、ドイツが休戦し、第一次世界大戦が終わる。

一九一九年(大正八年)三六歳 一月、対ドイツ講和会議のイギリス大蔵省首席代表としてパリに出発。以後、現実的な対ドイツ賠償案のために努力するが失敗。六月、ヴェルサイユ講和条約調印直後に大蔵省代表を辞任。八~九月を費やして対ドイツ講和条約を批判する書物の執筆にいそしむ。この間に、国民相互保険会社の取締役に招聘される。秋、ケンブリッジ大学で「講和の経済的側面」と題する講義を行う。以後、ケインズのケンブリッジ大学での講義は著しく軽減され年数回の担当となる。ただし、キングズ・カレッジの第二会計員となり、さらに、一九二四年以後死ぬまで会計の責任者として、その財政的基礎固めに努力する。十二月、さきの講義を『平和の経済的帰結』として出版し、ベストセラーになる。ケインズがそこで強調したのは、ドイツに対する賠償要求額が実行不可能なほどに多額であり、それは理不尽な復讐感情の産物であり、ウィルソンの宣言に反するものである、こうした過大の要求は、ヨーロッパを破壊せずにはおれないものとなるだろう、ということだった(ケインズの予言は不幸なことに当たった)。この年、中国で五四運動、朝鮮で万歳事件。

一九二〇年(大正九年)三七歳 『平和の経済的帰結』のアメリカ版が出る。このころより、ケインズは投機で財産をつくりはじめる(大蔵省を去るときの貯蓄は約六千ポンドだったが、一九三七年に彼の資産は最高に達し、五〇万ポンド余となる)。『確率論』の原稿完成。ピグー『厚生経済学』を出版。イギリス共産党結成、国際連盟発足。

一九二一年(大正十年)三八歳 『確率論』を出版。国民相互保険会社の会長となる(~一九三八年)。かつての大蔵省A課の人々と投資会社「A.D」を設立。これ以後、主として『マンチェスター・ガーディアン』に主張を発表する。ディアギレフ・バレエ団がロンドンで講演、ロボコヴァも参加。ケインズは足しげく公演に通い、ロポコヴァと親しくなり、彼女の私生活上の問題(夫との離婚問題など)で種々の助言をする。

一九二二年(大正十一年)三九歳 ドイツ賠償問題についての第二の書物『条約の改訂』を出版。『マンチェスター・ガーディアン』の付録に、ケインズの編集になる「ヨーロッパの再建」が四月二〇日から翌年一月四日まで掲載され、産業・金融などの各分野の専門家、政治家、エコノミストの論文が収録される。また、ジェノア会議(四月~五月)に関する論文を同じ『マンチェスター・ガーディアン』に発表。この会議では、三四カ国の代表者が集まって第一次世界大戦後の貨幣経済について話し合った。会議の目的は、中央ヨーロッパと東ヨーロッパを再建する戦略をまとめ、ヨーロッパの資本主義経済と新ロシアの共産主義経済との間の調整を行うことであった。また、参加国の中央銀行が部分的には金本位制に復帰するという提案も決議された。同会議とは別に、マルク安定の討議のため、ベルリンに招かれた。イギリスでは十~十一月の議会解散・総選挙の結果、保守党ボナ=ロー内閣が成立、失業者が増加。

一九二三年(大正十二年)四十歳 一九〇七年に創刊された、自由党系の週刊誌『ネーション』が経営不振で所有者が変わり、ケインズが会長に、ヒューバート・ヘンダーソンが編集長になる(~一九二九年)。この結果、ケインズの主張の多くは、『ネーション』に発表されるようになる。七月七日、イギリスで利子率引き上げ。ケインズの関心は、ドイツ賠償問題から国内金融問題に移る。十一月、『貨幣改革論』を出版。デフレーション批判、ついで金本位制復帰論の批判から、保守党批判を強める。この年、イギリスで十二月に総選挙。保守党が第一党になるが、第二党の労働党が自由党の支持を得て過半数を占める。このころケインズは、自由市場の擁護者から、批判者に変わる。同年、関東大震災。

一九二四年(大正十三年)四一歳 一月に初の労働党第一次マクドナルド内閣成立。福祉政策で成功するが、自由党と意見不統一。秋の総選挙で、ジノヴィエフ書簡が発表されて保守党が大勝、自由党は小選挙区制のため激減して、保守党第二次ボールドウィン内閣成立、チャーチルが大蔵大臣になる。ジノヴィエフ書簡は、イギリスの新聞で公表された文書。ソビエト連邦の政治家グリゴリー・ジノヴィエフが書きモスクワのコミンテルンからイギリス共産党へ宛てた書簡とされ、イギリスにおける社会扇動を強化するようにとの指示が書かれていた。この書簡の公表によりイギリス国民の間では左派に対する警戒心が高まった。書簡は後に偽書であると判明した。この間、ケインズは自由党の候補者の応援演説をするなど、自由党との直接的関係を強める。チャーチルが金本位制への復帰を表明。ケインズは、こうした政治の動きのなかで金本位制復帰批判を続ける(その論の趣旨は、金本位制に復帰してもデフレ圧力を強化するだけのことに終わるということ)。また、七月に死去した師マーシャルの追悼論文を『エコノミック・ジャーナル』九月号に執筆。オクスフォード大学で、「自由放任の終焉」を講義。

一九二五年(大正一四年)四二歳 四月、イギリスが金本位制に復帰。ケインズは『イヴニング・スタンダードに発表した三つの論文を集め、『チャーチル氏の経済的帰結』として発表。自由党夏期大学で「私は自由党員か」を講演。八月四日、ケインズはリディア・ロポコヴァとセント・パンクラス中央登記所で結婚。結婚式には、ケインズの父母、妹マーガレット、ダンカン・グラント、ハロルド・ボウエン夫人が出席した。ケインズ夫妻はロシアに出発、ケインズはその旅行の印象を『ロシア管見』として出版。

当時、イギリスの社会は保守的であった。そのために、ケインズはロポコヴァとの結婚に慎重である。アメリカにいるロポコヴァの夫との離婚問題もあった。かれは結婚に先立って、大学の人たちに「シグナー・ニッティをご紹介するために」という招待状を送っている。イタリア自由党の政治家で前首相のシグナー・ニッティが、自由党の夏期大学で講演するにさいしての会であった。だが、ケインズのほんとうのねらいは、ロポコヴァを大学の人たちに紹介するためであった。古い固陋な人たちを集めるための手段であった。ロポコヴァを見た人たちは、先入観を取り除かれた。こうしてケインズとロポコヴァは、ケンブリッジでの生活を築く基礎ができたのである。 「ケインズの思想と理論」伊東光晴(『世界の名著 ケインズ ハロッド』解説)

ロポコヴァは、ブルームズベリ・グループの雰囲気になじめなかった。そのこともあって、ケインズは同グループから次第に離れていった。

一九二六年(大正十五年〔昭和元年〕)四三歳 D.H.ロバートソン『銀行政策と価格水準』を出版、ケンブリッジの経済学者に多くの影響を与える。経済学者エッジワースが死去し、ケインズは追悼論文を『エコノミック・ジャーナル』に発表する。四月、炭鉱労働者が長期ストに突入、五月ゼネストに発展、チャーチルがスト弾圧に大活躍する。ケインズは、労働者に同情する立場を表明。『自由放任の終焉』を出版。

「生活様式として資本主義に対して真に反対している多くの人々は、あたかも、資本主義は、それ自体の目的を達成するうえで非能率である、という理由で反対しているかのように論じている。これとは反対に、資本主義の狂信者は、しばしば必要以上に保守的であり、資本主義自体から離脱する第一歩になるかもしれないという不安から、真に資本主義の強化の維持に役立つことになる資本主義的運営技術の改革をも、頑として受け入れないのである」 (『自由放任の終焉』)

「資本主義は、賢明に管理されるかぎり、おそらく今までに現れた、いかなる他の制度よりもいっそう有効に経済目的を達成するのに役立ちうるものであるが、それ自体として見るかぎり、資本主義は多くの点できわめて好ましくないもののように思われる」 (同上)

一九二七年(昭和二年)四四歳 自由党黄書『イギリス産業の将来』に関係。このころから、『貨幣論』の執筆の用意を始める。

一九二九年(昭和四年)四六歳 一月一八日、ウィトゲンシュタインを客としてケンブリッジ大学に迎え入れる。その日ウィトゲンシュタインを出迎えたケインズは妻に宛てた手紙に次のように書いた。

「さて、神が到着した。5時15分の電車に乗ってきた神に私は会った」

ウィトゲンシュタイン

ケインズは、ウィトゲンシュタインに対して終生尊敬の念を抱きつづけた。総選挙に際し、自由党から立候補をすすめられる。立候補は断ったが、ヘンダーソンと共同で、パンフレット『ロイド・ジョージはそれをなしうるか』を発行したりして自由党を支援。五月の総選挙の結果、労働党がはじめて第一党となり、自由党と連立して第二次マクドナルド内閣が成立。ケインズ、学士院会員に選ばれる。戦後の金融と不況対策を考えるマクミラン委員が発足し、その委員となる。十月、ウォール街で株価大暴落、世界恐慌始まる。未曾有の大失業の原因を、従来の経済学は、賃金が適正な水準に低下しないことに求めたのに対して、ケインズは、企業の投資が過小であることに求めた。だから、完全雇用を実現するほど十分に投資を増加することが、大失業の解決策である、となる。その役割を担うのは、ケインズによれば、政府である。

一九三〇年(昭和五年)四七歳 経済諮問会議委員となる。親友ラムジー死去。『貨幣論』二巻を出版(学術書)。翌年にかけて、マクミラン委員会で活躍する。同年、ロンドン軍縮会議。

一九三一年(昭和六年)四八歳 カーンが乗数理論の構想を示した「国内投資と失業」を『エコノミック・ジャーナル』六月号に発表。労働党が分裂し、八月挙国一致内閣が成立。ケインズ、メイ委員会の緊縮財政案を批判。九月、イギリスが金本位制から離脱。秋の総選挙で保守党が大勝。一九三五年六月まで挙国一致内閣が続く。『ネーション』と『ニュー・ステイツマン』とが合併して『ニュー・ステイツマン・アンド・ネーション』となり、ケインズはその取締役に就任、編集者にキングズリー・マーティンを迎えたことを喜ぶ。自由党系の『ネーション』に対し、『ニュー・ステイツマン・アンド・ネーション』は、労働党系知識人色を強める。ケインズ、従来の時事評論を集めた『説得評論集』を出版。同年、満州事変。

一九三二年(昭和七年)四九歳 イギリスが輸入税法を制定、九〇年の伝統を持つ自由貿易政策を放棄する。七~八月、オタワ会議(ポンド=ブロックの結成)。ケインズ、「近代社会主義のディレンマ」を『ポリティカル・クォーター』に発表。日本で五・一五事件。

一九三三年(昭和八年)五〇歳 アメリカでローズヴェルトが大統領に就任、ニュー・ディール政策を実施。ケインズ、マーシャル追悼論文その他を集めて、『人物評伝』を出版。『ザ・タイムズ』に不況対策について連載(三月十三日~一六日)、これに加筆して、『繁栄への道』を出版。彼の経済理論と政策は、この著作に結晶したと言われる。

「われわれが当然疑ってよい計算は、すでに失業者の生活保護の問題を負っているのに、現在か将来、仮に彼らに家を作らせでもしたら、国が負担しきれないほどの膨大な赤字を出してしまうだろうとわれわれに述べる政治家の計算である。問題にされるべきなのは、失業者に、船という人間の最も偉大な所産の一つを造らせるために彼らの生活維持費の一部を費やすよりも、造船工を失業させておくほうが、国富を増加させるのにより経済的であり、より正しい計算だと考える政治家がはたして正気かどうかという点である。(中略)また、課税が、課税対象を打ち砕いてしまうほど高率であることがありうる議論、および、減税の成果を収集するために十分な時間が与えられているならば、減税は増税よりも予算を均衡させるよりよい機会を与えるという議論は、奇妙でも何でもないはずである。というのは、今日、増税という見解をとることは、損失が生じたので価格を上げる決定をし、そして売上高の減少によって損失が増加した時に、簡単な算術を正しいと思い込んで、慎重に価格のいっそうの引き上げを決定する製造業者に似ている。――彼は、ついに、帳簿が貸方も借方も、ともに零になって釣り合った時でもなお、損をしている時に値下げするなんぞは山師のすることだ、といみじくも明言することだろう」 『繁栄の道』より抜粋

ケインズ革命の動きが、ケンブリッジ大学におけるケインズのインナー・サークルのなかから芽生えだす。ケインズの周囲には、彼とたえず討議し、彼を助けるジョーン・ロビンソンなどの何人かの若い研究者がいて、ケインズは、そういう人々との討論のなかで自分の考えを固めていくのである。ジョーン・ロビンソン『不完全競争の理論』を出版。一月、ドイツでヒトラーが首相となる。六~七月、ロンドンで世界経済会議。国際金本位制の再建を目論むが失敗に終わる。

一九三四年(昭和九年)五一歳 アメリカが平価を切下げ、金一オンスを三五ドルとする。ケインズ、コロンビア大学から名誉法学博士の学位を受けるためにアメリカに渡り、ローズヴェルトと会う。『一般理論』の第一稿完成。この年、八月、ヒトラーが総統の地位に就く。十月、中国共産党が長征を始める。

一九三五年(昭和十年)五二歳 『一般理論』の初校刷をロバートソンに送る。次いで、第二回目の校正刷をハロッドとホートレーに送る。

一九三六年(昭和十一年)五三歳 一月、主著『雇用・利子および貨幣の一般理論』を出版。この新しい経済理論を契機に、新しい経済学の波が起こりだす。王立統計学協会が『ジェボンズ生誕百年記念回想録』を発表。二月、スペインの総選挙で人民戦線が大勝。四~五月、フランスの総選挙で人民戦線が下院の過半数を獲得。七月、スペインに内乱が起こる。ナチスをめぐり、ケインズは『ニュー・ステイツマン・アンド・ネーション』編集者でナチズムに対して批判的なキングズリー・マーティンと意見を異にし、以後、はげしい手紙のやり取りをする。ケインズは、戦争回避によってイギリス経済を守るため(イギリス経済の没落を決定的にしないため)、対ドイツ宥和政策を支持する。二・二六事件。

一九三七年(昭和十二年)五四歳 講演をもとにした「人口逓減の若干の経済的結果」を『ユージニックス・レヴュー』に発表。七月、日中戦争始まる。夏、ソヴィエト連邦訪問。ケンブリッジで冠状動脈血栓症による心臓病によって重態に陥る。回復するが、以後彼の健康状態は常に予断を許さないものとなる。十一月、日独伊防共協定成立。

一九三八年(昭和十三年)五五歳 九月、ティルトンで「若き日の信条」を書く。この年、三月、ドイツがオーストリアを併合。九月、ミュンヘン会議。同会議で、イギリス首相チェンバレンは、フランスとともに、ドイツのチェコスロバキア・ズデーデン地方併合を認め、宥和政策を推し進めた。日本、国家総動員法成立。

一九三九年(昭和十四年)五六歳 ケインズ夫妻、ヨーロッパ旅行。八月、独ソ不可侵条約締結。九月、ドイツがポーランドに侵攻、第二次世界大戦始まる。ケインズ、戦時金融の問題についての論文を『ザ・タイムズ』(十一月十四、十五日)に発表。これが、事前に(十一月七日)、『フランクフルト・ツァイトゥング』に掲載される。

一九四〇年(昭和十五年)五七歳 『ザ・タイムズ』に発表した論文をもとに『戦費調達論』を出版。国民所得会計の考えを展開しだす。大蔵大臣諮問会議に参加。「アメリカ合衆国とケインズ・プラン」を『ニュー・リパブリック』に発表。六月、独仏休戦条約締結。九月、日独伊三国同盟成立。大政翼賛会発会。十一月、アメリカでローズヴェルト、大統領に三選される。

一九四一年(昭和十六年)五八歳 一月、ローズヴェルトが年頭教書で武器貸与法を声明。ケインズは、五月八日アメリカに渡り、武器貸与法に基づく諸問題をはじめ、イギリス‐アメリカ間の経済協力関係の樹立に努力。十月、イングランド銀行理事に就任。六月二二日、ドイツがソ連に侵攻、独ソ戦争始まる。十二月、日本が参戦。

一九四二年(昭和十七年)五九歳 男爵となりティルトン卿を名乗る。上院議員となり自由党席につく。戦後の世界金融体制のため、イギリス、アメリカでそれぞれ討論が始まる。イギリス案はケインズが、アメリカ案は財務長官モーゲンソーを助けたホワイトが中心になって作成した。六月、日本海軍、ミッドウェー海戦で大敗を喫す。以後、劣勢が続く。

一九四三年(昭和十八年)六〇歳 三月、戦後世界金融制度のためのアメリカ案がイギリスにとどき、ケインズは討議のためにアメリカに渡る。ケインズ案とホワイト案が衝突する。

ケインズ案は、一種の世界(中央――引用者補)銀行の設立であった。国際経済の動きに応じて、ちょうど一国で中央銀行が操作するように、世界的に必要とする資金の流動性を保証するための世界の中央銀行――ケインズが「清算同盟」とよんだものをつくる。それは「バンコール」とケインズがよんだ国際支払い通貨を、この銀行への各国の預金の形で創設する。そして、アメリカとイギリスの国際収支関係がアメリカの一億ポンドの黒字、イギリスの赤字であったときには、それ相当額のバンコール預金をイギリスからアメリカに移す。長期的には、世界貿易の増加につれてバンコール預金も増やし、その比を一定にする。ただし、もしも赤字国の赤字が、割当を受けたバンコールの一定比以上になると、その国は為替レートの切下げ、一定額の金準備の引渡し、海外投資規制等を受け、逆に黒字国の黒字の割合が一定比以上になると、逆に為替レートの切下げ、国内拡大政策、海外援助などを求めるというものであった。(中略)ブレトン・ウッズ協定によってつくられた国際通貨基金(IMF)はアメリカのホワイト案をもとにしたものであった。それはケインズ案と異なって、加盟国が基金に出資しなければならなかった(四分の一は金で、残りの四分の三は自国通貨で)。そして各国が必要に応じて引出すことができる額は、この四分の一の部分を除いて、貸付にかなりの規制を受けた。さらにIMFの出資金は、バンコールのように自動的に増加するわけではない。それはあくまでも為替相場安定のための機構であったにすぎない。(中略)IMFの金額は、ケインズの考えに比べて、あまりにも少額であった(ケインズ案は二五〇億ドル、ホワイト案は五〇億ドル、IMFは八八億ドル)。 「ケインズの思想と理論」伊東光晴(『世界の名著 ケインズ ハロッド』解説)

九月、イタリアが降伏。

一九四四年(昭和一九年)六一歳 七月一~二二日、ブレトン・ウッズで連合国通貨会議が開かれ、ケインズはイギリス首席代表として出席。このときと、四六年三月のアメリカでの会議のとき、心臓の発作が起こるが、倒れながらなお仕事を続けなければならなかった。

ホワイトとケインズ

一九四五年(昭和二〇年)六二歳 五月、ドイツが降伏。八月、日本が降伏。第二次世界大戦終わる。九月、ケインズは借款を得るためにアメリカに渡る。十月、国際連合発足。

一九四六年(昭和二一年)六三歳 三月、国際通貨基金(IMF)、世界銀行設立会議に理事として出席。帰国後、四月二一日、サセックス州ティルトンの山荘で心臓麻痺によって急逝。ウェストミンスター寺院での追悼式には、九三歳の父ネヴィルと母フローレンスがともに出席した。死の翌日、『ザ・タイムズ』に掲載された追悼文の冒頭は、「彼の死によって、イギリスは偉大なイギリス人を失った。かれは、経済学者として専門家ならびに一般人の思考に世界的影響を与えると同時に、生涯を通じてたずさわった他の種々なる問題にきわめて造詣が深かった天才であった。かれは思想家であるとともに、非常時に際して国家重要事項に関与し、普通人なら一生かかるほどの実際的仕事をてきぱきと片づけた行動の人でもあった」という言葉で始まっており、さらに、その才気煥発とユーモアに溢れた人柄にふれ、「愚かなことを容赦しない」気質にふれ、いかなる人間に対しても理あるならば完膚なきまでに反論し、提案が受け入れられないときはただちに別の計画を立て先に進むことに努めたと書かれ、「かれは公共の福祉のために、誠実にその生涯を捧げた、情愛に満ちた人であった」と結ばれている。

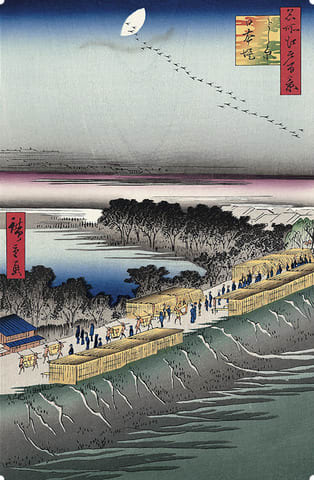

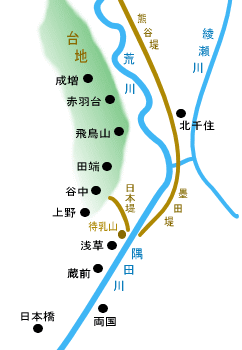

そこへ、江戸の大半を焼き尽くした明暦三年(一六五七年)の明暦の大火がありました。それをきかっけに、江戸幕府は抜本的な都市改造に着手しました。防火機能を高めるために大胆な区画整理をし、隅田川の対岸を武家屋敷の代替地としたのです。そこで、初めて両岸を結ぶ橋、すなわち両国橋を架けました。武蔵国と下総(しもうさ)国を結ぶ橋だからそう名付けられたのです。隅田川の対岸は大雨のたびに水が溢れ、中洲が島のように点在していたので、江戸の人々はそこを「向島」と呼んでいました。

そこへ、江戸の大半を焼き尽くした明暦三年(一六五七年)の明暦の大火がありました。それをきかっけに、江戸幕府は抜本的な都市改造に着手しました。防火機能を高めるために大胆な区画整理をし、隅田川の対岸を武家屋敷の代替地としたのです。そこで、初めて両岸を結ぶ橋、すなわち両国橋を架けました。武蔵国と下総(しもうさ)国を結ぶ橋だからそう名付けられたのです。隅田川の対岸は大雨のたびに水が溢れ、中洲が島のように点在していたので、江戸の人々はそこを「向島」と呼んでいました。