訪蜀記(その2) 李家のひとびと・前半 (美津島明)

妻の旧姓は、李です。今回は、李家のひとびとについて触れようと思います。

とはいうものの、身内のことについて人様にどこからどう語ればいいのやら、正直に言って、少なからず戸惑うところがあります。まあ、変に構えずに、あれを語りたい、そういえばこれも、と湧いてくるがままに語りましょうか。

ではまず、お墓参りのことから話しましょう。成都空港に到着した翌日の午後、私たちは妻の両親が住んでいる資中県の中心地に到着しました。二十年前には乗合バスで向かったのに対して、今回は、妻の妹の旦那さんの車で向かいました。二〇年前の、混雑した乗り合いバスの中では、殴り合いの派手な喧嘩があり、最後は包丁まで飛び出す始末でした。少なからずカルチャー・ショックを受けて、これからの旅がどうなることやらと案じたのを、生々しく覚えています。今回は、旅の始まりから終わりまで、そういう殺伐とした光景に遭遇することはまったくありませんでした。やはり、それなりに豊かになると人情も穏やかになるのでしょうかね。

両親がいま住んでいるのは、市街地のほぼど真ん中と言っていいところで、妻が、確か10万元(約200万円)で買った物件です。妻の妹、つまり義妹の群英が、ディスカウントショップのようなこと(普通の日本人からすれば、ゴミ屋さんとしか見えません。中国では、中古品の幅が恐ろしく広いようです)をやっていて、いろいろな品物を所狭しと積み上げるようにして置いているので、まるでゴミのなかで暮らしているかのような状態です。

話がずれてしまったようです。墓参りの話でした。陽はすでに傾いていたのですが、どうやらいまから墓参りに行こう、ということになったようです。メンバーは、妻の両親、義弟の千とその奥さんと子どもふたり、義妹の群英とその旦那と子どもふたり、妻と私の総勢十二名です。千と群英の旦那の車に分乗して、墓所に向かいます。

二十年前、妻の先祖の墓所のある村へ行くのには、とても苦労をしたものです。当時の私たちは、そこへ向かう小型のダンプカーの荷台に乗せてもらって資中県の中心街から一時間あまりで村に着きました。途中は、曲がりくねった未舗装のガタガタ道がずっと続いていて、嫌になるほど身体が上下左右に振動しました。

今回は、そんなことはありませんでした。近道ができたらしくて、狭いけれど完全に舗装された道路を二十分ほど走ったところで、村に着きました。

実は、墓所のある村というのは、李一家が永らく住んでいた家の在所です。この場合、李一家というのは、妻と妻の両親と義妹と義弟の五人です。妻は、そこで生まれ育ち、高校卒業後、北京に行き、伯父の家に居候しながら働き始めました。二〇年前に妻とそこを訪ねたときは、両親と義弟の千の三人が住んでいました。義妹の群英は、中学卒業後、広東の工場に働きに出た後だったので、いませんでした。そのときも、墓参りをしました。私を含めても四人での墓参りでしたから、そのときと比べれば、今回は人数が三倍に増えたことになります。人数だけで言うのは早計かもしれませんが、いまの李家はなかなか勢いがあるようです。

村に到着して、まずは父方の墓所に行きました。つまり、妻の父方の祖父が眠る墓があるところです。中国は典型的な父系社会ですから、祖父母の墓はそれぞれ別の所に建てられることになっているようです。そこに着いて、まずは、紙銭(しせん)を一枚一枚剥いでばらばらにします。手分けしてそうしながら、別の人が赤いろうそくを墓前に二本立てます。さらに別の人が、墓のそばの木に爆竹を飾りかけます。準備ができたら、墓の周りに置いた大量の紙銭を焼きながら、ひとりひとり墓前で額づきます。子どもたちも神妙な表情で大人がするように額づきます。私は、合掌するにとどめました。

実は、父方の祖父の向かって左隣りにもうひとつ墓があります。それは、妻の姉・彬玉の墓です。その墓前に座り込んだ義父の姿に、私は少なからず衝撃を受けました。というのは、死んだ娘の墓前で、義父が深々と額づいて、慟哭のおらび声をあげたからです。義父のそんな激しい姿を見るのははじめてのことです。妻に義父が何を言っているのか訊いたところ、死んだ長女に対して、「申し訳ない。俺がお前を死なせてしまった」と詫びているとの由。私を含めたほかの十一人は、義父の姿をだまって見守るほかはありません。

ここで私は、およそ四半世紀前に李家を襲った悲劇に触れなければなりません。

話は、四十年ほど昔にさかのぼります。当時の義父は、村の組織の会計係を担当していました。とても真面目な会計係だったようで、よく言えば几帳面な、悪く言えば融通のきかない、そういう仕事ぶりだったそうです。そういう人柄だからこそ、会計係に抜擢されたのでしょう。当時の村は、今で言えば郷鎮企業として組織されていたようで、おそらく当時はいわゆる人民公社だったものと思われます。人民公社が郷鎮企業と呼び変えられるようになったのは一九八〇年代の半ばです。農作業に費やした時間は自己申告制で、義父はそれを集計し、労働の成果としての村の収益は、労働時間の多寡で村のひとびとに配分されたようです。義父は、労働時間の集計や、村の収益の計算やらの経理業務を、きっちりと丁寧に遂行したようです。

その几帳面な仕事ぶりが、図らずもSの不正を暴くことになってしまった。村の寄り合いで、義父は、会計上のつじつまの合わないところを一から十まできちんと説明することによって、集まったひとびとの面前で、Sの公金横領を白日の下に晒したのです。それは、(私も詳しいことはわかりませんが)Sに対する個人攻撃というよりも、帳票類を付き合わせていくうちにそれが自ずと明らかになった、ということだったそうです。まあ、明らかにSが悪いのです。

しかし、Sはそれを逆恨みした。実は、Sが義父を逆恨みした理由はそれだけではありませんでした。義父は身体を惜しまずよく働く人なので、李家は、貧乏な村のなかでそれなりに裕福なのでした。また長女は、村で評判の美人で、頭も良くて将来は小学校の先生になるのが夢、という女性でした。過酷な農作業を難なくこなせる強靭な肉体の持ち主でもあったようです。村のスターですね。ついでながら、次女(つまり妻)も三女(つまり群英)もそれなりに田舎では綺麗だと思われていたようです。美人三姉妹というわけです。で、Sはそれらのことを羨望していた。勝手な話ではありますが、それも、逆恨みの原因になったようなのです。

そのほかにも色々とこまかい事情があるようですが、それは省きます。いずれにしても、義父とSとは、犬猿の仲になってしまった。しばしば小競り合いがあったようですが、そういうことの繰り返しのなかで、Sの李一家に対する憎悪がついに沸点に達するときがやってきました。それが、先ほど触れた、四半世紀前の悲劇をもたらすことになりました。

その日の昼、Sは二人の屈強な息子を含む一家総出で、李家を襲撃したのです。姉の彬玉はSの長男から鋭利な農機具で頭を一撃され、義父は包丁で肩や背中を傷つけられ、義母も同じく肩や背中を傷つけられました。妻が襲われなかったのは、S一家が襲撃してくるという知らせを村人から受けて、恐ろしさのあまり、一目散に逃げられるところまで死力を尽くして逃げたからです。年長の三人は、襲撃の知らせを受けても、おそらく家を守ろうとして踏みとどまったのではないかと思われます。まさかS一家が自分たちを殺そうとしているとは思わなかったのでしょう。また、義弟・千と義妹・群英は学校に行っていたので、襲われませんでした。S一家は、切りつけただけではあきたらず、グロッキー状態の三人を、肥溜めに投げ込んだそうです。

しばらくして気を取り戻した三人は、血みどろになりながら身を寄せ合うようにして、二〇km先にある病院まで歩いて行ったそうです。入院してから四日後、彬玉は、錯乱状態に陥り、それ以降、どこか気が触れたような風情になり、別人のようになってしまった。美しくて強かったかつての面影がまったくなくなってしまったのです。自分を襲ったS一家と妙な具合に親しくなったり、目を剥いて意味もなく父母を罵倒したり、ときおり何かのきかっけで錯乱して家族を困らせたり、とにかく大変だったそうです。

そういう、目を覆いたくなるような状態が三年間続いた果てに、ある朝、彬玉の死体が家の前の沼に浮いていたそうです。入水自殺を敢行したのです。なぜか、彼女の写真がすべて破かれていた。享年二三歳。これは想像でしかないのですが、彼女は、死の直前に突然正気に帰ったのではないでしょうか。我が身を襲っている状況、家族の心痛、これからの自分の人生。そうしたもろもろがはっきりと我が目に映り、自死よりほかに道がないことを悟った。その、自己抹殺という結論に向けて、決然と身を踊らせた。そういう印象が消えないのです。

私は、妻に訊ねました。事件を官憲の手に委ね、法によってS一家を裁くことはできなかったのか、と。彼女の話には、正直に言えば、いささか要領を得ないところがあるのですが、話を総合すると、当時の中国の法制度には、金も権力もない市井人の権利を守る余地はまったくなかった、となります。妻の両親は、Sが法の裁きを受けるよういろいろと方策を立ててはみたのですが、要するに、法権力からまったく相手にされなかったようなのです。警察は動かなかったのか、と訊いたところ、吐き捨てるように、「あいつらは、金でしか動かない」と言うばかりなのです。「中国は、法治国家ではない」とよく言われますが、私は、それが具体的にはどういうことを意味するのか、ようやく分かったのでした。

そこで気になるのが、Sをめぐる村長の言動です。三人に対して、人間の所業とは思えないような非道いことをしてもなお、Sの憎悪はおさまるところを知らず、犯行現場に居合わせなかった義弟の千を殺そうと思いめぐらしたそうです。Sは、義父が家長としてその将来を最も嘱望している長男と長女の命脈を断つことで、義父に致命的なダメージを与えようとしたのでしょう。で、村長がSを掻き口説いて思いとどまらせた、というのです。以下は、私なりの下司のかんぐりです。村長としては、そうなると事態が自分の手にあまるようになり、事件を官憲の手に委ねるよりほかはなくなる。そうなると、彼は、上から見れば、〈村長は不祥事を起こした管理失格者〉という扱いになる。それは困る、得策ではない、と判断したのではないかと思うのです。つまり村長こそが、官憲の介入を排除した張本人なのではないかと思うのです。

話がだいぶ遠くまで行ってしまいました。李家は、四半世紀前にそのような深いダメージを受けたのです。そうして義父は、そのことでずっと自分を責めつづけてきた。墓参りでの彼の姿は、この四半世紀の間彼が何を心のなかで感じ続けてきたのかをはっきりと物語っていました。

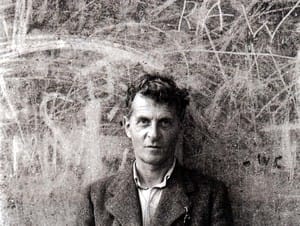

「李家のひとびと」の前半を終えるに当たって、生前の写真がないという彬玉によく似た肖像を掲げておきます。それは、韓国映画『風の丘を越えて』のヒロイン、オ・ジョンへのものです。私がレンタルショップで借りてきた同映画を妻と家で観ていたとき、彼女が、「この女優さん、お姉さんによく似ている」と言って、落涙したといういきさつがあります。ささやかながらの鎮魂のふるまいとして掲げておきます。

妻の旧姓は、李です。今回は、李家のひとびとについて触れようと思います。

とはいうものの、身内のことについて人様にどこからどう語ればいいのやら、正直に言って、少なからず戸惑うところがあります。まあ、変に構えずに、あれを語りたい、そういえばこれも、と湧いてくるがままに語りましょうか。

ではまず、お墓参りのことから話しましょう。成都空港に到着した翌日の午後、私たちは妻の両親が住んでいる資中県の中心地に到着しました。二十年前には乗合バスで向かったのに対して、今回は、妻の妹の旦那さんの車で向かいました。二〇年前の、混雑した乗り合いバスの中では、殴り合いの派手な喧嘩があり、最後は包丁まで飛び出す始末でした。少なからずカルチャー・ショックを受けて、これからの旅がどうなることやらと案じたのを、生々しく覚えています。今回は、旅の始まりから終わりまで、そういう殺伐とした光景に遭遇することはまったくありませんでした。やはり、それなりに豊かになると人情も穏やかになるのでしょうかね。

両親がいま住んでいるのは、市街地のほぼど真ん中と言っていいところで、妻が、確か10万元(約200万円)で買った物件です。妻の妹、つまり義妹の群英が、ディスカウントショップのようなこと(普通の日本人からすれば、ゴミ屋さんとしか見えません。中国では、中古品の幅が恐ろしく広いようです)をやっていて、いろいろな品物を所狭しと積み上げるようにして置いているので、まるでゴミのなかで暮らしているかのような状態です。

話がずれてしまったようです。墓参りの話でした。陽はすでに傾いていたのですが、どうやらいまから墓参りに行こう、ということになったようです。メンバーは、妻の両親、義弟の千とその奥さんと子どもふたり、義妹の群英とその旦那と子どもふたり、妻と私の総勢十二名です。千と群英の旦那の車に分乗して、墓所に向かいます。

二十年前、妻の先祖の墓所のある村へ行くのには、とても苦労をしたものです。当時の私たちは、そこへ向かう小型のダンプカーの荷台に乗せてもらって資中県の中心街から一時間あまりで村に着きました。途中は、曲がりくねった未舗装のガタガタ道がずっと続いていて、嫌になるほど身体が上下左右に振動しました。

今回は、そんなことはありませんでした。近道ができたらしくて、狭いけれど完全に舗装された道路を二十分ほど走ったところで、村に着きました。

実は、墓所のある村というのは、李一家が永らく住んでいた家の在所です。この場合、李一家というのは、妻と妻の両親と義妹と義弟の五人です。妻は、そこで生まれ育ち、高校卒業後、北京に行き、伯父の家に居候しながら働き始めました。二〇年前に妻とそこを訪ねたときは、両親と義弟の千の三人が住んでいました。義妹の群英は、中学卒業後、広東の工場に働きに出た後だったので、いませんでした。そのときも、墓参りをしました。私を含めても四人での墓参りでしたから、そのときと比べれば、今回は人数が三倍に増えたことになります。人数だけで言うのは早計かもしれませんが、いまの李家はなかなか勢いがあるようです。

村に到着して、まずは父方の墓所に行きました。つまり、妻の父方の祖父が眠る墓があるところです。中国は典型的な父系社会ですから、祖父母の墓はそれぞれ別の所に建てられることになっているようです。そこに着いて、まずは、紙銭(しせん)を一枚一枚剥いでばらばらにします。手分けしてそうしながら、別の人が赤いろうそくを墓前に二本立てます。さらに別の人が、墓のそばの木に爆竹を飾りかけます。準備ができたら、墓の周りに置いた大量の紙銭を焼きながら、ひとりひとり墓前で額づきます。子どもたちも神妙な表情で大人がするように額づきます。私は、合掌するにとどめました。

実は、父方の祖父の向かって左隣りにもうひとつ墓があります。それは、妻の姉・彬玉の墓です。その墓前に座り込んだ義父の姿に、私は少なからず衝撃を受けました。というのは、死んだ娘の墓前で、義父が深々と額づいて、慟哭のおらび声をあげたからです。義父のそんな激しい姿を見るのははじめてのことです。妻に義父が何を言っているのか訊いたところ、死んだ長女に対して、「申し訳ない。俺がお前を死なせてしまった」と詫びているとの由。私を含めたほかの十一人は、義父の姿をだまって見守るほかはありません。

ここで私は、およそ四半世紀前に李家を襲った悲劇に触れなければなりません。

話は、四十年ほど昔にさかのぼります。当時の義父は、村の組織の会計係を担当していました。とても真面目な会計係だったようで、よく言えば几帳面な、悪く言えば融通のきかない、そういう仕事ぶりだったそうです。そういう人柄だからこそ、会計係に抜擢されたのでしょう。当時の村は、今で言えば郷鎮企業として組織されていたようで、おそらく当時はいわゆる人民公社だったものと思われます。人民公社が郷鎮企業と呼び変えられるようになったのは一九八〇年代の半ばです。農作業に費やした時間は自己申告制で、義父はそれを集計し、労働の成果としての村の収益は、労働時間の多寡で村のひとびとに配分されたようです。義父は、労働時間の集計や、村の収益の計算やらの経理業務を、きっちりと丁寧に遂行したようです。

その几帳面な仕事ぶりが、図らずもSの不正を暴くことになってしまった。村の寄り合いで、義父は、会計上のつじつまの合わないところを一から十まできちんと説明することによって、集まったひとびとの面前で、Sの公金横領を白日の下に晒したのです。それは、(私も詳しいことはわかりませんが)Sに対する個人攻撃というよりも、帳票類を付き合わせていくうちにそれが自ずと明らかになった、ということだったそうです。まあ、明らかにSが悪いのです。

しかし、Sはそれを逆恨みした。実は、Sが義父を逆恨みした理由はそれだけではありませんでした。義父は身体を惜しまずよく働く人なので、李家は、貧乏な村のなかでそれなりに裕福なのでした。また長女は、村で評判の美人で、頭も良くて将来は小学校の先生になるのが夢、という女性でした。過酷な農作業を難なくこなせる強靭な肉体の持ち主でもあったようです。村のスターですね。ついでながら、次女(つまり妻)も三女(つまり群英)もそれなりに田舎では綺麗だと思われていたようです。美人三姉妹というわけです。で、Sはそれらのことを羨望していた。勝手な話ではありますが、それも、逆恨みの原因になったようなのです。

そのほかにも色々とこまかい事情があるようですが、それは省きます。いずれにしても、義父とSとは、犬猿の仲になってしまった。しばしば小競り合いがあったようですが、そういうことの繰り返しのなかで、Sの李一家に対する憎悪がついに沸点に達するときがやってきました。それが、先ほど触れた、四半世紀前の悲劇をもたらすことになりました。

その日の昼、Sは二人の屈強な息子を含む一家総出で、李家を襲撃したのです。姉の彬玉はSの長男から鋭利な農機具で頭を一撃され、義父は包丁で肩や背中を傷つけられ、義母も同じく肩や背中を傷つけられました。妻が襲われなかったのは、S一家が襲撃してくるという知らせを村人から受けて、恐ろしさのあまり、一目散に逃げられるところまで死力を尽くして逃げたからです。年長の三人は、襲撃の知らせを受けても、おそらく家を守ろうとして踏みとどまったのではないかと思われます。まさかS一家が自分たちを殺そうとしているとは思わなかったのでしょう。また、義弟・千と義妹・群英は学校に行っていたので、襲われませんでした。S一家は、切りつけただけではあきたらず、グロッキー状態の三人を、肥溜めに投げ込んだそうです。

しばらくして気を取り戻した三人は、血みどろになりながら身を寄せ合うようにして、二〇km先にある病院まで歩いて行ったそうです。入院してから四日後、彬玉は、錯乱状態に陥り、それ以降、どこか気が触れたような風情になり、別人のようになってしまった。美しくて強かったかつての面影がまったくなくなってしまったのです。自分を襲ったS一家と妙な具合に親しくなったり、目を剥いて意味もなく父母を罵倒したり、ときおり何かのきかっけで錯乱して家族を困らせたり、とにかく大変だったそうです。

そういう、目を覆いたくなるような状態が三年間続いた果てに、ある朝、彬玉の死体が家の前の沼に浮いていたそうです。入水自殺を敢行したのです。なぜか、彼女の写真がすべて破かれていた。享年二三歳。これは想像でしかないのですが、彼女は、死の直前に突然正気に帰ったのではないでしょうか。我が身を襲っている状況、家族の心痛、これからの自分の人生。そうしたもろもろがはっきりと我が目に映り、自死よりほかに道がないことを悟った。その、自己抹殺という結論に向けて、決然と身を踊らせた。そういう印象が消えないのです。

私は、妻に訊ねました。事件を官憲の手に委ね、法によってS一家を裁くことはできなかったのか、と。彼女の話には、正直に言えば、いささか要領を得ないところがあるのですが、話を総合すると、当時の中国の法制度には、金も権力もない市井人の権利を守る余地はまったくなかった、となります。妻の両親は、Sが法の裁きを受けるよういろいろと方策を立ててはみたのですが、要するに、法権力からまったく相手にされなかったようなのです。警察は動かなかったのか、と訊いたところ、吐き捨てるように、「あいつらは、金でしか動かない」と言うばかりなのです。「中国は、法治国家ではない」とよく言われますが、私は、それが具体的にはどういうことを意味するのか、ようやく分かったのでした。

そこで気になるのが、Sをめぐる村長の言動です。三人に対して、人間の所業とは思えないような非道いことをしてもなお、Sの憎悪はおさまるところを知らず、犯行現場に居合わせなかった義弟の千を殺そうと思いめぐらしたそうです。Sは、義父が家長としてその将来を最も嘱望している長男と長女の命脈を断つことで、義父に致命的なダメージを与えようとしたのでしょう。で、村長がSを掻き口説いて思いとどまらせた、というのです。以下は、私なりの下司のかんぐりです。村長としては、そうなると事態が自分の手にあまるようになり、事件を官憲の手に委ねるよりほかはなくなる。そうなると、彼は、上から見れば、〈村長は不祥事を起こした管理失格者〉という扱いになる。それは困る、得策ではない、と判断したのではないかと思うのです。つまり村長こそが、官憲の介入を排除した張本人なのではないかと思うのです。

話がだいぶ遠くまで行ってしまいました。李家は、四半世紀前にそのような深いダメージを受けたのです。そうして義父は、そのことでずっと自分を責めつづけてきた。墓参りでの彼の姿は、この四半世紀の間彼が何を心のなかで感じ続けてきたのかをはっきりと物語っていました。

「李家のひとびと」の前半を終えるに当たって、生前の写真がないという彬玉によく似た肖像を掲げておきます。それは、韓国映画『風の丘を越えて』のヒロイン、オ・ジョンへのものです。私がレンタルショップで借りてきた同映画を妻と家で観ていたとき、彼女が、「この女優さん、お姉さんによく似ている」と言って、落涙したといういきさつがあります。ささやかながらの鎮魂のふるまいとして掲げておきます。