*〔編集部記〕以下は、後藤隆浩、上田仁志両氏による、島木健作をめぐる対談です。話題の核心は、どのように読み替えれば、『黒猫』の魅力が、さらには、その作家としての存在が今日において蘇るか、ということです。島木健作を知る若い世代の方は、あまりいないのではないかと思われます。しかし、その名をあまり知らないからと言って、さらには、彼の小説を一篇も読んだことがないからといって、当論考を素通りしないでいただきたいのです。当対談は、とても面白いのです。島木健作の小説をまともに読んだことのない私が言うのですから間違いありません。どうして面白いのか。それは、本文をお読みになれば分かります。そういうことが言いたくて、つい、でしゃばってしまいました。相済みません。

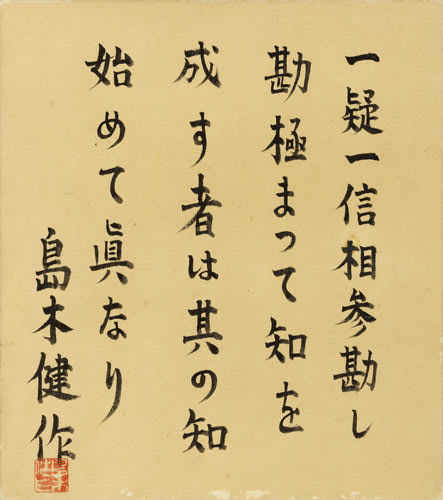

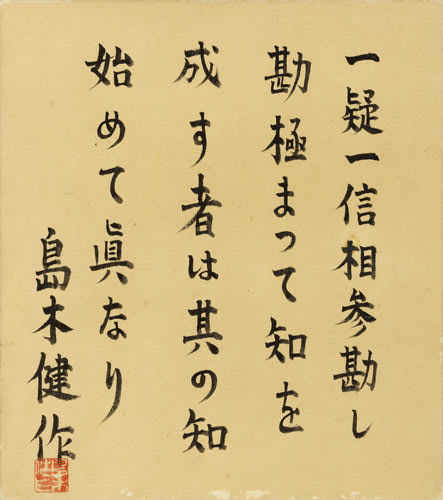

「島木健作再評価(1)」 (後藤隆浩・上田仁志)

テキスト:島木健作『黒猫』

サブテキスト:磯田光一『比較転向論序説』

【まえおき】

後藤: 今回の〈偏愛的文学談義〉においては、磯田光一の『比較転向論序説』を手引として、島木健作の再評価を試みます。戦後の文芸評論の分野において多くの業績を残した磯田氏は、昭和62年2月、56歳で急逝いたしました。よく知られているように、磯田氏には、『昭和文学史』執筆の構想があったとのことです。磯田光一氏のテキストは、我々読者に考えてみるべき多くの問題点、問題の本質理解への視点を、現在も提示し続けているように思われます。この文学談義において我々は、作品の精読に基づいて昭和期の文芸を再検討していきたいと考えております。

【『黒猫』について】

上田: 後藤さん、島木健作は昭和20年、終戦の二日後に死去しました。現在、あまり読まれなくなった作家ですが、知識青年の帰農を描いた長編小説『生活の探求』(昭和12年)は当時のベストセラーでしたし、最晩年の短編「赤蛙」は、教科書に載るなどして長く親しまれました。精神史の文脈では、島木は、昭和八年頃の、左翼知識人の(マルクス主義からの)転向問題の関連で取り上げられる作家、いわゆる転向作家の一人です。昔よく出た日本文学全集のたぐいでは、同時期の別作家との抱き合わせで一巻にまとめられているケースが 多いようですが、収録作はやはり上記の二作が最も多く、他には、処女作にして出世作の「癩」や、最晩年の「黒猫」などが収められていたりします。このあたりが一般に島木の代表作でしょう。

島木健作を知らない読者に何かひとつ読んでもらうとしたら、やはり「赤蛙」でしょうか。短編なので読みやすいということもありますが、小動物の姿に作家自身の運命を重ね合わせたかのような、一種の感慨をもよおさせる作品です。

川の流れに逆らって向こう岸へ泳ぎわたろうと何度も試みてはそのつどそのつど押し返されて来るちっぽけな赤蛙。それは明確な意志をもって行動しているかのようです。赤蛙はとうとう力尽き、裏返った腹を見せ渦に呑まれて消えて行きます。赤蛙の運命が何を象徴しているにせよ、その最期の一瞬の映像は、作者と同様、読者の記憶の中にもあざやかに刻まれるにちがいない。

もうひとつの短編「黒猫」もまた一種の象徴ないしは寓意と解されることの多い作品です。あるとき、作者の家の近辺に、ふてぶてしくも、一種の風格をそなえた野良猫が現れる。その猫は夜な夜などこからともなく家中に侵入しては食い物をかっさらっていくのです。業を煮やした母親はついに猫を捕まえて殺すのですが、そのとき猫は鳴き声ひとつたてずに堂々と死んでいく。転向論の視点でいうと、黒猫とは、国家権力の弾圧(官憲による拷問を含む)に最後まで屈せずに虐殺された非転向左翼知識人、具体的には小林多喜二の象徴だと解されています(亀井勝一郎)。島木健作が、非転向者に対するあこがれ、ないしは敬意の念を持っていたことは、処女作「癩」などからも窺えますので、黒猫=小林多喜二という理解はうなずけます。しかしながら、この作品の象徴性は、必ずしもそうした一義的な解釈に収まらないのではないか。

作品を読んでの個人的な感想を言えば、殺された黒猫のカリスマ的存在感もさることながら、殺した側、すなわち母親の側の存在感に注目せずにはいられません。この作品では、黒猫に焦点をしぼっているため、母親はあくまでも脇役にすぎませんが、長患いでふせっている作者(私)の状況を考えるとき、生活全般を支えているのは母親であり、母親はいわば生活をおびやかす脅威を取り除いたにすぎません。猫殺しのディテールは語られない、というか、そもそも作者はその現場を目撃しているわけでもないのですが、もし母親に焦点を当てたなら、物語の別の局面が立ち上がってくることは充分に察せられます。いったい、野良猫とはいえ、かなりの大きさのものを、易々と、かどうかはわかりませんが、自分一人で始末してしまう母親とはどんな女性でしょうか。そういう女丈夫のたくましさはどこから来るのでしょうか。現代の女性(男性も)、都会育ちの女性(男性も)からはちょっと想像が及ばない生活体験がそこにはある気がするのです。

後藤: 上田さん、現在、島木健作の作品のテキストは、入手が困難な状況となっておりますね。『第一義の道・赤蛙』(講談社文芸文庫、2006年)に掲載されている著書目録を参照してみますと、昭和20年代に文庫本、全集が出揃っていることがわかります。また、昭和30年代から40年代を中心に盛んに企画された各出版社の日本文学全集においては、主要作家として位置付けられて、代表的作品が収録されているようです。今回私は、居住地の市立図書館から数種類の日本文学全集(島木健作収録の巻)を借り出してみました。島木の作品は、たいへん面白く、非常に読み応えがありました。そして、各巻に収録されている解説文を読む機会が得られたことも、大きな収穫となりました。これらの解説は、川端康成、田宮虎彦、中村光夫、平野謙といった昭和期に活躍した作家、文芸評論家の文章です。昭和期の日本文学の熱気が伝わってくる思いがいたします。

鼎談「磯田光一、理解する中心」(『現代詩手帳 臨時増刊 磯田光一 モダンというパラドクス』1987年12月)における桶谷秀昭氏の回想によれば、初期の磯田光一は、島木健作のことを大変評価していたとのことです。昭和37年に磯田氏は、「転向文学試論-島木健作の場合」を発表しております。その後、昭和39年から『試行』誌上において「比較転向論序説」の連載が始まりました。今回作品を精読してみて、島木健作は昭和精神史の文脈において、極めて重要な位置にいる文学者であることを実感いたしました。磯田光一は、初期の段階から既に昭和精神史の構築を意識して同時代としての昭和の意識化、対象化、相対化を試みていたように思われます。

島木健作の最晩年の短編「黒猫」は、現代の読者にとっても問題作であると言えますね。上田さんが提示されたように、作中の母親の行為と心情に焦点を当ててみるならば、新たな〈読み〉の可能性が出てくると思います。現代日本社会においては、一般に核家族化、個人化が進行しており、住宅は猫などの小動物が外部から入り込む余地のない造りとなってきております。黒猫という〈他者性〉が物理的および心理的レベルにおいて〈家〉に侵入する物語は、現代の読者の意識に強い刺激を与えるものと思われます。

さて磯田光一は、初期の評論「転向文学試論-島木健作の場合-」および『比較転向論序説』において、島木の「黒猫」に着目し、この作品の新しい解釈を提示していますね。亀井勝一郎の見解に代表されるところの、黒猫を小林多喜二、非転向者の象徴とみなす一般的解釈に対して、磯田氏は、黒猫を捕虜とならずに死んでいった日本の農民兵の象徴とみなす解釈を提示しました。このような磯田氏の作品解釈の更新の提示により、〈島木健作〉という〈人と作品の世界〉は、昭和初期の文芸における時代の制約を受けた、特殊な条件下における限定的な現象ではなく、昭和精神史における普遍性を有する問題として位置を与えられたのではないでしょうか。「転向文学試論-島木健作の場合-」は単行本未収録の評論ですが、磯田氏の島木観が率直に表出されているテキストです。磯田氏の見解を確認しておく必要がありますね。

上田: 作品解釈は、時代によって変わるものです。亀井勝一郎のような〈転向〉世代と戦後の磯田光一の世代では、黒猫に込められた暗喩の読み解きに違いがあって当然です。しかし磯田のいうように、「黒猫は捕虜とならずに死んでいった日本の農民兵」という解釈は、小説『黒猫』の読解としては、強引すぎるのではないかと感じます。島木健作が「農民の平常心」に共感し、また農本主義的理想を抱いていたのは紛れもない事実ですが、黒猫に「生きて捕われの身となるよりは進んで自決した日本兵の映像」を重ねるのははたしてどうなのでしょうか。

磯田は、黒猫=小林多喜二という見方が「亀井をはじめ旧左翼インテリの日共コンプレックスの所産」と適切に指摘したうえで、自らの解釈を示していますが、両者を二律背反とは見なしていないようで、結局のところ、「黒猫が小林多喜二であると共に農民兵であるという二重性こそ、わが国の転向の、そしてまた攘夷論的心性の根強さ」であると述べています。

磯田は、『黒猫』を論じるに際して、〈攘夷〉すなわち〈反米〉と、〈農民兵〉とを等置しています。磯田は無造作に同一視しているわけではありませんが、島木のなかで両者がどういう関係にあったかは、さらなる探究を要する問題でしょう。

後藤: なるほど。それでは磯田氏の島木健作論を精読して、彼の評論のモチーフを確認してみましょう。昭和37年に発表された「転向文学試論-島木健作の場合-」において磯田光一は、島木健作の文学的、精神史的救出を試みています。この評論における磯田氏の言説の構えからは、当時の文学界において島木に対して吹き付けていたであろうと思われる逆風の強さが推察されます。磯田氏は、次のように宣言して島木を論じ始めています。《私はここで、一人の二流作家-「思想の科学研究会」の「転向」研究では後向きだと批判され、今日では高校生の健全読物くらいにしか考えられていない、古い、馬鹿な、日本的、土着的なドン・キホーテ・島木健作の真実を、今日的な観点から救い出してみたいと思う》。島木は古い人間であった。このことが、島木の生涯を決定づけたように思います。磯田氏は島木の心情構造に内在する〈古さ〉に着目して次のように語ります。《島木をして、近代資本主義の人間疎外の様相を認識させたものが彼の内部にある農本主義的、閉鎖的、家庭的な生活感情であったとすれば、マルクス主義運動における理論信仰の盲点を誰よりも強く意識せしめたものも、やはり彼の内部にある「或る古い生活感情」だったのである。》昭和前期の転向の季節がかなり遠い過去の時代となってしまった現在、我々はいわゆる〈転向文学〉というものをどのようにとらえたらよいのでしょうか。磯田氏の次の見解は、我々に昭和精神史の追思考としての〈転向文学〉再読の可能性を示唆しているように思います。《党の正しささえも庶民の前に羞恥し、正義と現実との断層に戦慄し、現実から目を離せなくなった者だけが、ともかくも、私なりの考えている転向文学の本道につながり得たのである。そして彼らは戦争が終っても再び左翼に戻ろうとはしなかった。戦時中に右傾して戦後に左傾した知識人は、どう弁明しても、時局便乗者のそしりを免れうるものではない。文学が人間の内面にかかわるものであり、また思想が衣のように勝手に脱ぎ換えることのできないものである限り、転向文学の真実は、彼らが戦後再び左翼に戻ることのない地点にまで絶望を深化しえたか否かによって判定されるほかはない。私はそうした転向者のケースとして、太宰治、島木健作、それに現存作家では高見順を考えているのである》。〈転向〉という経験の意味を精神の根源のレベルにまで掘り下げて思考したであろうと思われる島木にとって〈黒猫〉は、非転向者というレベルを超えた基層的、共同的存在の象徴だったのではないでしょうか。磯田氏は、島木の心情を次のように推測します。《黒猫の原始的なエネルギーに感動する作者は、「赤蛙」の交尾に感動する生命主義者としての作家であり、彼にとって生命の根源は、近代の理智に染まらぬ伝統を生きる素朴な農民の心情と不可分のものであった。自分を信じ切れず、またインテリの擬態に業を煮やしていた島木にとって、素朴な逞しい農民兵士の姿こそ、人間の到達しうる最高の境地に見えていたと思われる》。

偶然のこととはいえ、敗戦の翌々日、8月17日の島木の病没は、何らかの象徴的な死に思えてなりません。磯田氏の「黒猫」解釈は、島木の〈殉死〉という物語を生成し、昭和精神史の地下水として静かに流れ始めたのではないでしょうか。磯田氏は、次のように語っています。《私は島木の死を「殉死」と見たい。それは、悲しく散った農民兵士の心の真実への、そしてまた、日本的、土着的、農村的エトスへの殉死であった。生きてアメリカ民主主義の便乗者になるよりは「黒猫」と共に死のうというひそかな願いを、幾分か運命的な偶然の助けをかりて、彼なりに果たしたと見てよいのではなかろうか。彼は古かった。滑稽なほど古い人間であった。だが私は、その古さのゆえに、島木を捨て切れないのである。》現代の読者にとって昭和50年代以降の後期磯田光一のイメージからは想像しにくいかもしれませんが、初期の磯田光一は、右翼的、反動的批評家というレッテルを貼られてきたということです。それに対して磯田氏は「私の文学的モチーフとしては、戦後の進歩主義の素通りしてきた領域を、自分の感性に従って掘り起こしてきたにすぎない」と述べております。(『殉教の美学』増補版あとがき参照) 昭和30年代後半の政治的、イデオロギー的言論環境において、磯田光一が島木健作を論じた意義は、非常に大きかったのではないでしょうか。我々にとって島木健作は、再検討するべき重要作家の一人であると言えそうです。

上田: 磯田光一は、島木健作の中にある〈古さ〉に注目し、世のインテリは、島木は古いからダメだと言っているが、逆に、自分はその古さゆえに島木を評価したいと言っているわけですね。このときの磯田のモチベーションといったものを考えてみると、磯田の中には、戦後的な〈新しさ〉に対する疑問というか、違和感のような気持ちが働いていたものと思われます。その線に沿っていえば、島木の死を〈殉死〉とみる磯田光一は、島木健作の死を通して、〈己の夢を語っている〉ということができます。終戦の二日後に死んだため、島木が戦後の新しい風潮に対してどのような態度をとったかは、実際のところは想像するしかありません。戦後を生き延びたとしたら、はたして島木は再転向をしたでしょうか。島木の立場は、たとえば、中野重治と小林秀雄という両極を想定した場合、どのあたりに位置づけられるでしょうか。戦後の島木は、文筆家よりも、活動家としての道を歩んだという可能性はありそうです。生活が第一、言論は第二という島木の中の順序は、まず動かないでしょうから。新しさ、古さという捉え方よりも、理想と現実という観点のほうが、島木の活動を見るには適当であろうと思われます。磯田も気づいているように、島木は理論信仰の限界というものを、農民の生活感情を通して実感していました。島木が生活から遊離した理想を信じたことは一度もなかったでしょう。陥穽があったとすれば、生活を理想化もしくは美化しすぎたことのほうかもしれません。

『黒猫』を読み返して見ましたが、〈黒猫はいったい何の寓意であるか?〉という問いから始めるのは、読み方を不自由にすると思いました。黒猫は黒猫です。個性を備えた一匹の動物です。何かの寓意ではありません。黒猫には、不如意な境遇に陥っても、決して人間にこびへつらわない、持ち前の姿勢があり、そこに作者は打たれているのです。黒猫の中にひとつの動じない生き方を見いだしているのです。それが人生の暗喩として受け取れるのは事実ですが、それ以上の何らかの具体的なことがらを暗示するものではありません。〈転向論〉という文脈があってこそ、寓意的解釈が成立するにすぎません。

はじめの方で申し上げた通り、私は〈黒猫〉と並んで〈母〉の重要性に着目します。この母もまた何かの寓意ではありません。母は作者の生活を支える基盤であり、現実そのものです。それとの対比で、黒猫は現実に反する〈もうひとつの生き方〉を意味しています。作者は、黒猫のように生きたいのですが、現在の現実(戦時下の社会の貧困)は、黒猫のような生き方を許さないということを知っているので母を否定することもできないのです。〈黒猫〉が〈理想〉を意味しているのはたしかですが、〈マルクス主義〉や〈農本主義〉といった特定の思想や価値観に結びつけることはできないと考えます。〈黒猫〉について言えるとしたら、〈独立独歩〉という理想ではないでしょうか。そして、それがいつの時代も最も困難なことだと思うのです。

【もし島木が戦後生き延びたとしたら】

後藤: 磯田光一は、「転向文学試論-島木健作の場合-」において、「島木が今日まで生きていたとするならば彼はどうなっていたかという想像は、文芸批評にたずさわる者にとっては魅力的な主題にちがいない」と述べて、戦後の島木の運命を推測しています。《再びマルクス主義運動に帰ったと考える人もあるかも知れぬ。しかし私は、どんな時代が来ても「もとの思想へ還るとは思えない」という河上徹太郎の結論に全面的に賛成である》。島木にとってマルクス主義的世界は、最終到達目標ではなかったということですね。磯田氏は、次のように指摘します。《コミュニズムは資本主義による人間疎外を克服するものに見えたが、コミュニズムのかなたに島木の夢みていたものは、ゲゼルシャフトとしての近代社会ではなく、古代的、自然的、有機的なゲマインシャフトであったのだ》。しかしながら、戦後日本社会の精神過程は、島木の理想とする社会像の側から見れば、そのエトスの消滅過程であったといえるでしょう。戦後日本社会において島木が行なったであろうと思われる活動を磯田氏は具体的に次のように想像します。戦後消滅していく黒猫的なものを求めて「不遇な中小炭鉱の労働者や、僻地の零細農民」の中に入って行ったのではないか。そして黒猫的なものが、そこにおいても消滅してしまった場合、島木は満州へ行ったのではないか。磯田氏の苛烈な想像によれば、満州は島木の最期の場所となるのです。《そうだ、私はなおも想像する。病苦にやつれた老残の身をひきずり、農民兵の英霊を慰めるために満州の荒野をさまよいながら、やがて狂死して行く島木健作の姿を》。もし島木が生き延びたとしたら、戦後社会に対してどのような批評の言葉を残したでしょうか。

上田: まず、島木健作が戦後を生き延びたとしたら、再転向をしたかについて。

島木が日本の現実から遊離したマルクス主義理論を奉ずるとは考えにくいですが、農民の生活改善に尽力したのではなかったかと想像します。

農本主義的ゲマインシャフトが島木の夢みた理想の社会だったか?

そういう面はたしかにあったと思いますが、戦後の現実がそこからますます遠ざかるのを目の当たりにしたとき、島木はどうしたでしょうか?

磯田光一は、農民兵の亡霊をもとめて満州をさまよい狂死する島木の姿を想像していますが、浪漫的すぎて荒唐無稽のきらいがあります。島木は夢に殉じる作家ではなかった、と思います。島木は、三島由紀夫とは違います。

島木の作風は、しばしば〈観念的〉だと評されたようです。しかしこれは、小説表現の特質というより、話の内容が理屈っぽいとか、生真面目で説教くさい、ということではないかと思います。

三島由紀夫を引き合いに出すのが適当かどうかわかりませんが、三島は、筋書きにしろ、人物造型にしろ、頭で作っているという感じがするという意味で〈観念的〉です。それに比べて、島木のほうは〈経験的〉です。(これは小説にモデルがいるかいないかということとは次元が異なる問題です。)

三島は、美学的に自律した作品を創造しようするのですが、島木にそうした芸術意識は希薄です。三島は小説(芸術)に〈絶対性〉を求めたのに対して、島木は小説が相対的で不完全なものだと認識していた気がします。

島木の『再建』や『生活の探求』は、生産活動にたずさわるとともに、生産現場の現実を肌身で知っている当事者の目線で描かれています。これらの表現は、実学的な知識や経験抜きには成り立ちません。

島木健作が、『黒猫』の作者であると同時に、『再建』や『生活の探求』の作者であることを考えると、浪漫的にすぎる想像には、違和感をおぼえるのです。

【島木健作と三島由紀夫】 後藤: 私も島木が戦後生き延びたとしたら農民兵の慰霊のために満州へ行ったであろうという磯田氏の想像には違和感を覚えます。磯田氏は、自分の図式に論ずる対象を引き寄せる傾向がありますね。島木はあくまでも日本国内にとどまり、社会問題解決のために粘り強く地道な活動を続けたのではないでしょうか。そしてその活動は、政党や組織の方針や思惑に規制されない島木個人の良心を出発点とする宗教的色彩を帯びたものになったように思います。このような島木像の土台は、上田さんが先に「黒猫」解釈で示された〈独立独歩〉の精神ですね。また私も戦後生き延びたかもしれない島木を想像するにあたって、三島由紀夫のことを思い出しました。両者の戦後社会に対する認識は、かなり近いものとなったことでしょう。しかし、島木は戦後社会の虚妄、ニヒリズムといった観念にとらわれることなく社会活動にエネルギーを注いだのではないかと思います。もし島木が戦後生き延びたとしたら、昭和45年、60歳代後半の文学者として三島事件を目撃した可能性は充分にありますね。そのとき島木は、戦前の〈転向の季節〉を経験した文学者としてどのような批評を語ったでしょうか。

上田: 『黒猫』解釈の可能性がまだありそうな気がします。後藤さんは、以下のようにコメントをされましたが、追加の議論はないでしょうか。

《島木健作の最晩年の短編「黒猫」は、現代の読者にとっても問題作であると言えますね。(中略)現代日本社会においては、一般に核家族化、個人化が進行しており、住宅は猫などの小動物が外部から入り込む余地のない造りとなってきております。黒猫という〈他者性〉が物理的および心理的レベルにおいて〈家〉に侵入する物語は、現代の読者の意識に強い刺激を与えるものと思われます》。

〈侵入者としての黒猫〉の問題ですね。黒猫が屋内に侵入する経路については、一応説明があったと思います。よくはわかりませんが、外部から台所へ通じる穴か何かを、漬け物石か何かで塞いでおいても、黒猫は頭の力でどかして入ってきてしまうといったような。なみなみならぬ怪力という気がします。

後藤: 「黒猫」のテキストの語り手は病人であるということに私達読者は留意する必要がありますね。病人の視点、感覚による猫たちの分類、描写であり家族関係の認識です。ポイントとなるのは、黒猫の毛の色彩感覚ということになるでしょうか。生活の場における人間と小動物との関係性の雰囲気も時代の空気によって変容すると言えそうですね。強調しておきたいことは、黒猫=小林多喜二として解釈を固定してしまうと、昭和初期のプロレタリア文学運動の枠組み内部に読者の思考が限定されてしまうのではないかということです。

上田: 大久保典夫は、〈黒猫〉とは「一種狷介な島木自身の性格にほかならぬ」という説を提出しています。

《〈黒猫〉は、狷介孤独な彼自身の性格の対象化であり、一種グロテスクなその姿を、作家的な眼でゆとりをもって捉えている。島木に珍しい〈有情滑稽物〉といえよう》。

島木は、成果をどう見積もるかはともかく、日本の私小説的風土にあって、「観念」や「思想」の表現としての長編小説を志向した先駆的作家の一人です。処女作「癩」から『再建』『生活の探求』を経て、未完の『土地』にいたる作品群がそうした野心を物語っています。

一方、島木にあっては、文学はしょせん第二義的なものという面も無視できません。島木の長編の主人公が、おしなべて理想化された、生まじめ人間になっていて、文学的魅力の点で不満を残す結果になったのは、現実生活における誠実さの希求と作家的営為における自己省察とはまったく別物だということに、島木自身気づいていないわけでないにしても、ほとんど意に介することがなかったからではないかと思います。端的に言って、自己戯画化ができないのです。太宰治が文学的天才だとすれば、島木は非文学的だといわざるをえません。

大久保典夫の島木健作論は調べも行き届き、よく考え抜かれたものだと思います。大久保は、島木の作家的行程全般を見渡した上で、〈赤蛙〉と〈黒猫〉とはおなじ楯の両面のようなものだといいます。〈赤蛙〉が〈理想化された主人公の象徴〉だとすれば、〈黒猫〉は〈一種狷介な島木自身の性格の対象化〉だというのです。『黒猫』において、島木は初めて自己の対象化に成功し、これが新たな転換点となった。このあと最後に書かれた長編『土地』では、作中人物は類型化をまぬがれ、個性的な厚みと幅をもって描かれている。こうした大久保の議論の当否については、『土地』を未読のため判断保留しますが、〈赤蛙〉と〈黒猫〉を合わせて考えることで、作者像が浮き彫りになってくるのは間違いありません。

大久保典夫は、島木の最晩年に〈転換〉があったと見て、島木の新たな展開の可能性を考察したものと思います。島木はいわばまじめ人間で、趣味や遊びの世界を知らない人だったようです。体が弱かったわりには各地を旅していて、旅行好きだったのはたしかですが、島木にとって旅行は見聞を広める意味が大きかったのでしょう。酒もタバコも一切やらなかった島木ですが、唯一骨董(瀬戸物)にだけは興味を示したということを小林秀雄が『作家の顔』で書いています。また中村光夫は、島木の葬式のとき、島木の母親があの子は貧乏性でして、といったのが記憶に残ったと書き記しています。まじめ人間、貧乏性。島木の人となりを表す言葉ですが、こうした性格は、島木の小説にも読み取れます。晩年の島木の小説が〈マジメ〉から〈ユーモア〉へ転換したとは言えないのですが、『黒猫』のなかに、自己を〈グロテスク〉と捉える想像力の進化を見るのはまんざら間違いではなさそうです。

(次回に続く)

「島木健作再評価(1)」 (後藤隆浩・上田仁志)

テキスト:島木健作『黒猫』

サブテキスト:磯田光一『比較転向論序説』

【まえおき】

後藤: 今回の〈偏愛的文学談義〉においては、磯田光一の『比較転向論序説』を手引として、島木健作の再評価を試みます。戦後の文芸評論の分野において多くの業績を残した磯田氏は、昭和62年2月、56歳で急逝いたしました。よく知られているように、磯田氏には、『昭和文学史』執筆の構想があったとのことです。磯田光一氏のテキストは、我々読者に考えてみるべき多くの問題点、問題の本質理解への視点を、現在も提示し続けているように思われます。この文学談義において我々は、作品の精読に基づいて昭和期の文芸を再検討していきたいと考えております。

【『黒猫』について】

上田: 後藤さん、島木健作は昭和20年、終戦の二日後に死去しました。現在、あまり読まれなくなった作家ですが、知識青年の帰農を描いた長編小説『生活の探求』(昭和12年)は当時のベストセラーでしたし、最晩年の短編「赤蛙」は、教科書に載るなどして長く親しまれました。精神史の文脈では、島木は、昭和八年頃の、左翼知識人の(マルクス主義からの)転向問題の関連で取り上げられる作家、いわゆる転向作家の一人です。昔よく出た日本文学全集のたぐいでは、同時期の別作家との抱き合わせで一巻にまとめられているケースが 多いようですが、収録作はやはり上記の二作が最も多く、他には、処女作にして出世作の「癩」や、最晩年の「黒猫」などが収められていたりします。このあたりが一般に島木の代表作でしょう。

島木健作を知らない読者に何かひとつ読んでもらうとしたら、やはり「赤蛙」でしょうか。短編なので読みやすいということもありますが、小動物の姿に作家自身の運命を重ね合わせたかのような、一種の感慨をもよおさせる作品です。

川の流れに逆らって向こう岸へ泳ぎわたろうと何度も試みてはそのつどそのつど押し返されて来るちっぽけな赤蛙。それは明確な意志をもって行動しているかのようです。赤蛙はとうとう力尽き、裏返った腹を見せ渦に呑まれて消えて行きます。赤蛙の運命が何を象徴しているにせよ、その最期の一瞬の映像は、作者と同様、読者の記憶の中にもあざやかに刻まれるにちがいない。

もうひとつの短編「黒猫」もまた一種の象徴ないしは寓意と解されることの多い作品です。あるとき、作者の家の近辺に、ふてぶてしくも、一種の風格をそなえた野良猫が現れる。その猫は夜な夜などこからともなく家中に侵入しては食い物をかっさらっていくのです。業を煮やした母親はついに猫を捕まえて殺すのですが、そのとき猫は鳴き声ひとつたてずに堂々と死んでいく。転向論の視点でいうと、黒猫とは、国家権力の弾圧(官憲による拷問を含む)に最後まで屈せずに虐殺された非転向左翼知識人、具体的には小林多喜二の象徴だと解されています(亀井勝一郎)。島木健作が、非転向者に対するあこがれ、ないしは敬意の念を持っていたことは、処女作「癩」などからも窺えますので、黒猫=小林多喜二という理解はうなずけます。しかしながら、この作品の象徴性は、必ずしもそうした一義的な解釈に収まらないのではないか。

作品を読んでの個人的な感想を言えば、殺された黒猫のカリスマ的存在感もさることながら、殺した側、すなわち母親の側の存在感に注目せずにはいられません。この作品では、黒猫に焦点をしぼっているため、母親はあくまでも脇役にすぎませんが、長患いでふせっている作者(私)の状況を考えるとき、生活全般を支えているのは母親であり、母親はいわば生活をおびやかす脅威を取り除いたにすぎません。猫殺しのディテールは語られない、というか、そもそも作者はその現場を目撃しているわけでもないのですが、もし母親に焦点を当てたなら、物語の別の局面が立ち上がってくることは充分に察せられます。いったい、野良猫とはいえ、かなりの大きさのものを、易々と、かどうかはわかりませんが、自分一人で始末してしまう母親とはどんな女性でしょうか。そういう女丈夫のたくましさはどこから来るのでしょうか。現代の女性(男性も)、都会育ちの女性(男性も)からはちょっと想像が及ばない生活体験がそこにはある気がするのです。

後藤: 上田さん、現在、島木健作の作品のテキストは、入手が困難な状況となっておりますね。『第一義の道・赤蛙』(講談社文芸文庫、2006年)に掲載されている著書目録を参照してみますと、昭和20年代に文庫本、全集が出揃っていることがわかります。また、昭和30年代から40年代を中心に盛んに企画された各出版社の日本文学全集においては、主要作家として位置付けられて、代表的作品が収録されているようです。今回私は、居住地の市立図書館から数種類の日本文学全集(島木健作収録の巻)を借り出してみました。島木の作品は、たいへん面白く、非常に読み応えがありました。そして、各巻に収録されている解説文を読む機会が得られたことも、大きな収穫となりました。これらの解説は、川端康成、田宮虎彦、中村光夫、平野謙といった昭和期に活躍した作家、文芸評論家の文章です。昭和期の日本文学の熱気が伝わってくる思いがいたします。

鼎談「磯田光一、理解する中心」(『現代詩手帳 臨時増刊 磯田光一 モダンというパラドクス』1987年12月)における桶谷秀昭氏の回想によれば、初期の磯田光一は、島木健作のことを大変評価していたとのことです。昭和37年に磯田氏は、「転向文学試論-島木健作の場合」を発表しております。その後、昭和39年から『試行』誌上において「比較転向論序説」の連載が始まりました。今回作品を精読してみて、島木健作は昭和精神史の文脈において、極めて重要な位置にいる文学者であることを実感いたしました。磯田光一は、初期の段階から既に昭和精神史の構築を意識して同時代としての昭和の意識化、対象化、相対化を試みていたように思われます。

島木健作の最晩年の短編「黒猫」は、現代の読者にとっても問題作であると言えますね。上田さんが提示されたように、作中の母親の行為と心情に焦点を当ててみるならば、新たな〈読み〉の可能性が出てくると思います。現代日本社会においては、一般に核家族化、個人化が進行しており、住宅は猫などの小動物が外部から入り込む余地のない造りとなってきております。黒猫という〈他者性〉が物理的および心理的レベルにおいて〈家〉に侵入する物語は、現代の読者の意識に強い刺激を与えるものと思われます。

さて磯田光一は、初期の評論「転向文学試論-島木健作の場合-」および『比較転向論序説』において、島木の「黒猫」に着目し、この作品の新しい解釈を提示していますね。亀井勝一郎の見解に代表されるところの、黒猫を小林多喜二、非転向者の象徴とみなす一般的解釈に対して、磯田氏は、黒猫を捕虜とならずに死んでいった日本の農民兵の象徴とみなす解釈を提示しました。このような磯田氏の作品解釈の更新の提示により、〈島木健作〉という〈人と作品の世界〉は、昭和初期の文芸における時代の制約を受けた、特殊な条件下における限定的な現象ではなく、昭和精神史における普遍性を有する問題として位置を与えられたのではないでしょうか。「転向文学試論-島木健作の場合-」は単行本未収録の評論ですが、磯田氏の島木観が率直に表出されているテキストです。磯田氏の見解を確認しておく必要がありますね。

上田: 作品解釈は、時代によって変わるものです。亀井勝一郎のような〈転向〉世代と戦後の磯田光一の世代では、黒猫に込められた暗喩の読み解きに違いがあって当然です。しかし磯田のいうように、「黒猫は捕虜とならずに死んでいった日本の農民兵」という解釈は、小説『黒猫』の読解としては、強引すぎるのではないかと感じます。島木健作が「農民の平常心」に共感し、また農本主義的理想を抱いていたのは紛れもない事実ですが、黒猫に「生きて捕われの身となるよりは進んで自決した日本兵の映像」を重ねるのははたしてどうなのでしょうか。

磯田は、黒猫=小林多喜二という見方が「亀井をはじめ旧左翼インテリの日共コンプレックスの所産」と適切に指摘したうえで、自らの解釈を示していますが、両者を二律背反とは見なしていないようで、結局のところ、「黒猫が小林多喜二であると共に農民兵であるという二重性こそ、わが国の転向の、そしてまた攘夷論的心性の根強さ」であると述べています。

磯田は、『黒猫』を論じるに際して、〈攘夷〉すなわち〈反米〉と、〈農民兵〉とを等置しています。磯田は無造作に同一視しているわけではありませんが、島木のなかで両者がどういう関係にあったかは、さらなる探究を要する問題でしょう。

後藤: なるほど。それでは磯田氏の島木健作論を精読して、彼の評論のモチーフを確認してみましょう。昭和37年に発表された「転向文学試論-島木健作の場合-」において磯田光一は、島木健作の文学的、精神史的救出を試みています。この評論における磯田氏の言説の構えからは、当時の文学界において島木に対して吹き付けていたであろうと思われる逆風の強さが推察されます。磯田氏は、次のように宣言して島木を論じ始めています。《私はここで、一人の二流作家-「思想の科学研究会」の「転向」研究では後向きだと批判され、今日では高校生の健全読物くらいにしか考えられていない、古い、馬鹿な、日本的、土着的なドン・キホーテ・島木健作の真実を、今日的な観点から救い出してみたいと思う》。島木は古い人間であった。このことが、島木の生涯を決定づけたように思います。磯田氏は島木の心情構造に内在する〈古さ〉に着目して次のように語ります。《島木をして、近代資本主義の人間疎外の様相を認識させたものが彼の内部にある農本主義的、閉鎖的、家庭的な生活感情であったとすれば、マルクス主義運動における理論信仰の盲点を誰よりも強く意識せしめたものも、やはり彼の内部にある「或る古い生活感情」だったのである。》昭和前期の転向の季節がかなり遠い過去の時代となってしまった現在、我々はいわゆる〈転向文学〉というものをどのようにとらえたらよいのでしょうか。磯田氏の次の見解は、我々に昭和精神史の追思考としての〈転向文学〉再読の可能性を示唆しているように思います。《党の正しささえも庶民の前に羞恥し、正義と現実との断層に戦慄し、現実から目を離せなくなった者だけが、ともかくも、私なりの考えている転向文学の本道につながり得たのである。そして彼らは戦争が終っても再び左翼に戻ろうとはしなかった。戦時中に右傾して戦後に左傾した知識人は、どう弁明しても、時局便乗者のそしりを免れうるものではない。文学が人間の内面にかかわるものであり、また思想が衣のように勝手に脱ぎ換えることのできないものである限り、転向文学の真実は、彼らが戦後再び左翼に戻ることのない地点にまで絶望を深化しえたか否かによって判定されるほかはない。私はそうした転向者のケースとして、太宰治、島木健作、それに現存作家では高見順を考えているのである》。〈転向〉という経験の意味を精神の根源のレベルにまで掘り下げて思考したであろうと思われる島木にとって〈黒猫〉は、非転向者というレベルを超えた基層的、共同的存在の象徴だったのではないでしょうか。磯田氏は、島木の心情を次のように推測します。《黒猫の原始的なエネルギーに感動する作者は、「赤蛙」の交尾に感動する生命主義者としての作家であり、彼にとって生命の根源は、近代の理智に染まらぬ伝統を生きる素朴な農民の心情と不可分のものであった。自分を信じ切れず、またインテリの擬態に業を煮やしていた島木にとって、素朴な逞しい農民兵士の姿こそ、人間の到達しうる最高の境地に見えていたと思われる》。

偶然のこととはいえ、敗戦の翌々日、8月17日の島木の病没は、何らかの象徴的な死に思えてなりません。磯田氏の「黒猫」解釈は、島木の〈殉死〉という物語を生成し、昭和精神史の地下水として静かに流れ始めたのではないでしょうか。磯田氏は、次のように語っています。《私は島木の死を「殉死」と見たい。それは、悲しく散った農民兵士の心の真実への、そしてまた、日本的、土着的、農村的エトスへの殉死であった。生きてアメリカ民主主義の便乗者になるよりは「黒猫」と共に死のうというひそかな願いを、幾分か運命的な偶然の助けをかりて、彼なりに果たしたと見てよいのではなかろうか。彼は古かった。滑稽なほど古い人間であった。だが私は、その古さのゆえに、島木を捨て切れないのである。》現代の読者にとって昭和50年代以降の後期磯田光一のイメージからは想像しにくいかもしれませんが、初期の磯田光一は、右翼的、反動的批評家というレッテルを貼られてきたということです。それに対して磯田氏は「私の文学的モチーフとしては、戦後の進歩主義の素通りしてきた領域を、自分の感性に従って掘り起こしてきたにすぎない」と述べております。(『殉教の美学』増補版あとがき参照) 昭和30年代後半の政治的、イデオロギー的言論環境において、磯田光一が島木健作を論じた意義は、非常に大きかったのではないでしょうか。我々にとって島木健作は、再検討するべき重要作家の一人であると言えそうです。

上田: 磯田光一は、島木健作の中にある〈古さ〉に注目し、世のインテリは、島木は古いからダメだと言っているが、逆に、自分はその古さゆえに島木を評価したいと言っているわけですね。このときの磯田のモチベーションといったものを考えてみると、磯田の中には、戦後的な〈新しさ〉に対する疑問というか、違和感のような気持ちが働いていたものと思われます。その線に沿っていえば、島木の死を〈殉死〉とみる磯田光一は、島木健作の死を通して、〈己の夢を語っている〉ということができます。終戦の二日後に死んだため、島木が戦後の新しい風潮に対してどのような態度をとったかは、実際のところは想像するしかありません。戦後を生き延びたとしたら、はたして島木は再転向をしたでしょうか。島木の立場は、たとえば、中野重治と小林秀雄という両極を想定した場合、どのあたりに位置づけられるでしょうか。戦後の島木は、文筆家よりも、活動家としての道を歩んだという可能性はありそうです。生活が第一、言論は第二という島木の中の順序は、まず動かないでしょうから。新しさ、古さという捉え方よりも、理想と現実という観点のほうが、島木の活動を見るには適当であろうと思われます。磯田も気づいているように、島木は理論信仰の限界というものを、農民の生活感情を通して実感していました。島木が生活から遊離した理想を信じたことは一度もなかったでしょう。陥穽があったとすれば、生活を理想化もしくは美化しすぎたことのほうかもしれません。

『黒猫』を読み返して見ましたが、〈黒猫はいったい何の寓意であるか?〉という問いから始めるのは、読み方を不自由にすると思いました。黒猫は黒猫です。個性を備えた一匹の動物です。何かの寓意ではありません。黒猫には、不如意な境遇に陥っても、決して人間にこびへつらわない、持ち前の姿勢があり、そこに作者は打たれているのです。黒猫の中にひとつの動じない生き方を見いだしているのです。それが人生の暗喩として受け取れるのは事実ですが、それ以上の何らかの具体的なことがらを暗示するものではありません。〈転向論〉という文脈があってこそ、寓意的解釈が成立するにすぎません。

はじめの方で申し上げた通り、私は〈黒猫〉と並んで〈母〉の重要性に着目します。この母もまた何かの寓意ではありません。母は作者の生活を支える基盤であり、現実そのものです。それとの対比で、黒猫は現実に反する〈もうひとつの生き方〉を意味しています。作者は、黒猫のように生きたいのですが、現在の現実(戦時下の社会の貧困)は、黒猫のような生き方を許さないということを知っているので母を否定することもできないのです。〈黒猫〉が〈理想〉を意味しているのはたしかですが、〈マルクス主義〉や〈農本主義〉といった特定の思想や価値観に結びつけることはできないと考えます。〈黒猫〉について言えるとしたら、〈独立独歩〉という理想ではないでしょうか。そして、それがいつの時代も最も困難なことだと思うのです。

【もし島木が戦後生き延びたとしたら】

後藤: 磯田光一は、「転向文学試論-島木健作の場合-」において、「島木が今日まで生きていたとするならば彼はどうなっていたかという想像は、文芸批評にたずさわる者にとっては魅力的な主題にちがいない」と述べて、戦後の島木の運命を推測しています。《再びマルクス主義運動に帰ったと考える人もあるかも知れぬ。しかし私は、どんな時代が来ても「もとの思想へ還るとは思えない」という河上徹太郎の結論に全面的に賛成である》。島木にとってマルクス主義的世界は、最終到達目標ではなかったということですね。磯田氏は、次のように指摘します。《コミュニズムは資本主義による人間疎外を克服するものに見えたが、コミュニズムのかなたに島木の夢みていたものは、ゲゼルシャフトとしての近代社会ではなく、古代的、自然的、有機的なゲマインシャフトであったのだ》。しかしながら、戦後日本社会の精神過程は、島木の理想とする社会像の側から見れば、そのエトスの消滅過程であったといえるでしょう。戦後日本社会において島木が行なったであろうと思われる活動を磯田氏は具体的に次のように想像します。戦後消滅していく黒猫的なものを求めて「不遇な中小炭鉱の労働者や、僻地の零細農民」の中に入って行ったのではないか。そして黒猫的なものが、そこにおいても消滅してしまった場合、島木は満州へ行ったのではないか。磯田氏の苛烈な想像によれば、満州は島木の最期の場所となるのです。《そうだ、私はなおも想像する。病苦にやつれた老残の身をひきずり、農民兵の英霊を慰めるために満州の荒野をさまよいながら、やがて狂死して行く島木健作の姿を》。もし島木が生き延びたとしたら、戦後社会に対してどのような批評の言葉を残したでしょうか。

上田: まず、島木健作が戦後を生き延びたとしたら、再転向をしたかについて。

島木が日本の現実から遊離したマルクス主義理論を奉ずるとは考えにくいですが、農民の生活改善に尽力したのではなかったかと想像します。

農本主義的ゲマインシャフトが島木の夢みた理想の社会だったか?

そういう面はたしかにあったと思いますが、戦後の現実がそこからますます遠ざかるのを目の当たりにしたとき、島木はどうしたでしょうか?

磯田光一は、農民兵の亡霊をもとめて満州をさまよい狂死する島木の姿を想像していますが、浪漫的すぎて荒唐無稽のきらいがあります。島木は夢に殉じる作家ではなかった、と思います。島木は、三島由紀夫とは違います。

島木の作風は、しばしば〈観念的〉だと評されたようです。しかしこれは、小説表現の特質というより、話の内容が理屈っぽいとか、生真面目で説教くさい、ということではないかと思います。

三島由紀夫を引き合いに出すのが適当かどうかわかりませんが、三島は、筋書きにしろ、人物造型にしろ、頭で作っているという感じがするという意味で〈観念的〉です。それに比べて、島木のほうは〈経験的〉です。(これは小説にモデルがいるかいないかということとは次元が異なる問題です。)

三島は、美学的に自律した作品を創造しようするのですが、島木にそうした芸術意識は希薄です。三島は小説(芸術)に〈絶対性〉を求めたのに対して、島木は小説が相対的で不完全なものだと認識していた気がします。

島木の『再建』や『生活の探求』は、生産活動にたずさわるとともに、生産現場の現実を肌身で知っている当事者の目線で描かれています。これらの表現は、実学的な知識や経験抜きには成り立ちません。

島木健作が、『黒猫』の作者であると同時に、『再建』や『生活の探求』の作者であることを考えると、浪漫的にすぎる想像には、違和感をおぼえるのです。

【島木健作と三島由紀夫】 後藤: 私も島木が戦後生き延びたとしたら農民兵の慰霊のために満州へ行ったであろうという磯田氏の想像には違和感を覚えます。磯田氏は、自分の図式に論ずる対象を引き寄せる傾向がありますね。島木はあくまでも日本国内にとどまり、社会問題解決のために粘り強く地道な活動を続けたのではないでしょうか。そしてその活動は、政党や組織の方針や思惑に規制されない島木個人の良心を出発点とする宗教的色彩を帯びたものになったように思います。このような島木像の土台は、上田さんが先に「黒猫」解釈で示された〈独立独歩〉の精神ですね。また私も戦後生き延びたかもしれない島木を想像するにあたって、三島由紀夫のことを思い出しました。両者の戦後社会に対する認識は、かなり近いものとなったことでしょう。しかし、島木は戦後社会の虚妄、ニヒリズムといった観念にとらわれることなく社会活動にエネルギーを注いだのではないかと思います。もし島木が戦後生き延びたとしたら、昭和45年、60歳代後半の文学者として三島事件を目撃した可能性は充分にありますね。そのとき島木は、戦前の〈転向の季節〉を経験した文学者としてどのような批評を語ったでしょうか。

上田: 『黒猫』解釈の可能性がまだありそうな気がします。後藤さんは、以下のようにコメントをされましたが、追加の議論はないでしょうか。

《島木健作の最晩年の短編「黒猫」は、現代の読者にとっても問題作であると言えますね。(中略)現代日本社会においては、一般に核家族化、個人化が進行しており、住宅は猫などの小動物が外部から入り込む余地のない造りとなってきております。黒猫という〈他者性〉が物理的および心理的レベルにおいて〈家〉に侵入する物語は、現代の読者の意識に強い刺激を与えるものと思われます》。

〈侵入者としての黒猫〉の問題ですね。黒猫が屋内に侵入する経路については、一応説明があったと思います。よくはわかりませんが、外部から台所へ通じる穴か何かを、漬け物石か何かで塞いでおいても、黒猫は頭の力でどかして入ってきてしまうといったような。なみなみならぬ怪力という気がします。

後藤: 「黒猫」のテキストの語り手は病人であるということに私達読者は留意する必要がありますね。病人の視点、感覚による猫たちの分類、描写であり家族関係の認識です。ポイントとなるのは、黒猫の毛の色彩感覚ということになるでしょうか。生活の場における人間と小動物との関係性の雰囲気も時代の空気によって変容すると言えそうですね。強調しておきたいことは、黒猫=小林多喜二として解釈を固定してしまうと、昭和初期のプロレタリア文学運動の枠組み内部に読者の思考が限定されてしまうのではないかということです。

上田: 大久保典夫は、〈黒猫〉とは「一種狷介な島木自身の性格にほかならぬ」という説を提出しています。

《〈黒猫〉は、狷介孤独な彼自身の性格の対象化であり、一種グロテスクなその姿を、作家的な眼でゆとりをもって捉えている。島木に珍しい〈有情滑稽物〉といえよう》。

島木は、成果をどう見積もるかはともかく、日本の私小説的風土にあって、「観念」や「思想」の表現としての長編小説を志向した先駆的作家の一人です。処女作「癩」から『再建』『生活の探求』を経て、未完の『土地』にいたる作品群がそうした野心を物語っています。

一方、島木にあっては、文学はしょせん第二義的なものという面も無視できません。島木の長編の主人公が、おしなべて理想化された、生まじめ人間になっていて、文学的魅力の点で不満を残す結果になったのは、現実生活における誠実さの希求と作家的営為における自己省察とはまったく別物だということに、島木自身気づいていないわけでないにしても、ほとんど意に介することがなかったからではないかと思います。端的に言って、自己戯画化ができないのです。太宰治が文学的天才だとすれば、島木は非文学的だといわざるをえません。

大久保典夫の島木健作論は調べも行き届き、よく考え抜かれたものだと思います。大久保は、島木の作家的行程全般を見渡した上で、〈赤蛙〉と〈黒猫〉とはおなじ楯の両面のようなものだといいます。〈赤蛙〉が〈理想化された主人公の象徴〉だとすれば、〈黒猫〉は〈一種狷介な島木自身の性格の対象化〉だというのです。『黒猫』において、島木は初めて自己の対象化に成功し、これが新たな転換点となった。このあと最後に書かれた長編『土地』では、作中人物は類型化をまぬがれ、個性的な厚みと幅をもって描かれている。こうした大久保の議論の当否については、『土地』を未読のため判断保留しますが、〈赤蛙〉と〈黒猫〉を合わせて考えることで、作者像が浮き彫りになってくるのは間違いありません。

大久保典夫は、島木の最晩年に〈転換〉があったと見て、島木の新たな展開の可能性を考察したものと思います。島木はいわばまじめ人間で、趣味や遊びの世界を知らない人だったようです。体が弱かったわりには各地を旅していて、旅行好きだったのはたしかですが、島木にとって旅行は見聞を広める意味が大きかったのでしょう。酒もタバコも一切やらなかった島木ですが、唯一骨董(瀬戸物)にだけは興味を示したということを小林秀雄が『作家の顔』で書いています。また中村光夫は、島木の葬式のとき、島木の母親があの子は貧乏性でして、といったのが記憶に残ったと書き記しています。まじめ人間、貧乏性。島木の人となりを表す言葉ですが、こうした性格は、島木の小説にも読み取れます。晩年の島木の小説が〈マジメ〉から〈ユーモア〉へ転換したとは言えないのですが、『黒猫』のなかに、自己を〈グロテスク〉と捉える想像力の進化を見るのはまんざら間違いではなさそうです。

(次回に続く)