ベルツ博士が世界に紹介した草津温泉の治癒力は驚異的である

二月二八日(金)、草津温泉に一泊してきました。考えてみれば、同温泉に行ったのは今回で三回目になります。住んでいるところからバス直行便が出ているというのもあるし、草津の町並みがレトロで自分の好みに合っているというのもあります。しかし何よりも、温泉に入ったときの本格感を身体が覚えていて、たまに行くことをおのずから身体が欲しがるというのが、リピートしているいちばんの原因なのではないかと思われます。

その源泉に1円玉を1週間つけておくと、跡形もなく溶けてしまうそうです。この強い酸性が、草津温泉の殺菌力の秘密と言われています。実験によると、湯内ではほとんどの細菌・雑菌が繁殖できず、消滅してしまうとのこと。温泉療法に優れた効力があるのも、この驚異の殺菌力によるのです。

知っている人にとっては、当たり前のことなのでしょうが、あの「日本近代医学の父」エルヴィン・フォン・ベルツ博士は、草津温泉の、難病に対する治癒力を高く評価しています。また、それを広く世界に紹介してもいます。地元の人々はさぞかし嬉しかったでしょうね。草津温泉の効能が、俗信のレベルを脱し、世界レベルの名医から太鼓判を押されたのですから。

博士は、1849年にドイツに生まれ、1876年、お雇い外国人として東京医学校(現在の東京大学医学部)の教師に招かれて来日しています。また、1881年、東海道御油宿(愛知県豊川市御油町)戸田屋のハナコと結婚。その数年前から、草津温泉を訪れるようになりました。

博士がはじめて草津を訪れたのは1878年だといわれていますが、1889年ころからはほとんど毎年のように足繁く通っています。博士は「草津には無比の温泉以外に、日本で最上の山の空気と、全く理想的な飲料水がある。もしこんな土地がヨーロッパにあったとしたら、カルロヴィ・ヴァリ(チェコにある温泉)よりも賑わうことだろう」と、草津温泉の恵まれた自然と良質の水などについて高く評価しています。実際、草津の水はとてもおいしいのです。

博士の草津温泉関連の学問的な業績を以下にまとめておきましょう。

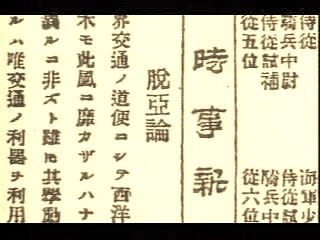

・1880年(明治13年)、「日本鉱泉論」エルウィン・ベルツ著(中央衛生会訳)を発刊。 日本には多くの温泉があり療養に利用されているが、これを指導する機関がない。政府は温泉治療を指導すべきであると説いている。

・1890年(明治23年)、草津に約6000坪の土地と温泉を購入、温泉保養地づくりをめざす。

・1896年(明治29年)、草津の時間湯を研究した論文『熱水浴療論』が『ドイツ内科学書』に収蔵される。

博士は大変な健脚の人でもあり、噴火直後の草津白根山にも登頂したことがあります。その際の手記は現在でも貴重な火山学的資料になっているとのことです。

では、ベルツが推奨し、万病に効くという評判の草津の「時間湯」とはいったいどういうものなのでしょうか。以下は、「時間湯オフィシャルサイト」http://www.jikanyu.net/ からの紹介・引用です。

まず、神棚に参拝します。次に、お湯の温度を下げる「湯もみ」をします。次に、かぶり湯、三分間入浴、蒸しタオルの頭のせをします。そのほか詳細については「湯長」の指示に従います。おおむね、これを一日三回繰り返すことになります。

では以上のように「時間の湯」に正しく入湯して、一通りの湯治をするとどうなるのでしょうか。

1.たくさんの汗、ふけが出る

たった3分間の入湯なのに、お湯から出てしばらくすると汗が噴水のように、ふき出し、滝のように流れます。また、2日もすると、頭から驚くほどフケが出ます。新聞紙などを広げてかいてみてください。今までふけなど出なかった人でも、例外なく小魚のうろこのように紙面いっぱいになります。

2.汗・おしっこ・大便がにおってくる

人によって差はありますが、入湯後だいたい5日目頃から、汗・おしっこ・大便がひどく臭って来ます。とてもいやな臭いです。よく見ると、おしっこは白く濁り、大便は黒ずんできます。タオルにしみた汗の臭いは、温泉の臭いとは一味も二味も違い、動物の排泄物にも似て来ます。

3.軽いめまい・頭痛・微熱があらわれる

1週間くらい過ぎた頃から、体全体がだるく感じ、軽いめまいや微熱、激しい悪寒を発します。股間やわきのリンパ線がはれ、グリグリが出来るのもこの頃です。時には頭痛や腹痛・下痢を伴うこともあります。

4.解毒反応がはじまる

それと前後して、体の最も柔らかで日陰の部分、たとえば股間やわき、あるいは足指の間に湿疹が出来、だんだんただれてきます。ただれを見るようになりますと、痒く、時には痛みも伴いますが、不思議にお湯に入ると鎮まります。これをただれがお湯を呼ぶといいますが、その周期がだいたい4時間おきに来ますから、「時間の湯」とよばれるようになったのでしょう。体臭は強く臭うので、人はいやがります。

5.顔・手・足から脱皮する 解毒が始まって10日もたつと、今度は顔や手足の皮が次第にむけてきます。それは必ず先端部分と、古く、厚い部分から始まり次第に広がっていきます。座りだこ、ペンだこ、足のかかとや手の節の部分もすっぽり脱皮してそこから赤子の肌のようにピンク色のみずみずしい皮膚があらわれてきます。皮膚病の方は、スベスベしてすっかりきれいになるのもこの頃ですが、薬(過去に使ったステロイドや免疫抑制剤)が効いている部分が時期が10日くらい、遅く皮がむける様です。手足などお湯につけ過ぎると、爪の先がひどくアレ、あか切れのように割れて、出血し、それがまた大変に痛いのもこの頃です。

6.とても食事が美味しくなる

古い皮がむけ出す頃から、だんだんとお腹が空くようになり、宿であてがわれるものだけでは足らないようになります。昼食なども1人前では間に合わず、店をかえてつめ込むようになります。軽いものより重いもの、野菜よりも動物質のものを要求するようになります。

7.悪寒・微熱のくり返し よく眠れたと思うと不眠症になったり、風邪かなと思うような悪寒を感じ、あわてて着込むと汗びっしょりになるなど、悪寒と微熱をくり返し、体調がとても不安定になります。解毒の最盛期に入ったのですから心配することはありません。ただ、お腹が空かないようでしたら他にも原因がありますから、注意しなければなりません。

8.髪・ひげ・爪がグングン伸びはじめる

ただれと戦いつつ1ヶ月経過すると、おやっと気付くことがあります。髪やひげ、手足の爪がグングン伸び始めるのです。手・足の爪など2,3日前に切ったのにもうこんなにと、びっくりしますし、爪の三日月(白い部分)など日頃見えなかったのに、すっきりあらわれとても驚きます。

9.血圧が正常になる

血圧が高かった人は次第に下がり、反対に低かった人は上がってきます。

10.ただれがおさまり、体がしまる

入湯45日を過ぎる頃から初めての人にはとても理解できない不思議なことが起こってきます。湯に入ってできたただれが、湯に入りながら治りはじめるのです。それに、体重はむしろ増えているのに、体はぐんとひきしまり、顔・手・足・体全体の皮膚が見違えるようにつややかになってきます。その頃から長年の持病もはっきりとよくなったなあと思うようになります。75日頃になると、ただれもすっきり治り、来た時とは別人のようにあかぬけます。時間の湯ではこのことを「あがり」といいます。

長々と引用しました。いかがでしょうか。私は、自分が経験したわけではないのですが、これを読んで深く感動しました。なぜならここには、昔の日本人が、難病に追い詰められたとき、それから我が身を守るうえでの深い知恵がいぶし銀のようなものとして秘められているように感じたからです。文化人類学者でもあったベルツの心を深く動かしたものも、私が感じたものと別のものではなかったのではなかろうかと推察します。

あの俳人・小林一茶も、草津温泉ではないのですが、六〇歳のとき、知人に勧められた温泉療法によって、長年にわたって自分を悩ましてきた持病からの脱却がかなったのでした。そうして、蘇生感に深い悦びを感じながら阿弥陀様に「どうぞこれからは荒凡夫でいさせてください」と祈ったのでした。彼を救ったのは、気の遠くなるほどの長い時間をかけて風土に蓄積された良き慣習、文化だったのです。

私はいま五六歳です。今後、いまより体調が悪くなることがあっても良くなることはおそらくないでしょう。進退極まったとき、病院での薬付けの日々という近代的な環境に身を委ねるのか、それとも、日本人の深い知恵の薄暗がりに身を委ねるのか、しばし立ち止まって考えるときがきっとくるのでしょう。そういう伝統的対処法を実践してみようと考えるほどに、私は近代科学における悪しき意味での唯物論的な生命観に対して懐疑的ではあるのです。

〔追記〕いま私は、五八歳です。病院で見放された母の命を、漢方薬がつなぎとめてくれたという経験を経て、西洋医学の対処療法的アプローチへの懐疑が深まっております。実体験なので、いかんともしがたいものがあります。

二月二八日(金)、草津温泉に一泊してきました。考えてみれば、同温泉に行ったのは今回で三回目になります。住んでいるところからバス直行便が出ているというのもあるし、草津の町並みがレトロで自分の好みに合っているというのもあります。しかし何よりも、温泉に入ったときの本格感を身体が覚えていて、たまに行くことをおのずから身体が欲しがるというのが、リピートしているいちばんの原因なのではないかと思われます。

その源泉に1円玉を1週間つけておくと、跡形もなく溶けてしまうそうです。この強い酸性が、草津温泉の殺菌力の秘密と言われています。実験によると、湯内ではほとんどの細菌・雑菌が繁殖できず、消滅してしまうとのこと。温泉療法に優れた効力があるのも、この驚異の殺菌力によるのです。

知っている人にとっては、当たり前のことなのでしょうが、あの「日本近代医学の父」エルヴィン・フォン・ベルツ博士は、草津温泉の、難病に対する治癒力を高く評価しています。また、それを広く世界に紹介してもいます。地元の人々はさぞかし嬉しかったでしょうね。草津温泉の効能が、俗信のレベルを脱し、世界レベルの名医から太鼓判を押されたのですから。

博士は、1849年にドイツに生まれ、1876年、お雇い外国人として東京医学校(現在の東京大学医学部)の教師に招かれて来日しています。また、1881年、東海道御油宿(愛知県豊川市御油町)戸田屋のハナコと結婚。その数年前から、草津温泉を訪れるようになりました。

博士がはじめて草津を訪れたのは1878年だといわれていますが、1889年ころからはほとんど毎年のように足繁く通っています。博士は「草津には無比の温泉以外に、日本で最上の山の空気と、全く理想的な飲料水がある。もしこんな土地がヨーロッパにあったとしたら、カルロヴィ・ヴァリ(チェコにある温泉)よりも賑わうことだろう」と、草津温泉の恵まれた自然と良質の水などについて高く評価しています。実際、草津の水はとてもおいしいのです。

博士の草津温泉関連の学問的な業績を以下にまとめておきましょう。

・1880年(明治13年)、「日本鉱泉論」エルウィン・ベルツ著(中央衛生会訳)を発刊。 日本には多くの温泉があり療養に利用されているが、これを指導する機関がない。政府は温泉治療を指導すべきであると説いている。

・1890年(明治23年)、草津に約6000坪の土地と温泉を購入、温泉保養地づくりをめざす。

・1896年(明治29年)、草津の時間湯を研究した論文『熱水浴療論』が『ドイツ内科学書』に収蔵される。

博士は大変な健脚の人でもあり、噴火直後の草津白根山にも登頂したことがあります。その際の手記は現在でも貴重な火山学的資料になっているとのことです。

では、ベルツが推奨し、万病に効くという評判の草津の「時間湯」とはいったいどういうものなのでしょうか。以下は、「時間湯オフィシャルサイト」http://www.jikanyu.net/ からの紹介・引用です。

まず、神棚に参拝します。次に、お湯の温度を下げる「湯もみ」をします。次に、かぶり湯、三分間入浴、蒸しタオルの頭のせをします。そのほか詳細については「湯長」の指示に従います。おおむね、これを一日三回繰り返すことになります。

では以上のように「時間の湯」に正しく入湯して、一通りの湯治をするとどうなるのでしょうか。

1.たくさんの汗、ふけが出る

たった3分間の入湯なのに、お湯から出てしばらくすると汗が噴水のように、ふき出し、滝のように流れます。また、2日もすると、頭から驚くほどフケが出ます。新聞紙などを広げてかいてみてください。今までふけなど出なかった人でも、例外なく小魚のうろこのように紙面いっぱいになります。

2.汗・おしっこ・大便がにおってくる

人によって差はありますが、入湯後だいたい5日目頃から、汗・おしっこ・大便がひどく臭って来ます。とてもいやな臭いです。よく見ると、おしっこは白く濁り、大便は黒ずんできます。タオルにしみた汗の臭いは、温泉の臭いとは一味も二味も違い、動物の排泄物にも似て来ます。

3.軽いめまい・頭痛・微熱があらわれる

1週間くらい過ぎた頃から、体全体がだるく感じ、軽いめまいや微熱、激しい悪寒を発します。股間やわきのリンパ線がはれ、グリグリが出来るのもこの頃です。時には頭痛や腹痛・下痢を伴うこともあります。

4.解毒反応がはじまる

それと前後して、体の最も柔らかで日陰の部分、たとえば股間やわき、あるいは足指の間に湿疹が出来、だんだんただれてきます。ただれを見るようになりますと、痒く、時には痛みも伴いますが、不思議にお湯に入ると鎮まります。これをただれがお湯を呼ぶといいますが、その周期がだいたい4時間おきに来ますから、「時間の湯」とよばれるようになったのでしょう。体臭は強く臭うので、人はいやがります。

5.顔・手・足から脱皮する 解毒が始まって10日もたつと、今度は顔や手足の皮が次第にむけてきます。それは必ず先端部分と、古く、厚い部分から始まり次第に広がっていきます。座りだこ、ペンだこ、足のかかとや手の節の部分もすっぽり脱皮してそこから赤子の肌のようにピンク色のみずみずしい皮膚があらわれてきます。皮膚病の方は、スベスベしてすっかりきれいになるのもこの頃ですが、薬(過去に使ったステロイドや免疫抑制剤)が効いている部分が時期が10日くらい、遅く皮がむける様です。手足などお湯につけ過ぎると、爪の先がひどくアレ、あか切れのように割れて、出血し、それがまた大変に痛いのもこの頃です。

6.とても食事が美味しくなる

古い皮がむけ出す頃から、だんだんとお腹が空くようになり、宿であてがわれるものだけでは足らないようになります。昼食なども1人前では間に合わず、店をかえてつめ込むようになります。軽いものより重いもの、野菜よりも動物質のものを要求するようになります。

7.悪寒・微熱のくり返し よく眠れたと思うと不眠症になったり、風邪かなと思うような悪寒を感じ、あわてて着込むと汗びっしょりになるなど、悪寒と微熱をくり返し、体調がとても不安定になります。解毒の最盛期に入ったのですから心配することはありません。ただ、お腹が空かないようでしたら他にも原因がありますから、注意しなければなりません。

8.髪・ひげ・爪がグングン伸びはじめる

ただれと戦いつつ1ヶ月経過すると、おやっと気付くことがあります。髪やひげ、手足の爪がグングン伸び始めるのです。手・足の爪など2,3日前に切ったのにもうこんなにと、びっくりしますし、爪の三日月(白い部分)など日頃見えなかったのに、すっきりあらわれとても驚きます。

9.血圧が正常になる

血圧が高かった人は次第に下がり、反対に低かった人は上がってきます。

10.ただれがおさまり、体がしまる

入湯45日を過ぎる頃から初めての人にはとても理解できない不思議なことが起こってきます。湯に入ってできたただれが、湯に入りながら治りはじめるのです。それに、体重はむしろ増えているのに、体はぐんとひきしまり、顔・手・足・体全体の皮膚が見違えるようにつややかになってきます。その頃から長年の持病もはっきりとよくなったなあと思うようになります。75日頃になると、ただれもすっきり治り、来た時とは別人のようにあかぬけます。時間の湯ではこのことを「あがり」といいます。

長々と引用しました。いかがでしょうか。私は、自分が経験したわけではないのですが、これを読んで深く感動しました。なぜならここには、昔の日本人が、難病に追い詰められたとき、それから我が身を守るうえでの深い知恵がいぶし銀のようなものとして秘められているように感じたからです。文化人類学者でもあったベルツの心を深く動かしたものも、私が感じたものと別のものではなかったのではなかろうかと推察します。

あの俳人・小林一茶も、草津温泉ではないのですが、六〇歳のとき、知人に勧められた温泉療法によって、長年にわたって自分を悩ましてきた持病からの脱却がかなったのでした。そうして、蘇生感に深い悦びを感じながら阿弥陀様に「どうぞこれからは荒凡夫でいさせてください」と祈ったのでした。彼を救ったのは、気の遠くなるほどの長い時間をかけて風土に蓄積された良き慣習、文化だったのです。

私はいま五六歳です。今後、いまより体調が悪くなることがあっても良くなることはおそらくないでしょう。進退極まったとき、病院での薬付けの日々という近代的な環境に身を委ねるのか、それとも、日本人の深い知恵の薄暗がりに身を委ねるのか、しばし立ち止まって考えるときがきっとくるのでしょう。そういう伝統的対処法を実践してみようと考えるほどに、私は近代科学における悪しき意味での唯物論的な生命観に対して懐疑的ではあるのです。

〔追記〕いま私は、五八歳です。病院で見放された母の命を、漢方薬がつなぎとめてくれたという経験を経て、西洋医学の対処療法的アプローチへの懐疑が深まっております。実体験なので、いかんともしがたいものがあります。