ワールド工芸のプラシリーズの電動貨車を作ってみました。

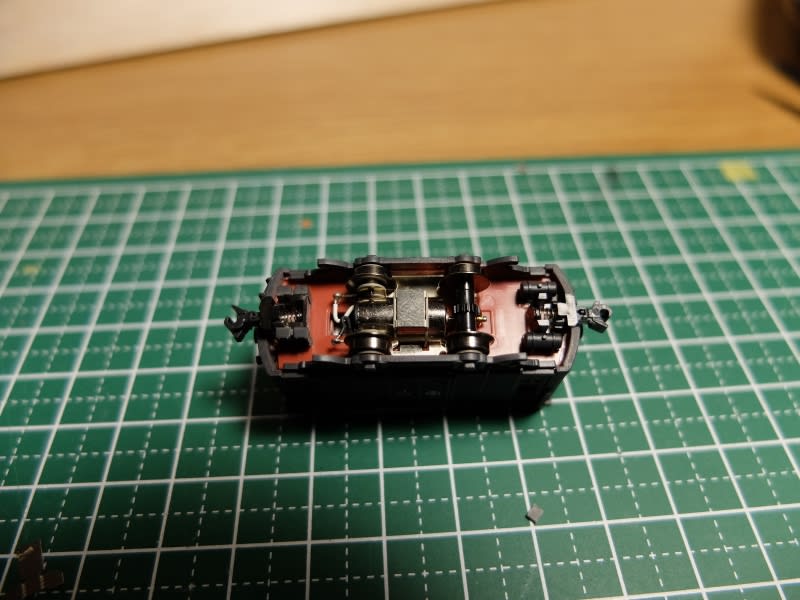

いつも通りのABS車体に組み立て済み動力の構成。

プロトタイプは土佐電の電動貨車1号のようです。

かなり個性的なスタイルをしています。

毎回素組みはつまらないと改造していますがw今回もかなり改造しました。

とりあえず豊橋デキを見てきたばかりでしたので、鉄コレ第2弾の貨車の側板を貼りつけて有蓋化。

両端を詰めるとちょうどのサイズになります。

車体の長さを変えると屋根など弄らねばならず、それでは全部作り直す方が早いwので寸法は変えません。

だがしかし!ちょっと小型すぎて使いにくそう…

ちょうど熊本電鉄の「モコ1」の写真を見てしまい、屋上に架線修理用の舞台が取り付けられました。

ちなみに熊電のモコ1は旅客用の2軸単車を工作車に改造したもので、サイズ以外は似ていません。

舞台に登るハシゴはKATOの旧客用の物を使います。

ヘッドライトはモコ1に倣ってオヘソに降ろしました。

天地寸法が大きすぎる前面窓が気になったので、上を1ミリ帯板で塞いでいます。

・・・これで大分イメチェンに成功(笑

屋根には中古で仕入れたモデモ江ノ電100の旧製品についているポールを装着。

シングルポールにしてはちょっと短い・・・けどマァこんなもんかな

前面幕板にはポールの紐が飛んで行かないように通しておく横棒?も忘れずに・・・

続けて塗装

塗装に困らないように屋上の舞台は最後まで固定しません。

車体は黒ベース、舞台はウッドデッキ風に茶色です。

レタリングをして艶消しを吹けばOK!

床下には適当に(見栄え重視)で鉄コレからタンクと抵抗器を移植しています。

ということで完成。前面窓にはワールドの鉄コレ用手ブレーキを取り付けました。

ナンバーはアルモデルの自由形インレタから「デカ1」としました。電動貨車です。一応w

本当は定番の保線道具?の竹梯子を装備したかったのですが、ちょっと長すぎたので保留としました。

斜めに取り付けたら面白いかも?

・・・開業時に用意された電動貨車だったが、あまり使用されず戦後は保線用に改造、といったところでしょうか?

実は、twitterでこんな風なコミカル?な車両(のいる風景)を描いている(いた)方々がいらっしゃいまして、絵を描ける人は羨ましいなぁと思いつつ仕上げた次第であります。

まぁ表現方法は個人の得手不得手があるからね。でも私は地面造らないとねw

と、ブログにまとめてみましたが、自由形なので何の参考にもならないカモ…と思いつつ終わります。

妄想に付き合っていただいてありがとうございました(汗