さて、今年もおしまい

また一年が過ぎて行きます

個人的な事を言ってしまえば今年は頑張らなかったなぁと(爆

来年はちゃんと目標を立てて過ごそう!と思います・・・汗

さて先週は模型イベントが複数あり、ワタシはソニックシティと東京芸術劇場へ

大宮のイベントでは京成青電のキット、ペーパーキットやジャンク品などを入手。

知り合いと合流してそのまま池袋へ。

池袋で蒸気機関車が走りました!

なんだか変なカタチですがSLです。正直よく持ってきたものです(笑

会場に入る前に模型仲間と昼食。

フォロワーさんの木造客車。

作りが丁寧な上に質感も良く出ています。ブドウ1号には標記が映えますね。

・・・ワタシも作っているんですが少しでも真似できるかな(汗

いよいよそそくさと入場。

思ったより広いし盛況で驚きました。

展示内容が事前によく分からなかったので尚更ですw

大きなエンドレスから繊細なセクションまで、鉄道模型の世界が俯瞰できるような展示になっていました。

この車庫が実見出来たのはよかった。

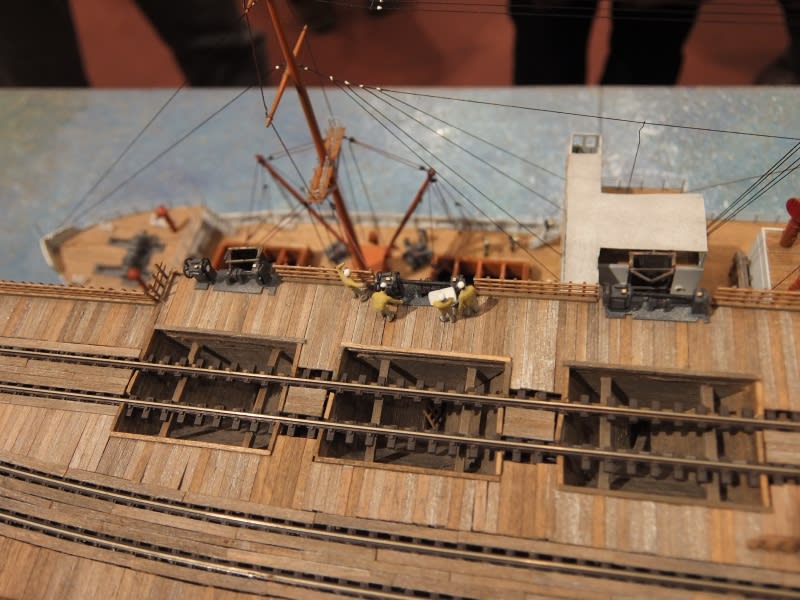

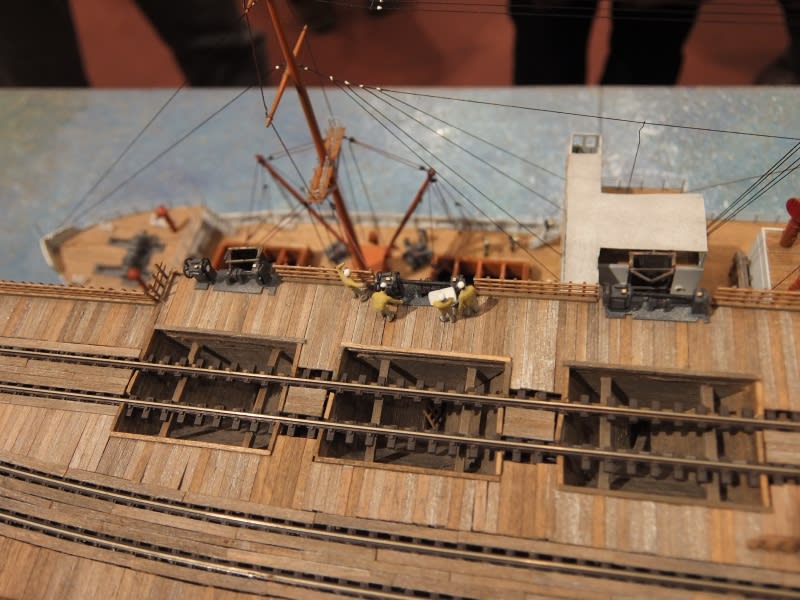

川越鉄道の大桟橋上では荷役作業員がなにやら紙面を広げています。

地球儀のようなジオラマ。マグネットで車両は落ちずに走行しています。

このように発想は自由でありたいよね。

Oナローのティンバートレッスル

最近加入させていただいたクラブの先輩の作品。

「とりあえずセクションでも作ってみては?」

と言われても・・・来年は何か作りたいとは思います(笑)

今年も当ブログをご覧いただきありがとうございました。

それではみなさん良いお年を!

また一年が過ぎて行きます

個人的な事を言ってしまえば今年は頑張らなかったなぁと(爆

来年はちゃんと目標を立てて過ごそう!と思います・・・汗

さて先週は模型イベントが複数あり、ワタシはソニックシティと東京芸術劇場へ

大宮のイベントでは京成青電のキット、ペーパーキットやジャンク品などを入手。

知り合いと合流してそのまま池袋へ。

池袋で蒸気機関車が走りました!

なんだか変なカタチですがSLです。正直よく持ってきたものです(笑

会場に入る前に模型仲間と昼食。

フォロワーさんの木造客車。

作りが丁寧な上に質感も良く出ています。ブドウ1号には標記が映えますね。

・・・ワタシも作っているんですが少しでも真似できるかな(汗

いよいよそそくさと入場。

思ったより広いし盛況で驚きました。

展示内容が事前によく分からなかったので尚更ですw

大きなエンドレスから繊細なセクションまで、鉄道模型の世界が俯瞰できるような展示になっていました。

この車庫が実見出来たのはよかった。

川越鉄道の大桟橋上では荷役作業員がなにやら紙面を広げています。

地球儀のようなジオラマ。マグネットで車両は落ちずに走行しています。

このように発想は自由でありたいよね。

Oナローのティンバートレッスル

最近加入させていただいたクラブの先輩の作品。

「とりあえずセクションでも作ってみては?」

と言われても・・・来年は何か作りたいとは思います(笑)

今年も当ブログをご覧いただきありがとうございました。

それではみなさん良いお年を!