前述のごとく、2022.12.29(木)はまず、地下鉄「護国寺駅」近くの「護国寺」に行き、その後は「雑司が谷七福神」をまわりました。

まずは、「吉祥天」がまつられている「清立鬼子母神」(東京都文京区目白台2-14-9)です。

拝殿に向かって前左に「吉祥天」の石像があります。

ここには「雑司が谷七福神」のパンフレットがあり、また、この七福神にはスタンプがあるので、パンフレットの表紙のスタンプを押すこととします。

ここより、「弦巻通り」を進み、

「毘沙門天」がまつられている「清立院」(東京都豊島区南池袋4-25-6)に行きますが、途中にあった形の良い民家が無くなっていることに気がつきました。全く残念です。小さな公園を過ぎて、右折して30m程進むと「清立院」です。

残念ながら前の引き戸に鍵がかかっていて、毘沙門天像をまともに撮影できませんでした。

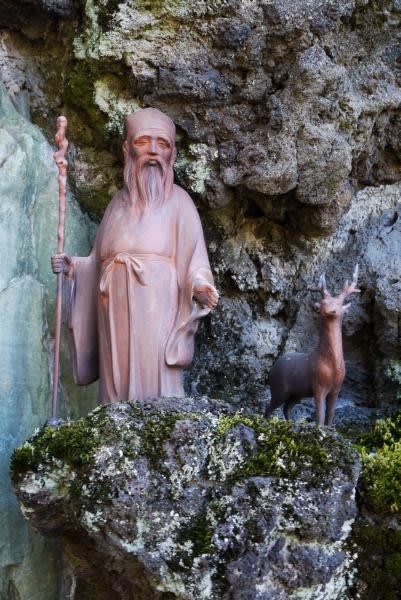

本堂のそばに「十一面観音」が安置されていました。

「弦巻通り」を進むと、都電荒川線の線路を渡ると、「恵比寿」をまつった「大鳥神社」(豊島区豊島区雑司が谷3-20-14)です。

道路に面した鳥居をくぐると、狛犬がいます。

2つ目の鳥居があり、

茅の輪をくぐると、

また、角がある狛犬がおり、

その奥が拝殿です拝殿に向かって前右に「恵比寿」の石像があります。

matsumo(http://matsumo.seesaa.net)

まずは、「吉祥天」がまつられている「清立鬼子母神」(東京都文京区目白台2-14-9)です。

拝殿に向かって前左に「吉祥天」の石像があります。

ここには「雑司が谷七福神」のパンフレットがあり、また、この七福神にはスタンプがあるので、パンフレットの表紙のスタンプを押すこととします。

ここより、「弦巻通り」を進み、

「毘沙門天」がまつられている「清立院」(東京都豊島区南池袋4-25-6)に行きますが、途中にあった形の良い民家が無くなっていることに気がつきました。全く残念です。小さな公園を過ぎて、右折して30m程進むと「清立院」です。

残念ながら前の引き戸に鍵がかかっていて、毘沙門天像をまともに撮影できませんでした。

本堂のそばに「十一面観音」が安置されていました。

「弦巻通り」を進むと、都電荒川線の線路を渡ると、「恵比寿」をまつった「大鳥神社」(豊島区豊島区雑司が谷3-20-14)です。

道路に面した鳥居をくぐると、狛犬がいます。

2つ目の鳥居があり、

茅の輪をくぐると、

また、角がある狛犬がおり、

その奥が拝殿です拝殿に向かって前右に「恵比寿」の石像があります。

matsumo(http://matsumo.seesaa.net)