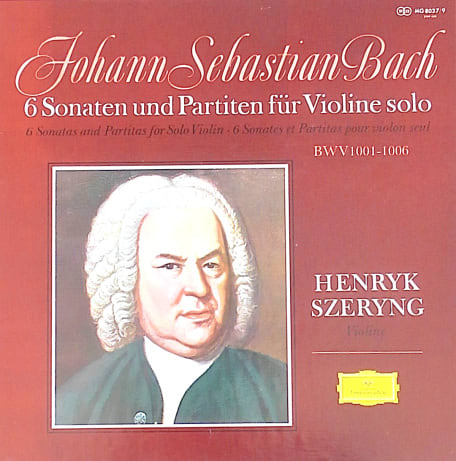

バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001~1006

ソナタ 第1番~第3番

パルティータ 第1番~第3番

ヴァイオリン:ヘンリック・シェリング

録音:1967年7月8日~20日、スイス、Vevey劇場

発売:1975年8月1日

LP:ポリドール(ドイツグラモフォン) MG 8037~9

これは、名ヴァイオリニストであったヘンリック・シェリング(1918年―1988年)が遺したバッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータのLPレコードである。同曲の録音のベスト盤のリストの中で、今でも1位か2位を占める名録音盤なのである。そもそもバッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータとは、いかなる曲なのであろうか。当時、バッハは、ワイマール宮廷の楽長に就任することを望んでいたが、残念ながらその願いは受け入れられず、それどころか領主の身内争いに巻き込まれる羽目に陥ってしまった。そこでバッハは新天地を求めてワイマールを去ることを決意する。その新天地とは、ワイマールの北に位置するケーテンである。領主は若いレーオポルト侯で、バッハは、ここで二代目の宮廷楽長の職を得る。レーオポルト侯自ら演奏にも堪能な音楽好きであった。ここでのバッハの仕事は、17人からなるオーケストラの指揮を執ること。そして、このケーテン時代に作曲されたのが、「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」である。それまでバッハの作曲のベースにあったのはオルガンであった。対位法を駆使して多声的に曲想を展開するバッハにとって、オルガンは理想的な楽器であった。ところが、ケーテンでの楽長の主な役割は、ヴァイオリンやチェロなどが主役を演じるオーケストラの指揮者である。ヴァイオリンやチェロは、原則的に一つの音しか出せない楽器なのである。つまり、ヴァイオリンやチェロは、和声的な表現には向かない。この矛盾を解決させるため、バッハは、弦楽器奏者にアルペジオを弾かせ、聴く者の想像力の中で和声的に響かせるということを思いついた。そして作曲されたのが「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」であったのだ。ただし、優れた作曲技法を駆使した、これらの2曲の真価が発揮されるのは、演奏する側の卓越した技術があって初めて可能となる話なのである。そのため、この「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」の演奏者にはヴァイオリンの名手が欠かせない要件となる。その意味で、このLPレコードで演奏しているヘンリック・シェリングほど、この曲の奏者に相応しいヴァイオリニストはいない。このLPレコードでのシェリングの演奏は、極めて求心的であると同時に、ヴァイオリンの持つ美しい音色を全面的に押し出しており、全6曲を一気に弾き抜ける。テンポは中庸を得たもので、リスナーは落ち着いて聴き通すことができる。そのバランスの良い演奏には、誰もが脱帽せざるを得ない。(LPC)