ドヴォルザーク:交響曲第8番「イギリス」

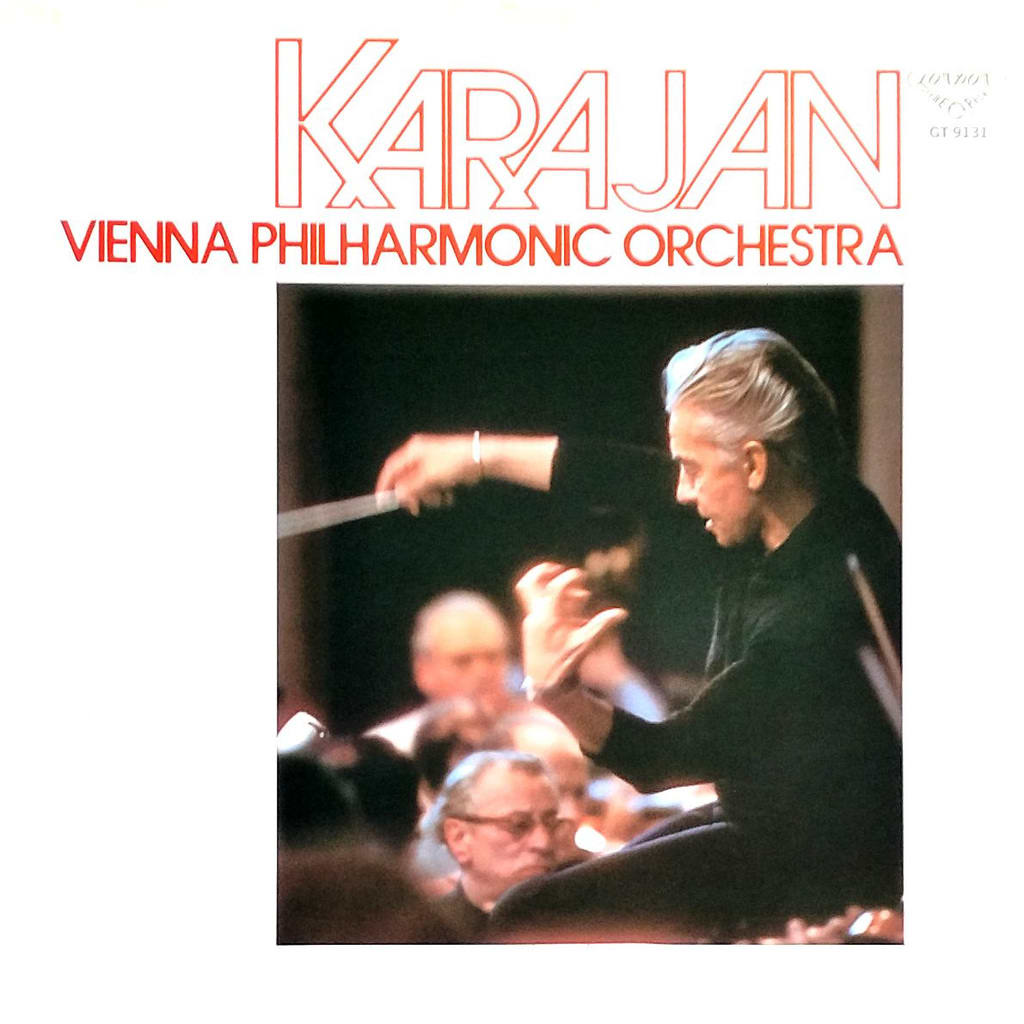

指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

管弦楽:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

発売:1977年

LP:キングレコード GT 9131

ドヴォルザークは、有名な交響曲第9番「新世界から」を書く4年前に、着手から僅か3カ月で完成させたのが、今回のLPレコードの交響曲第8番「イギリス」である。ドヴォルザークの研究家として名高い評論家のショウレック氏は、その著書「ドヴォルザークの生涯と作品」の中で「この曲は、男性的表現を持ち、直接にボヘミアの自然とチェコの民族から発生したものであるかのように素直に表現されている。彼の生命力と芸術的な円熟のみならず、彼の人格的および国民的特性の円熟を確証する最も典型的な作品である」と高く評価している。全9曲あるドヴォルザークの交響曲の中でも最もスラブ色濃い作品であり、特に第3楽章の哀愁を秘めたメロディーを一度でも聴けば、誰もがこの曲に愛着を持つようになること請け合いだ。全体は、古典的な交響曲の様式を踏襲しながらも、各楽章とも自由な形式によって書かれていることが、人気の秘密なのかもしれない。そして、全体に自然との触れ合いが感じられ、それが詩的な処理がされているため、素直に曲に入っていけるが嬉しい。ところでこの交響曲には「イギリス」という副題が付けられているので、何か英国と関わりの基に作曲されたたかのように感じられるが、実は、この曲の総譜が1892年にロンドンの出版社ノヴェロ社から出版されたから、というのが正解らしい。もしそうだとしたら、これからでも遅くないから、「ボヘミア」とでも副題を変更したらどうであろう。これならこの曲の持つイメージにぴたりと合う副題になると思うのだが・・・。このLPレコードで演奏しているのがヘルベルト・フォン・カラヤン(1908年―1989年)指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団である。ここでのカラヤンの指揮ぶりは、その特徴である一糸乱れぬ端正な構成能力を遺憾なく見せつける。この曲は、古典的な性格に加えて、豊かな自然を思わせる豊饒さを備えた曲であるが、これらがカラヤンの本来持つ特性にうまく溶けあい、数あるこの曲の録音の中でも、名録音の一つに数えられるほどの仕上がりを見せている。そして、何と言ってもウィーン・フィルの伸びやかでピュアな響きがなんとも心地良い。これに加え、LPレコードが本来持つ音質の柔らかさが加味され、あたかも目の前に豊かな自然が浮かび上がって来るような錯覚にすら捉われてしまう。(LPC)