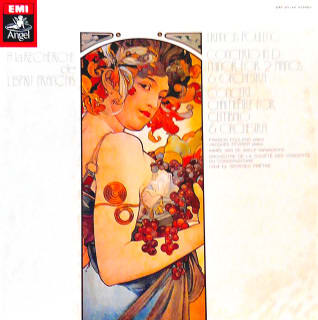

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番

練習曲集「音の絵」Op.39より第1、2、5番

ピアノ:ウラジーミル・アシュケナージ

指揮:キリル・コンドラシン

管弦楽:モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団

発売:1975年

LP:GT 9048

LP:キングレコード

ラフマニノフの父母は、ともに裕福なロシア貴族の家系の出身であったようだが、ラフマニノフが生まれた頃には、一家はかなり没落していたようだ。ところが、9歳の時、ついに一家は破産してしまう。しかし、ラフマニノフだけは音楽の才能を認められ、奨学金を得てペテルブルク音楽院で学ぶことができた。その後、モスクワ音楽院に転入しピアノを学び、1891年にスクリャービンとともに金メダルを分け合って卒業したほどその才能を発揮した。同年ピアノ協奏曲第1番が完成している。1895年に交響曲第1番を完成させたが、この曲の初演時の不評がもとで神経衰弱となり、以後作曲を中止せざるを得ない状況にまで陥ってしまった。しかし、精神科医ニコライ・ダーリの治療を受けることで、再び創作への意欲を回復させ、1901年に完成したのが、今回のLPレコードのピアノ協奏曲第2番である。ところがその後十月革命が起こったロシアを嫌い、1917年12月、ラフマニノフは家族とともにロシアを後にし、スカンディナヴィア諸国への演奏旅行に出かけてしまう。この時には、日本に立ち寄り、演奏会も開いている。その後、ラフマニノフそのままニ度とロシアには戻ることはなかった。このLPレコードは、ピアノ協奏曲の名曲中の名曲であるラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番を、わが国でもお馴染みのウラジーミル・アシュケナージ(1937年生まれ)がピアノ独奏、そして旧ソ連の名指揮者キリル・コンドラシン(1914年―1981年)指揮モスクワ・フィルが伴奏をするという、ロシアを代表する演奏家たちによるこの録音であることが、他の録音とは一線を画している。この録音のアシュケナージのピアノ演奏は、肩の力を抜いて、何処か故郷ロシアを思い描くように、ゆっくりとしたテンポで弾き進む。過剰な演出は、少しもないのに何か物悲しく、切々とした演奏内容がリスナーの胸を強く打つ。ここでの演奏は、他の演奏家によるラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番の次元とは、全く違って聴こえる。劇的な要素を極力排除し、繊細さと静寂さが前面に顔を覗かせる。極論すると、我々がいつも聴いているこの曲とは別の曲ようにも聴こえるのだ。ここまで聴いてきて、ようやくこの演奏の真意が伝わって来た。「この曲は、一般に考えられているような、きらびやかな外向的な曲ではなく、精神性の高い内向的な曲なのだ」と主張しているようでもある。特に第2楽章などを聴くと、この思いを強く感じる。練習曲集「音の絵」からの3曲の演奏は、ラフマニノフに対するアシュケナージの思いがこもった名演。(LPC)