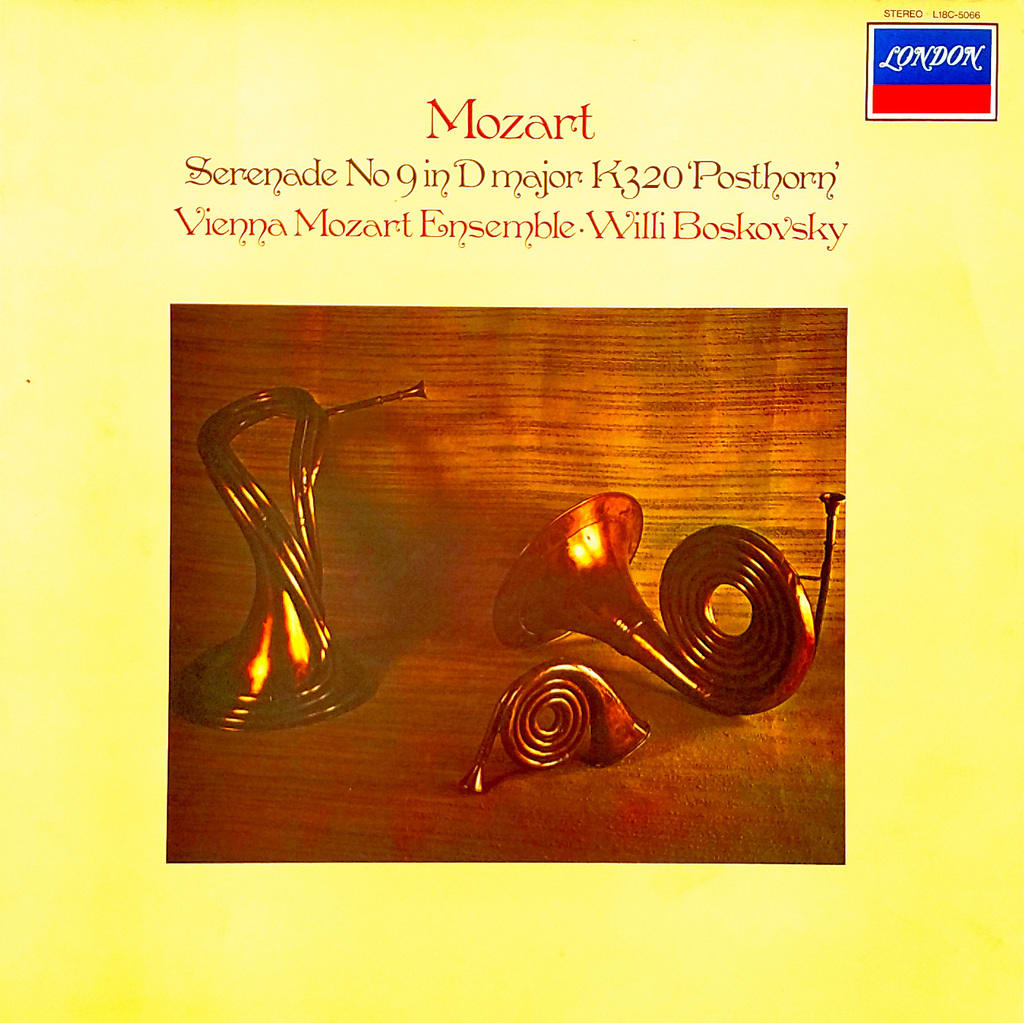

モーツァルト:セレナード第9番「ポストホルン」

指揮:ウィリー・ボスコフスキー

管弦楽:ウィーン・モーツァルト合奏団

ポストホルン:アドルフ・ホラー

発売:1973年

LP:ロンドンレコード L18C5066

このLPレコードは、モーツァルト:セレナード第9番「ポストホルン」。この曲は、いろいろな意味で、リスナーの注目を集める曲である。その中の一つが、モーツァルトがポストホルンをどうしてセレナードに採り入れたのかということだ。ポストホルンとは、郵便馬車のラッパのことを指す。通常なら音楽の楽器には到底使われることのないはずである。そこで、推理されたのは、当時、ラッパ吹きの名人が居て、モーツァルトが、この名人に一度ポストホルンを吹かしてみたらどう吹きこなすか、聴いてみたいという、モーツァルト一流の茶目っ気から採用したという説。もう一つは、この頃モーツァルトは、大司教との折り合いが悪くなっており、ザルツブルクを去りたいという自分の思いを伝えようとして、当時唯一の交通機関であった馬車を象徴するポストホルンを採用したという説だ。また、第5楽章がニ短調であることに象徴されるように、どことなく全体的に憂愁の感情が打ち出され、華やかなセレナードからすると違和感が残る。これにも、モーツァルトはザルツブルクを去って行く知人への思いを託したからである、という説もある。しかし、いずれも真相は闇の中ということで未だ持って解明には至っていない。いずれにせよ、このセレナードは、マンハイムとパリへの旅行でモーツァルトが得た経験が巧みに取り入れられている名曲として人気のあることだけは確かで、今でもコンサートでよく演奏される。このLPレコードでは、ウィーン生まれ、ウィーン育ちの生粋のウィーン子であるウィリー・ボスコフスキーの指揮の下、ウィーン・モーツァルト合奏団が名演奏を繰り広げている。ウィリー・ボスコフスキー(1909年―1991年)は、ウィーン・フィルのコンサートマスターを務めたかたわら、指揮活動も行ったことで知られる。ウィーン国立音楽アカデミーに9歳で入学、「フリッツ・クライスラー賞」を受賞。学生時代から各地でソロ活動を行う。卒業後は、1932年ウィーン国立歌劇場管弦楽団に入団。翌年にはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団に入団。ヴァイオリニストとしての奏法は、ウィーン流派として、当時彼の右に出るものはないと言われるほど完璧なものであった。このLPレコードでは、ヴァイオリニストとしてではなく、指揮者の立場でウィーン流派としての真髄を聴かせてくれている。ここでの演奏内容の何と雅であることか。“古き良き時代”という言葉が、思わず頭をよぎる名録音だ。(LPC)