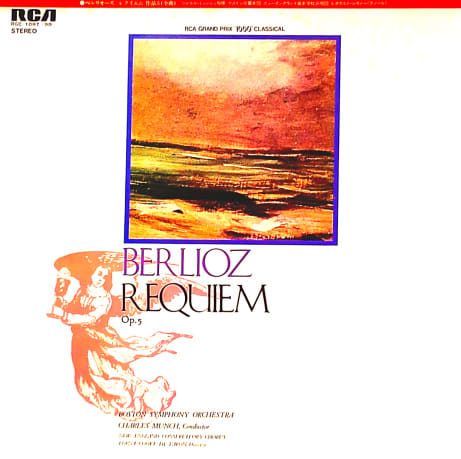

ベルリオーズ:レクイエム

永遠の安息を与えたまえ、主よ憐みたまえ

怒りの日

妙なるラッパの響き

哀れなるわれ

みいつの大王

われをたずねんと

涙ながらの日よ

奉献誦―主、イエス・キリスト

讃美のいけにえ

聖なるかな

神の子羊

指揮:シャルル・ミュンシュ

管弦楽:ボストン交響楽団

テノール:レオポルド・シモノー

合唱指揮:ローナ・クック・デ・ヴァロン

合唱:ニューイングランド音楽学校合唱団

発売:1973年

LP:RVC(RCA) RGC-1097~1098

ベルリオーズは、「最後に1曲だけ手元に残すとすればどの曲?」と質問を受けたとき、即座に「レクイエム」と答えたそうである。それだけベルリオーズにとって思い入れが深い曲なわけである。時の政府が作曲家に4000フランの賞金を出し、ミサまたはオラトリオを作曲させるという施策を打ち出し、白羽の矢が立ったのがベルリオーズであった。1837年3月に正式な依頼があり、完成したのが同年6月なので、ベルリオーズは4か月という短時間でこの大曲を完成させたことになる。ベルリオーズが最初に考えた編成は、次のような大規模のものだったようだ。合唱310人、テノール1人、ヴァイオリン50人、ヴィオラ20人、チェロ20人、コントラバス18人・・・で、事情が許せば合唱団は2~3倍に増やし、それに見合ってオーケストラも増やすという途方もない計画だったようだ。このため、このレクイエムは「システィンの壁画を描いたミケランジェロに匹敵する」とさえ評された。この曲は、レクイエム(死者のためのミサ曲)であるので宗教曲であるのには間違いないのであるが、例えば、バッハのロ短調ミサのような宗教曲そのものというより、何かフォーレのレクイエムのような、ロマンの香りがそこはかとなく漂い、聴きやすい宗教曲仕上がっている。このLPレコードで指揮をしているシャルル・ミュンシュ(1891年―1968年)は、当時ドイツ領であったアルザス・ストラスブールの出身で、のちフランスに帰化した名指揮者。1926年ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の奏者となり、1932年まで楽長のフルトヴェングラーやワルターの下でコンサートマスターを務める。1929年パリで指揮者としてデビュー。1937年~1946年パリ音楽院管弦楽団の指揮者、1949年~1962年ボストン交響楽団の常任指揮者を務める。1967年パリ管弦楽団が設立された際には初代の音楽監督に就任したが、翌年同団とともに演奏旅行中、アメリカのリッチモンドで急逝した。テノールのレオポルド・シモノー(1918年―2006年)は、カナダ出身。ミラノ・スカラ座、ウィーン国立歌劇場、メトロポリタン劇場、ローマ国立歌劇場などで世界的に活躍し、特に同時代を代表するモーツァルト歌手として名声を博した。このLPレコードでのシャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団の演奏は、この大曲の持つスケール感を存分に表現すると同時に、美しい表情も盛り込み、聴くものを魅了する。特にボストン交響楽団の管楽器群の迫力には圧倒される。この曲を代表する名盤。(LPC)