今回は国立大学事務職員の初任給がどう算出されるかについてのエントリーです。「国立大学事務職員の」と銘打っている以上、あくまで国立大学事務職員を中心に扱いますが、内容はほぼ全て国家公務員の初任給計算と同じです。国立大学事務職員や国家公務員Ⅱ種の中途採用を受験される方、あるいは公務員の初任給に関心がある方の参考になれば幸いです。

総論的なものを説明したあとに各論的なもの、つまりケース毎の実際の計算例を示そうかと思っていますが、調べる資料やら勉強しなくてはいけないことがとんでもない量なので途中で諦めるかもしれません。どうか寛大な心で読んでください。

■初任給計算のイメージについて

国立大学事務職員や国家公務員の初任給はその計算方法が極めて厳密に定められています。そしてただ規程が細かいだけならまだしも、これが人事院規則や給実甲、さらには給実乙という滅多にお目にかからない通知にも影響を受けていて、はっきり言って給与決定の事務に関与したことがない人間にはさっぱり訳の分からない事務処理になっています。今回のエントリーで紹介する内容も、あくまで人事院規則9-8や給実甲第326号を中心とした大雑把なものであることを念頭においてください。

そんな初任給決定ですが、このエントリーではイメージを捉えやすくするために、初任給決定をまず「(狭義の)初任給」「修学年数調整」「経験年数調整」という3つのパーツに分けて説明していきます。

(「(狭義の)初任給」について)

「(狭義の)初任給」とは調整らしい調整をせずとも与えられる、初任給計算においてスタート地点となる級号俸のことを指します。これを建築に例えるなら住宅の基礎工事部分とか土台に該当するものであって、この上に「修学年数調整」や「経験年数調整」の処理によって計算された号俸を設置していくことになります。

国立大学事務職員の場合は「(狭義の)初任給」をそのまま「1級25号俸」に置き換えることが可能であり、極端な話、「「1級25号俸」にどれくらいの号俸を加えたり減じたりするかの事務処理」が「国立大学事職員の初任給計算」とすら言えます。

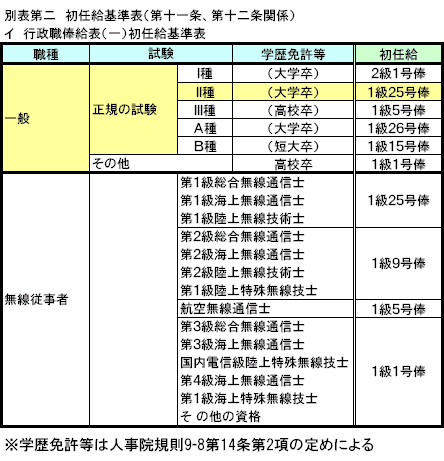

ではこの「1級25号俸」という数字はどこから出てきた数字なのか。これについては人事院規則9-8の別表第二に根拠があります。下の図をご覧ください。

これは初任給基準表と呼ばれるもので、国家公務員の「(狭義の)初任給」はこの表の試験区分に応じて決定されます。 国立大学事務職員は「国家公務員Ⅱ種採用者」と同等に扱われるため、色づけをした部分を「準用」して、その「(狭義の)初任給」が「1級25号俸」となっている訳です。

また、この表が「試験区分」に応じて「(狭義の)初任給」を定めていることからも分かるとおり、「(狭義の)初任給」とは「試験に合格したことに対して与えられるもの」と捉えることも可能です。つまりこの表のみでは、大卒だろうと院卒だろうと、あるいは民間企業に勤めた経験があろうと無かろうと、採用試験を合格した者には一律に「1級25号俸」が与えられることになります。一見平等なようですが、大学院や民間企業で経験を積んだ人間が学部卒業者の新卒と同じ給与からしか働き始められない、というのはあまりに支障があるため、この「(狭義の)初任給」に加えて「学歴」や「職歴」、言い換えると「修学年数」や「経験年数」に応じてさらなる調整が必要となってきます。これらが次に行われる「修学年数調整」や「経験年数調整」です。

(「修学年数調整」について)

土台となる「1級25号俸」に「学歴」に応じた調整を行うのが「修学年数調整」です。再び上の初任給基準表をご覧ください。

「試験」の他に「学歴免許等」という項目があり、試験区分が「Ⅱ種」、つまり国立大学事務職員の部分はこれが「大学卒」となっています(正確には人事院規則9-8のこの表にはこのような文言は入っていません。しかし、注意書きにもあるとおり、第14条第2項にこの項目に入れるべき文言の定めがあり、この表のように読むことができるのです)。これは「1級25号俸」という「(狭義の)初任給」が、最終学歴「大学卒(4年制大学卒業)」の者を想定しているという意味です。そのため、最終学歴「大学卒」の者はこの「(狭義の)初任給」の後に「修学年数調整」を行う必要はありませんが、その他の者はその最終学歴に応じて「修学年数調整」を行う必要が出てきます。下の図をご覧ください。

これは人事院規則9-8から最終学歴「大学卒」の場合の「修学年数調整」を抜粋し、加える号俸数を付け加えたものです。

「年数」の部分は極めてシンプルで、最終学歴を正規の年数で終えた場合の、4年制大学卒業者との在学期間の差を列挙しています。「号俸」はその在学期間の差の年数に「4号俸」を掛けたもので、この号俸数が「修学年数調整」によって「1級25号俸」に加えられこととなります。なぜ「1年=4号俸」かと言うと、既に採用されている職員の昇給が「1年」毎に「4号俸」だからです。「1年=4号俸」のルールは「経験年数調整」でも出てきますし、国家公務員の俸給における基本的なルールとすら言えるので、知らなかった方はぜひ覚えておいて下さい。

「修学年数調整」はルール自体は極めて簡素で分かりやすいかと思います。しかしここで気をつけていただきたいのは、「在学期間=修学年数調整」では無いという点です。つまり「修学年数調整」で処理しない「在学期間」が存在するのです。このあたりについては「経験年数調整」で説明します。また、「下位区分適用」というやや例外的な処理もあるので、それについても改めて後述する予定です。とにかく「修学年数調整」に少々の例外的な処理がありうることを頭の片隅に置いておいてください。

(「経験年数調整」について)

「経験年数調整」も「修学年数調整」と同じく、土台となる「1級25号俸」に「職歴」に応じた調整を行うものです。

この「経験年数調整」に関しては、他の二つよりも詳しい説明が必要となるため、一旦ここで説明を区切って次章から説明をすることといたします。

とりあえず現時点において、国立大学事務職員の初任給の決定は「(狭義の)初任給」「修学年数調整」「経験年数調整」の3つのステップから処理され、「1級25号俸」という数字に「学歴」と「職歴」に応じた号俸が加算(場合によっては減算)される、ということを整理してください。

<総論2へ進む>

| Trackback ( 0 )

|

|

質問なのですが、採用予定者の研修会というのは、出ないとまずいものなのでしょうか?

ですので出たくないなら出なくて良いのですが、問題はそんなことでは無いと思います。

悪いことは言いません。出ておくの無難です。最初くらいは義理でもいいから出ておく方が良いです。同期との顔合わせと思えば出ておいて損はないはずです。大学側だって出てほしいから企画したはずです。お願いだから出てやってください。

悩んでいたのですが出席しようと思います。

現役の職員の方に言っていただけるとすごく説得力があり決意できました。

sontouと申します。

たまに拝見させて頂いております。いつも詳細なレポートを掲載されておりますので、本当に感心しきりです。私の知る限り国立大学職員の方々は文章力も含めて「底力があるなぁ」という感想をいつも持ちます。

私も拙文ですが、ブログを書いています。リンクさせて頂きましたので、ご挨拶を兼ねてお知らせさせて頂きました。

ふと疑問に思ったのですが、専門学校卒の方で大学職員になった人は、大卒の初任給からー16号俸という理解でよろしいでしょうか?

いつもこちらにて大学の就業規則以上の知識を吸収させて頂いています。

私は旧帝大職員です。今年の4月に非常勤より正職員となりました。

以前こちらのどのエントリーだったかは失念しましたが、中途採用の初任給についてコメント欄にて書かれていた事に補足をつけさせて頂きたいと思います。

中途採用の給与に関して以前勤めていた勤務年数および職種に応じて号棒が上がりますというような事をどなたかが書かれていたかと思いますが、私の勤める大学に関しては一律でした。

私は今までの勤務先の総勤務年数は8年弱程あったのですが、自分が想定していた号棒には届いていませんでした。

同じく中途採用試験に合格した同期の友人は10年以上の民間企業での経験があったのですが、私と同じ給与基準でした。

大学によって色々と独自の基準があるようです。

今回のエントリーの趣旨とは違うコメントと長文失礼しました。

今後も色々な情報楽しみにしています!

一つ質問させてください。

職歴加算をする際にアルバイトの職歴がある場合には

労働時間に関わりなく25/100の加算がされるのでしょうか?

同じバイトでも週5で40時間働く場合と週1とではだいぶ違うと思うのですが・・・

お答えいただければ幸いです。

私も、この件の関連は20年以上も前の国家公務員時代に給与法で、ちら見したくらいなので、詳しいことは知らないですが、それによるとアルバイトは職歴には入らなかったと思います。また、”NEU!”さんのコメント(3年以上前なので、もう疑問は解消されているかもしれませんが、)、に関しても、一緒に言いますと、少なくとも公務員時代は、在学期間や「採用された職務に類似した職務の職歴」があった場合、その期間の”最高”何十パーセントが、職歴として加算されるということだったと記憶していますから、採用側(大学)の判断で、最高が80%のところを40%にしたり、極端な場合は、そういう場合でも0%にできるということだったと思います。また、初めから職歴として加算されないことが決められている職歴の場合もあります。(逆に100%というのもありますが。)

ただ私は、法人化後の給与規則の、その部分は、まだ読んだことがないし、おそらく大学によっても多少違うと思いますので、事務の担当者に教えてもらうか、規則を調べることをお勧めします。

それと、別のエントリーでも書いたことがあるのですが、地区一帯で行われている国立大学の採用試験ではなく、大学独自で行っている職員の採用の場合は、多くの大学が、どんな職歴が何年あろうと、「初任給の頭打ち。」(ある級号以上にはならない1-33くらい(?))をしていることが多いと聞きます。

あくまでも参考に。

※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。