既に飾山笠も人形飾りば終え公開ば待つばかり。

舁き山も、すでに八文字掛けば終えこの週末は棒締めばする流も多かでしょう。

大黒流は3日の朝、山小屋さぃ行ったら「棒締」見られますバイ。

おいしゃんなそん頃は土居流の「八文字掛け」の予定です。

さて今回は普段あんまり見られん山台作りの解説です。

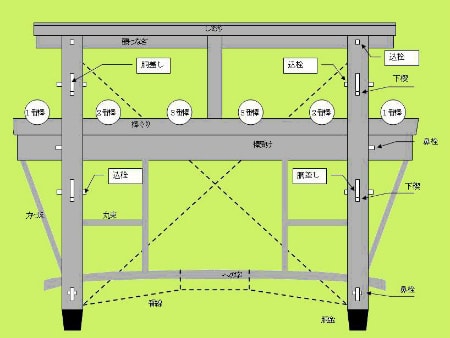

これは山台の構造と各部名称。

※クリックで大きゅう表示されます。

山笠の台(山台)は釘ば1本も使わんで木材ば組んで藁縄、込栓、鼻栓やらで固定し

各部位はショックアブソーバーの役割も兼ねており、山笠がつまずいてかしいだ時も

その衝撃ば和らげるごとなっとります。

※これはすでに棒締めされた今年の「千代流」

山に掛けられた勢い水は「八文字」ば伝い山脚に流れ胴金と地面との摩擦熱ば軽減します。

勢い水が無かと胴金のすり減りも早くなります。

て言うて「八文字」にじゃんじゃん水掛けたらなりません。

当番町、受取、水当番その辺気つけとってください。

棒締めロープは水掛けたらどんどん締まりますばってんが

八文字縄は水掛ければ掛けるほど早よ腐って緩んで来ますけんね。

ばってんが周到に緩んだときにまた締め上げられるごと「男締」が用意されとります。

図の通り「への字」は湾曲した木材ば使用し、山の表で舁き手がころんで

巻きこまれても怪我が少なかごとした設計になっとります。

舁き手の皆さん、もし転んだ時は無理に起き上がらんで地べたに

手足ば伸ばしとったら山は体の上ば通って行きます。

そのあと、見送り、後押しに踏みつ掛けられるとは覚悟しかないけません。

ていうよりまず山につくときは絶対舁き棒に手かけてころばんこと!

はいっこれは舁き棒誕生の瞬間、ろくろで削り上げられた舁き棒。

先端の部分は切り落とされここに「鼻冠」が付き鼻取り縄が付きます。

棒一本でも、先の方(棒鼻)に背の高か人、棒の根元の方(台下)に背の低か人が

つけるごと工夫されとります。太ければ重くなります。

また、棒の前後の出し入れで棒の高さの調整ができるごとなっとります。

前に出せば、棒ぐリにあたる部分の系が太くなり棒の先は高くなる原理です。

大黒流はここの部分、12カ町の取締の協議で決められます。

これは新調したばかりの台足です。ここに胴金(どうがね)がはまります。

これは前述の「への字」曲がっとるとのわかりましょう?

番線で四方の強化します。仮に番線巻いて、八文字掛けし棒締めした後絞り上げます。

山台組んで小縄で装飾する前に竹ひごで補強します。これは方杖(ほうづえ)の部分

棒受けに一番棒締め上げたときの負荷ば軽減します。

絶対、この部分ばつかんで押したりせんごと。

小縄で装飾が終わったところ。

最後に「引き上げ縄」取り付けします。

昔、地べたがコンクリや無かった頃のなごりです。

承天寺の清道が砂地やったころは「イボリ込んだ」山台ば持ち上げよりました。

大黒流、ここからは「取締」の出番です。12カ町の取締が棒締めして

試し舁きして締まり具合ば確かめます。

取締、あとはしっかり締めてつかあさい!

山台のことはこちら(八文字組日記)もご参考に・・・