7月8日は、大阪北浜にある老舗料亭「花外楼」へ。

津端道彦 蹴鞠

玄関を上がった所には「天神祭のお迎え人形」が飾られています。

「花外楼」の所蔵ではなく、大阪天満宮から貸与されているそうです。

京都の記事をメインに書いていますが、こちら「花外楼」も京都と同様に明治維新に大きな影響を与えた由緒ある場所です

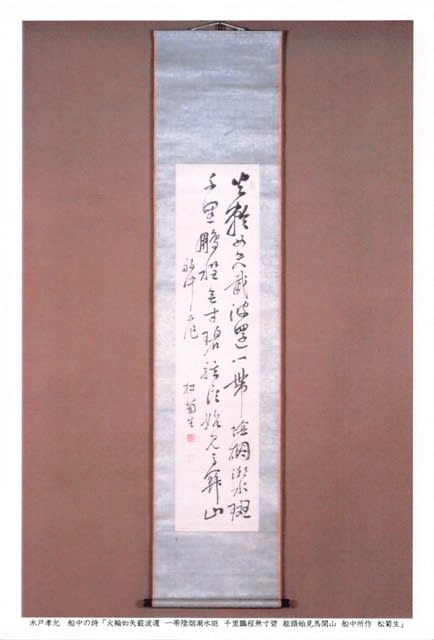

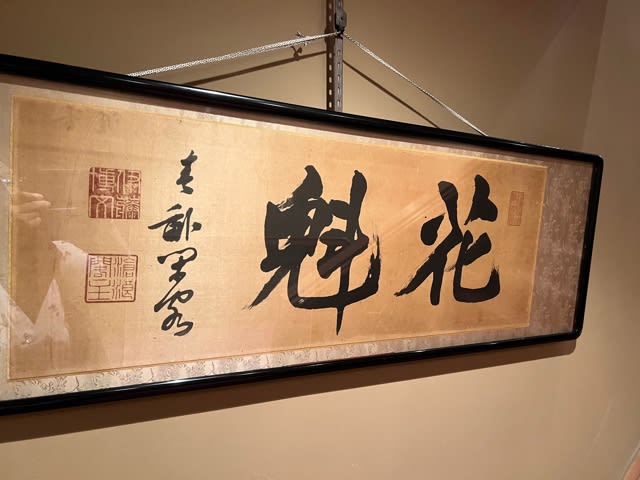

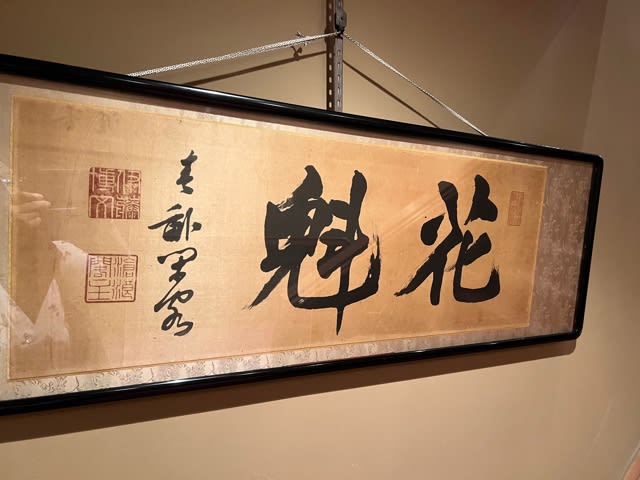

下の写真の扁額は、大阪会議の成功を祝って、木戸孝允が新しく「花外楼」と揮毫したものです。

創業は江戸時代天保年間(1830)と言いますから200年近い歴史があります。

加賀国出身の初代伊助が大阪北浜の現在地に料理旅館「加賀伊」を開いたのが花外楼の始まりです。

幕末には伊助の誠実さが信頼を得て、木戸孝允(後の桂小五郎)ら明治維新の歴史に名を残す志士達の集いの場となりました。

明治8年2月11日に「加賀伊」で行われた「大阪会議」、、、伊藤博文、井上馨の斡旋のもと。薩長土の大久保利通、木戸孝允、板垣退助らが集い、ここに立憲政治体制の基礎が築かれた重要な場所です。

下の写真の扁額は、大阪会議の成功を祝って、木戸孝允が新しく「花外楼」と揮毫したものです。

それ以降、屋号を「加賀伊」から「花外楼」に変えています。

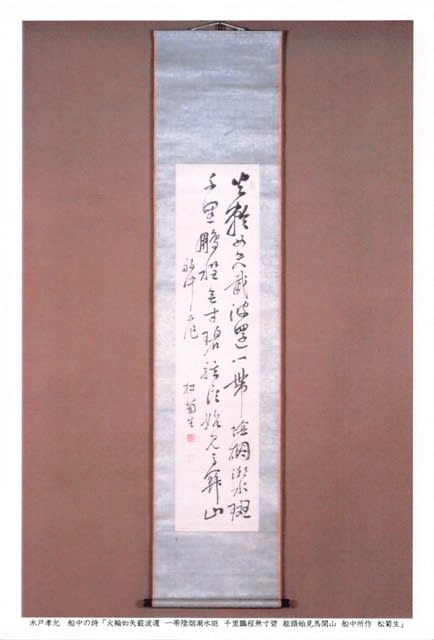

所蔵されている木戸孝允 船中の詩

津端道彦 蹴鞠

これから「京の女将さんシリーズ-番外編」で

日本料理「花外楼」五代目女将・徳光正子さんとラジオパーソナリティーでお馴染みの鈴木美智子さんとの対談です。

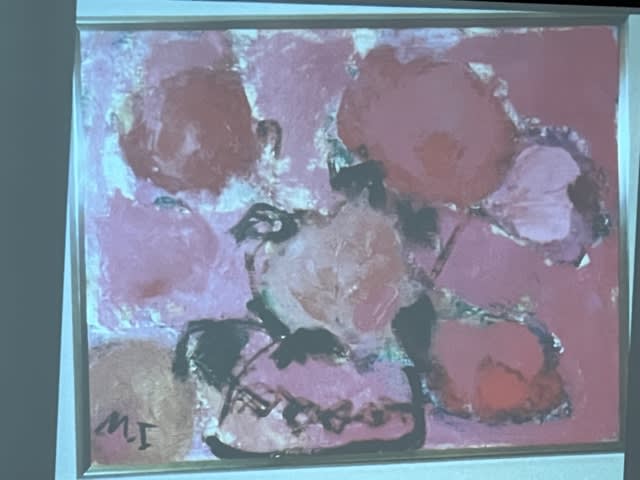

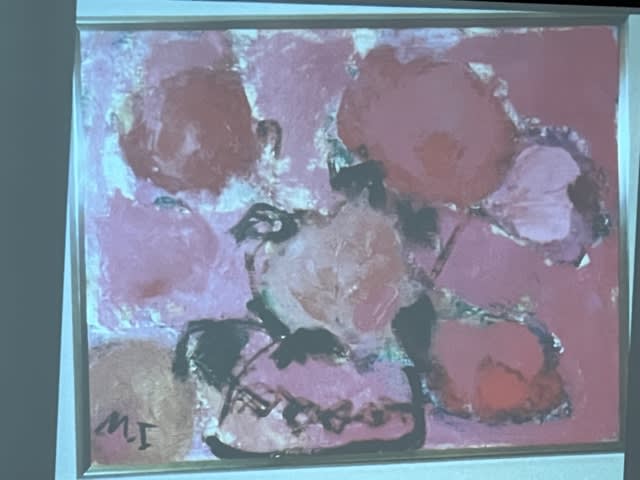

その後、おふたりの対談があり、洋画家としての"顔"を持つ女将さんの作品のスライドを見ながら作品について、花外楼の歴史についての会話が弾みます。

作品が揃うと時折、個展を開かれるそうです。

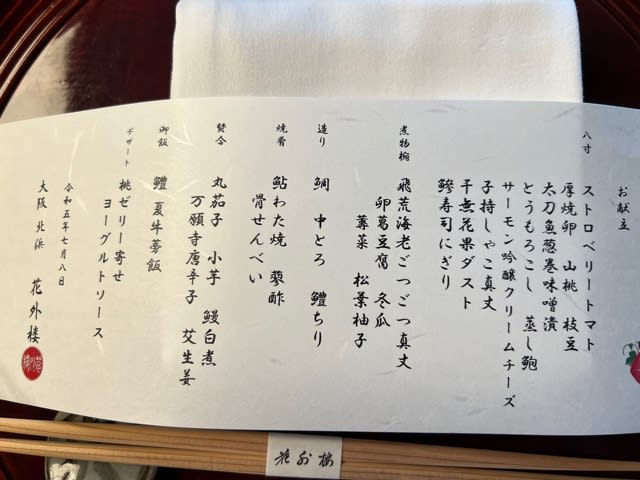

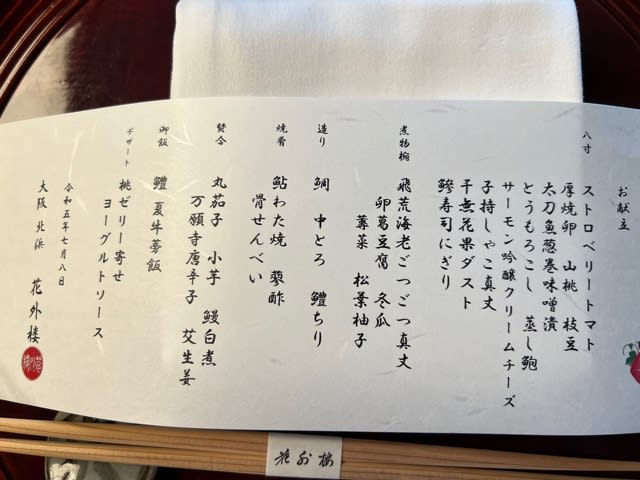

おふたりの会談が終わり、「花外楼」自慢の会席料理の時間です。

食前酒はノンアルコールの梅酒です。

さっぱりと口の中がリセットされた感じになります。

① 八寸

ストロベリートマトは"食用ほおづき"の事です。

"ほおづき"と言えば観賞用として知られ、"東京浅草のほおづき市"は有名ですね。

食用で食べられる事を初めて知りました。

さすがは「花外楼」さんの八寸だけあり、見た目よし、味よし、食材よしの三拍子が揃っています。

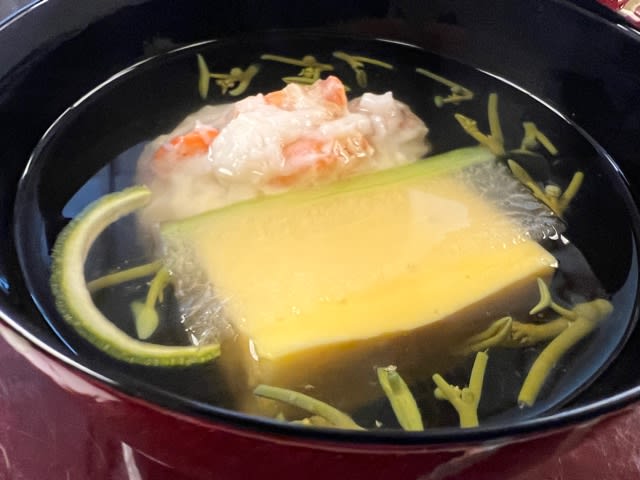

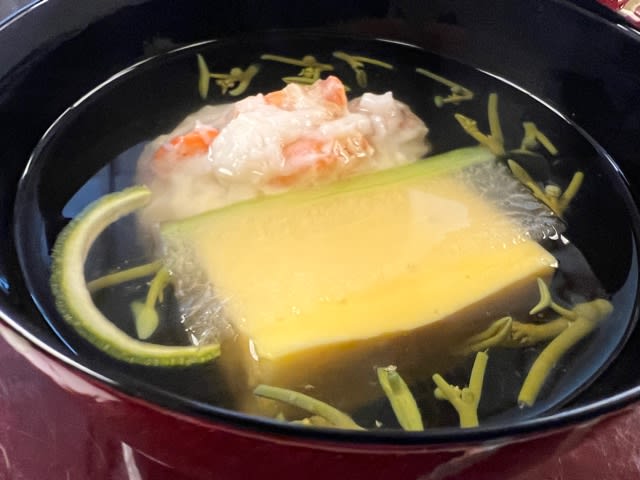

② 煮物椀

漆塗の器も美しく、お出汁や海老の真薯も絶品です。

③ 造り

鮮度を感じるお造りです。

今から旬を迎える鱧が入っているのも有り難いです。

④ 焼肴

夏の川魚の代表格"鮎"の塩焼きです。

京都では、そのまま出される事がほとんどですがそこは"食いだおれの街"大阪、、、一味違います。

鮎を三枚おろしにし、身の部分と半分に開いた頭は塩焼きに、中骨はカリッと揚げられています。

蓼酢もペースト状で出され、魚とよく絡み、最初はそのままで途中で蓼酢を付けて"味変"して頂きました。

⑤ 焚合

焚合もお出汁の効いた餡が食材と絡み、どれもが非常に美味しいです。

⑥ 御飯

御飯は鱧と夏牛蒡が入った御飯です。

余の美味しさに"おかわり"をお願いしました。

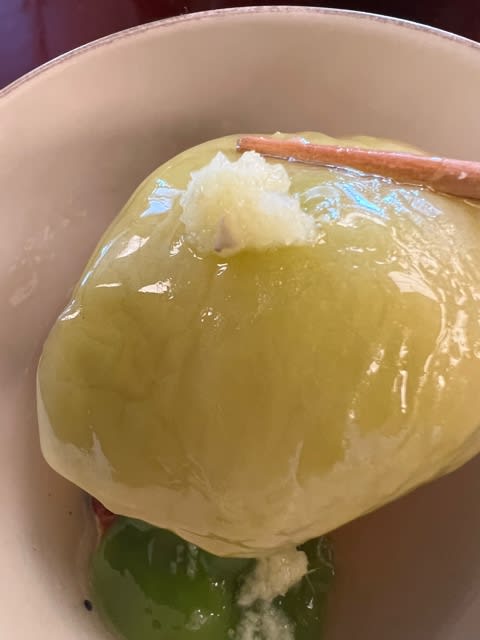

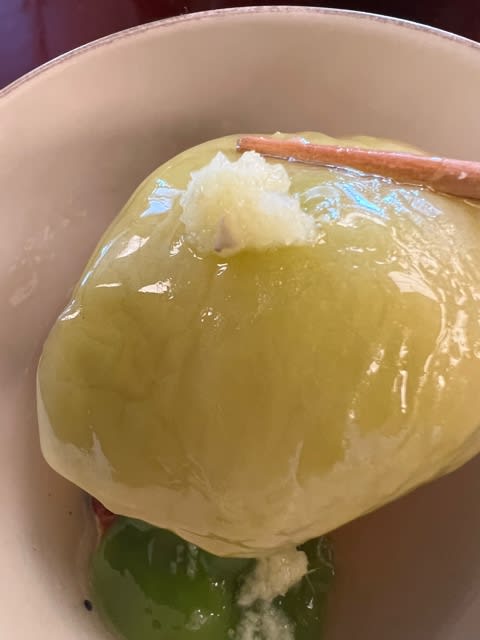

⑥ デザート

これから旬を迎える桃がふんだんに使われたデザートです。

ヨーグルトソースとの相性もバッチリです。

八寸からデザートまで、どの料理も見た目も味覚も素晴らしいものでした。

一品一品に決して手を抜かない、、、老舗たる由縁がここにも息づいていると感じた「花外楼」さんでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます