バロック時代は、その初期にオペラの誕生を見るが、オルガン音楽もこの時代を特徴付けるものといっていいだろう。後期バロックに位置づけられる大バッハがその頂点をなしているが、それ以前にも隆盛を見ていた。大バッハ(1685-1750)が師と仰ぐブクステフーデ(1637-1707)の他に、リューベック(1654-1740)、シャイト(1587-1654)、ブルーンス(1665-1697)、スウェーリンク(1665-1621)、パッヘルベル(1653-1706)などがいる。それら大バッハ以前の作曲家のオルガン作品を集めたレコードが出た時、私は興味を持ち購入した。

1.バッハ以前のオルガンの巨匠たち(4LP アルヒーフ)

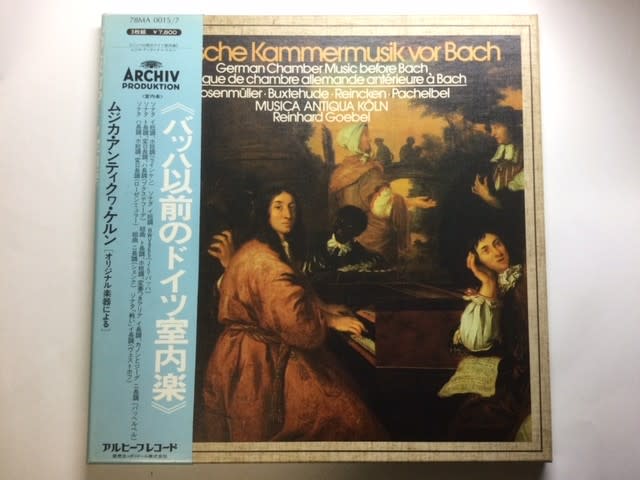

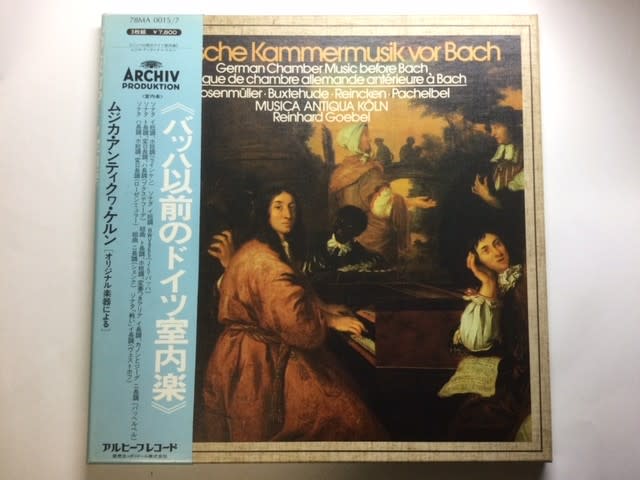

アルヒーフからは、同じくその頃の室内楽を集めた作品集も出た。

2.バッハ以前のドイツ室内楽(3LP アルヒーフ)

これにはブクステフーデ、パッヘルベルの他に、ラインケン(1623-1707)、ローゼンミュラー(1619-1684)、ヴェストホフ(1656-1705)などの作品が集められている。

以上の作曲者は、おおよそバロック中期に活躍した音楽家たちである。

この時期イタリアでは、コレッリ(1653-1713)やその門下のピエトロ・ロカテッリ(1695-1764)、フランチェスコ・ジェミニアーニ(1687-1762)など今に残る多くのバイオリン作品を産み出す作曲家が現れた。

この背景には、コレッリとほぼ同時代のバイオリン製作者アントニオ・ストラディヴァリ(1644?-1737)を中心とする今にその名器が伝わるバイオリン製作者の刺激があったことだろう。(ストラディヴァリウスというのは、ストラディヴァリをラテン語表記にしたもので、楽器のラベルに使われる。日本では「ストラド」と略称されるようだ。)

バイオリンは1550年頃、イタリアのクレモナ(ミラノの南東85㎞)でアンドレア・アマティ(1505-77、他の年代を記すものもある)によって発明されたという。当時の弦楽器のヴィオラ・ダ・ガンバは音程を取るためのフレットがあるが、バイオリンにはない。つまりほぼ今と同じ完成された状態で登場したということができる。

アンドレア・アマティは、フランス王シャルル9世(在位1560-74)から宮廷楽団のための楽器の注文を受けるなどした。そのバイオリン製作技術は息子のアントニオ(1560-1649)、ジロラモ(1562-1630)に、更に孫のニコロ(1596-1684)に継承された。そしてこのニコロの弟子がアントニオ・ストラディヴァリである。

アントニオ・ストラディヴァリの息子フランチェスコ(1671-1743)とオモボノ(1679-1742)もバイオリン製作に携わったが、その数は少ないという。

長命のアントニオ・ストラディヴァリおよびその二人の息子とほぼ同時代、所も同じクレモナにバイオリン工房を持った人物にバルトロメオ・ジュゼッペ・グァルネリ(1698-1744)がいる。(その作品は、ラテン語表記で、グァルネリウスと呼ばれる)グァルネリは、一般に「グァルネリ・デル・ジェズ」と呼ばれる。ストラディヴァリおよびグァルネリは活躍した地からクレモナ派と呼ばれるが、グァルネリが模範としたのはブレシア(ミラノの東96㎞)に居を構えたガスパロ・ダ・サロ(1549-1609)の作品だった。サロはブレシア派の開祖と呼ばれる。アマティは甘美なメロディー楽器を、サロは朗々と鳴り響く楽器作りを目指したという。

上のような、バイオリン製作家を背景に、イタリアを中心に各地にバイオリンの技巧を駆使する名作が生れた。収集癖の私は、この時代の今に伝わる作品をいくつか購入した。

3.《メルクス/悪魔のトリル》「イタリア・ヴァイオリンの栄光」(LP アルヒーフ)

4.《ビーバー、ロザリオのソナタ》(全曲)(2LP アルヒーフ)

バロック時代も後期になると、ヴィヴァルディ、バッハ、ヘンデルなどより一般に知られる作曲家が登場する。これからは、作曲家や演奏家別に、できるだけ時代背景を追いながら駄文を連ねていきたい。以前書いたように、何を手元に置いておきたいか取捨選択する場としたい。

今、久しぶりにバロック音楽の気分を味わおうと、ビーバーのソナタの第1番を聴いた。解説文を読むと、スコルダトゥーラの多用とある。つまり、バイオリンの調弦が普通と異なるという。マーラーの第4番の第2楽章を思いつくが、そんなもんじゃない。びっくりした。

1.バッハ以前のオルガンの巨匠たち(4LP アルヒーフ)

アルヒーフからは、同じくその頃の室内楽を集めた作品集も出た。

2.バッハ以前のドイツ室内楽(3LP アルヒーフ)

これにはブクステフーデ、パッヘルベルの他に、ラインケン(1623-1707)、ローゼンミュラー(1619-1684)、ヴェストホフ(1656-1705)などの作品が集められている。

以上の作曲者は、おおよそバロック中期に活躍した音楽家たちである。

この時期イタリアでは、コレッリ(1653-1713)やその門下のピエトロ・ロカテッリ(1695-1764)、フランチェスコ・ジェミニアーニ(1687-1762)など今に残る多くのバイオリン作品を産み出す作曲家が現れた。

この背景には、コレッリとほぼ同時代のバイオリン製作者アントニオ・ストラディヴァリ(1644?-1737)を中心とする今にその名器が伝わるバイオリン製作者の刺激があったことだろう。(ストラディヴァリウスというのは、ストラディヴァリをラテン語表記にしたもので、楽器のラベルに使われる。日本では「ストラド」と略称されるようだ。)

バイオリンは1550年頃、イタリアのクレモナ(ミラノの南東85㎞)でアンドレア・アマティ(1505-77、他の年代を記すものもある)によって発明されたという。当時の弦楽器のヴィオラ・ダ・ガンバは音程を取るためのフレットがあるが、バイオリンにはない。つまりほぼ今と同じ完成された状態で登場したということができる。

アンドレア・アマティは、フランス王シャルル9世(在位1560-74)から宮廷楽団のための楽器の注文を受けるなどした。そのバイオリン製作技術は息子のアントニオ(1560-1649)、ジロラモ(1562-1630)に、更に孫のニコロ(1596-1684)に継承された。そしてこのニコロの弟子がアントニオ・ストラディヴァリである。

アントニオ・ストラディヴァリの息子フランチェスコ(1671-1743)とオモボノ(1679-1742)もバイオリン製作に携わったが、その数は少ないという。

長命のアントニオ・ストラディヴァリおよびその二人の息子とほぼ同時代、所も同じクレモナにバイオリン工房を持った人物にバルトロメオ・ジュゼッペ・グァルネリ(1698-1744)がいる。(その作品は、ラテン語表記で、グァルネリウスと呼ばれる)グァルネリは、一般に「グァルネリ・デル・ジェズ」と呼ばれる。ストラディヴァリおよびグァルネリは活躍した地からクレモナ派と呼ばれるが、グァルネリが模範としたのはブレシア(ミラノの東96㎞)に居を構えたガスパロ・ダ・サロ(1549-1609)の作品だった。サロはブレシア派の開祖と呼ばれる。アマティは甘美なメロディー楽器を、サロは朗々と鳴り響く楽器作りを目指したという。

上のような、バイオリン製作家を背景に、イタリアを中心に各地にバイオリンの技巧を駆使する名作が生れた。収集癖の私は、この時代の今に伝わる作品をいくつか購入した。

3.《メルクス/悪魔のトリル》「イタリア・ヴァイオリンの栄光」(LP アルヒーフ)

4.《ビーバー、ロザリオのソナタ》(全曲)(2LP アルヒーフ)

バロック時代も後期になると、ヴィヴァルディ、バッハ、ヘンデルなどより一般に知られる作曲家が登場する。これからは、作曲家や演奏家別に、できるだけ時代背景を追いながら駄文を連ねていきたい。以前書いたように、何を手元に置いておきたいか取捨選択する場としたい。

今、久しぶりにバロック音楽の気分を味わおうと、ビーバーのソナタの第1番を聴いた。解説文を読むと、スコルダトゥーラの多用とある。つまり、バイオリンの調弦が普通と異なるという。マーラーの第4番の第2楽章を思いつくが、そんなもんじゃない。びっくりした。