くない人々が大勢いたのか、

という事だ。

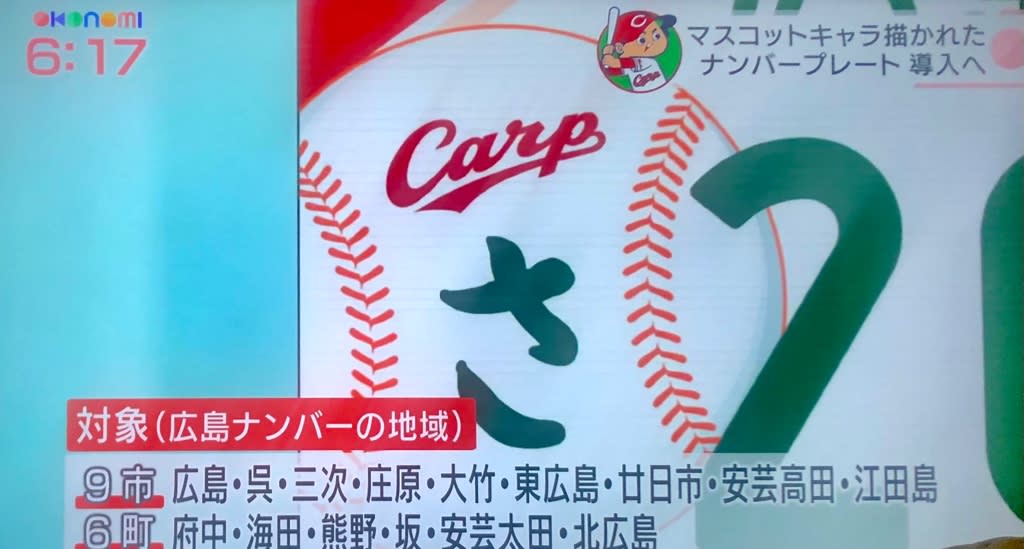

な自動車ナンバーにその要素

を導入するその問題性。

例が存在する。

ではないだろうに。

ちらし寿司というのは、ほんと

にウマい。

和食らしさもたっぷりある。

ちらし寿司は、民衆が考案した

抵抗の証の食だ。

ちらし寿司の発祥は、江戸時代

初期に備前岡山の初代藩主池田

光政が庶民に質素倹約を命じ、

祭り事以外では「一汁一菜」と

するとしたのに反発した庶民が

魚や野菜を飯に混ぜ込み、見た

目を「一菜」とした、という説

が有力らしい。

ヤマトに滅ぼされたウラを祀る

抵抗の祭り「ウラじゃ」の存在

といい、岡山の人たちは江戸初

期から骨太の反骨心もあったよ

うだ。

民衆のレジスタンス魂から生ま

れたちらし寿司。

ただ美味しいだけでなく、なか

なかその発祥の歴史にも妙味が

ある。

そうした抵抗文化、対抗文化の

サブカル的な民衆の気概は、

江戸庶民が作って来た江戸文化

のコア部にも通じる。

たとえどんなにささいで密かな

風刺や抵抗であっても、それを

せずにお上に従順なだけの民は

単なる迷える羊でしかない。

日本的に言うならばポチだ。

本来、民衆には不条理や横暴に

抵抗する魂がある。

これは地球規模の人類史において。

日本人にはずっとそのスピリッツ

があった。

だが、ここ10数年でそれは極度

に消滅しつつある。

それどころか、コンプラ警察

気取りで良市民ぶるマナー亡者

が大挙して跋扈する気持ち悪い

世の中になっている。

まるで戦前の全体主義的な挙国

一致時代のように。

否、今は戦後ではなく、まさに

「戦前」なのだ。

戦争の前に国家はそうした国民

意識作りをする。

それがじわじわと成功して来て

いるのが現状の世相だろう。

夏の全国高校野球決勝は、慶応

義塾高校(神奈川)が昨年の覇者

仙台育英高校(宮城)を8対3で

破り、実に第2回大会以来107年

ぶりの優勝に輝いた。

慶応野球部は坊主頭ではない。

そして、不思議な事にイケメン

揃いだ。揃いも揃って。たまたま

だろうが、慶応ボーイ、男前。

自身も慶応育ちで慶応幼稚舎

(小学校)の教師をしている

塾高野球部の森林監督からして

イケメン男前だ。

偏差値80の超難関校だが、慶応

高校野球部は実力だけで神奈川

県大会を勝ち抜き、また実力で

全国大会優勝をもぎ取った。

破れた仙台育英高校も素晴らしい

チームだった。

慶応義塾高校、おめでとう。

見よ風に鳴るわが旗を

ノーマルミラーに換装している。

高速度走行においても全くぶれ

ない。ぴたりと静止して微動だ

にしない。

ミラー裏側は円錐のような形状

で、角型よりも有効な空力整流

効果があるのではなかろうか。

ミラー本体取り付け基部もχの

ノーマルよりもしっかりとした

形状になっている。

ゼファー400とゼファーχ(カイ)

のノーマルミラーは旧ヤマハRZ

のような角型だが、ゼッツーの

ように丸型のほうがデザイン的

にも合っているように思える。

ゼファー1100(ノーマル)

ゼファーχ(ノーマル)

段で。

ロだ。

論が値上げのカラクリに気づい

て反発する事への牽制でしかな

い。

国民生活の為に尽力した、と

いうようなポーズでの事実

作りだ。

1961年製の車両がうちにある。

カワサキのモペットのカワサキ

PETだ。

鎖で壁に吊って工場に20年程

保管してある(笑)。

この画像の左側(フルレストア

物)がカワサキPET。

【バイク紹介】ビーノはなぜこんなに

人気なのか?その意外すぎる理由とは。

かわいさで言ったらホンダの原付

スクーターのスクーピーのほうが

かわいかったと思うが、ここまで

ヤマハビーノが人気になるとは

正直思わなかった。

ヤマハ車種なのに今はホンダが

作っているが。

ビーノ人気は「ゆるキャン△」の

影響も強いと思う。

「キャンプ+スクーター」の数年前

の最強タッグのようなもので。

だが、ビーノ自体は発売された

1990年代からのロングランモデル

で、根強い人気があった。

発売当初はネオレトロを謳い、

ポップなシティビークルとして

発売されて大ヒットした。

CMキャラクタは人気のパフィが

やっていた。

レトロなスタイルとは裏腹にパンチ

のあるキビキビとした走りで、姿

のみならず実走性能でも多くの人

を魅了した原付スクーターだ。

実際に乗ってみると、かなり面白

い。

クラシカルスタイルのスクーター

はイタリアンレッドがよく似合う

が、こうしたイエローも映える。

これもイタリアンなテイスト。

ただ、「ゆるキャン△」のリン

がパステルトーンのビーノに

乗っていたので、穏やかな色調

のビーノも人気が出た。

二輪車にそうした色調のカラー

を施したのは、実は1985年の

8時間耐久のヤマハファクトリー

チーム「資生堂テック21ヤマハ」

が初めてだった。水色に近い薄紫

のパール塗装。

その色合いを見て、第一ライダー

だった元WGP世界チャンピオン

のケニー・ロバーツはぶったま

げて文句を言った。

「モーターサイクルの色は鮮や

かな色と決まっている。こんな

うすらぼけた色は駄目だ。勝て

る訳ない。こんなの乗りたく

ない」と。

メーカースポンサーの商品の

色だからとなだめてどうにか

納得させたという歴史がある。

確かに日本のヤマハがパステル

トーンのカラーリングを採用す

るまでは、ありとあらゆる二輪

は極彩色だった。赤、青、白、

黄、緑、銀・・・。

きついソリッドカラーがセオリー

だったのはケニーの言う通り

だった。

しかし、テック21が世界を変えた。

だが、スクーターとカブのみは

ボヤンとした色調の車が大昔

からあった。少し濁った色の。

ただ、本格的なメルヘンチック

な色が登場したのは1985年から

だろう。

志摩リンのビーノの色合いなど

は、その延長線上にあるといえ

るだろう。

それでも、ヤマハは1977年の

復活させたスクーターの原初で

あるパッソルでモノトーンのカ

ラーを採用していた。私がヤマハ

系レーシングチームから新発売

されたばかりの車体を貸与され

て都内の足として乗っていた個

体は、やさしい水色のパッソル

だった。リンのビーノと同じよう

な色調の。

「復活させた」というのは、1960

年代には国産スクーターが多く

あったのだが、1970年あたりを

起点に全車廃番。

ヤマハがパッソルでスルーステップ

を復活させるまで、国産車では

スクーターは全く存在しなかった。

ラッタッタで原付ブームに火を

着けたホンダでさえ、両足ステッ

プモデルのモペットを出しただけ

だった。ヤマハが復活の狼煙を

あげたのだった。

それからはもうカワサキ以外の

各社がこぞってスクーターを

作って市場を形成した。

それにより日本の二輪産業は

爆発的に成長した。

カワサキのみは原付スクーターは

作らなかった。

だが、1950年代のカワサキの

第一号車は実はスクーターだった

事はあまり知られていないようだ。

本物の志摩リンにしか見えない(笑

お料理子役だったまいんちゃん

ですね。

ただ、今の福原遥さんは原作の

志摩リンよりも背が高いかな。

原作の志摩リンは各務原なでしこ

が初めて出会った時にちっちゃくて

「小学生かなぁ」と思ったほどだ

った。

でも、再現度高くて、いいぞ~!

東京12チャンネル。

福原遥さん、セリフ回しが

めちゃくちゃ巧い。

原作のリンのキャラクタを見事

に表現している。

アニメは原作のリンを増幅し

すぎているきらいがあるが、

この実写版の福原さんは凄く

いい。

そして、このドラマの出演者

の女性たちは子役育ちも多く、

演技と台詞が実にしっかりして

いる。

映像を観ずに音声だけで聴くと、

その台詞の演技の巧さが分かる。

全員が名声優のような見事な声

の演技をしている。

主役の福原さんが最高だが、他

の女子高生役も素晴らしい。

原作再現度だけでなく、映像

作品としても完成度の高い作品。

「良い作」の条件を満たしている。

今の時代、駄目駄目な役者が多い

中、幼い頃から基礎をビシッと

経験してきた役者は年齢に関係な

く実力を見せる。

プロの仕事に触れられるドラマ

でもある。

とにかく台詞まわし(発声と声の

演技)が皆さん巧すぎて、感服す

る。

下の動画も、一度見て、あ!と

思ったので、試しに映像を観ずに

音声だけで通しでまた聴いてみた。

幼き女優さんたち、めちゃくちゃ

台詞が巧い。

これは粒揃いの珠玉の作か。

私はワインディングロードでは

ライン取りをする。狭い車線の

中でも。車線の幅をフルに使う。

タイヤ1本分だけラインが違って

も、コーナリングフォースがか

なり異なるので、安全マージン

を広く取るために、自在ラインを

積極的に使って不必要ファクター

を捨象する。

ロードの左側をトロッコのよう

に道のRに沿ったままトレース

するような走行は私はしない。

クリッピングポイントはコーナー

の奥に取る。

旋回ラインのエイペックスはクリ

ッピングポイントと同一ではなく、

ずらす。

エイペックスを手前に取りクリッ

プを奥に取って、出口が見えて

からスロットルは開ける。

クリッピングはコーナリングライ

ンのエイペックスではないので、

クリッピングポイントは加速しな

がら舐めて行く。

マシンの操作操縦方法自体はサー

キットでの走行と同じだが、総体

的にはサーキットと公道は異なる

走り方をする。

ブレーキングは直線部分で終了

する。

ブレーキングとシフトダウンと

ブリッピング回転合わせと体重

移動と寝かし込みフォーム体勢

移行をすべて同時に行なう。

直線とコーナー入り口の縁が切

れないようにフロントブレーキ

を引きずり気味にして、フロン

トを沈めたままキャスターを立

てて寝かし込む。フロントフォ

ークは上下にばたつかせずに、

グッとテンションをかけて沈み

込ませたままで寝かし込んで行く。

リアブレーキは一切使わない。

例外的にリアを沈めて車体を垂直

に沈ませたい時のみリアをコンマ

秒ほど早くかけて車体姿勢を制御

するが、ほとんどはフロントを立て

て立ちキャスターを得てコントロ

ールダイブさせたいためにリアブ

レーキは使わない。

上体は直線・アプローチ・旋回・

立ち上がりでかなり高さや左右の

位置や伏せ度合いが異なる。特に

クリップオンではなくアップハン

ドルの場合。(クリップオンでも

上体移動はかなり使うが)

だが、基本は頭部軸線をマシンの

センターに置くケニー型。

公道旋回では絶対に車線のセンター

ラインを割らない。

そして、公道では膝は摺らない。