今日も厚木は猛暑日となりました。ニュースでは『10年に一度の猛暑』などと言われていますが、確か昨年も似たようなことを聞いたように思うのは気のせいでしょうか…。

さて、今日7月28日はヴィヴァルディとバッハというビッグネーム二人の祥月命日です。

今更確かめるまでもありませんが、

アントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ(1678〜1741)は、協奏曲集《調和の霊感》《四季》などで知られるイタリア・ヴェネツィア出身のバロック音楽後期の著名な作曲家の一人です。ヴァイオリニストやピエタ孤児院の音楽教師、興行主でもあり、カトリック教会の司祭でもありました。

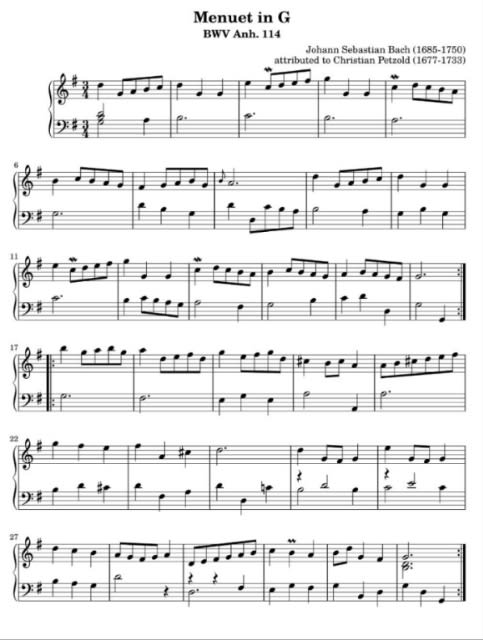

ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685〜1750)は言わずと知れたドイツ・バロックを代表する作曲家、オルガニストです。バロック音楽の重要な作曲家としてだけでなく鍵盤楽器の演奏家としても高名で、西洋音楽の基礎を構築した作曲家であり音楽の源流であるとも捉えられることから、日本の音楽教育では「音楽の父」とも称されています。

今日ではいずれも高名な作曲家ですが、亡くなった状況は二人とも決して穏やかなものではありませんでした。先ずはヴィヴァルディの晩年から。

長年の活躍によりオペラ作曲家としてイタリア本土と諸外国で名声を得ていたヴィヴァルディでしたが、本拠地のヴェネツィアでは新興勢力であるナポリ楽派のオペラが人気を博すようになっていて、ヴィヴァルディのオペラ作品に対する評価に翳りが見え始めていました。また、1736年から教皇領フェラーラでのオペラ興行を準備していたヴィヴァルディでしたが、1737年11月16日に当地を管轄する枢機卿にフェラーラへの入境を禁止されるトラブルに見舞われ、その損失を全て被る事になってしまったのです。

その三年後の1740年にザクセン選帝侯の継嗣フリードリヒ・クリスティアン公爵がヴェネツィアを訪問した際に、ヴィヴァルディが勤めていたピエタをはじめとした各慈善院で盛大な音楽会が催され、一番手となるピエタでの3月21日の音楽会では、宗教曲の挿入曲としてヴィヴァルディの作品が演奏されました。ヴィヴァルディはピエタから報酬を受け取り、更にザクセンの王子に曲を献呈することで報奨を受け取ったと考えられています。その後、手持ちの楽譜を売却してまとまった金を得たヴィヴァルディは、かねてから予定していたウィーンでのオペラ興業を決心することとなりました。

ところがウィーンに到着したタイミングで、ヴィヴァルディの一番のよき理解者であり最も力のあるパトロンだった皇帝カール6世が10月20日に崩御してしまいました。そのためオーストリア国内は一年間喪に服すことになったので、服喪期間中はすべての興業が禁止され、予定していたオペラが上演できなくなってしまったのです。

当時は出演者から大道具に至るまで興行主が後で清算する形でオペラの準備が行われていたので、ヴィヴァルディはこの興業禁止で恐らく大変な借財を抱え込むことになったと思われます。更にカール6世の娘マリア・テレジアが帝位を継いだためにオーストリア継承戦争が勃発して国内の雰囲気が戦争一色となってしまったことで、はるばるヴェネツィアからやってきたヴィヴァルディに関心を寄せる富裕層はいませんでした。

失意のうちに体調を崩したと思われるヴィヴァルディはヴェネツィアに帰国することもかなわず、1741年の7月28日にケルントナートーア劇場が用意していたウィーンの作曲家用の宿舎で死去しました(享年63)。夏だったこともあって、ヴィヴァルディの遺骸は旅行者のための簡素な葬礼の後、病院付属のウィーンの貧民墓地に埋葬されました。

一方のバッハですが、1736年にはザクセンの宮廷作曲家に任命され、1747年には次男カール・フィリップ・エマヌエルが仕えていたベルリンのフリードリヒ大王の宮廷を長男のヴィルヘルム・フリーデマンを随伴させて訪問しました。これが、後に《音楽の捧げもの》が生まれるきっかけになりました。

しかし、1749年の5月末にバッハは脳卒中で倒れ、更に以前から患っていた内障眼が悪化し視力もほとんど失ってしまいました。 翌1750年3月、イギリスの高名な眼科医ジョン・テイラー(1703〜1772)がドイツ旅行の最中にライプツィヒを訪れた際、バッハは3月末と4月半ばに2度にわたって手術を受けることとなりました。

手術後、テイラーは新聞記者を集めて

「手術は成功し、バッハの視力は完全に回復した」

と述べていますが、実際には手術は失敗していました。テイラーの帰国後にバッハを診察したライプツィヒ大学医学部教授によると、視力の回復どころか炎症などの後遺症が起こり、これを抑えるための投薬などが必要になったといいますから酷いものです。

なお、ジョン・テイラーは後年にヘンデルの眼疾患の手術もしましたが、これまた失敗に終わっています。音楽の父バッハと音楽の母ヘンデルの両人の手術を失敗したジョン・テイラーは、音楽史上では稀代のヤブ医者として有名になってしまったのでした。

2度の手術に後遺症、薬品投与などの治療は、既に高齢なバッハの体力を奪っていきました。その後は病床に伏してしまい、1750年の7月28日にこの世を去りました(享年65)。

そんなバロックの巨匠二人の祥月命日である今日は、バッハの《オルガン協奏曲ニ短調BWV596》をご紹介したいと思います。

「おいおい、ヴィヴァルディは?」

と思われるかも知れませんが、このオルガン協奏曲の元ネタはヴィヴァルディの《調和の霊感》の中の『二つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲第11番ニ短調』なのです。

ヴィヴァルディの《調和の霊感》第11番は二つのヴァイオリンとチェロがソロで活躍する協奏曲で、ヴィヴァルディにしては珍しく古いスタイルである教会ソナタ形式で書かれています。中でも第2楽章にあたる部分では低音部から重なっていくフーガ(正確に言うともう少しライトな形式のフガート)で書かれていて、非常に充実した音楽となっています。

1708年にバッハはヴァイマールの宮廷にオルガニストとして就職し、1714年にはその宮廷楽長に迎えられ、この地で長く活動を続けました。バッハは主に教会音楽の作曲や演奏を仕事としていましたが、他のドイツの宮廷の多くがそうであったようにヴァイマール公の宮廷もイタリア音楽を非常に愛好していたため、バッハもイタリア音楽に深く親しんでいました。

この頃のバッハはイタリア音楽を熱心に研究し、その影響を採り入れながら自己の作風を構築していきました。そして、イタリアの協奏曲のしなやかで優美な様式にすっかり魅了されたバッハは、イタリアの作曲家たちの器楽協奏曲をチェンバロやオルガン独奏のために編曲するというユニークな創意を抱きました。

その成果として、ヴィヴァルディやマルチェロといった様々なイタリアの作曲家たちの作品を編曲したチェンバロやオルガンの協奏曲が世に送り出されました。このニ短調は、6曲作られたオルガン協奏曲の中の第5番にあたります。

そんなわけで、今日はバッハの《オルガン協奏曲ニ短調BWV596》をお聴きいただきたいと思います。奇しくも同じ日にこの世を去ったヴィヴァルディとバッハとの、時を超えた共演をお楽しみください。

VIDEO