MIXIでお友達のMie先生が、

先日の大阪LDセンターでのビジョン講習会に参加されました。

とても気づきの多いブログを書いて下さっていたので

ここで、ご紹介させていただきたいとお願いしましたら

快くOKを頂きました♪

どの講習会に行っても、学ぶことは、参加者のニーズや視点、

予備知識によって、さまざまです。

Mie先生の視点は、

先生の抱えておられる生徒さんにつながっておられます。

私たちにとっても、それぞれの学びがあるのだなあと思いました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

まとりょん先生の日記&つぶやきを見て以前から気になっていた、

発達障害の視覚能力の問題点と指導法についての勉強会が、

なんと、近所の大阪医大であったので、

行ってまいりました。

≪発達障害とは≫

人間の初期の発達過程が何らかの原因によって阻害され、

認知、言語、社会性、運動などの機能の獲得が障害された状態を「発達障害」

と呼びます。基本的には脳の機能的な問題が原因で起こるもので、知的障害、

広汎性発達障害(自閉症)、高機能広汎性発達障害(アスペルガー症候群・高

機能自閉症)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)、学習障害(LD)などがありま

す。発達障害の原因は遺伝子異常、染色体異常、体内環境の異常、

周産期の異常、生まれた後の病気や環境など様々ですが、多くの場合原因は

わかりません。

と解説されています。

私の教室には、以前いた子も含めて

①単語が覚えられない。

②字がふにゃふにゃで、読みづらい。(高学年になっても)

③単語が読めない。(読めるのもある)

④まっすぐに書けない。

⑤メインブックの文をノートに写すのがしんどい。

⑥音に対して敏感で、授業に集中できない。

生徒がいます。

以前OBKで村上先生の講義を受けて、

なんと!そういうことだったのか!うわ~、かなりきつい宿題を

私は出していたのだと知って、自分が傲慢な先生だと気付いた。

発達障害の生徒はかなり増えていると感じています。

お手伝いに行った、小学校でもこの子もしかしてそう違うかな?と

感じる子やグレーゾーンの子を含めると、クラスに1割はいらっしゃるのではないでしょうか?

ということは私の教室にも1割近くいると思わなければいけないと改めて気づきました(遅っ)

大阪医科大LDセンターは、阪急高槻駅降りた目の前にあります。

第2弾、第3弾もありますので、興味のある方は一緒に行きましょう。

知ることによって、自分がどのような対応をしたらいいのかがわかります。

発達障害の勉強をすることは、普通の子たちの対応ももっとスムーズにできるということです。

まず最初はLDセンターの奥村先生の講義です。

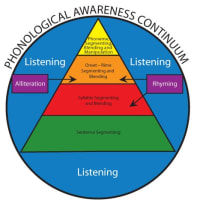

視覚能力の問題は2種類あって、

眼球運動の問題と視覚から脳に連絡をするときに問題がある場合があります。

まず検査を受ける前のチェックリストがあってそれに答えます。

私は何人かの生徒を浮かべながら考えていました。

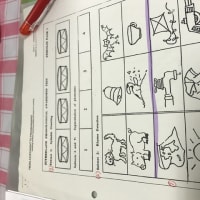

それから検査方法の説明です。

簡単な図から、複雑な図まであります。

目と運動能力の協応を見る物もありました。

当たり前にできていることがなんとこんなに複雑なとこが絡み合ってできているのかと改めて気づかされることばかりでした。

やはり外国はこういった研究が進んでいます。

日本はまだまだ遅れていました。

では、自宅ではどうサポートしたらいいのか。

教科書を大きく拡大する。

文にスラッシュを入れる、フォントを読みやすいものにする。

私もほしいのですが、バールーペ(円柱状のものを縦に半分切ったような棒状のルーペ)を活用する。等々いろんな器具の紹介がされていました。

ノートをとれない子のためにデジタルメモ『ポメラ』の紹介もされていました。

(村上先生に教えていただいたものが何点かありました)

視覚的に問題がある子のためのトレーニングワークブックも

大まかな学年別にたくさんの種類が販売されていました。

それを見ていると、

普通の子も、少し発達障害のある子も、小さい時から、体や五感を使って遊ぶことが本当に大切だと気づきました。

そして英語においてもしっかり見せて、指さしさせて言う、読むことが大切です。

第2部は

発達支援室の少徳先生の講義でした。

実際いろんな生徒を見てきておられる少徳先生は、

いろんな具体例を示しながら、教えてくださいます。

そこで再び気づいたことは、

写すという作業は、実はものすごく大変な作業だということです。

私はよくメインブックの文を筆写させていますが、

これってかなりしんどい作業だったのですね。

もう一度基本に返って自分の教室の宿題のあり方を考えなければいけません。

隣に座っておられた小学校の先生は、

発達障害の生徒は年々増えていると感じているそうです。

30人~40人近くいる生徒の中にいて、指導をしていくのは

大変だろうな、

でも私も同じ立場として、どういう対応ができるのか

もっと知りたいです。

だって現にできない子がいるから、その子にできるということを

教えてあげたい。生きる力を持ってもらいたいです。

次回は

8月6日(土)13:30-16:30

8月27日(土)13:30-16:30

10月15日(土)10:00-16:00

です。

http://www.osaka-med.ac.jp/deps/ldc/index.html

先日の大阪LDセンターでのビジョン講習会に参加されました。

とても気づきの多いブログを書いて下さっていたので

ここで、ご紹介させていただきたいとお願いしましたら

快くOKを頂きました♪

どの講習会に行っても、学ぶことは、参加者のニーズや視点、

予備知識によって、さまざまです。

Mie先生の視点は、

先生の抱えておられる生徒さんにつながっておられます。

私たちにとっても、それぞれの学びがあるのだなあと思いました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

まとりょん先生の日記&つぶやきを見て以前から気になっていた、

発達障害の視覚能力の問題点と指導法についての勉強会が、

なんと、近所の大阪医大であったので、

行ってまいりました。

≪発達障害とは≫

人間の初期の発達過程が何らかの原因によって阻害され、

認知、言語、社会性、運動などの機能の獲得が障害された状態を「発達障害」

と呼びます。基本的には脳の機能的な問題が原因で起こるもので、知的障害、

広汎性発達障害(自閉症)、高機能広汎性発達障害(アスペルガー症候群・高

機能自閉症)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)、学習障害(LD)などがありま

す。発達障害の原因は遺伝子異常、染色体異常、体内環境の異常、

周産期の異常、生まれた後の病気や環境など様々ですが、多くの場合原因は

わかりません。

と解説されています。

私の教室には、以前いた子も含めて

①単語が覚えられない。

②字がふにゃふにゃで、読みづらい。(高学年になっても)

③単語が読めない。(読めるのもある)

④まっすぐに書けない。

⑤メインブックの文をノートに写すのがしんどい。

⑥音に対して敏感で、授業に集中できない。

生徒がいます。

以前OBKで村上先生の講義を受けて、

なんと!そういうことだったのか!うわ~、かなりきつい宿題を

私は出していたのだと知って、自分が傲慢な先生だと気付いた。

発達障害の生徒はかなり増えていると感じています。

お手伝いに行った、小学校でもこの子もしかしてそう違うかな?と

感じる子やグレーゾーンの子を含めると、クラスに1割はいらっしゃるのではないでしょうか?

ということは私の教室にも1割近くいると思わなければいけないと改めて気づきました(遅っ)

大阪医科大LDセンターは、阪急高槻駅降りた目の前にあります。

第2弾、第3弾もありますので、興味のある方は一緒に行きましょう。

知ることによって、自分がどのような対応をしたらいいのかがわかります。

発達障害の勉強をすることは、普通の子たちの対応ももっとスムーズにできるということです。

まず最初はLDセンターの奥村先生の講義です。

視覚能力の問題は2種類あって、

眼球運動の問題と視覚から脳に連絡をするときに問題がある場合があります。

まず検査を受ける前のチェックリストがあってそれに答えます。

私は何人かの生徒を浮かべながら考えていました。

それから検査方法の説明です。

簡単な図から、複雑な図まであります。

目と運動能力の協応を見る物もありました。

当たり前にできていることがなんとこんなに複雑なとこが絡み合ってできているのかと改めて気づかされることばかりでした。

やはり外国はこういった研究が進んでいます。

日本はまだまだ遅れていました。

では、自宅ではどうサポートしたらいいのか。

教科書を大きく拡大する。

文にスラッシュを入れる、フォントを読みやすいものにする。

私もほしいのですが、バールーペ(円柱状のものを縦に半分切ったような棒状のルーペ)を活用する。等々いろんな器具の紹介がされていました。

ノートをとれない子のためにデジタルメモ『ポメラ』の紹介もされていました。

(村上先生に教えていただいたものが何点かありました)

視覚的に問題がある子のためのトレーニングワークブックも

大まかな学年別にたくさんの種類が販売されていました。

それを見ていると、

普通の子も、少し発達障害のある子も、小さい時から、体や五感を使って遊ぶことが本当に大切だと気づきました。

そして英語においてもしっかり見せて、指さしさせて言う、読むことが大切です。

第2部は

発達支援室の少徳先生の講義でした。

実際いろんな生徒を見てきておられる少徳先生は、

いろんな具体例を示しながら、教えてくださいます。

そこで再び気づいたことは、

写すという作業は、実はものすごく大変な作業だということです。

私はよくメインブックの文を筆写させていますが、

これってかなりしんどい作業だったのですね。

もう一度基本に返って自分の教室の宿題のあり方を考えなければいけません。

隣に座っておられた小学校の先生は、

発達障害の生徒は年々増えていると感じているそうです。

30人~40人近くいる生徒の中にいて、指導をしていくのは

大変だろうな、

でも私も同じ立場として、どういう対応ができるのか

もっと知りたいです。

だって現にできない子がいるから、その子にできるということを

教えてあげたい。生きる力を持ってもらいたいです。

次回は

8月6日(土)13:30-16:30

8月27日(土)13:30-16:30

10月15日(土)10:00-16:00

です。

http://www.osaka-med.ac.jp/deps/ldc/index.html

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます