4月から、中学生の保護者の方からの問い合わせが増えています。

ほぼすべて、「中学校に入ってから英語が全くできず、がんばっても授業について行けない。どのように勉強したらよいのでしょう」という内容です。

LDといってもその程度や様態が違うのでアドバイスは簡単にはできないと思っていますが、

私のブログに辿り着かれる保護者の方は、

中学校で初めてそうした問題に直面したのではなく、

小学校の時から次のような特徴があった、と書いておられることが多いようです。

・漢字で苦しんだ

・算数の計算が苦手だった

・不器用だった

そして何とか親子の努力で小学校時代は乗りこえたものの、

入った中学校の英語科目では、あっと言う間に”努力”では追いつかなくなってしまう。

中学校1年生ですから、「授業について行けない」とは何を意味するのかというと、

文法や読解よりも、もっと初期の段階の、「単語が読めない」「スペルが覚えられない」ではないでしょうか。

単語さえ読めれば、スペルさえ書けるようになれば、

もともとLDであれば知的な遅れは認められないので、

文法や読解で遅れることはそれほど心配しなくて良いかと思っています。

実際にこれまでのチャレンジ教室の生徒さんもほとんどが

単語を読めるようになれば、後はさほど苦労していません。

指導方法は子どもに合わせます。

(アルファベットはジョリー・フォニックスやMontessoriのアプリなど・・)

チャレンジ教室では、基本的に全員以下の順序で1〜2年間かけて読めるようにしていきます。

下は、教員研修用にまとめた内容ですので、

保護者の方が実践することは難しいかと思いますが、

何かの参考になればと思います。

英単語読み習得のステップ

「読む」とは、「見る力」「聞く力」「記憶」といった認知的な力に支えられたスキルで、訓練によって身につきます。外国語の場合は母語の影響も大きいことから、個人差が大きくなる分野です。

読み習得のゴールは、文字を用いた表現や意思疎通であって、決して「読む」ことそのものが目的ではありません。ですが英語の場合、特にボトムアップのスキルを確実にひとつひとつクリアしながら発達させていかなければ、かなり早い段階に躓いてしまい、その躓きを克服できないまま年数だけが経ってしまうことがあります。

単語を読む力は、その後の文法や読解に欠かせない基本の力ですから、この段階で躓かせないことが大切です。

単語は、漢字のように暗記するのではなく、かな文字のように音声化して読みます。ですが英語の場合は音と文字の対応ルールが日本語ほど規則的ではないことから、読みパターンを効率よく学ぶためにフォニックスを用いることが普通です。これは知識として知っていれば、「あ、同じパターンだな」とルールを適用させることができるため、英語圏では小学校でのフォニックス指導は必須となっています。

大文字と小文字のどちらを先に導入するか、音読みと名前読みをどの比重で指導するかですが、これは「頻度」と「難易度」の両方を考慮し、生徒にとって必要で容易なものから導入するのが、効率的です。

1)読みの基礎から単語の読みまでのステップ

- アルファベットの小文字が全部「音読み」で読める

- アルファベットの大文字が全部「音読み」で読める

- 意味を知らない単音節の単語が正しく読める(単音節=1語に母音が1つ)

- 意味を知らない多音節の単語が正しく読める(多音節=母音が2つ以上)

- 教科書がつっかえながらも何とか読める(間違いは数語レベル)

- 教科書がすらすら読める

2)書きの基礎から単語のスペリングまでのステップ

- アルファベットの小文字の形がすべて正しく書ける

- アルファベットの小文字の「音」を聞いて書き取れる(例:/b/=b)

- アルファベットの大文字の「音」を聞いて書き取れる(例:/b/=B)

- 意味を知らない単音節の単語を聞いて書き取れる

- 意味を知らない多音節の単語を聞いて書き取れる

進め方

STEP1 アルファベットの読み

アルファベットの1文字1音対応の音読みができることが、英単語の読み書きの基本です。

これができなければ、単語をデコーディングすることができません。また、正しい音声であることも大切です。

無料のアプリなども用いて良いので、まずはアルファベットの1文字1音を読めるようにしましょう。週に1度ペースであれば、1年くらいかかります。このアルファベットの段階が一番時間がかかると言っても過言ではありません。

中学校でアルファベットをあれほど短期間でさっと進めるのは、視覚的形態の習得のみを評価しているからですが、文字に対応している音がわからなければ、読めませんので、フォニックスを学ぶのが最短距離です。

フォニックスでも、さまざまな”ルール”を覚えることではなく、

文字と文字をつなげると語になる感覚を身につけることが目的です。

アルファベットジングルは記憶に残りやすく親しみやすいですが、惰性で歌うと発音がいい加減なまま定着し、その後の読み書きにはマイナスになるのではと感じます。

STEP2 母音の練習(特に念入りに)

母音は日本人にとって習得が最も困難です。ですが、a, o, uをすべて「あ」と同じ音で発音していては、単語のスペル間違いが継続します。1年くらいかけるつもりで、間違いはその場でさっと訂正し続けましょう。アプリなども用いて、聞こえてくる音を自分で真似て作れるように、動作(口の形)と音を結びつけられるように、構音指導もします。

STEP3 まずは2文字(母音+子音)の読み

母音と子音の発音ができるようになったら、「母音+子音」の置きかえ練習をできるだけ沢山します。

この、母音+子音がその後のすべての読み書きの基本になりますので、これも焦らず繰り返します。3文字の読みに進んだとき、ローマ字読みになったり、たどたどしくなるようでしたら、2文字の練習に戻っても良いでしょう。

2音(文字)の操作から3音の操作はとても躓きやすいことを覚えていて下さい。

例: an, am, ag, ad, ab, at…/ ip, ig, in, id…

STEP4 3文字(子音+母音+子音)の単音節語の読み

1文字1音対応ルールの文字を使って、置きかえ練習をします(つまり不規則なものは使わない)。まずは「母音(V+子音(C)を読ませ、つぎに語頭の子音(C)を付け加えるようにします。慣れてくると、C+VCの順序で読むように変更します。これで読みのスピードと正確さがあがります。成功しているかどうかの目安は「ローマ字読みをしていない」ことです。

読みの基本は、 C + VC です。

STEP5 連続子音(語頭)の練習

連続した子音の読みを練習します。そのときに、子音と子音の間に、母音を決していれないよう注意します。

例:sn, pl, sl, st, fl, gr, sw, br, cr, fr, bl, gl, qu, sn, tw, sk, sl, sp, thr, pl, st, pr, dr, tr, cl, sm, dw, spl, scr, str, spr, squ

STEP6 連続子音を用いた単音節の語の読み練習(語頭)

連続子音+VCの語の置きかえ練習をします。最初に、VC、次に語頭の子音を読ませますが、一気に2つ、3つの子音が読めなくてもいいです。練習の初めの頃は、母音の左側の子音から、1つずつ足していきます。こうすることで、子音を足すことに徐々に慣れていきます。すぐに全体を読めなくて良いので、詰まったらすぐに、基本のVCから読みましょう。ここで、音を足すという方法に慣れていきます。

例 sprit → /spr/ → /it/ → / sprit/

STEP7 連続子音(語尾)の練習

STEP6と同じ要領で、語尾の連続子音の読み練習をします。その際に、複数形などで使う語尾のsの練習もします。

例:-sp, -nk, -st, -ft, -nd, -mp, -nt, -lt, -ts, -ms, -ds, -ps, -gs

———ここまでで、1文字1音対応の単音節の読み練習は終わりです———

STEP8 母音を素早く見つける

語は「母音」が基本になります。読み書きの苦手な子にとって、母音を探すということから練習が必要な場合が多いため、STEP9にいきなり行かず、まずSTEP8で、母音を探す練習をして下さい。これは、教科書を使っても良いですし、ランダムに並んだアルファベットから母音だけに○をつけるといった練習でも良いです。(下の例は、決して“音読”させないで下さい。ここは目の動かし方の練習です)

例:roitleparstr, brupdtnikom, quilkmoiner

STEP9 多音節の語を区切る

多音節の読み方は、練習をしなければなかなかスムーズに読めません。

① 語の左から見て最初の母音を見つけます。

② その母音の右隣の子音で区切ります。

③ 同じ文字の連続子音の場合は(ss, ggなど)子音2つで1つとカウントします。

(STEP9は、“音読”させません。まず、区切ることに集中します)

例:grammadot → gramm / ad / ot

STEP 10 eで終わる語の読み練習1

色をつけた母音を名前読み、色のついていない母音をこれまで通り音読みで読む練習をします。(ここでは下線を名前読みします)これは最初は混乱しますが、ゆっくりでかまいません。「ある条件のときに、母音の読み方が変わる」ということを体で習得します。

a e i o u a e u o i u a e i a u o e a i

STEP10 eで終わる語の読み練習2

まずは、2文字(母音+子音)、そして3文字に進みます。2文字がきちんと読めない場合は、3文字に進んではいけません。

ここまでで、中学校の英単語の多くが読めるようになっているはずです。このあとは、ay, oyなどその他のフォニックスのルールや、連続母音のルールなど、少しずつ増やしてもいいでしょう。推測力が増しているので、どんどん知らないパターンの単語も試行錯誤で読むようになっていきます。

不規則語の読み

不規則語は、漢字のように暗記するしかありません。最も頻度の高いものから、繰り返し繰り返し、カルタゲームのように視覚的に触れる機会を増やしていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

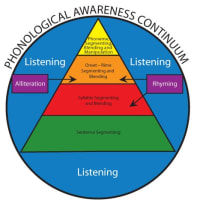

ディスレクシアであれば、音韻の操作のあたりでつまずくため、

「フォニックスをしてもうまくいかない」「フォニックスをしても読めない、、単語が書けない」という問題が出てくるかと思います。

その際は、音韻意識の練習が効果的です。

なので、最初から音韻意識と一緒にフォニックスをすれば、無理なく進められると思っています。

チャレンジ教室ではこのように進めています。

最後になりますが、ここで書いた指導内容は、

本当は、中学校でスタートするには遅すぎますよね・・・。

ですが、中学生でも「急がば回れ」と腹を括って、

時間をかけてでも、アルファベットからやってもらいます。

アルファベットを飛ばして、単語を読み書きすることはできないのです。

1年少し〜2年間ほどはテストでは苦しい思いをするかもしれませんが、

高校、大学まで英語はついて回りますので、割り切って、

アルファベットのフォニックスから始めたほうがいいのではないかな・・・と思います。

今の我慢は、必ず実ります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます