ここ暫く天体モノの物欲が萎えて大人しくしておりましたが、Vixenからポータブル赤道儀(通称:ポタ赤)ポラリエが11月末に販売される情報を得て急きょアマゾンに注文を入れておいた。

ファーストロットは即完売で、約3週間遅れで本日到着しました。

ポタ赤と言えば3年程前に「GR-Dで星空に挑戦する・赤ポタCD-1+に載せる」で良く似た製品を購入しているのですが…。※実はこのシステムは現在奄美大島の友人宅に預けてありまして(汗)

まっ、細かなことは置いておいて、到着したポラリエを開封してみました。

ちょっとズッシリ感のある本体、星座早見盤、取説、撮影ガイドブックの構成である。

本体裏面から

右上に北極星のぞき穴、中央の裏蓋は極軸望遠鏡をセットする時に取り外すので普段はこのままです。※専用の極望は購入しません。

この製品の肝であるモードダイヤル

星追尾モード、星景撮影モード(星追尾モード0.5倍速)、太陽追尾モード、月追尾モードそしてセッティングモードの5パターンである。

セッティングモードと言うのは極軸設定の際に使用します。(傾斜計の赤色バックライトが点灯するものです。)

傾斜計(本体正面から見て左側面)

これで厳密な高度を読み取ることは出来ません。

電源面(本体正面から見て右側面)

電池室の蓋を外すと単三電池2本をセット出来ます。その下にUSB出力付外部電源(USB-mini B型対応:DC4.4~5.25V)が利用出来る。

その左側のS-Nスイッチは南半球、北半球切替スイッチである。

雲台ベースと裏蓋

雲台ベースのカメラネジ(1/4インチ)は裏から指で押し出しながらカメラ雲台にねじ込んで行く。

裏蓋にはコンパスがセットされていて、これでおおよそ北に向けることに。

北極星のぞき穴を少し小細工を

キヤノンのアングルファインダーCで北極星探しをするため、余っていたアダプター金具を両面テープで留めてみた。

仮組みのシステム

三脚はVelbon Geo Carmagne 830、ベースとなる雲台はManfrotto 410ギア付きジュニア雲台、撮影用雲台はMarkins Q3-TrQ(410g)、カメラはEOS 5D Mark II+ Kirk L-bracket(計1040g)。

ポラリエの搭載可能重量が約2.0kg以下なので使えるレンズは

EF16-35mm F2.8L USM(640g)

EF14mm F2.8L II USM(645g)

EF24mm F1.4L II USM(650g)

EF135mm F2L USM(750g)

あたりになるでしょう。

いずれにしても週明けまで天気が荒れそうなので、テスト撮影は年末~年始位かな?

昨日3日、京都で行われていた星のソムリエの講座が遂に最終回を迎えてしまいました。

7月に開催された第4回目以来の受講になってしまい約5カ月ぶりです。もちろん今年度中の卒業(案内人の資格認定)は有りません。

受講・習得出来なかった単位は来年度に持ち越しになってしまいました。

最終回は講義「ワンランク上を目指して」で京都大学・大学院理学研究科の嶺重 慎と言う偉い先生のお話です。

※写っている人はスタッフの方です。

ブラックホールの話を出来るだけ噛み砕いてお話されましたが、何せ私のオツムでは理解出来る限界が有りますので…。

また「ユニバーサルデザイン天文教育」と言う障害者や長期入院中の子供などを対象とした天文教育の活動についても紹介があり、これは少々興味が沸きました。

ここの所、間が開いてしまったブログ更新もまた気合いを入れて頑張りマッセ!※実はこの間には色々と有ったのですよ。

先日11日は京都国立近大美術館で青木繁展を観覧後、星空案内人・資格認定講座を「星のソムリエ京都」で受講して参りました。

場所は京都のほぼ中心地(烏丸御池)にある新風館3階トランスジャンルと言うホールです。

賑やかな商業ビル内にあり、少し落ち着きませんが交通アクセスは抜群です。

今回の講義は第3回講座「星空の文化に親しむ」です。

第1回目を受講出来なかったので私としては2回目の講座です。

受講生に講師やスタッフ含めて室内はほぼ満室です。

講師は京都産業大学(言語学専攻)の大学院生で天文雑誌のライターでもあるH講師です。

どういう内容かと言うと…

・導入:星空の文化って何だろう

・知識編:昔の天文学と宇宙観

・実践編:星空案内での使いどころ

・古代天文学史~文明の曙から京都まで

・最後に:天文学と星空の文化

プトレマイオスや古代エジプトの太陽暦くらいは多少ついて行けても、太陰太陽暦や陰陽五行説、インドや中国の占星術、宿曜道・陰陽道などを細かく説明されてもね~。

オタクネタとは言わないがちょっと難解でやんす。ozz…

講義終了後に単位認定レポートと言う問題集を渡されますが、この内容が講義と殆どリンクしていません。

結局、前回購入したテキスト本「星空案内人になろう!」(技術評論社)を熟読することになります。

問題の中にはネットで確認するものまであり泣かせます。

最後に前回の第2回講座「星座を見つけよう」の実技試験が行われる予定でしたが、今回も曇天のため中止となりました。

例え実施されていても恐らく月明かり(月齢9.2)で殆ど星座を確認するのは困難だと思われました。

昨年夏に奄美・加計呂麻島に2ヵ月間滞在する前に、少しでも星空を案内出来るようにと兵庫県立西はりま天文台の研究員の方に色々教示して頂きました。

その中で星のソムリエ「星空案内人 ® 資格認定制度」の事を紹介されました。

西はりま天文台では秋頃から開始されるようでしたが情報入手が遅れ、ようやく先日京都で天文コミュニティーとして天体観望会や天文教室の実施をされている黄華堂さんに申し込みが出来ました。

星空案内人資格認定制度とは?

〈内容〉

「さあ、はじめよう」・・・必須単位取得、初級、知識

星座のルーツを探る、星の動きと地球の動きなど

「星座を見つけよう」・・・選択、初級、実践

星空観察の準備、星座早見盤を使う、見つけやすい星と星座など

「星の文化に親しむ」・・・選択、初級、知識

古代の宇宙観、太陽と月の神話学、十五夜の夜、七夕と星祭など

「宇宙はどんな世界」・・・選択、初級、知識

太陽系とはどんなシステム、恒星とはどのようなものか、銀河についてなど

「星空案内の実際」・・・必須、初級、実践

星空案内のやりかたと技術、星空案内のメニューを作る、安全の確保など

「望遠鏡のしくみ」・・・必須単位取得、初級、知識

望遠鏡の原理、望遠鏡の種類、望遠鏡の性能と倍率など

「宇宙はこんなに活動的」・・・単位外、中級、知識

ビッグバン宇宙論、X線で探る宇宙、ブラックホールなど

「望遠鏡を使ってみよう」・・・選択、中級、実践

いろいろなタイプの望遠鏡、星にねらい、望遠鏡で見る星々など

「ワンランク上を目指して」・・・単位外、上級、実践

星空案内の実際、仲間作りと情報の入手、ツアーのはじまりなど

〈講義の取り方〉

星のソムリエの資格は『案内人』と『準案内人』の2つがあります。

それぞれ必要な講義や受講の仕方は指定され、年度を越して受講・取得することが可能です。

既に4月9日に第1回目講座は終了していたので昨日(5/7)第2回講座(テーマ:第2回「星座を見つけよう」)を受講しました。

時間(スケジュール):

15:40 受付開始

16:00~18:00 講義「星座を見つけよう」

18:00~19:15 茶話会(キャンパスプラザ京都 第3会議室)

19:15 実技試験会場へ移動

19:30~20:30 実技試験「星座を見つけよう」(+実技練習)

私は実技試験を受けませんでしたが、残念な事に曇り空の為に実施されなかったようです。

自宅から会場のキャンパスプラザ京都まで車で行きましたので約7時間の外出です。

当然その間、愛犬ハルは自宅でお留守番ですが幸運にも余り機嫌は悪くありませんでした。

翌日、つまり本日はそのご褒美の意味合いも込めて琵琶湖にドライブです。

帰宅頃には暴睡モードです。

いつもこれ位おとなしいと良いのですが…。

チョビっとでも役に立ったと思われたらポチとお願いいたします。

![]()

にほんブログ村

丁度このブログを始める前がDeep Sky Watchingに一番熱かったのです。

カメラ機材やPC環境なども全然貧弱でスキルも無かったのですが情熱らしきものは旺盛だったように思います。

またここ数年で近郊のスターウォッチ環境も酷くなっています。

もう街中ではオリオンの中にあるM42など見ることは困難です。

冬キャンには車を利用しカメラ機材もある程度積み込めますので、今シーズンは頑張って夜空を撮ってみようと思います。

ただ赤道儀に望遠鏡を載せオートガイドで本格的なものは無理で、標準・広角レンズを使った星野撮影が中心となります。

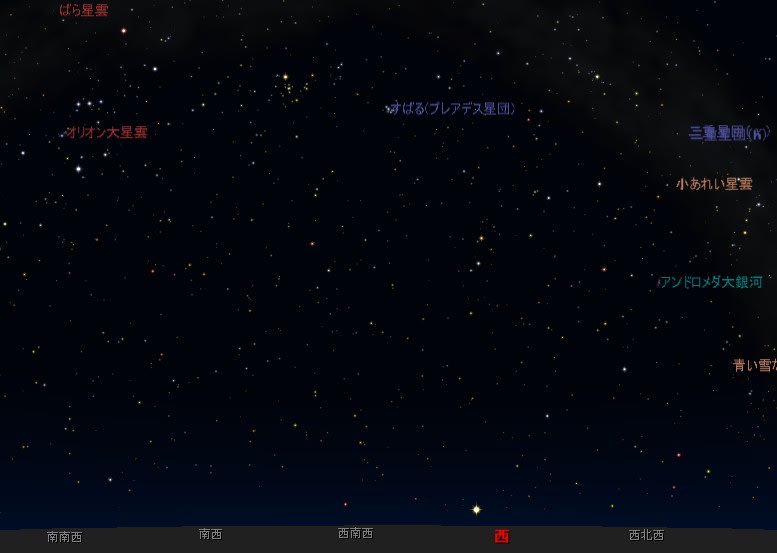

2005年ごろの古いデータを引っ張り出し少しPCで調整したものをアップします。

<M42> <M31アンドロメダ> <M45スバル>

いずれも今が丁度見頃の星たち(星雲)です。

M42(オリオン大星雲)はオリオン座の中央にある三ツ星の下にボワァーと雲見たいに見えるのがそれです。

ほぼ天頂にあるスバル(プレアデス)も眼視出来ます。

その北側にM31(アンドロメダ大銀河)を見ることができます。

キャンプ場での夜空を皆さんも楽しんで下さい。

チョビっとでも役に立ったと思われたらポチとお願いいたします。

行った目的は研究員の方と星の見方などの相談です。

この施設は公開望遠鏡としては世界一のなゆたで天体観望会も行っており、マニア垂涎の的でもあります。

<公園入り口より>

自宅から高速道路を使って約210km、約二時間半はかかります。

最寄りは中国自動車道・作用IC

<天文台・南館>

ここの3階になゆた望遠鏡が設置されています。

それにしてもデカイ!

歴史的にも有意義な望遠鏡なども現役展示してます。

<Kカメラ>

その他一般人も利用できるサテライトドームがあります。

立派すぎるぞ。

<南館・入り口>

ここには研究室もあり、そこで色々お話を聞く事が出来ました。

なゆたの制御室が見えます。(3階)

<なゆた・入り口>

完全空調の利いた巨大な望遠鏡。

<なゆた>

国内最大の2mのなゆた望遠鏡は一般人が利用できる公開望遠鏡としては世界最大です。

のぞいてみると14億光年先の天体が見えるそうです。

おお、このスペックを見よ!

<なゆた・スペック>

専門家でないので調べても理解しがたいのですが、数値的にはきっと凄いのでしょう。

望遠レンズでF1.5なんて羨ましい。もっとも持ち運び出来ませんが…アホな事を考えながら見学です。

並ぶ用に洋風の寺院をイメージされた建物

<天文台・北館>

60cm反射望遠鏡が設置されており、2mなゆた望遠鏡のサポート用として使用されています。

ここでも光害の影響を全く受けない訳ではないそうですが、素晴らしい眺望・ロケーションです。

<公園周囲>

この公園は夜間は入場禁止なのですが、宿泊施設(ロッジ)が完備されているので安心して天体観望会を楽しめるそうです。

夏場はバイクでツーリングがてらで来園するのも楽しいですね。

浜辺での語らいも、もう少し星空の勉強をしなければその内ボロが出てしまい、彼女とのロマンスどころか藪蛇で恥をかく羽目になりそうです。

と、言う訳でお調子者の本領発揮してこんは本を購入です。

<星空の不思議136のQ&A>画像拝借

Q&A方式ですが正直ある程度質問するにも予備知識が必要な感じです。

暇があれば図書館にでも行って読破してもいいかも。意外とお高く2,415円也。

あくまでロマンティックな場面を想定して、星空の見方を考察します。

私も素人ですので、場の空気を読まないオタク系のような深い話は避けて行きます。

時は夏休み中の2010年8月10日(新月)、奄美大島・瀬戸内町あたりの星空をシュミレーションしてみます。

加計呂麻はもちろんヤドリ浜キャンプ場でも同じ感じです。

今回は天体シュミレーションソフト・ステラナビゲータVer.8を利用しています。

まず、星空を語る前に彼女の理解度を把握します。

♂:今夜の天の川は七夕(7月7日)より綺麗だね。

♀:え、天の川って七夕しか見えないのじゃないの? ← ほとんどノー天気の彼女に感謝すべし。

どうして今夜の方が綺麗なの? ← 7/7は新月より5日はやく、天の川も低くに見える。普通はこのレベルか。

そうね。Jupiter(木星)も良く見えるよね。 ← 警戒して、早めに星の話は切り上げる方が無難か。

8月10日23:00南の空

<星図1-1>

2等星より明るい星しか表示していないので、乏しい星空の様に見えます。

実際の加計呂麻の星空はこんなものではありませんよ。星が見えすぎて説明しにくい位です。

東に一段と明るく輝く木星と南の空正面にアルタイル、右上にベガ、その二つを底辺にして三角形の頂点にデネブが見えればもう合格です(夏の大三角)。

これに星座を重ねると

<星図1-2>

さらに星座絵を加えると

<星図1-3>

どうですか?南の空に彼女の星座が出てきましたか?

ベガとアルタイルは、七夕の伝説における「おりひめ(織姫)」と「ひこぼし(彦星)」で有名ですね。

次に北の空

<星図2-1>

ここでアルタイルは見えませんが真上にある事は理解出来ますね。

星座と星座絵を

<星図2-2>

<星図2-3>

ここで、ごくごく普通の疑問。

どっちが「南」なの?と言う事ですね。※加計呂麻の徳浜海岸なら海を見る正面が南ですよ。行かない人には余り関係ないか…

これは単純に北の空に鎮座する北極星(ポラリス)を探すのが一番簡単です。

ヒシャク型の星の形「北斗七星」を北の方角で見つけましょう。※その「北」が分らん!と言われそうですが、その努力なくして星空の話は語るなかれ。

<星図3>3.3等星までの星を表示

実際には北極星(ポラリス)はそれほど明るくありませんので分り難いかも。大体が分かれば全体の流れに問題ありません。赤道儀を使って観測するなら別ですけど。

また、この時期「北斗七星」は早めに北の空低くに位置しますので注意が必要です。星図3は21:00頃のものです。

同時刻の真上・天頂辺りの天の川が見える辺り

<星図4-1>4等星までの星を表示

<星図4-2>

<星図4-3>

ベガやアルタイル、はくちょう座が認識出来れば夏の星空の第一歩は卒業ですかね。

そう思って先の日曜日に岐阜の星撮り用の秘所に行ってきました。

自宅から120km強、北陸道を使っても二時間余りかかります。

車で15分くらいの所にある撮影ポイントも周囲が最近めっぽう明るくなって来た様な気がします。

昨年末に行った青山高原の駐車場から見渡す地平線は市街地光でびっくりするくらい明るい。

最近では望遠鏡を赤道儀に載せ、PC繋げて天頂の一画を切り出す撮影は行っていません。

せいぜい200mmまでのカメラレンズで狙いを定めますが、メインは広角系で三脚またはポタ赤程度の装備で撮像を作りたいと思っています。

今回は初めての撮影ポイントでもあり、天気が一晩中持つか不安でもあったのでロケハン程度の感じで現場に向かいました。

主になる撮影時間帯は23時~02時くらいまでです。

出来るだけ天頂に天の川が来るのを待ちます。03時位からは周囲が明るくなり始めますので02時まで位が限度です。

撮り始めた頃はまだ南西側に近く市街地光の影響があり、天頂付近まで来たときには薄曇になりしょぼい天の川になってしまいました(涙)。

撮影機材

EOS 5D Mark Ⅱ+EF14mm F2.8L II USM

F2.8、SS15秒、ISO6400、NR類全てoff

市街地光が気になりSSを短めにしましたが、現場の雰囲気はこんなものです。

F2.8、SS30秒、ISO6400、NR類全てoff

コントラストを付けて現像してみました。やはり光害が影響します。

今の時期、気合を入れてM8やM20などを狙うには全然OKの撮影ポイントなんですけど。

しかし今回のポイントより暗い場所を探すとなると近畿の屋根・大台ケ原あたりまで出撃しなければならないのかな…。

GR-DのJPEGファイルをステライメージでコンポジットする為の撮影となりました。

青山高原で星野撮影で使える空は少ないです。西に津、東に上野・名張、北に鈴鹿と市街地が広がり地平線は明るいです。

僅かに南方が暗い程度です。

天の川は天頂付近で綺麗に見えていますが、おそらくそれでも少ない方だと思われます。

ここでは広角星野撮影は不向きと判断しました。

さて、大変な思い過ごしをしておりました。

ステライメージではRAWファイル(CR2)でしかデジタル現像しておらず、当然ダーク・フラット補正もRAWファイル・ベイヤー配列から展開しています。

JPEGファイルではダーク補正など不要なのですよね。と、言うか出来ません。

お馬鹿なことにJPEGファイルでしか撮っていないのにダーク補正用の撮影をしていました。(悲)

今回の撮影条件…

赤道儀:CD-1+、恒星時追尾コントロール1.0X倍速

GR-D:ISO200、F4、180s

幾つかカットを撮ったのですが上述のように使える天空が限られ、気に入る構図が出来ませんでした。

オリオンとその東側の天の川、シリウスとスバルをぎりぎり無理やり入れ込んだものになってしまいました。はっきり言って品がありません。

F4に絞ってても画角端では歪が出ていますが、概ね○です。M42やスバルも”それっぽい”イメージで撮れてます。

天の川の写り方についてはコンデジではこれが限界かと思われますがどうでしょうか?

赤外カットフィルターとローパスフィルターを取り外してある天文専用の改造カメラや高感度一デジでも無い限り星雲の塊のような天の川は撮れないような気がします。

<オリオン・天の川>1枚撮り

<オリオン・天の川>1枚撮り、ピクセル等倍

4枚コンポジット後にレベル調整をかけてあります。

初代GR-DはNR(ノイズリダクション)を設定出来ないので180s撮影は労力ばかりで糧が少ないですね。

これのおかげでバッテリーの消耗が激しいです。4時間程度の撮影でしたが3本使用しました。

<オリオン・天の川>4枚コンポジット

<オリオン・天の川>4枚コンポジット、ピクセル等倍

さらにコンポジットしたものに背景のノイズを滑らかにするためにNeatImageを使いました。

<オリオン・天の川>4枚コンポジット、NeatImage

<オリオン・天の川>4枚コンポジット、NeatImage、ピクセル等倍

さすがコンデジとは言え180s×4枚=12分も露出をかければそれなりに小さな星も写ります。

ここまで行くとお気軽、手抜きの撮影スタイルを逸脱しています。

星野撮影に最適なロケーション探しが今後も続きます。