2012年の6月30日、イーダちゃんは、みずほフィルハーモニーの定期演奏会にいってきました。

前回このオケを聴きにいったときのメニューは、ベートーベンの第7とエルガーでした---指揮は、時任康文氏。

今回のメインデッシュは、ぐっと趣が変わって、20世紀音楽であるショスタコーヴィッチ---。

ショスタコさんはソ連邦の作曲家---あのスターリンの大粛清時代を、猜疑と密告の恐怖に怯えながら、なんとか生きのびることのできた、しかし、その代償として恐怖と不安に満ち満ちた、暗ーい生涯を送らざるをえなかった、受難と苦悩の大作曲家です。(凄え形容詞だなあw)

たしか「収容所列島」のソルジェニーツインなんかと同世代なんじゃなかったっけ?

ただ、僕的に正直にいわせてもらいますと、ショスタコさんっていうのは、どちらかというと苦手方面の作曲家なんでありまして、最初は「うーん」という迷いまじりのノリだったのですが、友人のオケのひとが、とにかく今回の指揮者はいい、だもんで是非きてみてくれ、というのでいってみたんですよ。

場所は、文京シビックホール---こちらは、大江戸線「春日」駅下車徒歩2分、後楽園のすぐ隣り---25Fの展望台からスカイツリーがよく見える、超・近代的な施設です。

そこの1Fの大ホールが、今回のみずほフィルさんの演奏会の舞台なのでありました。

さて、そこで行われた第22回の定期演奏会では、どんな音楽が聴けたのか---?

それが、今回のイーダちゃんのページのテーマなのであります---うまく表現しきれるかどうかは分かりませんが、当日感じたことの何分の1かでも正確な言葉に置きかえて、できるかぎりやってみたいと思います。

× × ×

さあ、開演時間になりました---。

それぞれの手に楽器をもったオケのメンバーたちが、舞台の両裾からぞろぞろと歩いてきます。

何度体験しても、この本番まえの一瞬っていうのはワクワクしますねえ。

オケのメンバーさんなんかも、きっとそのへんの心理はいっしょなのでせう。

音あわせ。それから、譜面をちょっとめくってみたりの何気な動作のうちにも、各々の身中に漲っている、過剰なオーラをびんびんと熱く感じます。

まして、僕がいたのは最前列の2列目でしたから、それらのオーラにあてられ、自然と身体が熱くなってくるのは、もう避けようがありませんでした。

うーむ、落ちつかない、早いとこはじまらないかな、と思っていたら、おお、いいタイミングで当日の指揮者の登場です。

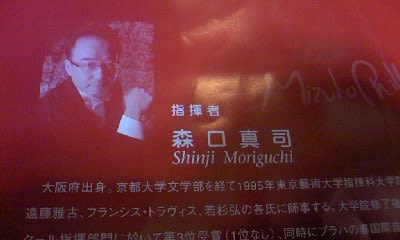

舞台のむかって左の裾から---キビキビとした動作で森口真司氏がやってきました。

観客の拍手。それから、オケのメンツの歓迎の足踏み。

僕は、森口氏を見たのはこのときがはじめてだったのですが、見た瞬間、好感をもちました。

なんていうか、「硬派」のカオしてるんですよ、この森口氏って。

僕、彼を見た瞬間、

----おお、ショスタコうまそうな顔してる。こりゃ、今日は、買いだな…。

なんて不遜にも思っちゃった。

根拠なんてナッシング、でも、そう感じたのはホント。

たぶん、ニンゲン、相性って想像以上に大きいんじゃないか、と思うんですよ。

僕は、森口氏の、なんというか「鬼軍曹」的なカオが、見た瞬間から超・気に入ってしまったの。

前回の指揮者、じゃっかんプレーボーイ的な佇まいを香らせていた時任氏よりもっとね。

このひとのカオ、なんていうか昔気質の職人さん風なんですよ。

音楽に対する素朴な確信に満ちた、なんとも力強い、一徹モノのいいカオをされてるの。

上図:論より証拠、これが、森口氏だっ!

僕はそれに射られたってわけ---で、期待に胸をぷうとふくらませたんです。

その森口氏が大きく両手をふりあげて、ええ、緊張の一瞬、そして、冒頭の長ーい和音、つづいて角笛を模したホルンの牧歌的な歌が流れてきて、いよいよ音楽がはじまりました…。

1曲目は、ウェーバーの「魔弾の射手」----

この時点で、僕はもう結構ビックリしてました。

だって、みずほのオケ、前回と音がまるでちがうんだもの!

前の1月の時任氏のときは、オケは非常に中性的な---サイトウ・キネン・オーケストラみたいな、といったほうが分かりやすいでせうか?---透明な音をだしていたんですよ。(たぶん、指揮者は意識してそのような音を導いていたと思うんだけど)

でもね、今回は、ウェーバーの1音目からもうちがっていた。

音がね、熱かった。

そして、ぐるぐるとうねってた。

作曲者ウェーバーの意図しただろう、魔弾の射手の棲む、原始の深い森---その森のなかの冷気ってたぶんこんなんじゃないか、と思わせるような凛とした香りが、全体の音に混入して、音楽全体になんともいえない彩りと深みを与えていた、とでもいいますか。

以前の演奏会のときには聴けなかった、優れた音楽だけがもっている、あの微妙な「魔」の気配が、オーケストラのかもしだすそこかしこの声部から、漏れだしてきているようでした。

全体の音の透明度、流麗さ、綺麗さ、といった尺度では、恐らく前回の1.22のときのほうが上だったでせう。

今回のみずほフィルの音は、あのときよりは濁って、ときどき音の縁がささくれだったりもしていたから。

しかし、「音楽」としては、これほど生きた、説得力のある音は、そうそう出せないんじゃないかって気がしました。

で、僕は、その音の奔流に呑まれ、軽い愕然状態に陥っちゃったわけ。

たしか以前、敬愛する宇野先生のエッセイかなんかで、オケは指揮者によってぜんぜん音が変わっちゃうんだ、という意見を斜め読みした記憶はありましたけど、それを厳正な事実としてここまで見せつけられちゃうとね---いやー マジびっくりもんの体験でしたよ、アレは…。

そして、オケのこのような音が最大限に発揮されたのが、

2曲目のハチャトリアンの組曲「仮面舞踏会」だったんじゃないのかな---。

これ、この日の演奏会の白眉だったのではないでせうか。

もの凄くよかったもん---なんというか、このハチャトリアンってロシア派の作曲家さんの画風って、根本的にシュトラウス親子なんかのウィーン派閥とまるきり異なる風情があるじゃないですか?

もともとの血の濃さの相違っていうか、燕尾服を着てても原始の血のたぎりはどうにも隠せない、みたいなスラブ民族独特のパトスの激烈さとでもいいますか。

ええ、僕等がワルツと聴いてまず思い描くのは、主にウィーン派閥の、やや着崩した感じの、お午すぎのガーデンパーティーのひととき、みたいな優雅で瀟洒ななイメージじゃないかと思うんですが、このアルメニア人のハチャトリアンの場合、もそっと野蛮な要素を自分の作品内に意図的に注入している気がするんですね。

そして、優雅の裏手にこっそりと封じこめた、この「野蛮」の気配を、あえて自身の作風の「売り」に仕立ててるってこと。

ま、クレバーで効果的なな戦略ですわな。

浅田真央のテーマとして有名になったあのワルツにしても、あれは、自身の作風をより光らせるために、シュトラウス派のワルツのイメージをあえて利用しちゃってる趣があるじゃないですか?

優雅なワルツの器に、こーんな血のにおいのするタルタルステーキを盛ってみたんだけど、どうかしら? みたいな---。

要するに、従来のワルツのイメージを、自分の引き立て役にちょちょいと利用しちゃったわけ。一種の確信犯ですよね---声部はシュトラウスの時代より断然ぶ厚くなってるし、それらの声部を重ねあわせたり、たぐり寄せたり、ときによっては片方の音の輪から片方をくぐらせてみたり、場合によってはきりきり舞いさせたり、なにをどうするのも自由自在、器量もセンスもじゅうぶんに持ちあわせた、腕達者な作曲家といった印象でせうか。

そのようなわけで、僕は、あまりにスマートすぎて感じられる、この業師ハチャトリアンという作曲家をいままでそれほど好んではいなかったのですが、森口氏の指揮するみずほフィルの音で聴いてみると、このハチャトリアン、計算しつくされた達者さ、あざとさといった要素より、むしろ作曲者本来の血の熱さのほうがより大きく聴こえてくるの。

これがその「仮面舞踏会」のワルツの楽譜ね---あいにくこれはオケ用のじゃなくてピアノ譜なんですけど---このほうが分かりやすいかと思うんで、ちょいと挙げておきませうか。

上記楽譜の4小節の前奏を終え、5小節目から「ミ-#ソ-ラ-シ-ド-#レ-ミー」という曲のテーマが、ヴァイオリン軍団のなかでめまぐるしい追いかけっこをはじめ、光と影の小刻みなその2重奏がだんだんに盛りあがっていき、それらの上昇ムーブメントの支流のすべてが13小節目からの「ミ・ミー#レ」という大きな吐息にはじめて結びつくところ---に、どうぞご注目ください。

この曲のキモともいうべき最重要のこの部分で、聴いているお客にどんな種類のカタルシスを与えうるか、というのが、あらゆる指揮者とオケさんにとって最大の見せ場というか、いわゆる腕の見せどころだと思うんですが、この日のみずほフィルさんの奏でたこの部分は、とてもよかった、というか、いい意味で実にロマン派してましたねえ、この日のみずほさんは。

僕は、旧東ドイツの指揮者、ヘルベルト・ケーゲルの指揮するドレスデン・フィルでの演奏で、常々この曲を愛聴していたのですが、そのケーゲル氏---彼、東西ドイツ統合の後に拳銃自殺しちゃったあのケーゲルのことです---は、イコンの細密画みたいに精密に音楽を織っていくひとなんですよ。

彼の指揮で聴くと、音楽は、自身の生命活動を一瞬停止させて、CTスキャンで輪切りにして撮ってみたんですけど、どお? といったような、ふしぎな静止映像のイメージを聴者の脳裏に届けてくれるの。

要するに、汗のにおいがまったくしない特殊な音楽として仕立てているんですね。

氷点下にフリーズドライされた鑑賞用の生命生花とでもいいますか---まあ、「死」のメルヘンというか、美しいけど、いくらか不自然な音楽なわけなんです。

そこにいくと、僕の体験した6.30の森口氏は、熱かった---ええ、愚直なまでに熱かったですねえ。

前回の指揮者・時任氏の目指した指揮が20世紀後半に流行した「客観的視座からの指揮」ならば、森口氏の指揮は、20世紀前半の、あのフルベンなんかに結びつく路線でせうか。

とにかく熱いんですよ---そして、もの凄いリアルな生命感に満ちてるんです、オケの細かい音のひとつひとつまで。

森口氏の指揮で聴くと、この仮面舞踏会のテーマは、行き場のないいくつもの焦燥が、逃げ場を求めてさまよっているうち、例の「ミ・ミー#レ!」になだれこんで一斉に歓喜する、みたいな---聖書のあの出エジプト記張りの、エネルギッシュなドラマとして体感されるの。

なかんずく僕が魅せられたのは、演奏中の氏の背中の美しさでした。

さきにも書きましたが、僕は最前列の2列目から舞台をずっと見上げてましたので、超・熱く指揮に打ちこまれている氏の背中がド迫力で間近に見えるわけ。

その背中を眺めながら、僕がいちばんびっくりしたのは、氏の背中から「見栄」のかおりがまったく漂ってこないことでした。

こういうのって、実は、あんまりないんですよ。

音楽家っていったって、まあ俗世のニンゲンですからね---名人と呼ばれたい欲とか、より多くの観客を感動させ感涙させたい、といったような欲目はもっているのがフツーです。また、そいうった欲が皆無なら、競争の厳しい音楽業界のなかを、とても生き残ってはいけないでせう。

お客をまったく意識しないというのは、音楽という客商売をやる上ではやっぱり欠点でしょうし、自分を実情以上に大きく見せたいというのも、舞台人としては、まあ当然の心理でありプライドなんだと思います。

実際、前回の1.22のみずほの演奏会のときの指揮者・時任氏の背中は、たえず観客の存在に対してアンテナを張っているのが感じられました。

これは、悪口じゃないんですよ---観客の反応を見ながら、音楽の装いを瞬間ごとに変えていく即興の才は、舞台人としてのむしろ必然でせう。

森口氏にしてもそのへんは一緒---コンサート・マスターやそれぞれのオケのメンツに気を使ったり、ゲストのオケのひとをお客に紹介したりと、そのへんの手際におさおさ抜かりはありません。

ただ、挨拶して、オケが鳴りはじめ、ひととび音楽が未知の大洋に船出すると---もう演奏ひとすじ---そのうちに夢中になって、お客のことなんてきっと忘れちゃうんでせうねえ、あれは。

氏の指揮する背中から、見る見る世俗の垢が脱色していき、やがて現れてくるあの無心さ!---あれは、ちょっと美しかった。

なんというか、僕は、氏の演奏する背を見つつ、「土佐の一本釣り」というむかしの日本映画を思いだしてしまった。

ええ、大海原でカツオの一本釣りをする漁師の背中ってあんななんですよ。

もう無我夢中---漁のまえはああしようこうしようとか色々と考えちゃいるんですが、いざ魚群に巡りあったら、もう甲板のうえは戦場ですから---ひたすら無心になって、荒海のうえで自身の竿だけを頼りに、海面下の獲物であるカツオと、一対一のタイマンで、ひたすら対峙していくしかない。

氏の背中には、荒海上の漁師に共通する、その一種得がたい、無心の気配がたしかにありました。

目に見えないその無心は、オケの各々のメンツに徐々に伝播していき、やがてオケの音のすべてが、森口氏始発の無心に染められて、ひとつの楽器として海鳴りのように鳴りはじめます。

もの凄い迫力だったな、アレは…。

僕は、オトコ・森口氏に魅了され、それからオケの強力な「鳴り」に魅了され、さらにはビオラとチェロ軍の低音のツッコミと追っかけに魅了され、総合的な絵師としてのアラム・ハチャトリアンという男の夢想にも魅了されました。

金管も木管もよかった。

みんな、夢中になって音楽してた。

野性的なマズルカとギャロップがことに素敵でした。

わりと知的でおとなしめに見えるオケの皆さんのどこからこんな野性が吹きだしてくるのかと訝ったくらい、うん、パンキーでキュートな演奏でしたよ、アレは…。

惜しむらくは、チェロの谷口氏のソロが聴けなかったことかなあ。(前回のエルガーで、イーダちゃんは谷口氏のでしゃばらない、フルニエみたいに瑞々しいチェロのファンになっていたのでありました)

うん、ひとことでいって、とてもアマチュア始発とは思えない、熱くて真摯でエスプレッシーヴォな音楽を聴かせてもらったわけでして、そのことに対してイーダちゃんは非常に感謝の念をもっている、と、ここで多くの方にお伝えしておきたいですね---。m(_ _)m

で、プログラムのラストは、ショスタコーヴィッチの5番----

だったのですけど、ここまできて察しのいい方はすでに感づいているかも分かりませんが、イーダちゃんは、ショスタコがむかしっからどうにも苦手なんですよ。

理解しようとして何度も聴いたんですが、ブルックナーやシベリウスみたいには、どうしても夢中になれんのです。

優れた音楽だっていうのは分かるし、繊細なうえにも繊細な機微を表した音楽だってこともまあ分かる。

でもね---「おお、こんなとこまで音楽で表せるのか!」という音楽のひだを追っていくとさらに繊細淫靡なひだがあり、「おお、さっきより微妙で繊細な不安の表現がこんなところまで! 音楽でこんなことまでやれるのか…」と思っていたら、そのさきにもさらに超・繊細なひだがあり…。

そーして延々とそのマトリョーシカ状態がつづいていくの。

いくら繊細であっても、繊細針ばかりで布地をちまちまと縫いあげていくと、作品全体はシベリア平原のごとく大味になる、ということを、僕はショスタコ経由で知ったような気がします。

やはーり、やはり彼は、ラフマニノフとおなじ純然たるロシアの作曲家だったのですよ!

僕は、ショスタコを聴いていると、ゴンチャロフの「オブローモフ」を決まって思いだすんです。

ペルシャのガウンを羽織ったオブローモフが、ベッドから降りてスリッパを履くまでまるまる一章もかかる、あの退屈で愛しい大小説「オブローモフ」!

機敏で秀才、器用でなんでもできる天才ショスタコーヴィッチと、無為と退屈とを愛した、徹底的にアンチ・ロマンの、あのオブローモフ!

表面上はまったく似ちゃあいませんが、両者の必然の共通項である「ロシア」という広大な土地の香りに、僕は非常に惹かれます。

ショスタコはどうしても好きにはなれなくて、そのせいもあって森口氏とみずほフィルの好演にもかかわらず、第3楽章のラルゴではついついうたた寝をしてしまったことを、ここに正直に告白しておきませう。

× × ×

ま、そのようなわけで、みずほフィルの第22回の公演は、とってもよかったのでありますよ。

はじめて生のオケを聴いた同僚の女の子は、ハチャトリアンのワルツの躍動感にすっかり魅せられて、両頬を真っ赤にしていました。

で、コンサートのあとには友人みんなで集まって、お茶飲んでおしゃべりしたりで非常に楽しい宵をすごすことができました。

こういう時間がときどきあると、うーむ、生きるってなかなかいいもんだなあ、なんて改めて思ったりしちゃいます。

こんな時間ばかり集めて人生を紡いでいけたらなあ、と一端は夢想したりもしたんだけど、もし、実際にそれをやったら、人生全体が平板な無為になっちゃって案外退屈かも、と思いなおし、明日以降の平板な日常に向け、「むう!」と改めて気張ってみせたりもする、公演帰りの夕映えイーダちゃんなのでありました---。

あ。最後に森口氏関連の情報---いま、youtube に森口氏のリハーサル光景の映像がアップされています。

これは買いですヨ。このフィルムのなかには、音楽に対する氏の確信、非凡なパッションなどがあますところなく表現されてると思う。

興味ある方はご覧あれ---森口真司 youtube ですぐに到着できると思います。