「反まなざし村」について、ぼくは今まで度々「敵の工作員である」と形容してきたかと思います。

「オタクが事実に気づきそうだ、工作せよ」との「闇の大首領様」の命に従い、フェミニズムについて水際作戦でデマを流しているのであると。

「男性学」についても同じことが言えましょう。フェミニズムによって破壊されたこの世界への素朴な懐疑を抱いた者を水際でいち早く取り込み、SEALDsにしてしまおうという。本書もまた、そんな「オルグ」の様子が捉えられた、貴重な一冊になっております。

最近やたらと本を出していらっしゃる田中俊之師匠ですが、今回は小島慶子アナとの対談本。

まえがきは小島アナが担当し、内容は「女性差別はなくすべきだが、男性は女性より強くてしかるべきというのもアンフェア、男も不自由だと言っていいのだ(大意)」といった、なかなかいいと思えるもの。

が、みなさんもおわかりかと思います。

「男性学」を謳う連中は、看板にはこの程度のことは平気で書く。しかし毎度毎度、中身を読んでいくとそれが見事に裏切られる。ちょっとやそっとで彼ら彼女らを信頼することはできない。

どうなりますことやら……と思いつつ、ページをめくっていくと、育児について書かれた「「イクメン礼賛」では変わらない」といった節タイトルが目につきます(136p)、小島アナは「働く女は主婦よりエラい」といった価値観を批判、同様に男性も「イクメンこそが素晴らしい」などと一面的な価値観を持たないでほしいとの、こちらが舌を巻くような正論を展開し、田中師匠もそれに同意します。

感激してうんうん頷きながらページをめくると、現れるのは「マスコミが植え付ける性別役割分担」といった節タイトル(140p)。舌の根も乾かぬうちに、田中師匠は妊婦向けの雑誌で「自分が入院したあと夫が困らないように、料理を作って冷凍しておきましょう」などと書かれていることを「気持ち悪い。」と非難し出します。小島アナも二十九歳の男性に恋人ができたというので「料理をしなかったら結婚してもらえないよ」とアドバイスしたことを自慢げに語り出します。この男性、いろいろ言われた挙げ句「もっとワークライフバランスの取りやすい会社」に行ったということで、まあご愁傷様と言うべきか、天上界では就職先がいっぱいあるらしくて羨ましゅうございますなあと言うべきか。

こんな調子で、しょせん、マスコミなり何なりを仮想敵にして無限に妄想を繰り広げている限り、彼ら彼女らに「内省」の二文字は不要なのです。

「男が運ぶ母の呪い(61p)」での小島アナの語るエピソードもわけがわかりません。研究職にあった女性が高収入、高学歴、高肩書きの男性と結婚し、専業主婦となった、というお話です。傍からは「優秀な女性が研究を辞めるなんてもったいないな」と思いますが、そんなのは本人の自由ですし、彼ら彼女らはリベラリストとしてのタテマエを守るため、諸手を挙げて賞賛せねばならないはずです。

ところが彼女はこの男性が「頭の悪い女性は嫌いだから高学歴がいい」と明言したことに「こういう夫たちに優秀な女性がどんどん潰されていく」と難じているのです。田中師匠は「まさに女性はサイドカーという発想を感じます。」と感想を漏らします。確かに「才能の無駄遣い」だと思うし、無学でも家事の上手い女性を娶ればいいのに、と思うのですが、彼ら彼女らのスタンスでこれに一体どういう不満があるのか、さっぱりわかりません。

本来は「女なんぞ無学でいい」という風潮に噛みつきたいはずが、(そんな風潮はないので)ムリからにインネンをつけて噛みついている感じです。結局、イクメン、キャリア女性礼賛を批判して見せたのもポーズだけで、女性が社会に出ていないことは絶対悪、との偏向した価値観を他人に強制することこそが、彼ら彼女らの目的だということです。

イクメン、男の家事、と言えば「専業主夫」の話題も登場します(191p~)。小島アナの旦那さんはオーストラリアで主夫をやっているらしいのですが、

「家のことをやっているよ」と答えると、たいていの男性は「いいね、最高だよね」と言うそうです。

理解があるオーストラリアは進んでいる、と雁屋哲さんばりに持ち上げるのかと思えば、

でもどれほどの人が心の底から「いいね、最高」と思っているのか、私は疑わしいと思っています。

「大変でしょう」と言われることのほうがよっぽど励みになります。つまりそれだけ理解をしてほしい。

「いいですね」と言うのを聞くと、「どんだけ楽だと思ってるんじゃい」という気持ちになる。

「大変でしょう」と言われることのほうがよっぽど励みになります。つまりそれだけ理解をしてほしい。

「いいですね」と言うのを聞くと、「どんだけ楽だと思ってるんじゃい」という気持ちになる。

田中師匠も同調して言います。

「他人事感」がありますね。自分はやらないけど、いいですね、みたいな話になる。

あぁ、そうですか。

何というか、『かってに改蔵』に出てきた「触ってはいけない人専用車両」というのを思い出します。そこには行きすぎた動物愛護精神を持っている人や行きすぎた環境問題への意識を持っている人などが集い、ちょっとでも扱いを間違えると勝手に傷ついて騒ぎ出すので、迷い込んだキャラクターたちは居たたまれなくなって、そこから飛び出してしまいます。

他人が一挙手一投足自分たちの命令通りに動くまで、昭和時代のアニメに出てきた、共産圏を風刺したコンピュータによる管理国家のように人類をコントロールするその日まで、彼ら彼女らはこういうことを言い続けるのでしょう。

田中師匠がこれをセクシャルマイノリティの問題に準えているのは非常に卓見で、彼ら彼女らは自分たちの思想が何故支持のされないか、もう少し真摯に考えてみるべきなのではないでしょうか。

本書を見ていて感じるのは、(まあ、いつもの繰り返しなのですが)言うことがあまりに古い、ということです。

以前も紹介した『男性受難時代』はバブル直後の男性に、「会社ばかりが人生ではない、家事を妻に任せきりのお前たちは、実は生活者として少しも自立していないのだ」と説く(ことで、男性の席を女性に明け渡させようとする、非常に姑息な)本でした。

バブル後の徒花として一瞬僻地でちょっとだけ咲き、即行でおわコン化した「男性学」が、昨今、「脱成長ニキ」たちの指令を受けて復活しつつある、しかし、「新ネタ」を考えつかなかったのか、論調は二十年前のママである。いつも言ってきたことですが、本書を見ても、その印象はますます強くなるばかりです。

25pの節タイトル「定年を迎えて考える『俺って何?』」や55pの「いつになったら、男たちは自分の足で歩けるようになるのか。」といった御高説、98pの「恋愛がうまくいけば、人生もうまくいくはずだという勘違い」を男が引きずっているという勘違い(女は男を相手にしていないが、男は女に夢中という被愛妄想は、バブル期に大いに喧伝されたウソでした)、242pの男は「友だちもいなければ、趣味もない」という決めつけなど、二十年前から古かった問題意識はもはやビンテージの域にまで達しつつあります。

田中師匠はやたらと「定年後(の男性アイデンティティクライシス)」という随分と牧歌的な問題設定をしたがるのですが(その一方では脱成長礼賛と共に「老いることは解放だ」などとも語るのですが)、そんなことよりも働きたくても働けない、妻に依存したくても結婚できない弱者男性のことを少しでも考えてくれませんかね。社会に出たことのない恵まれた人には、ムツカシいかも知れませんが。

それは、154pにおけるフレキシビリティのある雇用をしている会社を持ち上げ、「正規、非正規」の問題を「多様でいいね」とすり替える辺りにも現れています(もっともこれは小島アナの意見)。カネに余裕のある人は結構なことをおっしゃいますな。

まあ、一応、これからは低成長時代で厳しいモノになるとの視点もあるにはあるのですが、むしろありすぎて、p184、p38など、田中師匠は「男にはそれ(引用者註・働くこと)以外の選択肢がない。」「「働かない」という選択肢は非現実的」と繰り返すことになっています。前者など、「男は過労死で殺されている(大意)」と言っていて、そこだけすくい取れば貴重な指摘なのですが、問題は田中師匠が何の疑問もなく前著を全否定している点です。

前著で師匠が何とおっしゃっていたか皆さん、ご記憶でしょうか。

はい、ドン。

ちなみに今回の本において、この前著についての言及は全くありません。やっぱりあれは「死ね」という意味だったのでしょうか。

――とまあ、基本、本書の論調は以上のような感じで、類書と変わりがありません。

が、小島アナがいるせいか、従来の田中師匠の本に比べて男性へのヘイトが軽減されているように思われます(もう一つ言うと、「フェミニズム」という言葉も確か、一回も出てきません。これはまあ、単純に詐欺勧誘のために隠しているのでしょうが)。

「大黒柱マザーになって」という節(167p~)では小島アナの旦那さんが無職になった時のエピソードが語られます。ここで彼女は、今まで旦那さんを社会的地位で評価していたと気づきます。

けれど、いざそれ(引用者註・夫の職)がなくなってみると、自分の夫に年収があり、肩書きがあるということをすごく都合よく利用していた、寄りかかっていたことが露呈してしまった。

いままで、私が大嫌いだったオヤジの言動すべてが、自分の中から出てきたんです。

いままで、私が大嫌いだったオヤジの言動すべてが、自分の中から出てきたんです。

今まで嫌っていた「オヤジ」という存在がいかに大変か、いかに大きなモノを背負っていたのかを省みる小島アナ。旦那さんとのケンカの最中、「お前は俺自身ではなく別な者に対する感情を俺にぶつけているのではないか」と言われて、自分が「男社会」や「父」への憎悪を旦那さんへと投影していたのだとはたと気づくという下りもあります。

いずれにせよこの小島アナの気づきは大変に素晴らしいものです。彼女は男性ジェンダーというものがいかに窮屈で危険で過酷なものかを知ったわけです。フェミニストが、彼女の万分の、億分の一でもここに気づいてくれればと願わずにはおれません。

しかしそれを、田中師匠は結局、

仕事と家庭を両立させるための仕組みが整っていない状況で、女性が働くことに希望を持てないのは当然だと思います。(179p)

という、「今更捨てられなくなってしまった、古びて硬直した考え」に立ち戻り、まとめてしまいます。

見事な「オルグ」ぶりです。

もうここまででおわかりでしょうが、「男性学」から「男性への憎悪」(と、「フェミニズムへの信仰心」)という要素を抜き去ってみると、まあ、確かに頷けることを言っていることが多いわけです。

それは「「草食男子」への曲解」との節において(86p)「草食系男子」という言葉がネガティブなものとして流通していることについて憤る下りにも、同じことが言えます(むろん、彼らの定義、推奨する「草食系男子」のあり方が男性に益するモノかとなると、また別なハナシですが)。

が、その処方箋となるや、「漠然と上を見て、オモチャ買ってとでんぐり返る」になってしまう。「何か、仕組みを整えてください」と。でもそれって、彼ら彼女の大々々々々々々々々好きな低成長時代ではなく景気のいい時にしか、不可能なことの気がするのですが。

そしてもう一つ、主夫への対応が気に入らん、学のある女性が家庭に引っ込むのが気に入らんと騒ぐ下りでは、その「オモチャ買って」が為政者ではなく大衆へと向けられている。(国を相手にクダを巻いているだけなら騙される人もいように)ここで、彼ら彼女らの主張は大衆からはとてもとても受け容れられないものであるとわかってしまうわけです。

ここでもまた「男性学」と「まなざし村批判」との構造の類似性が明らかになります。彼らはいずれもフェミニストが「男が一方的に得をしていたのだ、だから賠償せよ」との詐術で手に入れた“汚いカネ”のご相伴に、「ビョードーだから」のワンワードで預かろうとしている人たちです。そこには、フェミニズムの基調である「男側が圧倒的に得をしている」という視点が、一体全体どういうわけか、さわやかなまでに欠落しています。

ある意味、もはや彼らにとってフェミニストというものに「おカネを持っているので仲よくしたらトクな人」以上の意味がなくなってしまっていることが、ここからは見て取れます。

多分、彼ら彼女らは十年も経てばツイッターで「フェミと男性の対立はなかった、兵頭が捏造した」などと書き立てているのではないでしょうか。

しかし、そんな彼らが、それでも強引にフェミニズム利権に預かりたいと考えるのであれば、「我々のようなご相伴に与る権利を持つ正しい男性/その権利を持たぬ悪しき男性」の二元論を持ち出すしか方法がない。それが田中師匠の普段の著作で現れる男性への憎悪であり、「表現の自由クラスタ」たちが見せる、自分たちの思い通りにならないオタクへの憎悪なわけです。

フェミニズムは男性、女性への憎悪の思想であり、リベラル君たちにの中にも自分以外の男性、そして(いわゆる女性的な)女性への蔑視が深く根を下ろしている。

彼ら彼女らのコラボはとてもステキなルサンチマンの協奏曲ではあるのですが、一般社会へと多大なる害毒を流した後、恐らく同士討ちで自滅する未来が待っているのではないでしょうか。

さて、前回の続きです。

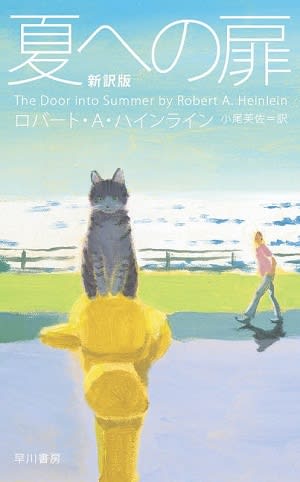

前回同様、『夏への扉』のネタバレ全開で行きますので、ご了承ください。

それと最後の方で『ゲームウォーズ』という小説のネタバレもあります。それについても御了承いただきたいと存じます。

1957年にロバート・A・ハインラインによって書かれたSFの古典的名作『夏への扉』。本作はベルに裏切られてリッキーと結婚するまでの、ダンの女性遍歴の物語であるとも言えましょう。

本作のヒロインであるリッキーは、11歳の美少女。まさに「萌えキャラ」として描かれており、そのために本書は度々「ロリ小説」と形容されます。

冒頭でベルとマイルズに騙されたダンは、残された財産をリッキーに託そうと考え「女に騙された直後にまた女を信頼するのは人がいいかも知れないが、彼女はまだ男を惑わす身体的特徴を持っていない。彼女が女なのは顔だけだ」と独白します。これは要するに、ダンがリッキーに性的な欲望を抱いていないからこそであり、その意味で本作は「ロリ小説」などであるはずがないのですが、しかし逆に言えばそうした少女の聖性をこそ、ダンは担保にしているわけです。

また、これは特に意図的なものではなく構成上そうなっただけなのでしょうが、リッキーは前半では直接の登場がなく、最後の最後、未来へ帰る前のダンが声をかけるのが「初絡み」。そこがまた、リッキーを「ダンの脳内の理想の少女像」のように思わせることに一役、買っています。

一方、悪役であるマイルズとベルを見ていると、ベルの比重が、妙に高いことに気づかされます。

ダンの婚約者として猫を被っていた頃から、リッキー(そしてピート)はベルを嫌い続け、ダンを裏切った後のベルはむしろマイルズを顎で使うように主導権を握り、どこで手に入れたのか自白剤をダンに打ち込むという芸当までみせます。

案の定、後に彼女はかなりタチの悪い女性犯罪者であると判明。

ところが、未来世界ではベルがダンに接近してきます。会ってみるとベルは安アパートで老醜をさらしています。60歳の女優が少女役を演じられるほどにアンチエイジングが発達しているこの時代で、しかし彼女は醜く老いさらばえて、にもかかわらず自覚はなく露出の高い服装をしている。ダンは「かつてはよく切れたおつむも、もうぼけている。残されたものは、自惚れと過度の自信だけだ。」と容赦なく形容。

ベルは過去の悪行を「あなたのためにやったのだ、あなたはあの時病気だったのだから」と自分に都合のいい具合に思い込み、都合の悪いことは全てマイルズやダンのせいにして泣きわめきます。豊幸剤(合法ドラッグのようなもの?)を飲んで泣く彼女を、ダンは「泣くのを楽しんでいるのかも知れない」と分析します。

(裏腹に、マイルズはあっさり死んだとだけ語られ、それっきりです)

さて、となると、果たして本作はロリ小説か。

真性のペドファイルならばこう思うことでしょう。

つるぺた幼女のリッキータンをわざわざ二十歳にまで老化するのを待つなんて正気の沙汰じゃない!!

また私見ですが、ペドファイルというのは自分の精神年齢にあわせて性的パートナーを選ぶ、一種の幼児性が本質であるように思います。

一方、「萌えキャラ」という時、通常、その年齢は中高生辺りのロー~ハイティーン。これは(仮にキャラをリアルに置き換えた場合)真性のペドファイルとは言えませんが、いわゆる(俗語としての)ロリコンの範疇には入るでしょう。

しかし、「大人の悪女」であるベルを婚約者にしておきながら裏切られ、「まっさらな処女性こそが尊い」という価値観に至るという本作の構造を鑑みた時、女性がこれを「ロリコン“的”」と捉えることにはある程度の普遍性があるのかなあ、という気がします。

例えば『あしながおじさん』、『プリンセスメーカー』と、少女を自分好みの淑女に育てるといったモチーフは、ある程度の普遍性がありますよね。本作は大人になるまでの十年間、丸きり放置なのですからまた違うはずですが、むしろ上にあるように「十年間ダンを想い続けた」こと自体が、リッキーの処女性を担保しているわけです。

それはロリではないけれども、しかしある種の人々からすると、それこそが何より許せない。

これらを鑑みるに、本作を正しく形容するには「ロリ小説」ではなく、「処女厨小説」、とでも評するのが正しいように思います。

――などと書くと、本書のファンからお叱りを受けるかも知れません。

というのも「処女厨」という言葉に、ポジティブなニュアンスが込められていると考える人は少ないからです。

なるほど、「処女厨」といった時、例えばスキャンダルの報じられた声優に嫌がらせをするなど、ネガティブなイメージを持った人物像がイメージされることが多い。

しかし同時に「好きな相手が処女であってほしい」と望むこと自体は男性側の願望としてある種普遍的であり、また一夫一婦制に代表される「性のパートナーは固定されていることが望ましい」とするぼくたちの価値観とも親和性がある。

「女性にばかり処女性が求められることがサベツ的で許せぬ」と主張したい人は、まず女性側の「童貞で許されるのは小学生までよね」な、自分より強者である男性を望むセクシュアリティにこそ苦言を呈するべきでしょう。

つまり、『夏への扉』の女性観はいささか男性寄りではあるが、それ自体は普遍的であり、そこまで歪んだものとは思えない。

しかし女性側にはそれを不快に思う者もいる。

そして、その不快さの本質を鑑みるならば、その理由は本書を「ロリ小説だから」と称するよりは「処女厨小説だから」と形容した方が近いのだけれども、女性の主観ではそれらを選り分けることが難しく、結果、「ロリ小説」との評が確立しているのであろう。またここで「処女厨」という言葉を出さざるを得なかったように、男性のセクシュアリティを価値中立的に形容する言葉がない辺りに、ある種の男性の立場のなさが現れてもいる。

更に言うならば、そうした「男の心情を語る言葉の貧困さ」それこそが、「オタ充」に至るまでのぼくたちの困難さを象徴してもいる。

とまあ、そんなことが、ひとまずは言えるように思います。

もっとも、今まで「女性観」と書いてきましたが、それはむしろ「恋愛観」とでも称した方がよかったかも知れません。本作の女性そのものについての描写は、確かにやや辛辣です。

ちょっと、補足していきましょう。

本作にはもう一人、重要な女性キャラが登場します。タイムマシンで70年の世界に舞い戻ったダンを助けるサットン夫妻、その妻であるジェニーです。

彼女は女性の善性の象徴として描かれる好人物である一方、女性の単純さを象徴する人物でもあります。ダンのタイムトラベルについて、旦那のジョンは当初は半信半疑で、証拠を出されるに従って信じざるを得なくなるのですが、ジェニーは「そんなことには興味を持たない人間」として描かれます。ジョンはジェニーを「彼女は君(ダン)が何者でどこから来たか、なんてことは気にしていない。ただ君が好きなんだ」と評し、彼女に事情を打ち明ける必要はないと判断します。「女を男の領域から排除しようとするホモソーシャリティ」と評したい方もいらっしゃるでしょうが、ぼくにはジョンがジェニーを理解しているという、ぐっと来る場面に見えます。

また、リッキーは成人して美しい娘として姿を現しますが、やはりダンの(人工冬眠ではなく、タイムマシンを使った)タイムトラベルについては理解を示しません。ダンが説明しようと「モルモットをタイムトラベルさせる」例え話をして、「モルモットが同一個体であることを示すため尻尾をちょん切る」と言ったのに対し、リッキーは「モルモットに尻尾はない」と突っ込みます。

そしてダンは「彼女は、尻尾のないことがなにかの証明になったと考えているようだった。」と評します。

ここ、ぼくは読んでいて舌を巻きました。

おわかりでしょうか。即ち彼女は論理を解せず、モルモットの件で間違いを正したことが問題の本質に対して意味を持っていると取り違える、やはり「単純な」人物として描かれているのです。

こうした道理の通らない、そのくせ自信満々の反論というのは、本当に、全く持って非常にしばしば、フェミニストから、うんざりするほどに頂戴してしまうものです。

むろん、リッキーはダンと敵対的ではない、善良な人物です。しかし「タイムマシン」など彼女にとっては意味のない異物であり、それを排除しようとして、このような一面を覗かせてしまったのです。

それを見事に描写しているハインラインの辛辣さに、ぼくはちょっとたじろいでしまいました。

未来の世界でのダンの同僚は「女は機械と同じだ、その動きを予測することは不可能だ」との持論を展開しますし(ここ、いきなり数行ほどだけ描かれ、話の流れとは何も関係ない箇所です)、そもそも冒頭で描かれる、ダンの女性観自体がシビアです。

彼は「おそうじガール」を初めとして主婦向けの家電ロボットばかりを開発しています。それについて「第二の奴隷解放宣言」だと称する一方、彼は「女性は(スイッチ式の家など欲しがらない、何故ならば)自らのコントロール下における家電を欲しがっているのだ、メイドが世から姿を消しても、彼女らはそれを欲するのだ」云々と語ります。

正直この辺りの記述は曖昧で意味の取りにくい部分も多いのですが、どうもダンは「女性は、目下の女性については冷酷で支配的である」といったことを指摘しているようなのです。ここ、目下のフェミニストが自分たちを働きやすくするためには第三世界の女性をメイドとして雇い、搾取することを厭わない様子を思わせますね。

しかし一方、ちらっと出てきた夫婦の担当官は、「旦那が規則にうるさいのに、嫁は『男は何故規則が好きなのだ』と融通を利かせてくれる」キャラとして描かれており、上のサットン夫婦がそうであったように、「男の論理性に女の情緒性が備わることで、人は完全性を発揮する」とでもいったような男女観を、本作は持っているように思われます。

むろん、何しろ六十年前の作品ということもありますが、いずれにせよ本作の女性観は極めて古典的な女性ジェンダーに忠実であると言えます。

正直、ぼくの感覚から言っても「古いな」と感じはするのですが、しかし現代の、「男と女を違うものであるとすること自体がまかりならん」といった偏狭な正義がハインラインに比べて正しいとはぼくには思われません(すみません、ここで『スターシップトルーパー』について語るべきなんでしょうが、映画、小説とも未見なんでよくわかりません)。

翻って日本のオタク文化を鑑みれば、その黎明期に「ファリックガール」が流行したことが象徴するように、ある種の「ジェンダーフリー性」を獲得してはいます。しかしそれは例えば、「男の子が理想的自己像として構築したファリックガールを、女の子がパクってそこからファルス性を取り除いた時、初めて評価される(そう、『セーラームーン』のことですね)」ことが象徴するように、いくつものいくつものトリックが仕込まれたものでした。

その果てに待っていたのが「萌え」、即ち「女性というものは二次元の世界にしかいないのだという悟り」であったことは、皮肉としか言いようがありません。

アメリカで近年ヒットしたSF小説に『ゲームウォーズ』というものがあります。ヴァーチャル世界でオタク少年が大活躍、といったお話であり、そこには『ウルトラマン』や『ガンダム』など日本のオタクカルチャーへの熱いオマージュが溢れ、また、主人公の少年が最後は金持ちになり、恋人をも手に入れるという、本作と同じサクセスストーリーが展開されました。しかし、終始ヴァーチャル世界で活躍しながら、最後は「リアルな女性」を恋人にし、「二次元より三次元の方がいい」で終わってしまう辺りに、日本のぼくたちは「ズコー」となってしまいます。

そう、ハインラインが古典的女性ジェンダーを肯定しているのと同様、「オタクでありながら、こと女性については三次元での幸福」を追求するのがアメリカ流。そこにはある種、揺らがぬジェンダー観があり、男も男性ジェンダーに則って生きるのが望ましい、との信頼感があります*1。

翻って、「女性についてのオタ充を追求した結果、二次元のファリックガール*2を選ぶ」のが日本流。

別にどちらが正しいというわけでもないのでしょうが、DQN的であるが故に、リアル女性とうまくやってしまえるのがアメリカ流、オタク的であるが故に、リアル女性とはすれ違い続けるのが日本流。いずれにせよオタ充への道は遠く険しいのだ、と申さねばなりません。

*1 もっとも、『ゲームウォーズ』では主人公のネット上での親友が実は「黒人女性でレズビアン」であった、とのオチがつきますが(何というPCの乗っけ盛りでしょう!)、しかしその「親友」が「彼女」にならない辺りがまた、アメリカ流でもあるわけです。

*2 「レーザーブレードを手に怪物を倒す」という意味あいでの「ファリックガール」のブームは三十年近く前のものではありますが、ぼくたちは二次元美少女に、基本的にはハインラインが描くような女性的女性ではなく「ぼくたちと同じメンタリティの主」を求めることが多いように思います。

最後にオマケです。

大人版(新訳版)と児童版(『未来への旅』)との違いをちょっと、表にしてみましょう。

子供向けと言うことでしょうが、全体的にジェンダー観がソフト化していることがわかります。

「アラジン社」というのは未来の世界で「おそうじガール社」とシェアを二分するロボットカンパニーの大手であり、実は70年代に戻ったダンが設立していたものであった、とのオチがつくのですが、大人版ではダンがさっさと「会社の名前はアラジンにしてくれ」と段取りで進言するのに対し、児童版ではジェニーが提案、そこでダンは初めて「あっ、あの会社もぼくが作ったものだったのか」となります。やはりこの辺りは児童版の方が読んでいてわくわくします。

また、最後のリッキーがタイムトラベルを止める下りなど、なかなかいい翻案ではないでしょうか。いずれも「女性が、女性らしさ自体は保ちつつ、しかしもう一歩こちらに足を踏み入れてくれている」存在として描かれているという、言ってみれば「萌えキャラ」的解釈が、ここでは施されているわけです。

一方、2000年の描写については「散歩という概念そのものが失われている」「精神改造病院というものがある」といった風に描かれ、一方では「人々が野球の観戦を楽しんでいるのを見たダンが、やはり変わらない部分もあると勇気づけられる」といったいかにも日本人的な描写が入る、という感じで、妙にオリジナル要素が強い(それにしても、現実の新世紀での野球人気の不振ぶりを、SF作家はどう見ることでしょう!)。原作が書かれた57年と児童版の68年の間に「未来観」にも変化があったからでしょうが、ここは原作の未来への信頼感に対し、いささか余計な手が加えられている感じです。

どうも、気づくとお知らせ以外の更新が随分と滞っておりました。

最低月一回は更新しようと思っていたのですが……。

で、今回はいささか長いものなので二部構成。

二、三日中に後半をupしようと思っていますので、そちらも読んでいただけると幸いです。

さて、「リア充」と言った時、みなさん、どんなイメージを思い浮かべるのでしょうか。

ぼくの中のイメージは以下のような感じです。

上の画像、おわかりでしょうか。

ネット上でもネタとしてよく扱われているのですが、要するに「パワーストーン」的な商品の広告に使われた画像です。何とかいう秘境でだけ採取できる秘石をお守りにすると、こういう幸運が舞い込むのだそうです。

あやかりたいものですね。

何というか、あまりにもインパクトの強いこの写真に、初めて見た時、感銘を受けました。下世話な欲望を表に出すことに何ら屈託のない、DQN様の強い心に。

残念ですが、「リア充」というのはそんなに品のいいものではないのです。

例えば(場合によっては「オタクのために」と銘打ってなされる)モテ講座などで語られるのは、「とにかく女に片端から声をかけろ」「えり好みはするな」といった種類のことです。我らが上野千鶴子師匠がそれを推奨なさっていたことも、幾度も指摘していますよね。

でもそれって、「恋愛は諦めろ」と言っているのといっしょ。

要するに、リア充様たちはあれが「楽しい」と思えるほどに感覚の鈍磨した人たちであり、ぼくたちとはしょせん、生きる世界が違うってことです。

まあ、この辺は本田透の本をレビューした時に語っていると思うので、多言しません(あ、レビューしたことねーや)。

「リア充爆発しろ!」とは言うものの、ぼくたちオタクとリア充の望む幸福は、異なります。ぼくたちは「リア充」の幸福ではなく、ぼくたちの幸福を追い求めねば、即ち「オタ充」を目指さねばならない。

さて、ではその「オタ充」とは具体的には?

はい、その答えを提示してみせたのが本作、『夏への扉』です。

SFの大家、ロバート・A・ハインラインによる超有名な小説なので、説明は最低限に、しかしネタバレは全開で行かせていただきますので、お含み置きください。

本作の主人公、ダンはエンジニアで、メイドロボットを発明して会社を持っています(ただし、メイドとは言っても形はルンバみたいなもので、要は自動的に判断し、動作してくれる掃除機です。原文では「Hired Girl」、旧訳では「文化女中機」、新訳では「おそうじガール」と呼称されます)。

が、その気質は根っからの技術屋。劇中何度も経営陣と衝突します。これって喩えれば、編集者や営業とぶつかる漫画家のようなものですよね。利潤を生むことよりは、自分の製品が納得の行く形になるまで粘ることを望む、典型的なオタク気質です。ダンは親友であった共同経営者マイルズともそれでもめて、更には彼から裏切られ、会社を乗っ取られてしまいます。

しかしそれよりも重要なのは秘書であり、婚約者であったベルの裏切り。ベルはダンを信頼させておいて裏でマイルズ側について、マイルズに有利な契約書を作り、ダンを騙してサインさせていたのです。

発明したメイドロボの権利も、会社も、そして親友も婚約者も全てを失ったダンは、更にふたりによって「人工冬眠」で三十年後の未来へ送り込まれてしまいます。

本作、書かれたのは1957年ですが、物語のスタート地点は1970年。つまりダンが目覚めた未来は2000年の世界でした。そこでどう見ても自分が作ったメイドロボの後継機としか思えぬ家電群を見て、複雑な感情に駆られます。自分の作った機械がここまで社会に認められ、浸透している嬉しさ。しかしそれが自分の作であると公に認めてもらえない悲しさ。事実、彼は大きくなった自分の会社へと「就職」するのですが、技術畑では三十年のタイムラグのある、使えない時代遅れの人間として扱われます。

人のいい技術屋が、金儲けだけはうまい詐欺師に全ての手柄を持って行かれてしまう悲しさ。そう、それは丁度オタク界でも起こっていることです。

俺は天才だ。しかしその俺の才は、誰にもわかってもらえない。

行間から伝わるのは、ハインラインのそんな叫びでしょう。

さて、ここで終わっていれば本作はただの鬱小説、単なるオタク業界に対する予言小説にすぎません。

しかし本作はあくまで、エンターテイメント。

ここからダンの巻き返しが始まります。

ダンは未来世界で普及している家電を、ずっと自分の発明にそっくりであるといぶかしみ続けます。メイドロボの後継機があるのは当たり前だけれども、「どう考えても自分が作ったとしか思えないけれども、自分の中には着想しかなく、設計図すら書いていなかった」機械が何故か、目の前で現実化している。「ぼくと同じことを考えた技術者がいるのか」と思い続けながら、ある時それらの発明者が、公の記録で自分自身であるとされていることに気づきます。それも、マイルズたちに奪われたメイドロボ含め。或いは、同姓同名の別人が作ったのか?

また同時に、ダンにはもう一つの気がかりがありました。

それは70年代の世界に残してきた11歳の少女のこと。マイルズの義理の娘、リッキーです。彼女はダンに非常に懐いていたのですが、自分が未来に来てしまい、マイルズがベルと結婚した後ではベルにいじめられていたのではないか……と気に病んでいたのです。

――で、ここら辺りでやや唐突に、ダンは仕事仲間からタイムマシンの噂を聞きつけます。マッドサイエンティストの発明した不完全なタイムマシンで、一か八かの賭をしてまで、ダンは70年の世界に舞い戻ります。

理解に苦しむのが、過去に戻る理由が見ている限り、「リッキーが結婚していたと知った」ことであるように読めてしまうこと。

上にあるように「作った覚えのない機械の発明者が何故か自分になっていた」こそが物語上の謎であり、その辻褄あわせをすることが過去に戻る理由に違いはないのですが、例えば「その発明者のダンはひょっとすると同姓同名の別人では」或いは「人工冬眠に入る前に、実際には機械を作っていた記憶を失ってしまったのでは」といった疑問は一度頭に浮かぶも、追求されない。

まあ、ダンが「そうか、ぼくが一度過去に戻って、やり残した仕事をやらねばならないんだ」と叫び、過去への旅行支度を始めればいいのでしょうが、そうするとネタバレになり、それもできなかったのでしょう*1。

どうもこの「過去へのタイムスリップ」の下りは荒さが目立ちます。一か八かの賭である点についての描写は粗雑ですし(最初は時間の跳躍距離が調整できないようなことを言っていたのが、いざ博士に会うと「二時間以上の誤差は生じない」と言われる)、博士をそそのかしてタイムマシンのスイッチを押させる描写も何だかダチョウの「押すなよ!」みたいな感じです。

まあ、それはいいでしょう。

その後は過去に戻ったダンが、着想だけあった新型メカの設計図を書き上げ、またマイルズの家に潜入、車庫に置かれていた家電の試作機を奪い取り、そしてまたそれらを売る会社を立ち上げます。つまり「未来で知った、自分のなすべき宿題」をここで終えるわけですね。

ちょっとこの辺りが段取り通り、という感じがするのですが、それは『ドラえもん』とか『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を見慣れたが故のゼイタクなのかも知れません。

更には離ればなれになっていた愛猫ピートとも再会(ここは意外にあっさりした描写)、そしてリッキーの下へ駆けつけ、彼女がベルやマイルズから逃れ、祖母の家で暮らせるよう手配、「結婚の約束」をして、再び人工冬眠に就きます。

ラストは2001年の世界で目覚め、そしてリッキーが約束通り、二十歳に成人した上で睡眠に就き、同じ時に目覚めたのを迎え、結婚。

ちなみに会社も友人が大きくしておいてくれたので、今度の彼は大金持ちとして未来世界に目覚めることに成功したのです。

一度は全てを奪われたダンが、復讐を果たし、全てを手に入れるハッピーエンド。

また、そこには技術の革新が全てをよき方向に持っていくのだとの、大戦後の時代の楽観主義があります。

*1 実は本作、(旧版の訳者である福島正美の翻案による)児童向けのものも出ています(『談社SF世界の科学名作13 未来への旅』、1968)。そこではダンが過去へ行く理由があくまで「ロボット制作者の謎を解くため」と明言されており、わかりやすい。過去でのダンは他人から「辻褄あわせをしたじゃないか」と指摘され、「そうだったのか」とようやっとことの次第に気づく、という流れで、その方がいい気がしました(もっとも、そのせいでダンは「何となく」ロボットを作ってしまい、他人にそれを指摘されて初めて自分のしたことに気づく、というトンチキにされてしまっているのですが)。大人向けのものでは恐らく、「リッキーが結婚した」ことを知った時点でダンは全てに気づき、行動してはいるものの、それをぼかすことで読者に徐々に謎を明かす、「疑似叙述トリック」みたいなスタイルになっているように思われます。

ちなみに博士にタイムマシンのスイッチを押させる下り、「大人向けではさすがにもうちょっとちゃんとした描写があるんだろう」と思っていたら、ほとんどそのままでびっくりしました。

しかし、あちこちのブログを見てみると、本作についての批判的なレビューが存外に目につきます。

まず本作について、決まったようになされる二つの評があります。

曰く、「本作は猫小説である」。

曰く、「本作はロリ小説である」。

そう、本作ではダンの愛猫、ピートが活躍します。「猫小説と言われるほどではない」との評もあり、確かに中盤では全く出番がないのですが、猫を愛でる孤独なオタク気質を、彼のピートとの友情はよく表現しています。

では、「ロリ小説」についてはどうでしょう。

彼は11歳の少女に愛され、そしてまた彼女の成人を待って結婚します。

「結婚した時点で二十歳でなのだからロリコンではない」といった反論もあり、その意味で彼を精神医学上のペドファイルである、と呼ぶことはできないでしょう。

しかしここに引っかかる読者も多いようで、どす黒い憎悪を本作にぶつけている御仁もいらっしゃいました*2。

仲のいい少女がずっと思っていてくれて、未来で結ばれる、というロリコンの白昼夢のような展開だ。

ヒロインがなぜ主人公になついているのか、なぜずっと主人公を思っていてくれてるのか(何十年も!)、その説明がなされればいい。

だが、驚くことにそこら辺の理由が一切説明されない。

これをご都合主義と呼ばずしてなんと呼ぶ。私は読み終わって背筋が凍った。

こんな展開を「感動のラブストーリー」だと思っているやつもいるようで、SFファンはどうりでモテないはずだと合点がいった。

ヒロインがなぜ主人公になついているのか、なぜずっと主人公を思っていてくれてるのか(何十年も!)、その説明がなされればいい。

だが、驚くことにそこら辺の理由が一切説明されない。

これをご都合主義と呼ばずしてなんと呼ぶ。私は読み終わって背筋が凍った。

こんな展開を「感動のラブストーリー」だと思っているやつもいるようで、SFファンはどうりでモテないはずだと合点がいった。

何でこの一作でSFファン全体を狂ったようにバッシングせねばならないのかよくわかりませんが、しかし、大変によくわかります。

そのぼくの「わかりっぷり」をみなさんにお伝えするためにも、次回はもうちょっとだけ本作について詳しく見ていきましょう。

*2 ■『夏への扉』はとんでもない愚作なので褒めないでください(http://anond.hatelabo.jp/20130512143540)

しかし「駄作なので読まないでください」ならわかりますが、「褒めないでください」ってのは何だかおかしいですね。