●ガールフレンドが出来た(ウソ)

『となりの801ちゃん』が流行った頃、サブカル雑誌『百合以下』――じゃなかった間違えちゃった、『ユリイカ』だった――でBL特集が組まれたことがあります。キャッチコピーは確か「こんにちは、801ちゃん」。この何とも言えない下心満々な感じ、「彼女さん」*1が欲しくて欲しくてたまらないオーラのハンパなさに、身体中を掻きむしりたくなってしまうほどの、耳まで真っ赤になってしまうほどの恥ずかしさを感じたことを覚えています。

一体全体どういうわけか、リベラル君たちはオタク男子を深く深く、深く深く深く深く深く深く深く深く憎悪しつつ、オタク女子と見るや相好を崩し、手もみをしながら擦り寄り出すことは、何度も何度も述べてきました*2。

何だか進駐軍とパンパンが肩を組んで並んでいるのを横目で見ている気分がしないでも、貨幣価値の違う途上国で女遊びをしまくる先進国の人間を見ている現地人のような気分がしないでも、ありません。余談ですが東宝映画『地球防衛軍』は母星を失った宇宙人ミステリアンが「富士山麓を我々の居住区にさせて。後、お嫁さんを世話して(はぁと」と言ってくる話ですが、この宇宙人には当時まだ人々の記憶に新しかった進駐軍のイメージが重ねられていたと言われています。

――さて、そうした「国辱」を思い出させてくれるご本が、またまた出版されておりました。

今回ご紹介する『社会にとって趣味とは何か』です。

実は一ヶ月ほど前、本書に掲載された表がツイッター上で話題になっておりました。

図.1がそれで、質問項目を見ただけでおなかいっぱいな上に、著者が北田暁大師匠*3とあってはもう、読む前からお察しのもの。が、そうは言ってもこの表だけでは判断のしようがありません。実際に本を手に取ってみました。

以降、本稿では件の表の挙げられた北田師匠による第8章「動物たちの楽園と妄想の共同体 オタク文化受容様式とジェンダー」を専ら扱うことにします。何しろ専門性の強い難解な書で、たった一章を扱っただけで膨大な文章量になってしまいました。今までやったことがなかったのですがレビューの方も論点毎に章立てして、二回に分けてお送りすることにいたします。また、章タイトルを考えたのにあわせ、これも初の試みですが書名以外にレビュータイトルもつけてみました。

それにしてもとうとうオタクを動物呼ばわりですか……本当にこの人たち、人間として失ってはならない何かが、完全に欠落してしまっているようですね。

■図.1 ツイッターで取り上げられ、ちょっとだけ話題になった表です

*1 この「彼女さん」という表現は市川大河アニキが「自分には腐女子の『彼女さん』がいた」と自称していることからいただきました。

「こんにちは、801ちゃん」、「彼女さん」、いずれも絶対にモテないサブカル君が必死になって女性に手揉みしてる様が目に見えるようで、言葉を見るだけで居たたまれなくなってきますね。

*2 典型例はBLを「ホモソシアルをからかう」表現であるとした東浩紀師匠でしょうか。

*3 北田師匠は碧志摩メグに反対するオタクの敵である一方、秋葉奪還計画などを画策したこともあり、「オタクを憎みつつ、都合のいい時には利用しようとする」、典型的なリベラル君です。

●リベラルの偽グラフ作戦

さて、この図.1を素直に見れば、オタク男子とオタク女子のジェンダー観には大きな差があるという結論になりましょう。師匠はこれをもって「オタク女子はジェンダーセンシティブな存在であり、オタク男子はその対極」、「オタク女子が一番先進的で、オタク男子が一番保守的」といった理論を展開しているわけですね。

もっとも、男女に意識の差があること自体は当たり前だと思うのですが、この調査ではそれ以上に、オタク男子と一般男子のジェンダー観に結構な齟齬があるとの結果が出ています。これはぼくにしてみれば、かなり意外な結果でした。オタク男子と一般男子のジェンダー観に殊更差異があるとは、あまり思えませんから。

オタク男子は(本書の主張と異なり)一般男子よりも「草食系」であると、ぼくは思います。しかしそれが本件で問われているような質問への肯定的な回答、言い換えれば「ジェンダーセンシティビティ」という名の「フェミへの服従指数」とストレートにつながるとも、あまり思えません。が、それでは(本書が主張するように)一般男子よりも殊更にジェンダー規範に忠実かとなると、そうとも思えない。

上の*2を見ればわかる通り、東浩紀師匠などは今まで、「オタクはマッチョである」と何ら根拠なく吹聴してきました。この図.1はある種、東師匠の主張を補強するものであり、そこがぼくにとっては不審でした。そんなの、インチキ教祖の予言がいきなり的中したようなものですからね。

しかし感想ばかり言っていても仕方がありません。この調査そのものについて、ちょっと説明しておきましょう。

この調査は「練馬調査」と呼ばれており、練馬区の住民基本台帳からの系統抽出法とやらいう無作為抽出を行ったとのことで、まあ、殊更のバイアスはないと思われます。

ここにおける「二次オタ」「非二次非オタ」というのはそれぞれ、「二次創作を好むオタク度の高い者」「二次創作を好まないオタク度の低い者」の意。分析する際、質問紙による「あなたはオタクか」との問いに、「YES」と答えた者のみをすくい上げてしまうと、例えば「自分はサッカーオタクである」など、「オタク」を「何かに夢中になっている人」程度の意味に解している者をも含めてしまうかも知れぬとの懸念から導入された、オタク度の濃い者をセレクトするため「二次創作、即ち同人誌を好む者」という条件を加えようとの手法のようです。

「二次創作好き」がオタク度の濃さの一つの指標として使われていることは概ね納得できるのですが、男女差(恐らく女性の方が二次好き度が高い)はあるような気がします。

その他にも本調査のオタクセレクトの方法は混迷を極め、正直それが適切か不適切か、判断しづらいのですが*4。

また、対象にした2000人の中で有効ケースは647人。比較されている「二次オタ男子」「非二次非オタ男子」もそれぞれ50人程度であると推察でき、調査対象として充分な人数を確保できているのかという疑問は残ります。

さて、もう一度このグラフを見てください。縦軸の数字が何を意味しているのか、おわかりになるでしょうか。

グラフには「標準得点を示す」とだけあり、本文にもそれ以上の説明がありません。

この「標準得点」、或いは「標準化得点」というのは調査で得られた素点を、「平均0、標準偏差1」となるように変換したデータを指します。標準化得点が-1~+1の間に収まれば、平均値を中心として前後68%の分布内に収まると言われており、要は北田師匠がいたく問題視なさっている「オタク男子の保守性」もこの68%、いえ、0.5~-0.4なのだからそれ以上に小さな範囲にすっぽり収まっている、「誤差」の範囲内――かどうかは解釈次第かも知れませんが、まあ、そんなものなわけです。

大体、このデータだけ標準化得点を算出している理由が、ぼくにはわかりません。普通に棒グラフでオタク男子と非オタク男子の違いを表せばいいと思うのですが。実はそう考え、元のデータから、グラフを作成してみようかとも思ったのですが、データの記載されているウェブページ*5の「単純集計」を見ても全般的な数字が書かれているのみで、項目別の数字は(男女別ですら)記載されておらず、断念するしかありませんでした。

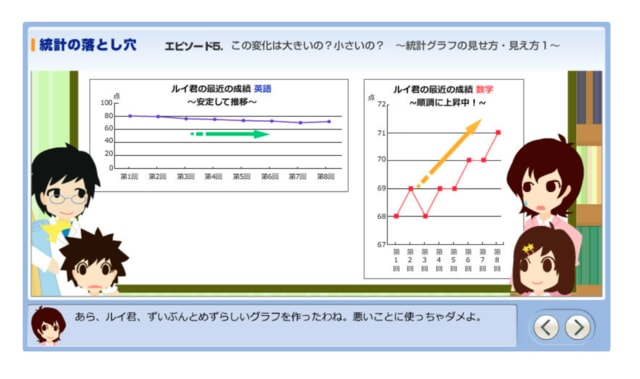

統計局の「なるほど統計学園」を見ると、「統計の落とし穴」として図.2のようなグラフを提示しています(エピソード5. この変化は大きいの?小さいの? ~統計グラフの見せ方・見え方1~)。

ありがちですよね、縦軸の数字を1点刻みにすることで針を棒のように大きく、10点刻みにすることで棒を針のように小さく見せかけるテクです。ルイ君は英語の成績が下がっていること、数学の成績の上昇が微増に過ぎないことを、これで誤魔化しているのですね。

い……いえ、ぼくは本当に統計学については疎いので(どころか九九も怪しいくらい算数が苦手なので)本当のところはわかりませんが……。

■図.2 ルイ君、悪い大人を見習っちゃいけませんよ

しかし調査の母集団がさほど多くはないことは、先にも述べた通りです。例えば「保守的」でなければならないはずのオタク男子にしても「男性も家事や炊事をした方がいいと思う」の項目だけは「進歩的」だったりとその回答には揺らぎがある。これも、やはり差自体が僅かなものであったことが理由ではないでしょうか。

また、北田師匠はこうも言います。

やや予断めくが、女性二次オタクには古典的マンガを読むなどの教養志向、また作品から自らの生き方の示唆を受けるといった「自己陶冶としての読書」傾向がうかがわれ、態度としては、古典的な「自己陶冶としての読書」態度に近い。「内面的な奥行きのなさ」「歴史意識の飽和」というデーターベース消費とは異なった読書傾向が女性傾向が女性二次オタクにみられるわけだ。

(272p)

(272p)

リベラル文化人のオタク論は必ず「オタク男性を全否定しつつ、オタク女性に対してはこちらが退くほどの卑屈さで手揉みを始める」というダブルスタンダードが求められ、女性をどういうリクツで持ち上げるかは最も彼らの頓知が求められるところなのですが、北田師匠は何を根拠に、こうまで言うのでしょうか。

件の調査では漫画に対するスタンスの男女差についても調べられ、χ2(かいじじょう)検定とやらいう表にまとめられています。図.3がそれですが、師匠はこの「教養のために昔の有名なマンガを読むようにしている」と「わたしの生き方に影響を与えたマンガがある」という項目にオタク女子の多くが肯定的であることを根拠に、先のような主張をしているようです(もっとも後者は男子も多く頷いているので、男子をdisるのは勇み足だとも思うのですが……)。

が、これは本当にアテになるのでしょうか?

表には数字が書かれておらず、「なし」「*」「**」の三段階評価のため、差違がどの程度なのかがはっきりしない。「絵柄が魅力的であれば、ストーリー展開にこだわらない」といった設問についての男女差は数字が記載されているのですが……。

そう思いつつ表をもう一度よく見てみると、とあることに気づきます。

師匠がスルーしている「難しいマンガは好きではない」といった項目は、女性にこそ多くあてはまっているのです。これで、果たして「教養志向」、「自己陶冶としての読書」の傾向があるなどと言えるでしょうか。

そう、師匠の解釈はかなり控え目に言っても、「極めて恣意的」と言わざるを得ないものなのです。

■図.3 オタク女子が自己陶冶的だという証拠らしいんですが……。

*4 他にもオタクを選び出すための指標として選ばれている質問が、例えば「マンガがきっかけでできた友だちがいる」「友だちと一緒にマンガ・アニメ専門店(アニメイト・とらのあな、など)に行く」などといったもので、これでは交友関係についての男女差が出てしまうでしょう。

*5 「若者文化とコミュニケーションについてのアンケート」調査報告ページ

●質問項目の中にダイナマイト

――以上のように、件の表がそこまで重要視すべきものかとなると、それはいささか怪しい。となると「オタク女子とオタク男子のジェンダー観に歴然たる差がある」との師匠の説すらもが、怪しくなってきます。

しかし、更に言うならば、いずれにせよ件の表の「質問項目」にそもそも、最初っから、何ら意味などなかったのだ、とぼくは考えます。

何となればこの調査、端的に表現するならば「女性がトクをすることが正義なのだが、それに賛成か」との問いに対し、男性よりも女性の方がより多く肯定したので女性は正しい、と言っているだけのものだからです。

いえ、仮にこれを師匠が聞いたら(聞かずに済む温室の中だけで生きているからこそ、彼ら彼女らはこうしたことを続けていられるのですが)反論することでしょう。「これら質問のどこが女性にとってトクなのか」と。

もちろん、これら質問が直ちに何でもかんでも「女性に利を与えることが望ましいか否か」を問うているわけではありません。

しかし例えばですが、「男の子と女の子は違った育て方をすべきだとわたしは思う」といった質問がなされる時、「男の自殺率は女の倍だが、これは男は強くあれという育て方に起因し、それ故救いの手が差し伸べられないためである、是正せよ」、「女のホームレスは全体の5%に満たない、これは女性が男性に比べ遙かに守られているからであり、男女不平等である」などといった視点が前提されているでしょうか。されているわけがない。「女性は差別されていたのでもっと利を得なければならない」というフェミニズムのテーゼが内在されているに決まっているのです(そうした前提が多くの人々に共有されていること自体が、この日本が男尊女卑などではあり得ないことの、何よりも明白な証拠なのですが)。こんな調査結果を持ち出してわざわざ驚いてみせる振る舞い自体が、一種のいやらしいポーズでしかないのです。

●僕のデーターベース消費は時代遅れ?

さて、もう一つ本書の「奇怪な前提」について指摘しておきましょう。

「データーベース消費」というものです。

これは東浩紀師匠が言い出したことで、要は「オタクはアニメやゲームなどの作品性などは歯牙にかけず、キャラクターのみを取り出し、動物的に萌えているだけだ」といった、全くもって、どこの宇宙意志様の電波をどのように受信すればこのような結論に至るのか、到底理解が及ばないトンデモ理論です。

反論するのも疲れますが、オタクが例えば『エヴァ』などにまつわる作品世界の謎などを考察し続けて来たことは、東師匠――そしてその理論を全く疑いもなく大前提として本書を編み上げた北田師匠――にとっては幻だったのでしょうか。それとも、「そういう高度なことをしているのはサブカルであり、オタクはもっと下等だ」とでも考えているのかなあ……。

ましてや東師匠は「key大好き芸人」として出て来た人物です。しかしkey作品を初めとするこの時期の美少女ゲームは師匠の妄想に理がないことを、何よりも雄弁に物語っていると言えるのです*6。

「うる星大好き芸人」の宇野常寛が『うる星』の基本の基本の基本の基本も理解できてないのと全く同じに*7、東師匠もkeyのゲームを一切、ご理解できていらっしゃらないご様子です。

そして、師匠はこうした東師匠の妄想を根拠にオタク男子をdisった上で、しかしオタク女子は「物語萌え」だから高尚だと主張します(本書においては東園子師匠の「相関図消費」という言葉で表現されています)。

例えば、図.1の表が提示される直前には、以下のような主張がなされます(アンダーラインは原文では傍点です)。

二次創作を、「既存の性愛」を読み替えるものであるか、「既存の性愛」を増幅させていくものであるか、のいずれで解釈するかにより、その意味はまったく異なってくる。

(290p)

(290p)

意味がおわかりでしょうか。「既存の性愛を増幅させているだけのオタク男子の二次創作とは違い、BLとは既存の性愛を読み替えるものである、だからそうしたものを描く腐女子はエラい」と師匠は言いたいのです。

(ちなみに本書では「腐女子=二次創作好きオタク」は大前提となっており、そこに疑念を差し挟む余地はありません)

男性向けポルノは女性の肉体性が何よりも重要である。例えばエロ漫画家などは女体をいかに描くかが何よりも求められる*8。しかしBLにとって一番重要なのはキャラとキャラとの関係性である。

これはBL論としてはかなりクラシカルなものです。何しろ腐女子自身が「おそ松×十四松」といったカップリング表記をすることで、自らの欲望をある意味システマティックに表現するようになって、何十年も経つのですから。

「女性は情緒的な結びつきを重視する」と表現すると、何とはなしに高尚な気がしますし、この分析自体は女性一般の心理から考えても、的を外してはいないでしょう。しかし、上に書いたシステマティックさは、彼女ら自身が彼女ら自身のセクシュアリティの「聖化」を阻む結果にもなっています。上のようなカップリング表記は二次創作の紹介のためになされることが多く、それって男性向けのエロ漫画でいちいち表紙に「縛り有り」「ろうそく有り」とでも表記するようなものなわけです。

彼女らはおそ松が責めて十四松が受けていれば満足する……というほど単純じゃなくても一応、キャラ類型とその組みあわせをデータベース的に分解することは可能であり(例えば、年齢の離れたカップリングに萌えるとか、不良っぽいキャラがマジメ君を責めるのが萌えるとか)、それは結局、オタク男子と大差ないように、ぼくには思えます。

*6 これについて詳述する余力はありませんが、かなり以前に書いたことがあります。80年代の「ラブコメ」から現代の「萌え」に至るまで、エンタメは「大きな物語」を捨て、「私的な物語」を描いてきた。冷戦の終結とか、何かそんなのが原因だろう。ところが、key作品を初めとする美少女ゲームは美少女キャラ頼みかと思いきや、「実はこの作品世界には秘密があり……」といった「大きな物語」を紡ぎ上げる傾向が強まってきた。恐らくこの種のゲームが「同じストーリーを何度もリプレイする」という特質を持っているためではないか……といったようなことです。

詳しくは「Rewrite」「ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦」「Rewrite(その2)」に書かれています。三つもありますが、今見直すと一つひとつは短いので、興味がある方は読んでみてください。

*7 ゼロ年代の妄想力

*8 マニアックな領域においては、絵は下手クソでもマニアックな嗜好に対する入れ込みの高い作家が支持されることがままあるのですが、それだって肉体性やその肉体性に対する働きかけこそが一番重要であるということは同様でしょう。

――さて、というわけで今回は北田師匠のグラフの怪しさ、オタク男子disについて主に見ていただきました。師匠はしかる後、腐女子を賞揚し出すのですがそれがまた、腐女子に同情を禁じ得ないようなもの。

それについてはまた、来週辺りうpしますので、どうぞご期待下さい。