「男が働かない、いいじゃないか!」とは何とも頼もしい宣言です。

いやあ、まさにおっしゃる通り。

何しろこう景気が悪くては

「働いたら負け」と思ってしまうのも無理からぬこと。

ぼくだってもう○○なエロゲの○○な仕事を○○KB○○円で受けて、こちらが出した○○についても半月ほど音沙汰なく、その間もやむなく別なメーカーからのオファーを断ったりもしながら待っていたら、結局仕事自体が○○になり、三ヶ月間の労力が一切の○○○○に……などといったことが繰り返されるのはうんざり!

何とか働かずに生きていく方法はないものか……と思っていたら!

見つけたのが本書です。帯にはでっかく「若者男子を全面擁護!!」とあるのも頼もしい。

早速買って読んでみることにしましょう。

……え?

はい?

作者が?

何ですって?

作者の名前をどっかで見た記憶がある?

知るかうるせーバーカ!!

さて、本書の第一章は「就職できなくたって、いいじゃないか」。

頼もしいタイトルに期待が高まります。

章の中の節タイトルも

・正社員として就職できないと人生終わりですか

・フリーターよりもブラック企業の正社員のほうがましですか

・働くなら中小企業よりも大企業ですよね

・無職って恥ずかしくないんですか

・ひとつの会社で働き続けるべきですか

などなど、ぼくたちの知りたい疑問が目白押し!

希望に胸を膨らませて読んでいくと、上の各設問に対する回答は……?

「そんなことないよ(大意)」。

ですよねー。

で、具体的には……?

結論から申し上げましょう。

本書に具体策は、ゼロです。

例えば「無職って恥ずかしくないんですか」の節では「無職だっていいじゃないか!」と力強く言ってくれているのですが、さて、無職でどうやって食っていくかについては一切の言及がありません。

とにかく「偏見はいかんので働かない男性を悪く思うのは止めましょう」といったレベルの話が延々、延々と最後まで続きます(ロクにデータもないので本当に中身が薄いです)。

本書では「主夫」についても、あまり言及されません。

いえ、ちょこちょこと話題には出て来るのですが、「主婦を女の幸せと決めつけるな」というお説教と共に「主夫になるのは勇気ある決断」とか「日本の経済状況を考えると共働きが安心」とか「男が働かないという選択は難しい」と書いてるだけです(80P)。

いえ、それはその通りなのだけれども、だったら「男は働かないと死ぬ」のが真理であり、間違ってもお気楽な顔で「男が働かない、いいじゃないか」とは言えないはずです。

とにかく本書は(あらゆるフェミニズムの書がそうであるように)「べき論」のために客観的事実から全力で目をそらすことにばかり、注力しています。

「低収入の男性は結婚できないって本当ですか?」の節では、年収の低い男性は結婚できない、というデータについて、

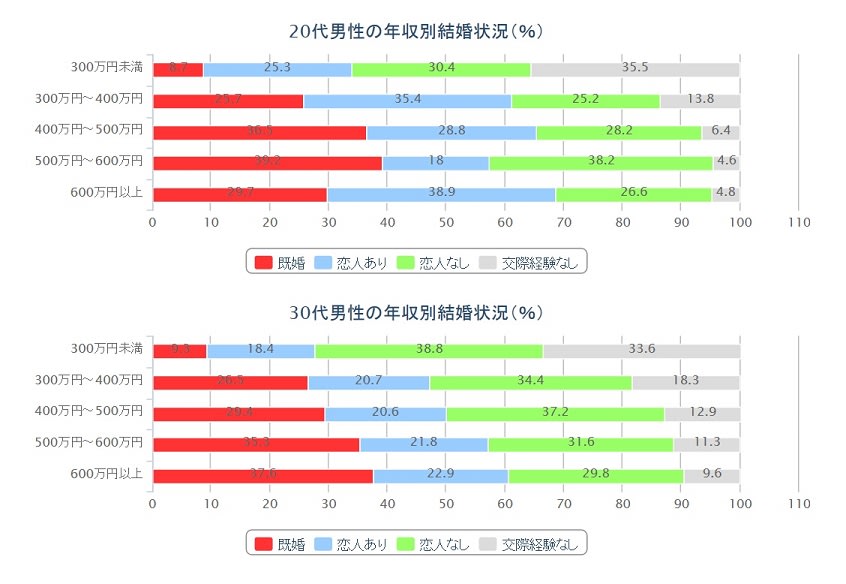

しかし、この議論はあるデータの存在を隠しています。20~30歳代の男性では、だいたいどの年収でも、「既婚」と「恋人あり」を足した割合は50%以上の数字になっているのです。したがって、年収の低い男性は独身かもしれませんが、年収の高い男性と比べて極端にモテないわけではありません。女性は男性の年収を気にして恋愛をするというのは、一部の女性には当てはまるかもしれませんが、全体としては単なる偏見であることが分かります。

(73P)

(73P)

と言うのですが……意味わかります?

「隠しています」と憤っていますが、「結婚」を主題にしているのにいきなり「恋人」という概念を自分で持ち出しておいて、相手はそれを「隠している」ぞと言われても困ってしまいます。既婚者に加え、恋人を持つ者の数をもカウントすれば、その比率は年収とあまり関係がないのだ、と言いたいようですが、そもそも「50%を超える」という基準が大ざっぱすぎます。後半を読むと「女性が男性の年収を値踏みする」という事実を否定したくて書いていることがわかりますが、いずれにせよ「年収の低い男は結婚できない」という事実は全く揺らぎません。

さて、師匠は今までもデータを、詭弁を弄してねじ曲げてきました*。

――そう、冒頭では惚けて見せましたが、本書の著者は田中俊之師匠。

「男性学」の旗手、即ち「フェミニズムの使徒」です。

そんな師匠の挙げるデータ、容易には信用できませんよね。

で、調べてみると見つかりました。以下です。

■内閣府のデータなのですが、色がついていてわかりやすい、別なところで引用されている表を孫引きしています。

ただ、田中師匠がこのデータを根拠にしているかどうかはあくまで不明であること、後、このデータの「既婚者」は「結婚後三年以内」の人だけが対象になっていること(つまり、二十代で「既婚者」になった人の多くは三十代のデータでは弾かれている)ことを申し添えておきます。

上の「20~30歳代の男性では、だいたいどの年収でも、「既婚」と「恋人あり」を足した割合は50%以上の数字になっているのです。」というのが、はっきりとウソだとわかりますね。20代は比較的低収入でも既婚率、恋人持ち率が高いですが、これは女性もまだ若いのでまだ余裕があるのではないかと想像されます。一方、30代となるともう、かなり悲惨なことになっていますね。

* 『男がつらいよ』では男の幸福度が女のそれよりも低いという調査を否定しようと、意味のわからないことを書いていましたし、『<40男>はなぜ嫌われるか』では聞き取り調査で「女性は男性に奢られたがっていない」と決定づけています。つまり本人の顔を見て直接聞いたそんな調査で、女性の本音が聞けるという前提なのですね。

さて、ぼくは去年の夏、「男性学祭り」を催しました。

そこでも繰り返した通り、「男性学」者たちは男性を、なかんずく男性の作り上げた企業社会を深く深く憎悪しています。

企業社会と言えば、近年「ショッカーの戦闘員をブラック企業の社員のメタファーとして描写するセンスのないCM」とか、よくありますよね。つまり企業の暗喩としてショッカーを持ち出すことは、世間一般にも理解されやすいように思います。

しかし、ぼくは時々、「フェミニズム」たちをこそ、仮面ライダーの敵に準えてきました。少なくとも本書の田中師匠は戦闘員たちにただ「我らが偉大なショッカーの目的のために死ね」と特攻を命じているショッカー幹部、以上のものには見えません。

例えば本書では、やたらとイクメンについて語られます。

何を言い出すのかと思えば、「イクボス」という概念を広めようと、師匠はおおせです。管理職男性が率先して育児をすればイクメンが普及できていいぞと。そんなの、師匠が味方しているはずの若者男子にとってはことさら、過酷な要求でしょう。男性によけいな負担をいくつもいくつも上乗せするだけの提言なのですが、それについては何も考えているご様子がありません。

笑ってしまうのは

本来、イクメンを広めるために尽力した人たちは、「仕事と家庭を両立しようよ!」と明るく呼びかけていたはずですが、一般的に使用されているうちに、「仕事と家庭を両立すべきだ!」に変質してしまいました。

(93P)

(93P)

などと真顔で書いている箇所です。明るく言いさえすればええんかい。

本書もまた、「働かなくてもいいじゃないか」と「明るく」言っているわけですが、それって「明るく」「死ね」と言っているだけですよね。

『かってに改蔵』のギャグでキツい発言も(笑)をつければ大丈夫というのがあったのですが、それを思い出します。

死ねよ(笑)。

いつも書くことですが、フェミニズムはバブル期のあだ花でした。

景気がよかったので女性を労働力として使う理屈づけとして、フェミニズムは重宝されました。そのフェミニズムのコバンザメになればいいことがあるのでは……との期待から90年代の中盤に男性学(メンズリブ)が唱えられ、速攻でおわコン化した。

しかし去年辺りから、死んだはずの男性学がまた復活の兆しがある……ということで、ぼくは去年、「男性学祭り」を執り行いました。そこでわかったのは、男性学が千年一日の進歩のなさで、二十年前から一切のアップデートを行っていなかった、という事実でした。

本書はその果ての、無残な結果であるように思います。

ぼくも「無残」といった激しい言葉は使いたくないのですが、こと本書については(田中師匠は本当に善意100%で、「若者男子を全面擁護」しているおつもりなのだと思いますが)そう言われても仕方のない、非道いものだと考えるからです。

「働きたくても職がない」、或いはニートや引きこもりなど「精神的な問題を抱えて働けない」男性が溢れている現代に、こんなタイトルの本を出して、タイトル詐欺をするその精神構造とはどういうものなのでしょう。

藁にも縋る思いで本書を手に取って裏切られたと知った多くの人々は、どんな気持ちでいるのでしょう。

いえ、そんなことを言っても詮ないことかも知れません。

そもそも、「男性学」とは、「男性を殺すことを目的としたガクモン」です。

師匠の男性への憎悪は今までの著作をご覧になってもご理解いただけると思うのですが、本書でも「男を一律に決めつけるな」と言っておきながら、ご自分はバシバシ決めつけているのです。

38pでは男は「乱暴、不真面目、大雑把」であることが許される(が故にマジメに勉強しない)とか、45pでは男はちょっとおだてられるとすぐ調子に乗る、48pでは男は女よりも「自分は特別な人間だ」という幼稚な妄想を引きずり続けると、とても当たっているとは思えない思い込みでバシバシ決めつけ。

もっともその前に

ちなみに、本書では男性は一般的にこのような傾向があるという話をしている部分があります。あくまで傾向について言及しているだけで、男性を一つの集団として扱っているわけではないので注意してください。

(19p)

(19p)

と予防線が張られ、事実、77pでは「男は馬鹿だ」と笑いを取ることは、男性へのハラスメントだと述べているのですが。

しかしこれって、「全員がそうではありませんよ」との予防線さえ張れば、何を言ってもいいということにすぎず、何だかなあとしか思えません。

ことほど左様に、男性学の語る男性像は(フェミニストの目を通過したものであるためでしょう)非常に時代遅れであり、その振る舞いは100%「今時いない男性像を仮想して、それに対して勇ましく石を投げる」という自作自演です。

そして、これもいつもの繰り返しですが、そういう彼ら「男性学」者自身はマチズモを、何の内省もなく振り回します。

85pでは師匠がぎっくり腰のために、駅の階段を手すりに捕まって昇っていたとのエピソードが語られます。すると上から中年男性が降りてきた。相手が道を譲ろうとしないのでやむなく「すみません」と断ってその男性の肩に捕まって迂回したら怒鳴られた、とあります。

まるで自分が被害者であり、「これだから男はダメだ」と言いたげなのですが、それ、単純に相手に腰の状態を説明すればよかったんじゃないのか(何しろこの著者、まだ四十になったばかりです)。

古典的(欧米などで語られる)男性論では「男は寡黙をよしとされるが、それはコミュ症でよくない」とされます。これ、昔の男性は本当に寡黙だったのか欧米の男性は寡黙なのか、以前から不思議だったのですが、このことは田中師匠にこそ当てはまるのではないでしょうか。

(ちなみに、この言説そのものは女性とのディスコミに黙り込まざるを得ない男性を、女性から主観的に評価した言葉なのではないか、と思います)

本書も終盤に差しかかると、こんな記述が登場します。

男性はフルタイムで働き、結婚して妻子を養うのが「常識」とされています。(略)男性が働かないという選択肢を考え出すと、このシステムが揺らいでしまうので、仕事を続ける中で直面する男性が男性だからこそ抱える悩みや葛藤は「ないこと」にして社会は回ってきました。ですから、男性の生き方が変われば、間違いなく社会は大きく変わります。

(172p)

(172p)

いや、世の中がどう変わるかではなく、ぼくとしては明日のパンをどうやって手に入れるかを知りたくて、大枚はたいて本書を買ったんですが。

むしろ男性が働かないと収入が途絶え、飢えて死ぬというシンプルな事実を「ないこと」にしているのは本書の方ではないでしょうか。

師匠は「普通」や「当たり前」に疑問を呈する自分に酔いしれ、読者にもそうあれと押しつけてきますが、それが税金をじゃぶじゃぶと投入した講義で食べていられるという恵まれた環境にいるからこそできることだという認識は一切、ありません。

「社会をひっくり返したい。だからお前ら、労働を拒否せよ。」

師匠のホンネは、そんなところでしょう。

そのリクツづけのために働くことにまつわるネガティビティがいろいろと並べ立てられている(といっても、今の企業社会はおわコン化するぞという脅しだけで、例えば男性がいかに過労死で殺され、女はそれを糧にしているかなどという本当のネガティビティについては頑なに口をつぐんでいるのですが)という仕掛けです。

それで誰かが飢えて死んでも、我が理想には仕方のないコストなので、どうでもいいのでしょうね。

この節は最後で

自分を変える勇気を持って、一緒に社会を変えていきましょう。

(175p)

(175p)

とアジ文書のようなことを言って終わります。次のページをめくると、「さいごに――男が働かなくてもいいですか」との節タイトルが。ここは本書でも最後の節なのですが、このタイトルに答え本文は

もちろん、働かなくても大丈夫です。

(176p)

(176p)

と続きます。

もちろん、この最後の最後に及んで、働かずに糧を得る方法については何一つ書かれていません。

「大丈夫です。」との力強い叫びは、「読者は死ぬが俺は金持ちだから大丈夫」との田中師匠の揺らがぬ確信の叫びなのでしょう。