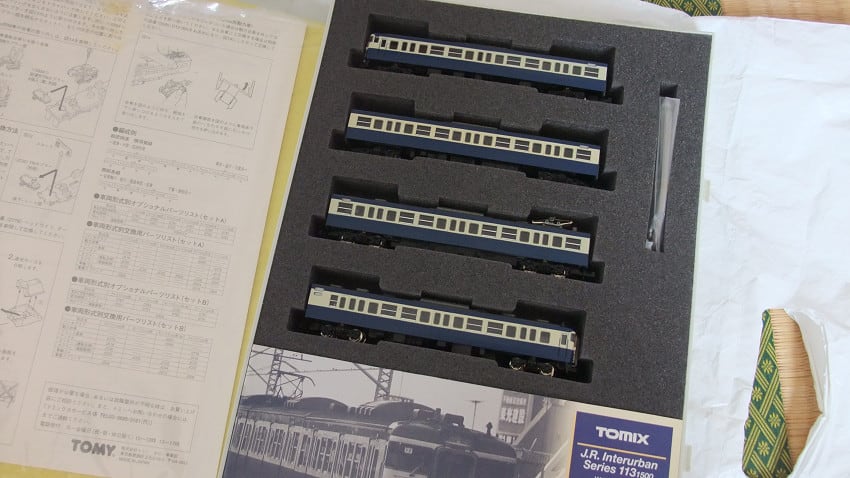

塗装の続きです。

先頭車だけ先に塗ったのは前回の記事の通りでして、その後中間車も塗装しました。

先頭車も中間車もどちらも塗り分けラインは綺麗に出たのでとりあえずは満足かな・・・

マスキングや塗装の練習、調色した塗料の検証を兼ねてボツ先頭車や余った鉄コレに塗装しまくった甲斐がありました。

ライト類やジャンパー栓は別パーツなので塗装して取り付けます。

小物の塗装は自家調色クリームでなく、クレオスのC316を使用。

そして取り付けましたが、ライト周りに微妙な隙間が出来てしまった・・・

あと、ライト一回嵌めた後に外したら周りの塗装も一緒に剥がれてしまう。

なので必死でタッチアップしましたが、これ以上いじると泥沼にハマりそうなので程々で止めときます。。。

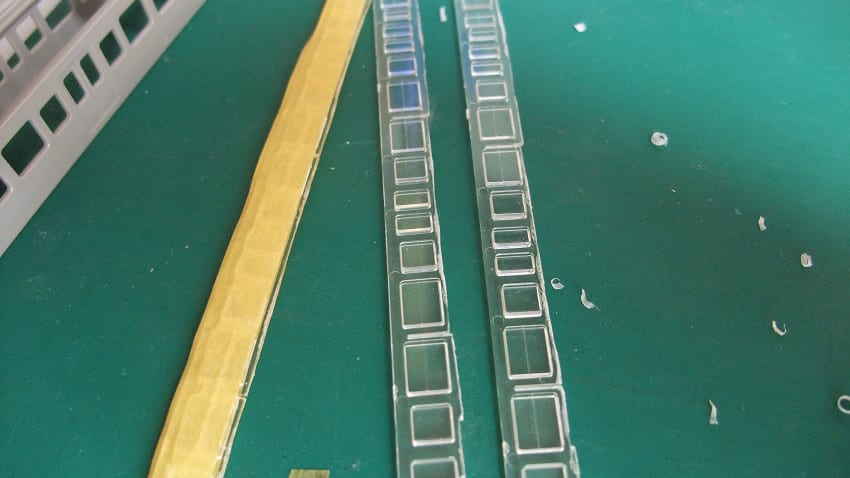

車体の塗装が終わったので標記類のインレタ貼りと行きたいところですが、まずはネットに上がってる写真を基に貼り位置を決めていきます。

新幹線屋なので在来線のクルマはどっちが1エンドとかよく分からないよ・・・

大体の貼り位置が分かったところでナンバー、標記等を入れていきます。

ナンバーはB1編成のナンバー(クハは28と323、モハユニットは24)を入れています。

非冷房、非ユニットサッシ、車体広告なしはこの編成しかなかったはず。

あと、細かい標記もなるべく入れましたが、レボリューションのインレタは形式標記がなぜかモハ110しか収録されていないので、妻面の標記は省略しています・・・

そして架線注意のインレタが苦行!

貼る所が曲面だし、左右で同じような位置に貼らないと見栄えが悪くなるので、結局納得行くまで10回以上貼り直ししました・・・

あとはJRマークを入れます。

手持ちのインレタのコマ数はまだ余裕あるけど貴重品なので失敗したくないところ(まあ架線注意に比べれば5000倍くらい楽)

これが手に入ってなかったら多分作ってなかったな・・・

そしてクリア塗装。

今までは缶スプレー使ってきましたが、エアブラシが使えるようになったのでガイアのセミグロスクリアーにしました。

缶スプレーのクリア塗料より塗りやすいし仕上がり良好ですな。

ほかにもインレタ貼ったけどクリア吹きしてないのがたくさんあるので順に塗っていこうかな。。。

そういえばここまで書き忘れてましたが、クハの雨樋は実車通りに延長しました。

エポキシパテを使って粘土細工の要領で乗務員扉上まで延長しています。

当初クハ2両とも延長しましたが、実は1両だけでよかったと塗った後で判明して修正するのに時間かかりました。調査不足だったな・・・

ということでまだ続きます。

先頭車だけ先に塗ったのは前回の記事の通りでして、その後中間車も塗装しました。

先頭車も中間車もどちらも塗り分けラインは綺麗に出たのでとりあえずは満足かな・・・

マスキングや塗装の練習、調色した塗料の検証を兼ねてボツ先頭車や余った鉄コレに塗装しまくった甲斐がありました。

ライト類やジャンパー栓は別パーツなので塗装して取り付けます。

小物の塗装は自家調色クリームでなく、クレオスのC316を使用。

そして取り付けましたが、ライト周りに微妙な隙間が出来てしまった・・・

あと、ライト一回嵌めた後に外したら周りの塗装も一緒に剥がれてしまう。

なので必死でタッチアップしましたが、これ以上いじると泥沼にハマりそうなので程々で止めときます。。。

車体の塗装が終わったので標記類のインレタ貼りと行きたいところですが、まずはネットに上がってる写真を基に貼り位置を決めていきます。

新幹線屋なので在来線のクルマはどっちが1エンドとかよく分からないよ・・・

大体の貼り位置が分かったところでナンバー、標記等を入れていきます。

ナンバーはB1編成のナンバー(クハは28と323、モハユニットは24)を入れています。

非冷房、非ユニットサッシ、車体広告なしはこの編成しかなかったはず。

あと、細かい標記もなるべく入れましたが、レボリューションのインレタは形式標記がなぜかモハ110しか収録されていないので、妻面の標記は省略しています・・・

そして架線注意のインレタが苦行!

貼る所が曲面だし、左右で同じような位置に貼らないと見栄えが悪くなるので、結局納得行くまで10回以上貼り直ししました・・・

あとはJRマークを入れます。

手持ちのインレタのコマ数はまだ余裕あるけど貴重品なので失敗したくないところ(まあ架線注意に比べれば5000倍くらい楽)

これが手に入ってなかったら多分作ってなかったな・・・

そしてクリア塗装。

今までは缶スプレー使ってきましたが、エアブラシが使えるようになったのでガイアのセミグロスクリアーにしました。

缶スプレーのクリア塗料より塗りやすいし仕上がり良好ですな。

ほかにもインレタ貼ったけどクリア吹きしてないのがたくさんあるので順に塗っていこうかな。。。

そういえばここまで書き忘れてましたが、クハの雨樋は実車通りに延長しました。

エポキシパテを使って粘土細工の要領で乗務員扉上まで延長しています。

当初クハ2両とも延長しましたが、実は1両だけでよかったと塗った後で判明して修正するのに時間かかりました。調査不足だったな・・・

ということでまだ続きます。