続きです。

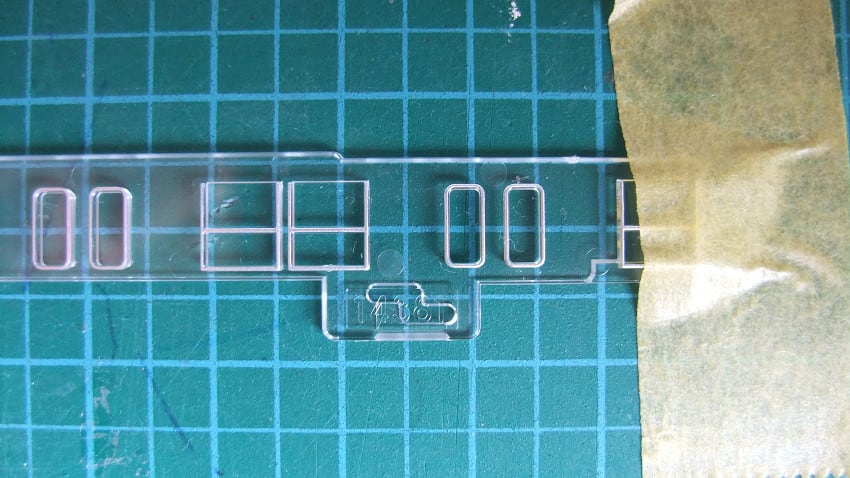

鉄コレ動力ユニットTM-23(18m級C)を手に入れたんですが、まさかの寸法合わず(台車が前過ぎ、あと全長も長すぎる)

取説だとTM-06R(18m級A)がぴったりに見えるんですけど実車写真と比較すると軸距がありすぎるように見えるのでTM-23にしたのに・・・

仕方がないのでニコイチにして理想のやつを錬成しました。

モーターだけTM-06R、その他のパーツはTM-23、あと床板を少々切り詰めます(切り詰め過ぎてプラ板で足してますが)

モーターだけ変えるのはこっちのほうがシャフトを繋ぐ部分の部品が短いから。

その分全長を詰められるって訳です。

しかし動力2個分の金額かかってて低コストパフォーマンスですなぁ・・・

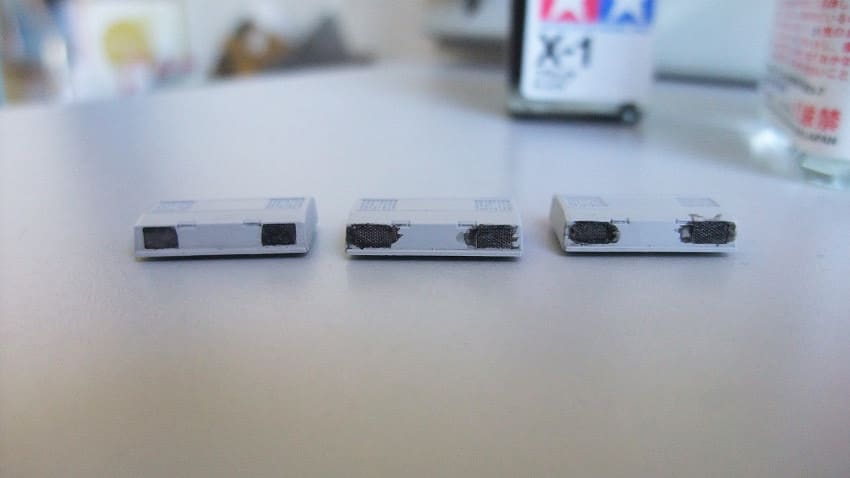

車体に仕込むとこんな感じです。

イイ感じです。ちなみに前記事でビス留めで車体と固定できるようにしていましたがボツ。

床下の機器配置はよく分からないので適当です・・・

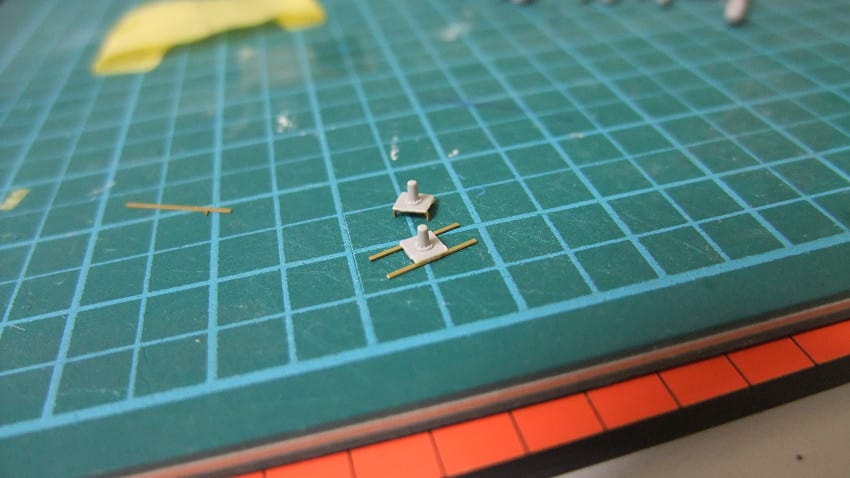

パーツ類を付けていきます。

ベンチレーターは鉄コレ、信号炎管は手持ちパーツから(仮。形状が違うのでイイのが手に入ったら交換予定)

アンテナは実車では細いので再現しようとすると針みたいになってしまい扱いに難儀しそう・・・

なのでワンマイルの四国1000系キットに入ってた小さいアンテナで代用します。

スカートとダミー連結器は動力ユニット側に取り付けます。

ダミー連結器はTN化で捻出されたマイクロエースの気動車用(多分四国キハ32の)から切り出して貼り付けています。

実車ではエアホースやジャンパーなども有りますがいい資料と素材が見つかったらそのうち。。。

という事で車体もプライマー&サフ吹きしまして

一旦仮組み。

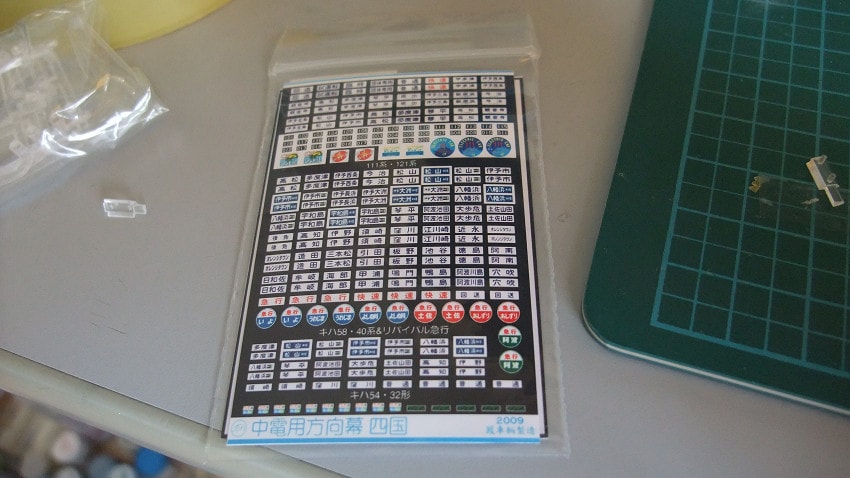

あとは塗装とデカール貼りだな・・・

ということで続きます。

が、この後の作業は苦手なものばかりなので、この記事の続きがなかったら失敗したと思ってください・・・

鉄コレ動力ユニットTM-23(18m級C)を手に入れたんですが、まさかの寸法合わず(台車が前過ぎ、あと全長も長すぎる)

取説だとTM-06R(18m級A)がぴったりに見えるんですけど実車写真と比較すると軸距がありすぎるように見えるのでTM-23にしたのに・・・

仕方がないのでニコイチにして理想のやつを錬成しました。

モーターだけTM-06R、その他のパーツはTM-23、あと床板を少々切り詰めます(切り詰め過ぎてプラ板で足してますが)

モーターだけ変えるのはこっちのほうがシャフトを繋ぐ部分の部品が短いから。

その分全長を詰められるって訳です。

しかし動力2個分の金額かかってて低コストパフォーマンスですなぁ・・・

車体に仕込むとこんな感じです。

イイ感じです。ちなみに前記事でビス留めで車体と固定できるようにしていましたがボツ。

床下の機器配置はよく分からないので適当です・・・

パーツ類を付けていきます。

ベンチレーターは鉄コレ、信号炎管は手持ちパーツから(仮。形状が違うのでイイのが手に入ったら交換予定)

アンテナは実車では細いので再現しようとすると針みたいになってしまい扱いに難儀しそう・・・

なのでワンマイルの四国1000系キットに入ってた小さいアンテナで代用します。

スカートとダミー連結器は動力ユニット側に取り付けます。

ダミー連結器はTN化で捻出されたマイクロエースの気動車用(多分四国キハ32の)から切り出して貼り付けています。

実車ではエアホースやジャンパーなども有りますがいい資料と素材が見つかったらそのうち。。。

という事で車体もプライマー&サフ吹きしまして

一旦仮組み。

あとは塗装とデカール貼りだな・・・

ということで続きます。

が、この後の作業は苦手なものばかりなので、この記事の続きがなかったら失敗したと思ってください・・・