高山市の県道89号高山上宝線(飛騨・そま街道)沿いで火の見櫓が見えたのでバス車中から撮影。グーグルアースで調べてみると高山市消防団丹生川支団第3分団消防車庫脇にある火の見櫓であった。火の見櫓は当地方では見かけることが無いが長野県や近隣地方には多く残されているようである。

高山市の県道89号高山上宝線(飛騨・そま街道)沿いで火の見櫓が見えたのでバス車中から撮影。グーグルアースで調べてみると高山市消防団丹生川支団第3分団消防車庫脇にある火の見櫓であった。火の見櫓は当地方では見かけることが無いが長野県や近隣地方には多く残されているようである。

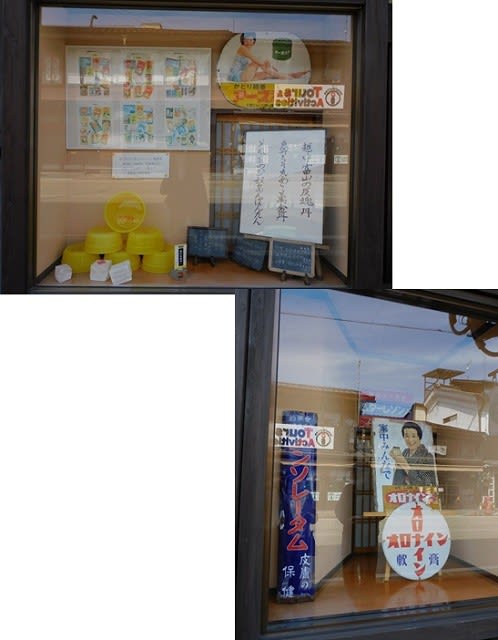

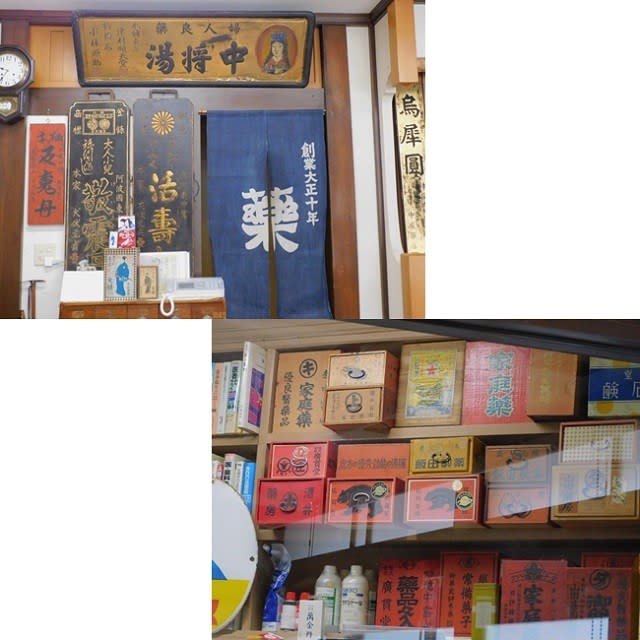

古い街並みから少し離れた通りを散策していると、創業大正10年と表示のある老舗の薬屋さんに昨日紹介した下呂膏があったので購入した。店先には懐かしい人達のホーロー看板、ケロリンの洗面器などや店内には古い薬看板や置薬箱がずらりと並べられ、昔置き薬の中にあったような薬袋がみられどれもこれも懐かしいものばかりであった。

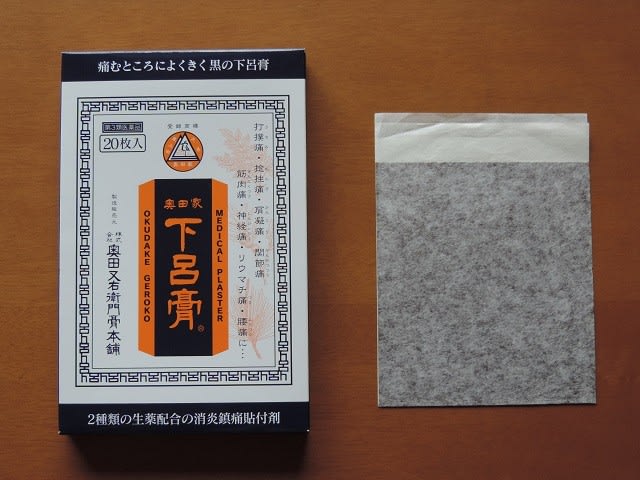

宿泊地の下呂温泉には伝統の下呂膏があることを以前訪れた時に知っていたので、奥田又右衛門膏本舗を訪れてみたいと思っていた。しかし名神高速道路の渋滞で到着が遅くなり店舗はもう閉まっていた。下画像の膏薬は飛騨高山の薬屋さんで求めたものである。

久しぶりに江津市の有福温泉に向い、温泉街の高台にある御前湯に入浴し英気を養った。御前湯は昭和4年(1929)に建築されたようでアーチの窓や入口などモダンな西洋建築風の外観で、中に入ると昔懐かしい番台があるなどレトロ感のある建物である。土曜日であったが入浴者は2~3人と閑散としていた。かつて広島バスセンターから有福温泉行きの広電バスがあったが何時ごろまであったのであろうか。若い頃職場の慰安旅行で当温泉に宿泊したが、当時は大変賑わっていたことを思い出したのである。

過去に訪れた神社でみかけた色々な注連縄を紹介しよう。平成24年(2012)に訪れた福岡県宗像市の八所宮で、この神社にあった梵鐘を豊臣秀吉の島津攻略の際に持ち帰って厳島神社に寄進したと言われている。

拝殿に架けられている注連縄はコモ巻きした藁束に細い藁縄で螺旋状に巻き付けた2本をゆったりと綯ったものである。訪れた当時のものなので現在どのようなものかは定かでない。

過去に訪れた神社でみかけた色々な注連縄を紹介しよう。平成28年(2016)に訪れた長野県諏訪市の諏訪大社上社本宮で、7年毎に行われる御柱大祭が今年斎行されており、大鳥居の左側には一之御柱がみられる。

大鳥居の正面にみられる塀重門に架けられている注連縄は、藁縄を細い紐で束ねて綯ったもので見たことが無いようなものであり、飾り房も変わった作り方である。訪れた当時のものなので現在どのようなものかは定かでない。

過去に訪れた神社でみかけた色々な注連縄を紹介しよう。平成31年(2019)に訪れた福岡県添田町の英彦山北東中腹にある高住神社で、豊前坊天狗神として有名であったが明治期神仏分離令・修験禁止令で高住神社となったようである。

一の鳥居と拝殿に架けられている注連縄は棒状の均等な藁束に縄を巻き付けたようなもので見たことが無いようなものであった。二の鳥居には通常みられるような注連縄が架けられていた。これらの注連縄は訪れた当時のものであり現在どのようなものかは定かでない。

過去に訪れた神社でみかけた色々な注連縄を紹介しよう。令和元年(2019)に福岡県福津市の宮地嶽神社を参詣し拝殿には日本一と称されている大注連縄が架けられていた。当神社には日本一と称されるものが3つあるようでその一つが大注連縄のようである。毎年架け替えられているようであり今月17日には大しめ縄かけ替祭が斎行されたようである。

過去に訪れた神社でみかけた色々な注連縄を紹介しよう。平成26年(2014)に近江八幡市の日牟禮八幡宮を参詣した時楼門に架けられていた注連縄で、先日紹介した河野原大歳神社の注連縄づくりの参考としたものである。一人仕事ではこのような綺麗なものは出来ないのである。ところが平成30年(2018)に訪れた時には下画像の注連縄が架けられていたが現在はどのようになっているのか定かでない。

過去に訪れた神社でみかけた色々な注連縄を紹介しよう。平成27年(2015)正月に宇和島市の和霊神社を参詣した。神門と拝殿に大きな注連縄が架けられていたが、神門の注連縄の綯い方が逆綯いとなっていた。なぜこのようにされているのであろうか。訪れた当時の状況であり現在はどのようになっているのか定かでない。

今回の放浪で最後にせいろ蒸しを食する予定としていたので柳川に向かった。生憎土曜日なので観光客が多く目指すうなぎ屋ではなかったが美味しくせいろ蒸しを食することが出来た。しかし蒸し器の見てくれが・・・

博多駅で孫達に遭う時間に余裕があったので北原白秋生家・記念館を見物して放浪を終わった。

佐賀路のマニアックなところばかり訪れたので、愚妻の要望で羊羹屋が十数軒あるという小城市の村岡総本舗・羊羹資料館を訪れた。羊羹資料館の建物は国の登録有形文化財に指定されているようであり、1階で羊羹と抹茶を頂き小城羊羹の歴史や製造工程の紹介ビデオを鑑賞した。2階の展示室で小城羊羹の歴史的な道具や資料などを見物して総本舗で・・・

宿泊は佐賀駅前にしていたので久しぶりに武生温泉の日帰り温泉に入ることとした。入浴した元湯の入口には竜宮城を思わすような楼門があり、奥には武雄温泉新館がみられる。東京駅を設計した唐津出身の辰野金吾が設計した建築で大正4年(1915)に竣工したようである。