阿賀港で情島に渡る情島通船の時間待ちをしていたら反対側に宮島管絃祭の漕ぎ船の艇庫があった。

看板表示によると旧暦6月15日に乗り手は阿賀の住吉神社に参詣した後に阿賀港で2艘の漕ぎ船を3回旋回してから厳島神社に向かうようである。

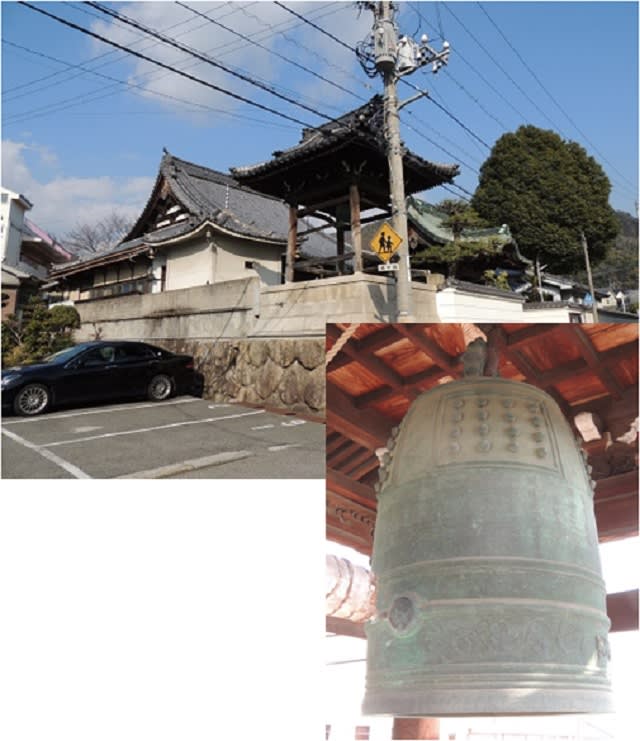

呉市吉浦町にある誓光寺の梵鐘で貞亨5年(1688)に廿日市の鋳物師山田貞栄が鋳造したものである。この梵鐘は元広島の長安寺のものであったが当寺への移転経緯は不明のようである。

廿日市の庄屋で本陣を経営していた鋳物師山田貞栄の鋳造作品は16口が判明しており、この梵鐘のほか廿日市市内の極楽寺、蓮教寺の梵鐘など8口が現存している。

桜尾城から長府に移封された毛利秀元は藩邸を関門海峡の海沿いの櫛崎城に置いていたが幕末の情勢が緊迫化して勝山山麓に勝山御殿を築いた。明治に入って豊浦藩庁・豊浦県庁とされ山口県となってから解体されたようで、近年発掘調査が行われて勝山地区公園(上画像)として整備されている。

下画像は秀元の二男元知が長府支藩として清末の地に置かれた清末藩邸跡の碑であるが、藩邸の遺構はほとんど残されていない。洞雲寺にある毛利元清夫妻墓前にある石燈籠は清末藩4代藩主匡訓が献燈したものである。

下関市長府にある大乗寺で元淨厳寺と称していたが明治期になって大乗寺と改称したようである。

毛利元清の子宮吉丸(戒名淨厳院淨厳幻了)は桜尾城で没し光明寺の旧地に菩提寺淨厳寺があったが、毛利氏の移封により秀元は、長府の専称寺を淨厳寺と改め舎弟宮吉丸の位牌を安置して菩提所とした。境内墓地に宮吉丸の供養塔があるかと探査したが見つけることが出来なかった。

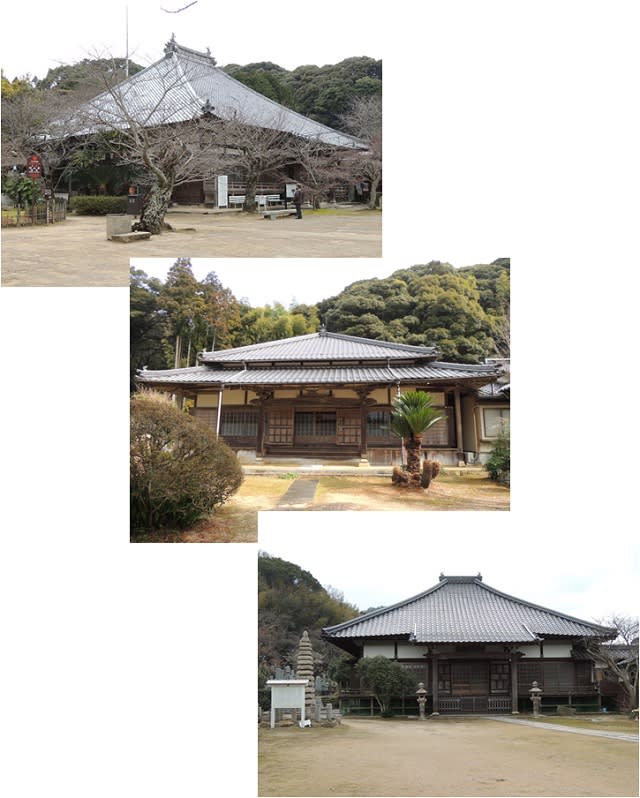

上画像は下関市長府にある功山寺で、長府に移封された毛利秀元の帰依を受けた洞雲寺12世三庭龍達が荒廃していた長福寺を復興し、自ら三世となり洞雲寺13世大雲守的が4世、洞雲寺17世基外嶺雄が5世となっている。

中画像は下関市井田にある来福寺で功山寺を弟子の基外嶺雄に譲った三庭龍達が開いた寺で、洞雲寺18世大洲宗敦が2世となっている。下画像は長府の笑山寺で荒廃していた潮音院を三庭龍達が再興して師の天翁玄播を開山とし自ら中興2世となっている。このように移封された毛利氏に従って多くの寺院に関わった洞雲寺住持がいたことがわかる。

下関市豊田町にある毛利元清継室の澤氏墓碑で、澤氏(法号栄長院)は石見国佐波氏の息女で千代姫と呼ばれていた。元清の室来島氏が没した後に継室として嫁していたが、元清が没した後に徳川家康の媒酌により元清長男秀元の姉とされ、筑前黒田藩家老栗山利安に再嫁された。

黒田騒動で栗山家は断絶したので、秀元は継母の澤氏を引還られ現豊田町高山を居住地にされた。澤氏は94歳の長寿で波乱万丈の生涯を終えて栄長寺(現在廃寺)に葬られた。

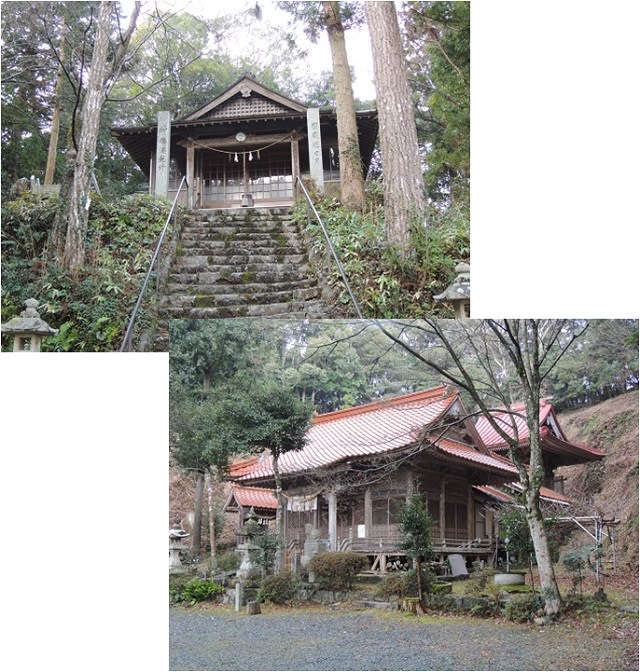

上画像は美祢市大嶺町東分の高台にある厳島神社であるが由緒など定かでない。下画像は下関市豊田町殿居にある厳島神社で江戸期の地誌に安芸国厳島神社を勧請したとあり、文安5年(1448)の棟札が残されているようである。

両神社及び一昨日紹介した轡井厳島神社も山間地にありどのような経緯で勧請され信仰されたのであろうか。

先日、所用で下関市に行きいつもの徘徊癖が疼きだし各所を巡ったので紹介します。

下関市菊川町轡井にある厳島神社・冨士浅間神社で神額には「厳島大明神・冨士浅間社」とあるが由緒など定かでない。

この神社には鐘楼門が残されており元禄15年(1702)に鋳造された梵鐘が吊り下げられている。鐘楼門、拝殿、本殿の屋根はかつて草葺き屋根であったものに鉄板覆い葺きとされたものであろうか独特の屋根である。

内子町に廿日市地名があることは以前にも紹介した。

この地の願成寺の門前集落に中世、厳島にある「荒えびす」を分祀して祀り、毎月20日の市日には恵美須神社の御開帳があって「廿日市えびす」として信仰心のつよかった人々は、遠方より参詣して集落は繁栄し「廿日の市」が著名となって地名になったようである。

四国の内子町は遠く離れた地のようにみられるが、海上交通の盛んであった古い時代には意外と当地との接点があったのである。 《「廿日市」地名の起源について》

三次市の西城川と馬洗川の合流地点で十日市町側の土手下にある厳島神社であるが由緒などについては定かでない。

江戸期の地誌には何れも弁才天社と記されているので明治以降に厳島神社とされたものであろうか。河川に沿った場所に祀られているので水運に関係する人達によって祀られたものとみられる。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

赤名地区にある赤穴八幡神社々殿裏手の境内社大元神社で両脇には大元杉といわれる巨木がある。

明治19年(1886)頃、旧石見国内(赤名地区は出雲国)には大元神社が560余社みられ安芸国厳島神社・大元神社を勧請したと記されているものもあり、森神として多く祀られていたがどのように大元信仰がされていたのかは定かではない。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

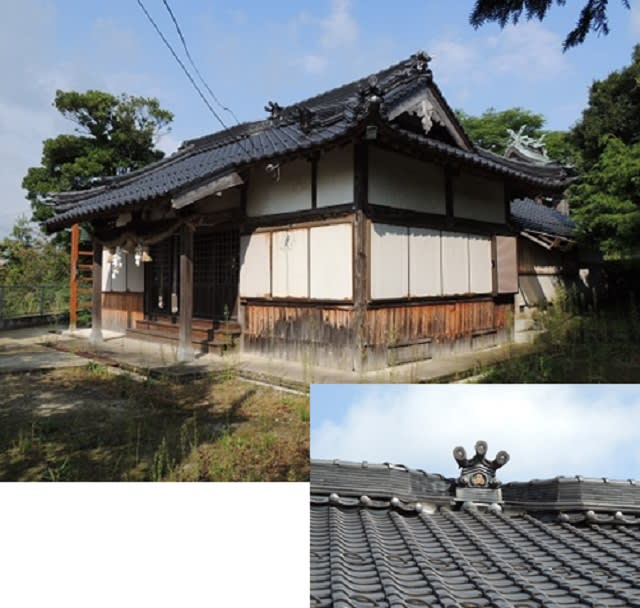

先日、温泉津方面への途中で江津市尾浜浦にある厳島神社に参詣したが由緒など定かではない。尾浜浦の地名から漁業関係者によって安芸国厳島神社が勧請され祀られたものではなかろうか。

拝殿の棟中央部分は見たことがないような棟の納まりで、幣殿からの棟がT字交差しているために遊び心で装飾瓦(鬼瓦)を設けたものとみられる。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

温泉街の町並みを離れたJR温泉津駅近くの宮山にある厳島神社で、戦国時代に毛利元就が石見銀山を掌握の後、積出港であるこの地に安芸国厳島神社を勧請して祀ったようである。

看板表示によると2月14日に行なわれる神事「御日待祭」は氏子が夜明けまで社殿に籠り初日を待つ鎮火祭で、「寝たらおこせ、王子や王子、五郎さんの王子」と叫んで町を練り歩くというユニークな神事のようである。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

当ブログ休止中に山口県を縦断し、途中徘徊癖が疼き出し長門市仙崎港の弁天島にある厳島神社を探訪した。海上安全や、漁業振興のために祀られているようで江戸期の地誌によると天和2年(1682)の棟札がみられ、祭礼は6月17日のようである。

青海島大日比にも厳島神社があるようであるが訪れることができず又の機会に訪れてみたいものである。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

浜田市からの帰路、益田市にある中須厳島神社を探訪した。厳島神社と末社の大元神社(現在は恵毘須神社と相殿)が祀られており、安芸国厳島神社及び大元神社がセットで分祀勧請されている珍しいものである。

当地付近には中世の港湾を中心にした国史跡の中須東原遺跡があり、厳島神社は海を介して安芸国厳島神社を分祀勧請されたものとみられる。しかし、大元神社は石見国に数多くみられどのように信仰され勧請されたのかは定かでない。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~