都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「特別展覧会 狩野永徳」 京都国立博物館

京都国立博物館(京都市東山区茶屋町527)

「特別展覧会 狩野永徳」

10/16-11/18

10月末に関西へ出向いたのも全てはこの展覧会のためでした。激動の桃山時代を駆け抜けた稀有な絵師の画業を、史上初めて一堂に総覧します。京博の永徳展です。

展示の構成は以下の通りです。大まかに言えば中央室(セクション4)の「洛中洛外図屏風」を挟んで、前半が水墨画、後半が金碧障壁画という流れになっていました。

1「墨を極める」:初期から晩年までの水墨画。「花鳥図襖」、「許由巣父図」など。

2「永徳と扇面画」:永徳の扇面画。

3「為政者たちのはざまで」:狩野派、及び永徳と権力者の関わり。「織田信長像」など。

4「時代の息づかい - 風俗画 - 」:代表作「洛中洛外図屏風」、新発見の「洛外名所遊楽図屏風」など。

5「桃山の華 - 金碧障壁画 - 」:狩野派と障壁画。「群仙図襖」。

6「壮大なる金碧大画」:「唐獅子図屏風」と「檜図屏風」。

まず一通りを見て感じたのは、永徳画の真髄は人物表現にあるのではないかということです。実はこの展示に行く前、私の関心は「唐獅子図」や「檜図屏風」などのどちらかと言えば剛胆な大画にありましたが、実際に時間を割いて見入ったのは「洛中洛外図屏風」をはじめとする精緻な風俗画、及び水墨画における実に表情豊かな人物の描写でした。また真に迫る「織田信長像」は、思わず目を背けたくなってしまうほどの威圧感を覚えます。今回、特に印象深い上位三点を挙げるとしたら一に豪華絢爛な「洛中洛外図屏風」、二に冷酷無比の「織田信長像」、そして三に威風堂々の「唐獅子図」となるかもしれません。

そもそもいかにも狩野派的と言えるような山水図は好きではありませんが、永徳の「琴棋書画図襖」による人物の快活な表情には非常に魅力的なものを感じます。全体の構図は、元信の影響をも伺わせる厳格さを見せていますが、そこに現れる人々が、まさにふき出し枠があっても違和感のないほど豊かな面持ちにて描かれているのです。またそれは「二十四孝図屏風」でも同様で、例えば虎と対峙する二人の男性の滑稽な表情や、赤ん坊を抱いて話し込む微笑ましい女性の顔が、颯爽としながらも細やかなタッチにて鮮やかに示されています。永徳の簡素な筆が人物を象るということは、そこへ魂が吹き込まれるのと同義なのかもしれません。今にも画中の人物が動き出しそうな気配すら感じさせています。

その画における魂という点で白眉なのが、かの凄惨な「織田信長像」でしょう。青白く、また細い面長の顔は、まるで物の怪に取り憑かれたように険しく不気味ですが、例えば眉間によった皺や横に切れた目、そして太い鼻などに、神経質でかつ猜疑心にとらわれながらも、本質を見抜く知性と強い意思を感じ取れるようにも思えました。ちなみにこの作品はおそらく信長没後の遺像ではないかということですが、当時、これを見た人々は、故人をも越えてしまうように迫力のある信長の再来に怖れおののいたのではないでしょうか。息をのむような緊張感が強く発せられています。

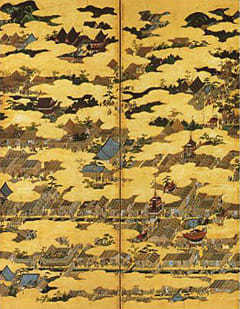

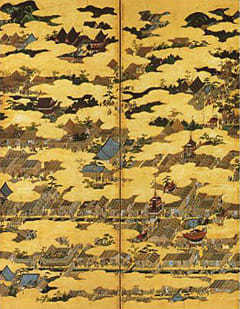

個々にドラマを持つ計2485名の人物が、一つの混沌とした都市を生み出す様を捉えた「洛中洛外図屏風」はもはや圧巻と言う他ありません。一度の観賞にてこの屏風の全てを追うのは不可能ですが、どの場面においても時代を越え、あたかも見る側までが息づく人々の輪に加われるかのような臨場感に溢れた光景が表現されています。また全体を覆う金雲も効果的です。雲によってそれぞれの空間が繋げられ、全体の一体感が生み出されているのはもちろんのこと、それこそ例えばWEB上の地図などを拡大して地上に降りていくかのような感覚、つまりは上空から雲をかき分け、目を凝らして見ることでようやく開けてくる街の賑わいと言うような、まさに京の街を高みから俯瞰してさらに覗き込むような気分を味わうことが出来るのです。前もって抱いていた金雲が多いのではないかという印象は、実物を前にすると完全に消え失せました。雲が視線を下界へ巧みに誘導します。スケール感は適切です。

金碧障壁画では、州信印の「四季花鳥図屏風」や伝永徳の「秋草図屏風」などよりも、やはり上でも触れたような魂の宿る人物の登場する「群仙図襖」や「二十四孝図襖」(伝永徳)に見応えがありました。ともに地の金箔が一部剥離しているという状態に難のある作品ではありますが、例えば見送りの者たちを従えて白鶴で空を駆ける仙人などは実に飄々とした様で描かれています。ここには、水墨の「琴棋書画図襖」などに通じる永徳の冴えた人物表現を見ることも出来そうです。

二頭の獅子が、信長と秀吉のイメージに重ねられることも多いという「唐獅子図屏風」は、その大きさからして大変に圧倒的です。図版を見ていただけでは到底思いもつかないような縦2メートル20センチ、横4メートル半という巨大な画面の中で進み行くのは、まさしく戦乱の桃山を踏みつけて歩く王者の姿でした。また、獅子の隆々とした体躯やその燃え上がるような尾、そして空間をザックリと切り刻むかのようにせり上がる岩などが大変な重量感をもって表現されています。それにしてもこれだけの大画面でありながらも構成、または細部が散漫にならないところが殆ど驚異です。見る側としては、それこそ物陰にでも姿をくらまして、この勇ましい獅子の通り過ぎる様を待つしかありません。目の合った瞬間、かの鋭い牙で噛み砕かれてしまいそうな恐怖感さえ覚えました。

身悶えの「檜図屏風」はもはや病的と言えるでしょう。幹は狭まった上下の空間を突き抜けるようにそびえ立ち、枝はあたかも笞を振ってのたうち回っているかのように空間を切り刻んでいました。襖より改装されたという屏風の場に全く収まりきらないこの激しい巨木は、自身の運命の最後を知って、それを呪いながら雄叫びを挙げるかの如く苦しんでいます。ここに、時代を駆け抜け、燃え尽きるかのように人生を閉じた永徳、さらには疾風の如く過ぎ去った桃山時代そのものの断末魔の叫びが示されているのかもしれません。この屏風を冷静に正視するのは困難でした。

会期はあと一週間です。平日の日中でもゆうに一時間を越える待ち時間が出ているそうですが、まさに一期一会の展覧会として語り継がれていくような内容であることは間違いないのではないでしょうか。また一人一人の鑑賞者に「永徳とは何ぞや。」という問いを投げかける展示でもあります。彼への熱い眼差しは今始まったばかりです。

今月17日までの開催です。(10/26)

「特別展覧会 狩野永徳」

10/16-11/18

10月末に関西へ出向いたのも全てはこの展覧会のためでした。激動の桃山時代を駆け抜けた稀有な絵師の画業を、史上初めて一堂に総覧します。京博の永徳展です。

展示の構成は以下の通りです。大まかに言えば中央室(セクション4)の「洛中洛外図屏風」を挟んで、前半が水墨画、後半が金碧障壁画という流れになっていました。

1「墨を極める」:初期から晩年までの水墨画。「花鳥図襖」、「許由巣父図」など。

2「永徳と扇面画」:永徳の扇面画。

3「為政者たちのはざまで」:狩野派、及び永徳と権力者の関わり。「織田信長像」など。

4「時代の息づかい - 風俗画 - 」:代表作「洛中洛外図屏風」、新発見の「洛外名所遊楽図屏風」など。

5「桃山の華 - 金碧障壁画 - 」:狩野派と障壁画。「群仙図襖」。

6「壮大なる金碧大画」:「唐獅子図屏風」と「檜図屏風」。

まず一通りを見て感じたのは、永徳画の真髄は人物表現にあるのではないかということです。実はこの展示に行く前、私の関心は「唐獅子図」や「檜図屏風」などのどちらかと言えば剛胆な大画にありましたが、実際に時間を割いて見入ったのは「洛中洛外図屏風」をはじめとする精緻な風俗画、及び水墨画における実に表情豊かな人物の描写でした。また真に迫る「織田信長像」は、思わず目を背けたくなってしまうほどの威圧感を覚えます。今回、特に印象深い上位三点を挙げるとしたら一に豪華絢爛な「洛中洛外図屏風」、二に冷酷無比の「織田信長像」、そして三に威風堂々の「唐獅子図」となるかもしれません。

そもそもいかにも狩野派的と言えるような山水図は好きではありませんが、永徳の「琴棋書画図襖」による人物の快活な表情には非常に魅力的なものを感じます。全体の構図は、元信の影響をも伺わせる厳格さを見せていますが、そこに現れる人々が、まさにふき出し枠があっても違和感のないほど豊かな面持ちにて描かれているのです。またそれは「二十四孝図屏風」でも同様で、例えば虎と対峙する二人の男性の滑稽な表情や、赤ん坊を抱いて話し込む微笑ましい女性の顔が、颯爽としながらも細やかなタッチにて鮮やかに示されています。永徳の簡素な筆が人物を象るということは、そこへ魂が吹き込まれるのと同義なのかもしれません。今にも画中の人物が動き出しそうな気配すら感じさせています。

その画における魂という点で白眉なのが、かの凄惨な「織田信長像」でしょう。青白く、また細い面長の顔は、まるで物の怪に取り憑かれたように険しく不気味ですが、例えば眉間によった皺や横に切れた目、そして太い鼻などに、神経質でかつ猜疑心にとらわれながらも、本質を見抜く知性と強い意思を感じ取れるようにも思えました。ちなみにこの作品はおそらく信長没後の遺像ではないかということですが、当時、これを見た人々は、故人をも越えてしまうように迫力のある信長の再来に怖れおののいたのではないでしょうか。息をのむような緊張感が強く発せられています。

個々にドラマを持つ計2485名の人物が、一つの混沌とした都市を生み出す様を捉えた「洛中洛外図屏風」はもはや圧巻と言う他ありません。一度の観賞にてこの屏風の全てを追うのは不可能ですが、どの場面においても時代を越え、あたかも見る側までが息づく人々の輪に加われるかのような臨場感に溢れた光景が表現されています。また全体を覆う金雲も効果的です。雲によってそれぞれの空間が繋げられ、全体の一体感が生み出されているのはもちろんのこと、それこそ例えばWEB上の地図などを拡大して地上に降りていくかのような感覚、つまりは上空から雲をかき分け、目を凝らして見ることでようやく開けてくる街の賑わいと言うような、まさに京の街を高みから俯瞰してさらに覗き込むような気分を味わうことが出来るのです。前もって抱いていた金雲が多いのではないかという印象は、実物を前にすると完全に消え失せました。雲が視線を下界へ巧みに誘導します。スケール感は適切です。

金碧障壁画では、州信印の「四季花鳥図屏風」や伝永徳の「秋草図屏風」などよりも、やはり上でも触れたような魂の宿る人物の登場する「群仙図襖」や「二十四孝図襖」(伝永徳)に見応えがありました。ともに地の金箔が一部剥離しているという状態に難のある作品ではありますが、例えば見送りの者たちを従えて白鶴で空を駆ける仙人などは実に飄々とした様で描かれています。ここには、水墨の「琴棋書画図襖」などに通じる永徳の冴えた人物表現を見ることも出来そうです。

二頭の獅子が、信長と秀吉のイメージに重ねられることも多いという「唐獅子図屏風」は、その大きさからして大変に圧倒的です。図版を見ていただけでは到底思いもつかないような縦2メートル20センチ、横4メートル半という巨大な画面の中で進み行くのは、まさしく戦乱の桃山を踏みつけて歩く王者の姿でした。また、獅子の隆々とした体躯やその燃え上がるような尾、そして空間をザックリと切り刻むかのようにせり上がる岩などが大変な重量感をもって表現されています。それにしてもこれだけの大画面でありながらも構成、または細部が散漫にならないところが殆ど驚異です。見る側としては、それこそ物陰にでも姿をくらまして、この勇ましい獅子の通り過ぎる様を待つしかありません。目の合った瞬間、かの鋭い牙で噛み砕かれてしまいそうな恐怖感さえ覚えました。

身悶えの「檜図屏風」はもはや病的と言えるでしょう。幹は狭まった上下の空間を突き抜けるようにそびえ立ち、枝はあたかも笞を振ってのたうち回っているかのように空間を切り刻んでいました。襖より改装されたという屏風の場に全く収まりきらないこの激しい巨木は、自身の運命の最後を知って、それを呪いながら雄叫びを挙げるかの如く苦しんでいます。ここに、時代を駆け抜け、燃え尽きるかのように人生を閉じた永徳、さらには疾風の如く過ぎ去った桃山時代そのものの断末魔の叫びが示されているのかもしれません。この屏風を冷静に正視するのは困難でした。

会期はあと一週間です。平日の日中でもゆうに一時間を越える待ち時間が出ているそうですが、まさに一期一会の展覧会として語り継がれていくような内容であることは間違いないのではないでしょうか。また一人一人の鑑賞者に「永徳とは何ぞや。」という問いを投げかける展示でもあります。彼への熱い眼差しは今始まったばかりです。

今月17日までの開催です。(10/26)

コメント ( 16 ) | Trackback ( 0 )

| « 「マラブ・太... | 「畠山直哉 『... » |

しかし、平日で1時間並ぶとは驚きです。

もう一回行きたいがさすがにこれは叶わない望みですね。

わたしとしては体感した感じ、唐獅子が一番ぐっときました。

はろるどさんは二十四孝図や高士のいる図に惹かれたようですね。

わたしは二十不孝のクチだからか、二十四孝一つ一つのエピソードを全て知ってはいなくて、同行の人に教わったりしていました。知っているのはせいぜい五つ六つでしたが、同工異曲の作品が多く出ていたので、もしかするとこの時代、嗜好として好まれたのではなく、啓蒙の意味で作られたのかしら・・・と思ったりしました。(笑)

しかし本当に凄い展覧会でした。

今回のレビュー、いつにもまして熱いですね。

私が実物を見て一番驚いたのは永徳の筆致の

力強さ、勢いです。

木々の枝ぶり、人物の描線、水の流れの飛沫。

唐獅子図も驚くべきすばやい筆で

一気に書かれたような感じがしました。

まさに天才の業ですね。

こんばんは。早速のTBをありがとうございました。

>平日で1時間並ぶとは驚きです。

もう一回行きたいがさすがにこれは叶わない望みですね。

1時間や2時間と、もう大変な混雑になっているようですね。私も何度か見られればなとは思いましたが…。

>唐獅子が一番ぐっときました

ともかくあんなに大きい作品とは知りませんでした。尚蔵館のケースでは足りないくらいかもしれませんね。

@遊行さん

こんばんは。

>同工異曲の作品が多く出ていたので、もしかするとこの時代、嗜好として好まれたのではなく、啓蒙の意味で作られたのかしら・・・と思ったりしました。

今回は意外と一見、地味に見える水墨山水図に惹かれました。何だか皆、とても生き生きとしているように見えまして…。普段なら飛ばして見てしまうような画ですが、じっくりと楽しみました。

>しかし本当に凄い展覧会でした。

同感です。もはや好き嫌いを通り越すほど圧倒的ですよね。

@テツさん

こんばんは。駄文におつきあい下さり恐縮です。ありがとうございます。

>永徳の筆致の力強さ、勢いです。木々の枝ぶり、人物の描線、水の流れの飛沫。

そうですね。確かにどれも一筆書きのような勢いがありました。決して大雑把というわけではないのですが、あのタッチで良く形をしっかり捉えられるものかと感心します。唐獅子も迫力ありましたが、筆はとても簡素です。

@とらさん

こんばんは。

>永徳の人物に見られる不規則に角張った鋭い衣の線は、表現主義的であるともいえるような気がします。

なるほどそうですね。蕭白を先取りするような前衛的な表現ともいえるでしょうか。迷いもなく、また澱みのない描写でした。

今年、本に掲載されていた「洛中洛外図屏風」を見て、深く感銘を受けました。この本を見る前は、「狩野派、好きじゃないんだよな~、あぁ、あの金の雲の変な屏風ね」などと思いながら頁を捲ったのですが、拡大されて掲載されていた部分部分を見ていくうちに本当に圧倒されてしまいました。

20才頃の作と言われているそうですね。ふ~~う(ため息)

ところではろるどさんも「美術手帖」ご購読のようですね、あす発売ですが今日写真美術館に行ったらもう並んでいてかってきちゃいました!

キュレーター特集ですね。

プレゼントは先着順みたいですから早いほうがよろしい/笑。

先月の鳥獣戯画読み応え有りましたねー。

こんばんは。再度のコメントをありがとうございます。

>「狩野派、好きじゃないんだよな~、あぁ、あの金の雲の変な屏風ね」などと思いながら頁を捲ったのですが、拡大されて掲載されていた部分部分を見ていくうちに本当に圧倒されてしまいました。

実は私も全く同じです。狩野派はずっと苦手にしていたのですが、最近、元信らの絵を少し拝見してアレルギー(?)がとれ、今回永徳、特に洛中洛外図の精緻な描写に接して完全に開眼してしまいました。図版で見ても圧倒されますよね。よくここまで細やかに、しかも生き生きと描けるものかと感心します。

>20才頃の作と言われているそうですね。ふ~~う

信じられないくらいですね。真偽はあるそうですが、本当だとすると驚異です。

@okiさん

こんばんは。明日は大変なことになりそうですね。なんせ平日でも2時間待ちだとも聞きますので、もうあの界隈が人で埋め尽くされるような感じになるのかもしれません。ご健闘をお祈りします。

>キュレーター特集ですね。

プレゼントは先着順みたいですから早いほうがよろしい/笑。

先月の鳥獣戯画読み応え有りましたねー。

お早いですね!

美術手帖はむしろ買わない時も多いのですが、

先月の鳥獣戯画はすぐに買いました。あれでしばらく楽しめますよね。

今回が狩野永徳の本格的な初めての回顧展というのは意外でしたが、私にとってもまさに一期一会の展覧会で、歴史を体感できる、貴重な展覧会でした。

TBありがとうございました。

TBをいただきありがとうございました♪

私も同じく人物にとても魅力を感じました。一人ひとりが表情豊かで、その感情や話し言葉が今にもこちらに伝わってくるようでした。実は人物表現のそうした部分は図版で見てる分にはあまり気づかなかったところなので、思わぬ発見でした。

それにしてもなにか圧倒されるようなすごい展覧会でしたね。行こうかどうしようかぐずぐず悩んでいましたが行ってよかったです☆

鋭いですねー。さすがはろるどさん。

そして永徳は人間心理をも深く知り、唐獅子みたいな人の気持ちを左右する作品を作れちゃったとか。

あれ、意識的ですよね。

こちらこそ初めまして。コメントをありがとうございました。

>本格的な初めての回顧展というのは意外

そうですね。この展示を切っ掛けに、また永徳の展示が見られればなと思いました。それにしても見事な展覧会でしたよね。

今後とも宜しくお願いします。

@chat_noirさん

こんにちは。コメントをありがとうございます。

>実は人物表現のそうした部分は図版で見てる分にはあまり気づかなかったところなので、思わぬ発見でした。

同感です。私も図版では全く気にしていなかったのですが、

実際に見ると仰る通りその生き生きとした表情に惹かれました。

水墨山水の人物があれほど豊かな表情をしているのを見たのは初めてです。

>行こうかどうしようかぐずぐず悩んでいましたが行ってよかったです☆

本当にそうですね。会場に着いた途端、少し迷っていたことなど忘れてしまいました。

@ogawamaさん

こんにちは。

>永徳は人間心理をも深く知り

長けてますよね。人物表現に。当時の顔相学か何かに精通しているのかとさ思うほどでした。

>唐獅子みたいな人の気持ちを左右する作品

有無を言わさないど迫力でしたよね。もうタジタジです…。

こちらのブログにもお越しいただいて有難うございました!

>永徳画の真髄は人物表現にあるのではないかということです。

なるほど~、目から鱗の表現というか、言い得て妙の視点という感じです!

見に行ったときは「京都まで来たぞ!!」ていう高揚感で目の前の一つ一つを消化するのに精一杯でしたが、かなうならば、もう一度、そういった視点で全体をみてみたいです。

でも、ものすごい大盛況なんですね!

お金と時間にゆとりがあってもいけないんだろうなあ…

一期一会を感じます。

>京都まで来たぞ!!」ていう高揚感で目の前の一つ一つを消化するのに精一杯

そうですよね。見る前も見ている最中もそうですが、こんなに気分が高ぶった展覧会も久しぶりでした。見終えた後の充足感も並大抵ではありませんよね。

洛中洛外図は是非米沢の地で拝見したいです。

終わってしまいました…永徳展。

自分が京博に行った頃は「また来たいな~」などとのんきなことを考えていましたが、それも叶わず1ヶ月の短い期間は過ぎてしまいました。

人物像の描写に関するはろるどさんの言及、なるほど永徳は実は細画を能くする絵師だったという説明が深く理解できます。

あの自由闊達な墨の線のおかげで人々の姿が実に生き生きと見える-そんな効果もあり、細部に命が宿っていたように思いました。

>永徳は実は細画を能くする絵師だったという説明

確かにそうですよね。

一見、剛胆な画風ですが、洛中洛外図のような精密な描写により魅力があるような気もしました。それに仰るように墨線が自由でのびやかですよね。ものに息づかいが感じられます。

今度は等伯の出番ですね。三年後は楽しみです!