都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「自画像の証言」 東京藝術大学大学美術館・陳列館

東京藝術大学大学美術館・陳列館(台東区上野公園12-8)

「自画像の証言」

8/4-9/17

memeさんの一推しとあらば見逃すわけにはいきません。藝大美術館の陳列館にて開催中の「自画像の証言」へ行ってきました。

展示のコンセプトは極めて明瞭です。今より遡ること100年以上前、明治31年にはじまったという芸大生の卒業制作「自画像」を時系列に追っていきます。これまでに生み出され、また収蔵された自画像は全部で5000点にも及ぶそうですが、当然ながら展示で紹介されるのはそのごく一部に限られていました。(全170点。全体の約3%です。)とは言え、そのラインナップは熊谷守一、青木繁、里見勝蔵に牛島憲之、さらには時代を超えて、川俣正、村上隆や松井冬子などとまさに多種多様で、さながら一美術史を横断して見ているかのような感覚を味わうことが出来ます。初めの二枚、つまりは黒田清輝の指導の元に描かれたという、北蓮蔵と白瀧幾之助の自信に満ちあふれた自画像から、もはや描くことをやめ、全く異なった別形態の事物に自我を投影させた川俣のオブジェなど、一概に自画像といえども、その表現の変遷と幅広さは尋常ではありません。一般的な自画像へのイメージをぬぐい去って見た方が良さそうです。

まず印象に残ったのは、その絵自体の凄みという点で挙げたい青木繁の自画像です。彼は元々乱視で、普段は眼鏡をかけて生活していたそうですが、この絵ではそれを外し、どこか達観した面持ちで遠くを見つめています。くすんだ闇に朧げに浮かび上がるまるで物の怪の気配のような、一種異様な作品です。ちなみに彼の卒業した1904年は、他に和田三造、熊谷守一、児島虎次郎らを出した「黄金世代」であるそうですが、熊谷の静謐ながらも、何か問いを発しているような作品にも見入るものがありました。こちらが見るのではなく、見られているような自画像です。

二次大戦中に描かれたもので心にとまるのは、まるで自身の影だけを描いたような日高安典の作品です。彼は1937年に芸大へ入学しますが、戦争のため三ヶ月で繰り上げ卒業し、翌三月には召集され戦地へと赴いています。全くの表情を伺うことの出来ないこの自画像は、その出征の日も絵筆を握って描き続けていたものだそうです。作品に安易な物語を付けるのは往々にして危険ですが、その後の1945年にルソンで戦死する人生を暗示しているのかもしれません。

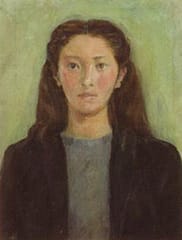

自画像制作は敗戦後、1951年になってその収集が再開されますが、これ以降は女性の姿もちらほらと目にとまります。(戦前は女性の入学が禁止されていました。)ここでは、凛とした表情で前を見据える岸田衿子が印象的です。そしてこの時期に入ると、全体的に色遣いも淡く、そして明るくなってくるような気もします。また明治から終戦直後まで、一貫して具象の油彩表現で示された自画像が、日本画、そして抽象から絵画を通り越したオブジェ、さらには概念的なものへ移って行くのも興味深いところです。アートがいわゆる現代的なものになっていく道程が示されています。

現代では、人気の松井冬子や、まるで絵の中を彷徨い歩いているような村上隆の自画像だけでも楽しめますが、私が面白く感じたのは小瀬村真美の作品です。この手の画風では、本家、松井を超えるような不気味さと、何か絵が爛れているような感触が心に残りました。亡霊のように浮き出るその表情に、耽美的な妖気すら感じる作品です。

作品の図版と、自画像収集史やその修復の過程などが掲載された冊子(500円)が良く出来ていました。またこの展覧会に合わせて、以下の書籍も出版されています。

「藝大生の自画像―四八〇〇点の卒業制作/河邑厚徳/日本放送出版協会」

「藝大生の自画像―四八〇〇点の卒業制作/河邑厚徳/日本放送出版協会」

今月17日までの開催です。入場は無料です。私もおすすめします。(8/25)

「自画像の証言」

8/4-9/17

memeさんの一推しとあらば見逃すわけにはいきません。藝大美術館の陳列館にて開催中の「自画像の証言」へ行ってきました。

展示のコンセプトは極めて明瞭です。今より遡ること100年以上前、明治31年にはじまったという芸大生の卒業制作「自画像」を時系列に追っていきます。これまでに生み出され、また収蔵された自画像は全部で5000点にも及ぶそうですが、当然ながら展示で紹介されるのはそのごく一部に限られていました。(全170点。全体の約3%です。)とは言え、そのラインナップは熊谷守一、青木繁、里見勝蔵に牛島憲之、さらには時代を超えて、川俣正、村上隆や松井冬子などとまさに多種多様で、さながら一美術史を横断して見ているかのような感覚を味わうことが出来ます。初めの二枚、つまりは黒田清輝の指導の元に描かれたという、北蓮蔵と白瀧幾之助の自信に満ちあふれた自画像から、もはや描くことをやめ、全く異なった別形態の事物に自我を投影させた川俣のオブジェなど、一概に自画像といえども、その表現の変遷と幅広さは尋常ではありません。一般的な自画像へのイメージをぬぐい去って見た方が良さそうです。

まず印象に残ったのは、その絵自体の凄みという点で挙げたい青木繁の自画像です。彼は元々乱視で、普段は眼鏡をかけて生活していたそうですが、この絵ではそれを外し、どこか達観した面持ちで遠くを見つめています。くすんだ闇に朧げに浮かび上がるまるで物の怪の気配のような、一種異様な作品です。ちなみに彼の卒業した1904年は、他に和田三造、熊谷守一、児島虎次郎らを出した「黄金世代」であるそうですが、熊谷の静謐ながらも、何か問いを発しているような作品にも見入るものがありました。こちらが見るのではなく、見られているような自画像です。

二次大戦中に描かれたもので心にとまるのは、まるで自身の影だけを描いたような日高安典の作品です。彼は1937年に芸大へ入学しますが、戦争のため三ヶ月で繰り上げ卒業し、翌三月には召集され戦地へと赴いています。全くの表情を伺うことの出来ないこの自画像は、その出征の日も絵筆を握って描き続けていたものだそうです。作品に安易な物語を付けるのは往々にして危険ですが、その後の1945年にルソンで戦死する人生を暗示しているのかもしれません。

自画像制作は敗戦後、1951年になってその収集が再開されますが、これ以降は女性の姿もちらほらと目にとまります。(戦前は女性の入学が禁止されていました。)ここでは、凛とした表情で前を見据える岸田衿子が印象的です。そしてこの時期に入ると、全体的に色遣いも淡く、そして明るくなってくるような気もします。また明治から終戦直後まで、一貫して具象の油彩表現で示された自画像が、日本画、そして抽象から絵画を通り越したオブジェ、さらには概念的なものへ移って行くのも興味深いところです。アートがいわゆる現代的なものになっていく道程が示されています。

現代では、人気の松井冬子や、まるで絵の中を彷徨い歩いているような村上隆の自画像だけでも楽しめますが、私が面白く感じたのは小瀬村真美の作品です。この手の画風では、本家、松井を超えるような不気味さと、何か絵が爛れているような感触が心に残りました。亡霊のように浮き出るその表情に、耽美的な妖気すら感じる作品です。

作品の図版と、自画像収集史やその修復の過程などが掲載された冊子(500円)が良く出来ていました。またこの展覧会に合わせて、以下の書籍も出版されています。

「藝大生の自画像―四八〇〇点の卒業制作/河邑厚徳/日本放送出版協会」

「藝大生の自画像―四八〇〇点の卒業制作/河邑厚徳/日本放送出版協会」今月17日までの開催です。入場は無料です。私もおすすめします。(8/25)

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

| « 9月の予定と8... | 「第2回竹ノ輪... » |

そのような自画像が証言しているのは「個人」ではなく「時代」でした。

人出も多く

いやはや疲れました

そんな訳で、「自画像・・・」の方はすっかり忘れてしまいました

またそのうち行こうと思っています

こんばんは

これは良い展覧会でしたね。

川俣正さんの肖像が印象に残ったのですが...

# 解説でも書いておけばいいのに...

応挙と若冲にサヨナラしに行くついでに。

皆さんの評判がとても良いので楽しみです。

こんばんは。早速のTBありがとうございました。

>そのような自画像が証言しているのは「個人」ではなく「時代」でした。

全く同感です。時代性が自画像に良く示されていましたね。

全体が一つの生きた歴史です。

@わん太夫さん

こんばんは。コメントありがとうございます。

金比羅山は30分待ちでしたか。明日までですものね。駆け込みの方も多いのではないでしょうか。

>またそのうち行こうと思っています

他の方も褒めていらっしゃいますが、

確かにこの展覧会はおすすめです。

東博・常設の抱一などと合わせて是非どうぞ!

@lysanderさん

こんばんは。

>川俣正さんの肖像が印象に残ったのですが...

一言あると分かり易かったかもしれませんね。

携帯電話はたくさん説明されていましたが…。

@Takさん

こんばんは。

明日、若冲とセットでしたか!これはきっとTakさんの目にも叶うかと…。松井さんもいらっしゃいます!

100年の蓄積、堪能できましたね。

図録は購入したのですが、紹介されていた書籍は知りませんでした。こちらも目を通してみたいと思います。

仰る通り、作品全体が日本の時代を象徴していました。

それに加えアーティスト各人の個性も作品に反映されており、両輪で楽しむことができたように思います。

こんばんは。

>図録は購入したのですが、紹介されていた書籍は知りませんでした。こちらも目を通してみたいと思います。

NHKの特集に準じているそうです。私はその放送を拝見していないのですが、こういう形で書籍が出るのは有り難いですよね。まずは書店にてどうぞ。

@memeさん

こんばんは。TBありがとうございます。

>一推しと大上段に構えてしまったので

いえいえとんでもありません。私などいつも大上段に構え過ぎておりまして…。素敵な展覧会のご紹介をありがとうございました。

>作品全体が日本の時代を象徴

個々の作品は画家それぞれの個性が出ているのに、

通して見ると一つの「歴史」として見えてくるのが面白いなと思いました。

皆さんの評判も上々のようですね。