都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「マグリット展」 記者発表会

マグリット展の記者発表会に参加してきました。

「マグリット展」イメージ映像(画面)

「マグリット展」@国立新美術館(2015/3/25~6/29)

ベルギーに生まれ、シュルレアリスムを代表する画家として知られるルネ・マグリット(1898-1967)。東京では13年ぶりの大回顧展です。来春、2015年3月25日(水)より国立新美術館でマグリット展がはじまります。

さて今回のマグリット展、一つ開催の契機となった出来事があります。それが2009年6月にブリュッセルに開館したマグリット美術館です。

「恋人たち」 1928年 ニューヨーク近代美術館

これはベルギー王立美術館がマグリット財団をパートナーシップにオープンさせたもの。いわば王立美術館の別館です。そこにマグリットの絵画をはじめ、画家に関する資料を新たに収蔵。中にはマグリット夫人からの遺贈品も含みます。結果的に200点余の作品と資料をコレクションするに至り、同国のマグリット研究の拠点となりました。

「マグリット展 記者発表会」で挨拶するベルギー王立美術館のミシェル・ドラゲ館長

そのマグリット美術館の研究成果を踏まえての展覧会です。王立美術館のミシェル・ドラゲ館長によれば、「マグリット展の開催のオファーは世界中から寄せられているが、今回は日本を最優先した。」とのこと。準備は約3年前から進められました。ようは王立美術館とマグリット財団の協力の元に初めて実現した企画でもあるのです。

[マグリット展 見どころ]

1. 20世紀美術の巨匠、13年ぶりの大回顧展

2. 2009年開館、「マグリット美術館」の研究成果を反映

3. 世界各地の美術館・個人コレクションから約100作品が勢揃い

「新聞を読む男」 1928年 テート

もう一つ重要なのは、何もベルギー国内のマグリット作品のみが出展されるわけではないということです。出品は総計100点。ベルギー、日本をはじめ、12カ国(予定)から作品がやって来ます。また普段出る機会が少ないというテートからも2作出品、うち1点はマグリット初個展の翌年に描かれた「新聞を読む男」(1928)です。

「光の帝国2」 1950年 ニューヨーク近代美術館

そしてニューヨークのMoMAからは「光の帝国2」(1950)、さらにヒューストンのメニル・コレクションの「ゴルコンダ」(1953)などの主要作品も来日します。

[マグリット展 展覧会の構成]

第1章 初期作品 1920-1926

第2章 シュルレアリスム 1926-1930

第3章 最初の達成 1930-1939

第4章 戦時と戦後 1939-1950

第5章 回帰 1950-1967

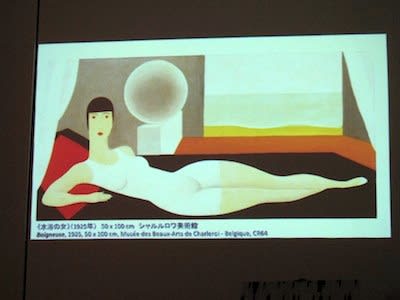

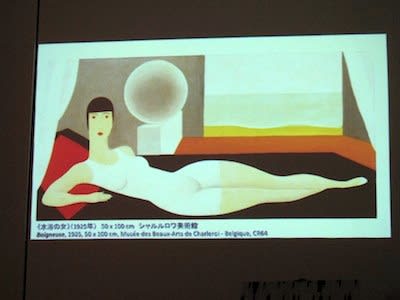

「水浴の女」 1925年 シャルルロワ美術館

いくつか出品作を見ていきましょう。まずは初期作の「水浴の女」(1925)。17歳でブリュッセルにやってきたマグリットは、同地の美術学校で印象派や未来派、フォーブ、キュビスムなどに学びます。また卒業後は広告やポスターのデザインの仕事も行っていた。「水浴の女」の幾何学的形態もそれらを反映したものだと考えられています。

「困難な航海」 1926年 個人蔵

そしてシュルレアリスムです。キリコの「愛の歌」の複製画と出会ったマグリットは強い影響を受けました。「困難な航海」(1926)は演劇の舞台装置のような空間構成が目を引く。キリコの絵画を連想させはしないでしょうか。また手前の西洋けん玉はマグリットが度々用いたモチーフの一つでもあります。

「発見」 1927年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

「発見」(1927)です。エルンストの影響が指摘される一枚。さらには「一夜の博物館」(1927)です。陳列棚のような空間に手首や果物が置かれている。トロンプルイユの手法を用いて描かれています。

「一夜の博物館」 1927年 個人蔵(ロンドン)

また本作の描いた1927年にはブリュッセルで初の個展を開催します。後にブルトンを中心とするシュルレアリスムのグループに合流するためパリ郊外へと転居しました。

「凌辱」 1934年 メニル・コレクション

1930年代に入るとマグリットは再びブリュッセルへと戻って来ました。現実にはない不条理な光景を描き出す。この頃には有力なコレクターやパトロンも抱えていたそうです。言わばマグリットの画風がつの到達点を迎えた時期でもあります。

「野の鍵」 1936年 ティッセン=ボルネミッサ美術館

落ちたガラスの破片に窓の向こう側の景色が描かれています。「野の鍵」(1936)です。窓と絵画の関係を問うた作品、題名はフランス語で束縛からの開放を意味しています。シュルレアリストたちが好んで使った言葉でした。

第二次大戦中はほかのシュルレアリスト違い、アメリカへ渡らず、ベルギーに留まり続けます。そして大戦前後は大きく分けて2度ほど作風が変化しました。はじめは筆致に印象派を彷彿させるような「ルノワールの時代」(1943-47)と呼ばれる作品群です。

「不思議の国のアリス」 1946年 個人蔵

一例が「不思議の国のアリス」です。擬人化された洋梨と樹木が描かれた幻想的な光景、ある意味で異様な画題はともかくも、この明るい色遣いはかつてのマグリットとは大きく異なっています。ナチス占領下の恐怖や暗黒に対するアンチテーゼではないかと考えられてもいるそうです。

「飢饉」 1948年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

もう一つが「ヴァーシュ(雄牛)の時代」(1947-48)です。僅か1年ほどの短い時期に描かれた作品、30点ほどが残されました。非常に荒々しい筆致で表現主義的な画風を特徴としています。その一つの「飢饉」(1948)も本展では紹介されるそうです。

「ゴルコンダ」 1953年 メニル・コレクション

ラストは回帰、50代を迎えたマグリットです。かつて(1930年代)確立した様式に戻りました。お馴染みの「光の帝国2」(1950)や「ゴルコンダ」(1953)はそれを切り開く作品でもある。以降、浮遊する巨岩や縮尺を無視した事物、夜の上の青空、石に化した人物や室内など、一般的に良く知られているマグリット絵画のモチーフが次々と登場します。

「記念日」 1959年 オンタリオ美術館

上記のように展覧会の流れは基本的にクロニクルです。なおこれは同地のマグリット美術館の展示に沿ったもの。さらに通常は別々の場所にあるコレクションを時代やテーマで分類することで、作品とともに画家の人生や思考を辿ることが出来るように工夫されるそうです。

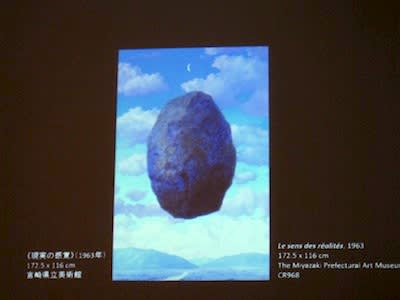

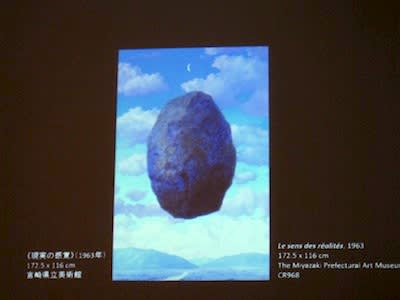

「現実の感覚」1963年 宮崎県立美術館

ドラゲ館長が余談に興味深いエピソードを語って下さいました。というのもベルギー人と日本人の思考はどこか似ているのではないかということです。とするのもベルギーとフランスは同じフランス語を公用語としていますが、肯定を表すOuiがフランスでは「はいもちろん。」の意を表すのに対し、ベルギーでは「だめではないかもしれない。」と否定的なニュアンスも持ちえているとのこと。それが日本語の曖昧な肯定、「はい。」と共通するのではないかというのです。

「白紙委任状」 1965年 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

ブリュッセル大学のマグリット講座ではアメリカ人と並んで日本人が多いそうです。確かにマグリットは日本でも人気の画家と言えるでしょう。いわゆる西洋絵画展でもちらほら見かける機会は少なくない。しかしながら100点超のスケールでマグリット作品に接することはそう滅多にありません。

本展は巡回展です。国立新美術館の先行です。東京展終了後、京都市美術館へと巡回します。

[マグリット展 巡回予定]

京都市美術館:2015年7月11日(土)~10月12日(月・祝)

「マグリット展 記者発表会 会場」 *2014年10月17日。ベルギー王国大使館にて。

過去最大規模のマグリット展、私も美術に興味を持ち始めた頃から惹かれていた画家の一人であります。ここは大いに期待出来るのではないでしょうか。

公式サイトもオープンしました。順次見どころなども更新されることと思います。

マグリット展は2015年3月25日より国立新美術館で開催されます。

「マグリット展」 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2015年3月25日(水)~6月29日(月)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:火曜日。但し5/5(火)は開館。

主催:国立新美術館、ベルギー王立美術館、読売新聞社、TBS

共催:WOWOW、TOKYO FM、ぴあ

後援:ベルギー大使館

会場:国立新美術館 企画展示室2E(東京都港区六本木7-22-2)

料金:一般1600円(1400円)、大学生1200円(1000円)、高校生800円(600円)、中学生以下無料。

*( )内は前売及び20名以上の団体料金。

*前売券は2014年12月中旬より発売予定。

交通 :東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

「マグリット展」イメージ映像(画面)

「マグリット展」@国立新美術館(2015/3/25~6/29)

ベルギーに生まれ、シュルレアリスムを代表する画家として知られるルネ・マグリット(1898-1967)。東京では13年ぶりの大回顧展です。来春、2015年3月25日(水)より国立新美術館でマグリット展がはじまります。

さて今回のマグリット展、一つ開催の契機となった出来事があります。それが2009年6月にブリュッセルに開館したマグリット美術館です。

「恋人たち」 1928年 ニューヨーク近代美術館

これはベルギー王立美術館がマグリット財団をパートナーシップにオープンさせたもの。いわば王立美術館の別館です。そこにマグリットの絵画をはじめ、画家に関する資料を新たに収蔵。中にはマグリット夫人からの遺贈品も含みます。結果的に200点余の作品と資料をコレクションするに至り、同国のマグリット研究の拠点となりました。

「マグリット展 記者発表会」で挨拶するベルギー王立美術館のミシェル・ドラゲ館長

そのマグリット美術館の研究成果を踏まえての展覧会です。王立美術館のミシェル・ドラゲ館長によれば、「マグリット展の開催のオファーは世界中から寄せられているが、今回は日本を最優先した。」とのこと。準備は約3年前から進められました。ようは王立美術館とマグリット財団の協力の元に初めて実現した企画でもあるのです。

[マグリット展 見どころ]

1. 20世紀美術の巨匠、13年ぶりの大回顧展

2. 2009年開館、「マグリット美術館」の研究成果を反映

3. 世界各地の美術館・個人コレクションから約100作品が勢揃い

「新聞を読む男」 1928年 テート

もう一つ重要なのは、何もベルギー国内のマグリット作品のみが出展されるわけではないということです。出品は総計100点。ベルギー、日本をはじめ、12カ国(予定)から作品がやって来ます。また普段出る機会が少ないというテートからも2作出品、うち1点はマグリット初個展の翌年に描かれた「新聞を読む男」(1928)です。

「光の帝国2」 1950年 ニューヨーク近代美術館

そしてニューヨークのMoMAからは「光の帝国2」(1950)、さらにヒューストンのメニル・コレクションの「ゴルコンダ」(1953)などの主要作品も来日します。

[マグリット展 展覧会の構成]

第1章 初期作品 1920-1926

第2章 シュルレアリスム 1926-1930

第3章 最初の達成 1930-1939

第4章 戦時と戦後 1939-1950

第5章 回帰 1950-1967

「水浴の女」 1925年 シャルルロワ美術館

いくつか出品作を見ていきましょう。まずは初期作の「水浴の女」(1925)。17歳でブリュッセルにやってきたマグリットは、同地の美術学校で印象派や未来派、フォーブ、キュビスムなどに学びます。また卒業後は広告やポスターのデザインの仕事も行っていた。「水浴の女」の幾何学的形態もそれらを反映したものだと考えられています。

「困難な航海」 1926年 個人蔵

そしてシュルレアリスムです。キリコの「愛の歌」の複製画と出会ったマグリットは強い影響を受けました。「困難な航海」(1926)は演劇の舞台装置のような空間構成が目を引く。キリコの絵画を連想させはしないでしょうか。また手前の西洋けん玉はマグリットが度々用いたモチーフの一つでもあります。

「発見」 1927年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

「発見」(1927)です。エルンストの影響が指摘される一枚。さらには「一夜の博物館」(1927)です。陳列棚のような空間に手首や果物が置かれている。トロンプルイユの手法を用いて描かれています。

「一夜の博物館」 1927年 個人蔵(ロンドン)

また本作の描いた1927年にはブリュッセルで初の個展を開催します。後にブルトンを中心とするシュルレアリスムのグループに合流するためパリ郊外へと転居しました。

「凌辱」 1934年 メニル・コレクション

1930年代に入るとマグリットは再びブリュッセルへと戻って来ました。現実にはない不条理な光景を描き出す。この頃には有力なコレクターやパトロンも抱えていたそうです。言わばマグリットの画風がつの到達点を迎えた時期でもあります。

「野の鍵」 1936年 ティッセン=ボルネミッサ美術館

落ちたガラスの破片に窓の向こう側の景色が描かれています。「野の鍵」(1936)です。窓と絵画の関係を問うた作品、題名はフランス語で束縛からの開放を意味しています。シュルレアリストたちが好んで使った言葉でした。

第二次大戦中はほかのシュルレアリスト違い、アメリカへ渡らず、ベルギーに留まり続けます。そして大戦前後は大きく分けて2度ほど作風が変化しました。はじめは筆致に印象派を彷彿させるような「ルノワールの時代」(1943-47)と呼ばれる作品群です。

「不思議の国のアリス」 1946年 個人蔵

一例が「不思議の国のアリス」です。擬人化された洋梨と樹木が描かれた幻想的な光景、ある意味で異様な画題はともかくも、この明るい色遣いはかつてのマグリットとは大きく異なっています。ナチス占領下の恐怖や暗黒に対するアンチテーゼではないかと考えられてもいるそうです。

「飢饉」 1948年 ベルギー王立美術館・マグリット美術館

もう一つが「ヴァーシュ(雄牛)の時代」(1947-48)です。僅か1年ほどの短い時期に描かれた作品、30点ほどが残されました。非常に荒々しい筆致で表現主義的な画風を特徴としています。その一つの「飢饉」(1948)も本展では紹介されるそうです。

「ゴルコンダ」 1953年 メニル・コレクション

ラストは回帰、50代を迎えたマグリットです。かつて(1930年代)確立した様式に戻りました。お馴染みの「光の帝国2」(1950)や「ゴルコンダ」(1953)はそれを切り開く作品でもある。以降、浮遊する巨岩や縮尺を無視した事物、夜の上の青空、石に化した人物や室内など、一般的に良く知られているマグリット絵画のモチーフが次々と登場します。

「記念日」 1959年 オンタリオ美術館

上記のように展覧会の流れは基本的にクロニクルです。なおこれは同地のマグリット美術館の展示に沿ったもの。さらに通常は別々の場所にあるコレクションを時代やテーマで分類することで、作品とともに画家の人生や思考を辿ることが出来るように工夫されるそうです。

「現実の感覚」1963年 宮崎県立美術館

ドラゲ館長が余談に興味深いエピソードを語って下さいました。というのもベルギー人と日本人の思考はどこか似ているのではないかということです。とするのもベルギーとフランスは同じフランス語を公用語としていますが、肯定を表すOuiがフランスでは「はいもちろん。」の意を表すのに対し、ベルギーでは「だめではないかもしれない。」と否定的なニュアンスも持ちえているとのこと。それが日本語の曖昧な肯定、「はい。」と共通するのではないかというのです。

「白紙委任状」 1965年 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

ブリュッセル大学のマグリット講座ではアメリカ人と並んで日本人が多いそうです。確かにマグリットは日本でも人気の画家と言えるでしょう。いわゆる西洋絵画展でもちらほら見かける機会は少なくない。しかしながら100点超のスケールでマグリット作品に接することはそう滅多にありません。

本展は巡回展です。国立新美術館の先行です。東京展終了後、京都市美術館へと巡回します。

[マグリット展 巡回予定]

京都市美術館:2015年7月11日(土)~10月12日(月・祝)

「マグリット展 記者発表会 会場」 *2014年10月17日。ベルギー王国大使館にて。

過去最大規模のマグリット展、私も美術に興味を持ち始めた頃から惹かれていた画家の一人であります。ここは大いに期待出来るのではないでしょうか。

公式サイトもオープンしました。順次見どころなども更新されることと思います。

マグリット展は2015年3月25日より国立新美術館で開催されます。

「マグリット展」 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2015年3月25日(水)~6月29日(月)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:火曜日。但し5/5(火)は開館。

主催:国立新美術館、ベルギー王立美術館、読売新聞社、TBS

共催:WOWOW、TOKYO FM、ぴあ

後援:ベルギー大使館

会場:国立新美術館 企画展示室2E(東京都港区六本木7-22-2)

料金:一般1600円(1400円)、大学生1200円(1000円)、高校生800円(600円)、中学生以下無料。

*( )内は前売及び20名以上の団体料金。

*前売券は2014年12月中旬より発売予定。

交通 :東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

| « 「THE MIRROR... | 「ジョルジョ... » |

マグリット展の主な出品作なんですね

他の作品も何が来るか楽しみです

今年も来ましたが「白紙委任状」また来るんですね

ワシントン・ナショナル・ギャラリーは日本によく印象派をはじめいろいろ出品してくれて嬉しいです

来年楽しみな展覧会の一つです

こんばんは。コメントありがとうございます。

白紙委任状はこの前、文化村にも来ていましたよね。

また楽しみです。

スライドは現時点で展示が予定されている主要作品です。

ほかにポンピドゥーの「模範例」とニューヨーク近代美術館の「旅の思い出」、ベルギー王立美術館の「女盗賊」などが挙がってました。

公式サイトの更新も待ち遠しいです。

こんばんは。

ともかく展覧会が楽しみですよね。