都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

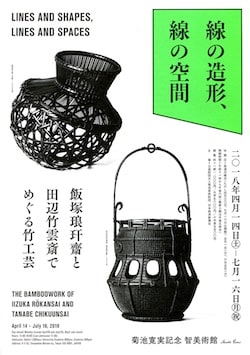

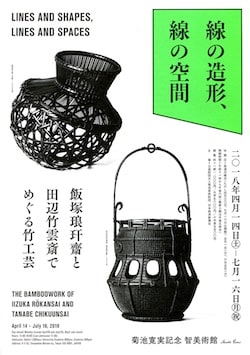

「線の造形、線の空間」 菊池寛実記念智美術館

菊池寛実記念智美術館

「線の造形、線の空間 飯塚琅かん齋と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」

4/14~7/16

菊池寛実記念智美術館で開催中の「線の造形、線の空間 飯塚琅かん齋と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」を見てきました。

竹工芸が「職人的な技芸」(*)を超え、「個人の表現」(*)として追求されたのは、大正から昭和時代にかけてのことでした。(*は解説より)

その中心的な役割を果たしたのが、東京を拠点に活動した飯塚琅かん齋(いいづかろうかんさい。1890〜1958。)であり、堺で制作した初代田辺竹雲斎(たなべちくうんさい。1877~1937。)でした。

12歳にして父の鳳齋より手ほどきを受けた飯塚琅かん齋は、20歳を前にして独立し、竹工芸の道に入りました。制作に際しては、真・行・草の三態の概念を取り込み、創意溢れる作品を生み出しました。「花籃 柳雨」では、煤竹と呼ばれる、囲炉裏の煙で燻された建材の竹を用いていて、独特の艶を帯びた風合いを見ることが出来ました。

琅かん齋の次男で、父より技術を継承し、さらに独自の作風を完成させたのが、飯塚小かん齋(いいづかしょうかんさい。1919〜2004。)でした。また、琅かん齋の兄に当たる二代飯塚鳳齋(いいずかほうさい。1872〜1934。)は、籠師として唐物に習いながら、工房の長として竹工芸を手がけました。

そもそも江戸末期から明治にかけて、中国に由来した煎茶文化が興隆すると、唐物の道具が尊ばれ、籠師と呼ばれた職人たちが、唐物を写した竹籠を制作するようになりました。それが大正期の工芸の発展により、いわゆる写しを脱し、日本のオリジナルな竹工芸が生み出されるようになりました。

一方で、尼崎藩の藩医の家に生まれた初代田辺竹雲斎は、12歳で籠師の初代和田和一齋に師事し、やはり唐物を範とした作品を作り出しました。パリ万国博覧会に出展し、銅賞を受賞するなどの栄誉を得ました。

その長男の二代田辺竹雲斎(1910〜2000)は、父の作風を受け継ぎながらも、唐物からやや離れ、シンプルな造形などで、竹工芸に新たな気風を与えました。うち「螺旋紋花籃」は、透かし編みの傑作で、実に精緻に竹を組み上げながら、円形、もしくはドーム型とも呼べ得る花籃を表現していました。また、照明の生み出す効果影も魅惑的で、繊細な造形美を味わうことも出来ました。

二代の長男の三代田辺竹雲斎(1914〜2014)、さらに三代の次男である四代田辺竹雲斎(1973〜)も、ともに竹工芸の道に進み、技術を継承しつつも、多様な作品を作り出しました。

三代田辺竹雲斎の「都会」も面白いのではないでしょうか。両側から切り込みを入れ箱型の作品は、まるでビルのようで、実際にも、高速道路がビルの合間を走る景色を表現していました。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

そして昨年、竹雲斎を襲名した四代は、単に竹工芸の用途を超えた、より革新的なインスタレーションを手がけています。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

それこそが、地下の展示室へ至る階段に展開した、「Connection 過去 現在そして未来へ」で、今回の展覧会に合わせて制作されました。竹工芸の過去と現在、そして未来への繋がりをテーマとしていました。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

虎竹と呼ばれる、表面に斑のある竹をひごにして編み上げた、高さ7メートルにも及ぶ大作で、ちょうど螺旋階段の中央部分に、とぐろを巻きながら、さながら大樹のごとくにそびえ立っていました。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

地下から組み上がる三本の柱は、途中で一つの束となり、天井へ向けて上昇しながら、大きく広がっていました。竹の絡み合う姿は繊細でありながらも、全体の造形はダイナミックで、竹の持つしなやかさ、ないしは力強さを感じさせる作品ではないでしょうか。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

本作品のみ、撮影が可能です。その姿を、階段を行き来しながら、しばし楽しみました。

なお、近年、海外で評価の高い竹工芸ですが、昨年、アメリカのメトロポリタン美術館で行われた「日本の竹工芸」は、述べ43万名もの入場者を記録したそうです。翻って、東京で大規模な展覧会が行われたのは、1985年の東京国立近代美術館の「竹の工芸 近代における展開」以来、実に33年ぶりのことでもあります。

7月16日まで開催されています。遅くなりましたが、おすすめします。*飯塚琅かん齋のかんは、たまへんに干。

「線の造形、線の空間 飯塚琅かん齋と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」 菊池寛実記念智美術館(@MuseeTomo)

会期:4月14日(土)~7月16日(月・祝)

休館:月曜日。但し祝日は開館、翌火曜日休館。

*6月5日(火)は展示替えのため休館。

時間:11:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学生800円、小・中・高校生500円。未就学児無料。

住所:港区虎ノ門4-1-35 西久保ビル

交通:東京メトロ日比谷線神谷町駅出口4bより徒歩6分。東京メトロ南北線六本木一丁目駅より徒歩8分。東京メトロ南北線・銀座線溜池山王駅出口13より徒歩8分。

「線の造形、線の空間 飯塚琅かん齋と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」

4/14~7/16

菊池寛実記念智美術館で開催中の「線の造形、線の空間 飯塚琅かん齋と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」を見てきました。

竹工芸が「職人的な技芸」(*)を超え、「個人の表現」(*)として追求されたのは、大正から昭和時代にかけてのことでした。(*は解説より)

その中心的な役割を果たしたのが、東京を拠点に活動した飯塚琅かん齋(いいづかろうかんさい。1890〜1958。)であり、堺で制作した初代田辺竹雲斎(たなべちくうんさい。1877~1937。)でした。

12歳にして父の鳳齋より手ほどきを受けた飯塚琅かん齋は、20歳を前にして独立し、竹工芸の道に入りました。制作に際しては、真・行・草の三態の概念を取り込み、創意溢れる作品を生み出しました。「花籃 柳雨」では、煤竹と呼ばれる、囲炉裏の煙で燻された建材の竹を用いていて、独特の艶を帯びた風合いを見ることが出来ました。

琅かん齋の次男で、父より技術を継承し、さらに独自の作風を完成させたのが、飯塚小かん齋(いいづかしょうかんさい。1919〜2004。)でした。また、琅かん齋の兄に当たる二代飯塚鳳齋(いいずかほうさい。1872〜1934。)は、籠師として唐物に習いながら、工房の長として竹工芸を手がけました。

「線の造形、線の空間」展 最後の展示替えを完了いたしました。こども鑑賞会に参加してくれた子供たちの視線で、展示室をご紹介いたします。#展示替え #竹工芸展 #竹雲斎 #琅玕齋 pic.twitter.com/9wqOA7bKOE

— 菊池寛実記念 智美術館 (@MuseeTomo) 2018年6月11日

そもそも江戸末期から明治にかけて、中国に由来した煎茶文化が興隆すると、唐物の道具が尊ばれ、籠師と呼ばれた職人たちが、唐物を写した竹籠を制作するようになりました。それが大正期の工芸の発展により、いわゆる写しを脱し、日本のオリジナルな竹工芸が生み出されるようになりました。

一方で、尼崎藩の藩医の家に生まれた初代田辺竹雲斎は、12歳で籠師の初代和田和一齋に師事し、やはり唐物を範とした作品を作り出しました。パリ万国博覧会に出展し、銅賞を受賞するなどの栄誉を得ました。

その長男の二代田辺竹雲斎(1910〜2000)は、父の作風を受け継ぎながらも、唐物からやや離れ、シンプルな造形などで、竹工芸に新たな気風を与えました。うち「螺旋紋花籃」は、透かし編みの傑作で、実に精緻に竹を組み上げながら、円形、もしくはドーム型とも呼べ得る花籃を表現していました。また、照明の生み出す効果影も魅惑的で、繊細な造形美を味わうことも出来ました。

二代の長男の三代田辺竹雲斎(1914〜2014)、さらに三代の次男である四代田辺竹雲斎(1973〜)も、ともに竹工芸の道に進み、技術を継承しつつも、多様な作品を作り出しました。

三代田辺竹雲斎の「都会」も面白いのではないでしょうか。両側から切り込みを入れ箱型の作品は、まるでビルのようで、実際にも、高速道路がビルの合間を走る景色を表現していました。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

そして昨年、竹雲斎を襲名した四代は、単に竹工芸の用途を超えた、より革新的なインスタレーションを手がけています。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

それこそが、地下の展示室へ至る階段に展開した、「Connection 過去 現在そして未来へ」で、今回の展覧会に合わせて制作されました。竹工芸の過去と現在、そして未来への繋がりをテーマとしていました。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

虎竹と呼ばれる、表面に斑のある竹をひごにして編み上げた、高さ7メートルにも及ぶ大作で、ちょうど螺旋階段の中央部分に、とぐろを巻きながら、さながら大樹のごとくにそびえ立っていました。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

地下から組み上がる三本の柱は、途中で一つの束となり、天井へ向けて上昇しながら、大きく広がっていました。竹の絡み合う姿は繊細でありながらも、全体の造形はダイナミックで、竹の持つしなやかさ、ないしは力強さを感じさせる作品ではないでしょうか。

四代田辺竹雲斎「Connection 過去 現在そして未来へ」 2018年

本作品のみ、撮影が可能です。その姿を、階段を行き来しながら、しばし楽しみました。

なお、近年、海外で評価の高い竹工芸ですが、昨年、アメリカのメトロポリタン美術館で行われた「日本の竹工芸」は、述べ43万名もの入場者を記録したそうです。翻って、東京で大規模な展覧会が行われたのは、1985年の東京国立近代美術館の「竹の工芸 近代における展開」以来、実に33年ぶりのことでもあります。

7月16日まで開催されています。遅くなりましたが、おすすめします。*飯塚琅かん齋のかんは、たまへんに干。

「線の造形、線の空間 飯塚琅かん齋と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」 菊池寛実記念智美術館(@MuseeTomo)

会期:4月14日(土)~7月16日(月・祝)

休館:月曜日。但し祝日は開館、翌火曜日休館。

*6月5日(火)は展示替えのため休館。

時間:11:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学生800円、小・中・高校生500円。未就学児無料。

住所:港区虎ノ門4-1-35 西久保ビル

交通:東京メトロ日比谷線神谷町駅出口4bより徒歩6分。東京メトロ南北線六本木一丁目駅より徒歩8分。東京メトロ南北線・銀座線溜池山王駅出口13より徒歩8分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 「第12回 shi... | 「マッシモ・... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |