都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

『FUJI TEXTILE WEEK 2023』 山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域

『FUJI TEXTILE WEEK 2023』(フジテキスタイルウィーク2023)

2023/11/23〜12/17

スタジオ ゲオメトル『Changes of the Mountain』 会場:旧山叶

山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域にて布の芸術祭、『FUJI TEXTILE WEEK 2023』(フジテキスタイルウィーク2023)が開かれています。

これは「甲斐絹」など織物の産地として長い歴史を歩んできた富士吉田市が、伝統産業および地域活性を目的として2021年より行っているもので、今年で3回目を迎えました。

パシフィカ コレクティブス『Small Factory』 会場:旧糸屋

今年のテーマは「Back to Thread / 糸への回帰」で、アート展では富士吉田市下吉田本町通り周辺地域の工場跡地や空き家を中心に、世界6の地域と国内から参加した11組のアーティストが作品を公開していました。

右の建物が旧山叶(やまかの)

そのうち最も作品数が多いのが、かつての織機工場の跡地で、長年にわたって富士吉田の織物産業を支えながらも、2023年3月に廃業した旧山叶(やまかの)でした。

池田杏莉《それぞれのかたりて / 在り続けることへ》 会場:旧山叶

ここではネリー・アガシをはじめ、池田杏莉、スタジオ ゲオメトル、顧剣亨、ジャファ・ラムの5組のアーティストがさまざまな作品を展示していました。

ネリー・アガシ『mountain wishes come true』 会場:旧山叶

まず目を引くのがネリー・アガシの『mountain wishes come true』で、壁から垂らした巨大な織物の生地を富士山に見立てていました。

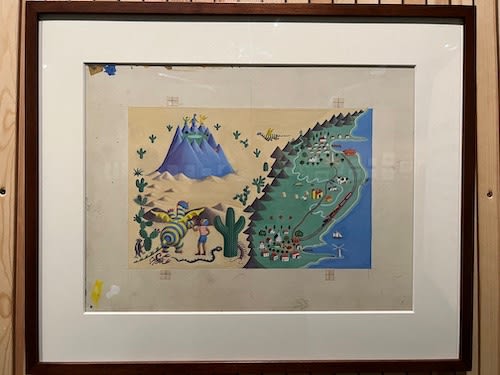

顧剣亨『Map Sampling_Fujiyoshida』 会場:旧山叶

富士吉田市のさまざまな時代の地図を引用した、顧剣亨の『Map Sampling_Fujiyoshida』も力作といえるかもしれません。2枚の透け感のある生地に地図をプリントし、立体感と浮遊感のあるイメージを浮かび上がらせていて、上から見下ろすと富士吉田の街を鳥瞰しているような気分にさせられました。

ジャファ・ラム『あなたの山を探して』 会場:旧山叶

富士山を背に白い布が風に靡くジャファ・ラムの『あなたの山を探して』もこの場所ならではの作品だったのではないでしょうか。

沖潤子『anthology』 会場:旧糸屋

このほか、古い蔵のKURA HOUSEでの清川あさみの刺繍作品や、旧糸屋の沖潤子の糸巻きを用いたインスタレーションなど、サイトスペシフィックと呼べる展示も充実していました。

津野青嵐《ねんねんさいさい》 会場:旧文化服装学院

WEBメディアのイロハニアートへ『FUJI TEXTILE WEEK 2023』の見どころについて寄稿しました。

/

— FUJI TEXTILE WEEK (@FUJITEXTILEWEEK) December 7, 2023

FUJI TEXTILE WEEK 2023

メディア掲載情報✅

\

イロハニアート @irohani_art にて、FUJI TEXTILE WEEK 2023をご紹介いただきました🗻

会期も残す所、あと10日‼️皆さまのご来場を心よりお待ちしております☺️

伝統織物産業と現代アートが織りなす国内唯一の布の芸術祭。『FUJI TEXTILE WEEK…

伝統織物産業と現代アートが織りなす国内唯一の布の芸術祭。『FUJI TEXTILE WEEK 2023』が富士吉田市にて開催中! | イロハニアート

デザイン展より「甲斐絹を見る」展示風景 会場:FUJIHIMURO

会期も残るところ約1週間となりました。

12月17日まで開催されています。

『FUJI TEXTILE WEEK 2023』(フジテキスタイルウィーク2023) 山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域

会期:2023年11月23日(木・祝)〜12月17日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~16:00

*各会場への入場は15:30まで

料金:一般1200円。

*富士吉田市民、高校生以下及び18歳未満、65歳以上、心身に障害のある方及び付添者1名は無料。

*「アート展」、「デザイン展」、「FUJI SKY ROOF」に入場可能。

*一部、無料で参加、観覧できるイベントや会場あり。一般1500円、大高生1000円、小中学生無料。

住所:山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域

交通:富士急行線下吉田駅降車徒歩5分、もしくは月江寺駅降車徒歩5分。

『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃』 アーティゾン美術館

『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン』

2023/9/9~11/19

山口晃『来迎圖』(2015年) 作家蔵

アーティゾン美術館にて『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン』が開かれています。

これはアーティストと学芸員が共同し、石橋財団コレクションからインスパイアされた新作や、コレクションとアーティストの作品のセッションによって展覧会を構成する『ジャム・セッション』の一環として行われているもので、第4回目に当たる今年はアーティストの山口晃が参加しました。

山口晃『汝、経験に依りて過つ』(2023年) 展示風景

ここで山口は「感覚」を表すフランス語で、セザンヌが制作について語る話によく出てくる言葉であるサンサシオンを引用し、それを問い直すような作品を展開していて、中では平衡感覚が奪われ、にわかに歩くのも難しいような体験ができるインスタレーションもありました。

山口晃『セザンヌへの小径(こみち)』(2023年) 作家蔵

今回、山口が石橋財団コレクションより引用したのは、セザンヌや雪舟といった作品で、セザンヌでは『サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール』と『帽子をかぶった自画像』とともに、前者を模写した『セザンヌへの小径(こみち)』といくつかのスケッチを公開していました。

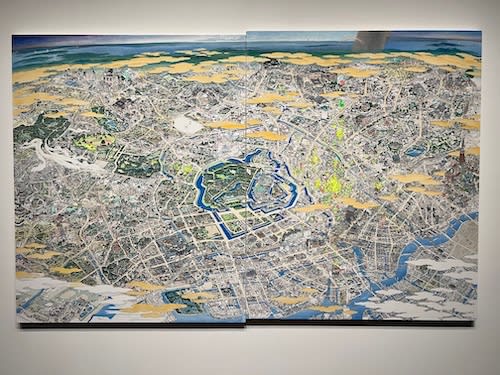

山口晃『東京圖1・0・4輪之段』(2018〜2023年) 作家蔵

このほかではいずれも初めて展示された『東京圖1・0・4輪之段』や、東京メトロ日本橋駅のパブリックアート『日本橋南詰盛況乃圖』も見どころだったかもしれません。

『山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン』展示風景

中央にはペンや切り紙、小さなスケッチなどが入れられた一種の装置のようなアクリルボックスが立ち、四方に「談話室」や「東京こりごりん」などと名付けられた展示室が連なる、いわば入れ子のような会場構成も面白く感じました。

【開催中】山口晃が問いかけるサンサシオンとは?アーティゾン美術館の『ジャム・セッション 山口晃』の見どころアーティスト・山口晃による、雪舟やセザンヌの代表作を引用したユニークな世界が展開される本展、会期は11月19日(日)まで▶︎ https://t.co/3xcxYw9CiV pic.twitter.com/ijxUImFDPl

— Pen Magazine (@Pen_magazine) October 25, 2023

山口晃が問いかけるサンサシオンとは?アーティゾン美術館の『ジャム・セッション 山口晃』の見どころ|Pen Online

右:雪舟『四季山水図』(室町時代 15世紀)石橋財団アーティゾン美術館、重要文化財 左:山口晃『オイル オン カンヴァス ノリバケ』(2023年) 作家蔵

会期末を迎えました。11月19日まで開催されています。

『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン』 アーティゾン美術館(@artizonmuseumJP)

会期:2023年9月9日(土)~11月19日(日)

休館:月曜日(9月18日、10月9日は開館) / 9月19日 / 10月10日。

時間:10:00~18:00

*11月3日を除く毎週金曜日は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:【ウェブ予約チケット】一般1200円、大学・高校生無料(要予約)、中学生以下無料(予約不要)。

*日時指定予約制。

*ウェブ予約チケットが完売していない場合のみ当日チケット(1500円)も販売。

住所:中央区京橋1-7-2

交通:JR線東京駅八重洲中央口、東京メトロ銀座線京橋駅6番、7番出口、東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線日本橋駅B1出口よりそれぞれ徒歩約5分。

『さいたま国際芸術祭2023』 旧市民会館おおみや

『さいたま国際芸術祭2023』

2023/10/7~12/10

『さいたま国際芸術祭2023』が、さいたま市大宮区の旧市民会館おおみや(メイン会場)にて開かれています。

今回の芸術祭のテーマは「わたしたち」で、現代アートチームの目[mé]のディレクションのもと、国内外から参加した多様なアーティストたちが作品を展示、また公演を行っていました。

まず注目したいのは、旧市民会館おおみやの大ホールが芸術祭の中核となっていることで、連日、音楽のみならず、パフォーミングアーツ、映画上映などさまざまな公演が行われていました。

このメイン会場では目[mé]によって透明板の会場導線が築かれていて、いずれの導線のフレームは「窓」の機能をもち、その向こう側の何気ない備品と思われるようなものが「見る対象」として置き換えられていました。

また受付にてフロアマップが配布されているものの、順路などは一切なく、導線によって迷路のような空間が連続していて、時に目の前に見える作品へもフレームによってすぐにたどり着くことができないこともありました。

フレームによる「窓」は、会場内を歩く観客をも「見る対象」に変えていたかもしれません。また大ホール内にも導線が築かれていたのには驚かされました。

透明板による導線に導かれつつ、また時に遮られながら会場内を歩きつつも、いつしか導線の中に迷い込むような体験も特異だったかもしれません。

このほか、必ずしも存在が明示されない「スケーパー(SCAPER)」の活動も芸術祭に新たな概念や視点を取り込んでいました。

【新着】今年の「さいたま国際芸術祭」は目[mé]がディレクター。その見どころは? https://t.co/UTyQW42fCv

— Pen Magazine (@Pen_magazine) September 2, 2023

今年の「さいたま国際芸術祭」は目[mé]がディレクター。その見どころは?|Pen Online

連日公演などが入れ替わりながら続く芸術祭ゆえに、事前に公演のスケジュールを確認して出かけるのも良いのではないでしょうか。またリハーサル風景などを導線から鑑賞することもできました。

12月10日まで開催されています。

『さいたま国際芸術祭2023』(@art_saitama) 旧市民会館おおみや(メイン会場)

会期:2023年10月7日(土)~12月10日(日)

メイン会場休館日:月曜(祝日の場合は開館、翌日休館) 。

メイン会場開催時間:10:00~18:00[日・火~木]、10:00~20:00[金・土]

メイン会場チケット情報:一般2000円、さいたま市民1500円。

*1DAYチケット:入館日のみメイン会場を鑑賞可能 (再入館可)。

*フリーパスも発売。

住所:さいたま市大宮区下町3-47-8

メイン会場交通:JR線さいたま新都心駅、およびJR線・東武アーバンパークライン・ニューシャトル大宮駅より徒歩約15分。

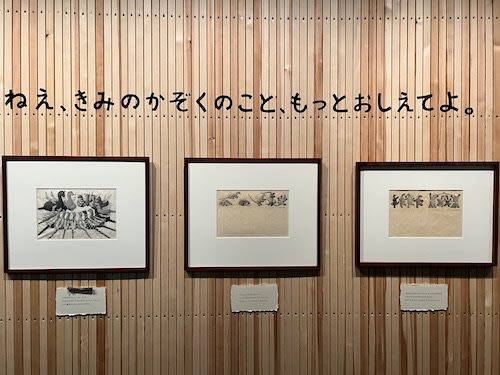

『new born 荒井良二』 千葉市美術館

『new born 荒井良二 いつも しらないところへ たびするきぶんだった』

2023/10/4~12/17

自ら「絵本もつくる人」と称する荒井良二は、日本絵本賞大賞を受賞した『きょうはそらにまるいつき』をはじめとする数多くの絵本のほか、「みちのおくの芸術祭山形ビエンナーレ」の芸術監督を担うなど、絵本だけではなく、絵画、音楽、舞台美術などジャンルを超えて活動を続けてきました。

その荒井の多様な制作を紹介するのが『new born 荒井良二』で、会場には絵本原画、新作インスタレーション、絵画、立体作品から私蔵のガラクタなど約300点もの作品が展示されていました。

まず目を引くのが「ぼくはこんな絵本を作ってきたんだ」と題し、『あさになったのでまどをあけますよ』をはじめとする絵本原画の展示で、原画に加えて小さなスケッチや「展示案」とする展示プランのメモなども公開されていました。

また展示台など会場には「思い切りやりたいことを描いて 失敗とか成功ということよりも 人に贈るギフトみたいにしようと思ってる」など、直筆のメッセージも書かれていて、さながら荒井のインスピレーションの源泉を見るかのようでした。

「山形ビエンナーレ2018」を再構成した展示も見どころといえるかもしれません。ここでは屋台のような作品やマスコット、また楽器と組み合わせた動物のかたちをした立体作品、さらに絵画などが並んでいて、作曲家の野村誠が展示のために作曲した音楽がBGMとして流れていました。

今回の展示のための新作、『旅する名前のない家たちを ぼくたちは古いバケツを持って追いかけ 湧く水を汲み出す』とは、2010年に発表した絵画『逃げる子どもI』から着想を得たインスタレーションで、約40の名前のない家たちによって構成されていました。

それぞれの家には車輪がついている上、小さな子どもたちが住んでいて、あたかも船や車に乗り、子どもたちがキャラバンを組んで旅していくかのような光景が築かれていました。

【開催中】「絵本もつくる人」荒井良二のイマジネーションに満ちた創作世界へ個展『new born 荒井良二』 が千葉市美術館で12月17日(日)まで開催中。荒井の「いままで」と「これから」を語る多彩な作品がユニークな構成で展示される。▼詳細はこちらhttps://t.co/BOZHSBZOFo@arairyoji pic.twitter.com/5cWLcQvtgD

— Pen Magazine (@Pen_magazine) October 21, 2023

「絵本もつくる人」荒井良二のイマジネーションに満ちた創作世界、千葉市美術館にて個展が開催中!|Pen Online

12月17日まで開催されています。

『new born 荒井良二 いつも しらないところへ たびするきぶんだった』 千葉市美術館(@ccma_jp)

会期:2023年10月4日(水)~12月17日(日)

休室日:10月10日(火)、23日(月)、11月6日(月)、20日(月)、12月4日(月)*第1月曜日は全館休館

時間:10:00~18:00。

*入館は閉館の30分前まで

*毎週金・土曜は20時まで。

料金:一般1200(960)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は前売り、市内在住の65歳以上の料金。

*常設展示室「千葉市美術館コレクション選」も観覧可。

*ナイトミュージアム割引:金・土曜日の18時以降は共通チケットが半額

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

『杉本博司 本歌取り 東下り』 渋谷区立松濤美術館

『杉本博司 本歌取り 東下り』

2023/9/16~11/12

『杉本博司 本歌取り 東下り』 展示風景

渋谷区立松濤美術館にて『杉本博司 本歌取り 東下り』が開かれています。

これは和歌の作成技法のひとつである「本歌取り」を作品制作に援用する杉本が、昨年に姫路市立美術館で行った『杉本博司 本歌取り―日本文化の伝承と飛翔』の内容を再構成して開いているもので、会場には歴史的な絵画を本歌とした写真による屏風といった新作を中心に、旧作から古典の作品などが公開されていました。

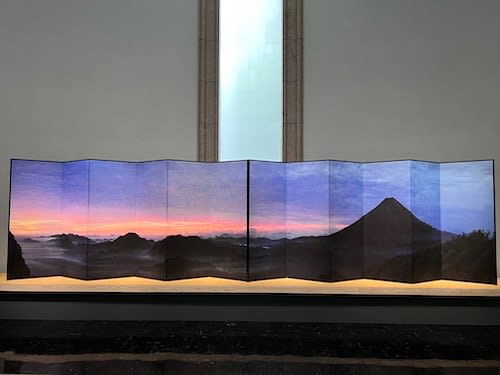

杉本博司『富士山図屏風』 2023年 作家蔵

このうち『富士山図屏風』とは、北斎の『冨嶽三十六景 凱風快晴』を本歌にした新作で、杉本は通称「赤富士」の描かれた場所と推定される山梨県の三ツ峠山に出かけて撮影を行い、一部をデジタルにて処理した上で、かつて北斎も見たと思われる富士山の雄大なすがたを写し出しました。

「Brush Impression」シリーズ 展示風景

コロナ禍においてニューヨークのスタジオに戻ることができず、古くなってしまった印画紙の活用を模索する中で生まれた「Brush Impression」のシリーズも興味深いかもしれません。

ここで杉本は周囲のほとんど見えない暗室に入り、印画紙に現像液、または定着液に浸した筆で文字を書いていて、書の技法を本歌取りしつつ、自らの感覚を頼りに生み出された文字を力強く表していました。

右上:杉本博司『宙景 001』 2023年 杉本表具 作家蔵

代表的な「海景」において古代と同じ目で海を見ようとした杉本が、今度は同じく太古より人々が暮らしてきた地球のすがたを捉えようとしたのが「宙景」と呼ぶ作品で、ソニーやJAXAなどが共同開発した人工衛星「EYE」のカメラを遠隔操作して撮影した地球を写し出していました。

杉本博司『フォトジェニック・ドローイング 015 :タルボット家の住み込み家庭教師、アメリナ・ぺティ女史と考えられる人物 1840〜41年頃』 2008年

このほかイギリスの科学者で数学者のウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットのネガを本歌とした「フォトジェニック・ドローイング」も見どころといえるかもしれません。

『杉本博司 本歌取り 東下り』 展示風景

杉本が深く敬愛するという白井晟一による建築空間と作品が響き合う光景にも魅力を感じました。

10月15日にて前期展示が終了し、17日より後期展示がはじまりました。これ以降の展示作品の入れ替えはありません。

【開催中】渋谷区立松濤美術館にて『#杉本博司 本歌取り 東下り』が開催中葛飾北斎の《冨嶽三十六景 凱風快晴》に描かれた富士山を本歌とした《富士山図屏風》など、杉本は「本歌取り」のコンセプトを再解釈し、日本が誇る古典作品を自身の作品制作に援用している。▶︎ https://t.co/QkVf663Nit pic.twitter.com/sIu0FCm2R0

— Pen Magazine (@Pen_magazine) October 4, 2023

白井晟一の名建築で見る杉本博司の「本歌取り」、渋谷区立松濤美術館にて展覧会が開催中|Pen Online

11月12日まで開催されています。

『杉本博司 本歌取り 東下り』 渋谷区立松濤美術館(@shoto_museum)

会期:2023年9月16日(土)~11月12日(日)

*前期:9月16日(土)~10月15日(日)、後期:10月17日(火)~11月12日(日)

休館:月曜日。(ただし、9月18日、10月9日は開館)、9月19日(火)、10月10日(火)

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は20時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学生800(640)円、高校生・60歳以上500(400)円、小中学生100(80)円。

*( )内は団体10名以上、および渋谷区民の入館料。

*渋谷区民は毎週金曜日が無料。

*土・日曜、祝日は小中学生が無料。

場所:渋谷区松濤2-14-14

交通:京王井の頭線神泉駅から徒歩5分。JR線・東急東横線・東京メトロ銀座線、半蔵門線渋谷駅より徒歩15分。

『北陸工芸の祭典 GO FOR KOGEI 2023』 富山県富山市富岩運河沿いの3エリア

『北陸工芸の祭典 GO FOR KOGEI 2023 物質的想像力と物語の縁起―マテリアル、データ、ファンタジー』

2023/9/15~10/29

上田バロン 展示作品

今日的な観点から工芸の魅力を発信する芸術祭、『北陸工芸の祭典 GO FOR KOGEI 2023』が、富山県富山市富岩運河沿いの3つのエリアにて開かれています。

富岩運河環水公園 奥は久保寛子の展示作品

そのうち最も富山駅に近いのが環水公園エリアで、ここでは環水公園と富山県美術館、そして同エリアの事実上の主会場である樂翠亭美術館にて展示が行われていました。

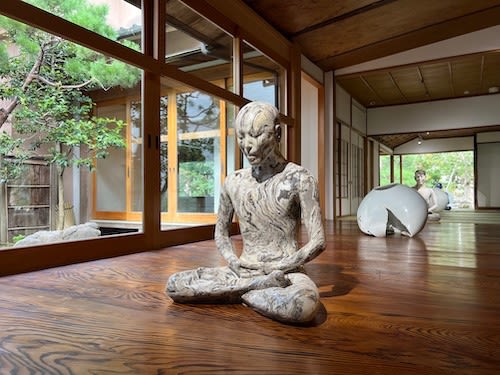

近藤高弘 展示作品

樂翠亭美術館で目を引くのは土を素材とした作品で、辻村塊の信楽壺がエントランスに並び、和室では自らを象ったという近藤高弘の坐像が物静かな佇まいを見せていました。

金理有 展示作品

また同館では付属する日本庭園にも作品が展開していて、土地と人の営みの関係をテーマに活動する野村由香が土を押し出すインスタレーションを制作していたほか、蔵の中では金理有による一つ目のオブジェが妖しい眼差しを覗かせていました。

中島閘門

この環水公園エリアから富岩運河を北上し、ちょうど富山湾と半分あたりの地点に位置するのが、中島閘門エリアでした。

横野明日香 展示作品

中島閘門とはパナマ運河方式で約2.5メートルの水位差を調整する現役の閘門で、展示は閘門横のスペースと操作場、また少し離れた場所にある通称「電タク」と呼ばれる建物にて行われていました。

定村瑤子 展示作品

かつてのタクシー会社の社屋であった「電タク」では、建物内部と屋外、さらにギャラリーにて主に絵画をメインとした作品が展示されていて、黒部ダムの風景を量感あふれた描写で表現した横野明日香や、かつての社長室の空間からインスピレーションを受けて絵画を描く定村瑤子の作品に見応えがありました。

葉山有樹 展示作品

3つのエリアで最も富山湾に近いのが、江戸時代には北前船の寄港地として栄え、現在も酒蔵などの古い街並みを残す岩瀬エリアでした。

コムロタカヒロ 展示作品

ここでは北前船の北陸五大船主であった馬場家や、酒蔵桝田酒造店といった8ヶ所の歴史的建造物などにて作品が展開していて、歴史ある街並みと工芸やアートが響き合う光景を見ることができました。

古川流雄 展示作品

『pen』さんにてGO FOR KOGEI 2023をご紹介いただいております🙏 https://t.co/mjGYKqHbZt

— GO FOR KOGEI (@goforkogei) September 30, 2023

Penオンラインでも『北陸工芸の祭典 GO FOR KOGEI 2023』の見どころについて寄稿しました。

遊覧船で巡る「水の都」富山の芸術祭、『北陸工芸の祭典 GO FOR KOGEI 2023』が開催中!|Pen Online

ささきなつみ 展示作品

いわゆる旧来の工芸の概念を拡張し、より現代アートに引き付けたような芸術祭といえるかもしれません。富山の運河沿いに開けた、思いの外に多様な作品に見入りました。

葉山有樹 展示作品

会期も残すところあと半月となりました。10月29日まで開催されています。

『北陸工芸の祭典 GO FOR KOGEI 2023 物質的想像力と物語の縁起―マテリアル、データ、ファンタジー』(@goforkogei) 富山県富山市富岩運河沿いの3エリア

会期:2023年9月15日(金)–10月29日(日)

休場日:樂翠亭美術館(水曜)、富山県美術館(水曜、9月19日)、ほか会期中無休

時間:10:00~16:30

*入場は16時まで

チケット(ガイドブック付き):一般2500円、高校生1500円。

*会場購入・引換:樂翠亭美術館(水曜休)、電タク、桝田酒造店 満寿泉

場所:富山市奥田新町2-27(樂翠亭美術館)

交通:JR「富山駅」北口から徒歩8分、富山港線 「インテック本社前駅」から徒歩5分。(樂翠亭美術館)

『手塚治虫 ブラック・ジャック展』 東京シティビュー

『手塚治虫 ブラック・ジャック展』

2023/10/6~11/6

今年連載50周年を迎えた手塚治虫の『ブラック・ジャック』の世界を紹介する展覧会が、六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューにて開かれています。

今回の『手塚治虫 ブラック・ジャック展』の最大の見どころは、「週刊少年チャンピオン」に掲載された531点もの直筆原稿が展示されていることで、記念すべき第1話目「医者はどこだ!」の全ページも原稿で読むことができました。

また「B・J遍歴」や「人体の神秘」10のキーワードによって『ブラック・ジャック』のストーリーを追う構成となっていて、あわせて手塚の医大時代の資料や、作品の誕生に迫る手塚プロの関係者や出版に携わった証言映像も公開されていました。

このほか、「B・J蘇生」と題し、現代と当時の視点で『ブラック・ジャック』を紐解く展示も興味深いかもしれません。

コロナ禍や昨今の世界情勢において、改めて意味を持つ生命の尊さや、医療の重要性や課題などのテーマも作品の随所に表れていて、手塚のメッセージは今の時代も強く響いているように思えてなりませんでした。

Penオンラインでも『手塚治虫 ブラック・ジャック展』の見どころを寄稿しました。

【新着記事】 連載50周年!『手塚治虫 ブラック・ジャック展』が東京シティービューにて開催中 https://t.co/22gBuEiayF

— Pen Magazine (@Pen_magazine) October 11, 2023

連載50周年!『手塚治虫 ブラック・ジャック展』が東京シティービューにて開催中|Pen Online

フォトスポットのみ撮影が可能です。11月6日まで開催されています。*Penの記事の写真撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

『手塚治虫 ブラック・ジャック展』(@BJExTwt) 東京シティビュー(@tokyo_cityview)

会期:2023年10月6日(水)~11月6日(月)

休館:会期中無休。

時間:10:00~22:00

*入場は閉館の21:00まで。

料金:一般2100円、高校・大学生1600円、4歳~中学生800円、65歳以上1800円。

*平日オンライン料金。土日祝オンライン、また平日窓口、土日祝窓口料金の設定あり。

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

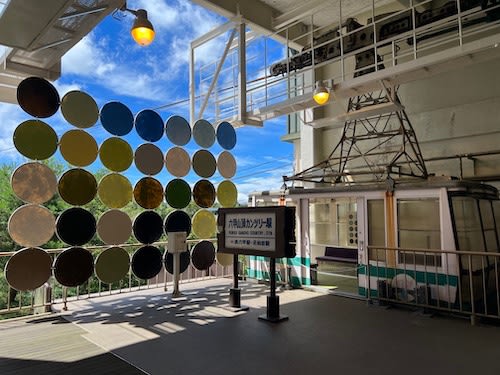

『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』 神戸・六甲山上

武田真佳『case』

今回の『六甲ミーツ・アート芸術散歩』の最大の特徴は、過去の芸術祭よりも規模を拡大していることで、招待アーティストの拡充し、芸術祭の拠点を作ったほか、従来の会場に加えてハイキングルートで作品を見られるトレイルエリアを設置するなどの新たな施策が行われました。

コニシユウゴ『Moon Plants』

そのうち新たに拠点となったのがROKKO森の音ミュージアムで、アーティストグループ山中suplexのメンバーであるコニシユウゴ(たま製作所)が、池の上にドーム型の『Moon Plants』を築いたほか、新たに整備された野外アート作品展示ゾーンでは、三梨伸による御影石を用いたオブジェや船井美佐のステンレスミラーを素材とした作品などが公開されていました。

中﨑透『Sunny Day Light/ハルとテル』

トレイルエリアの中﨑透による『Sunny Day Light/ハルとテル』がハイライトを飾る作品といえるかもしれません。ここで中崎はかつて山荘を利用していた人物にインタビューを敢行し、60年以上前にこの地で結ばれたハルとテルの愛の物語を、テキストで綴られる16のエピソードとともにツアー型のインスタレーションとして表現しました。

中﨑透『Sunny Day Light/ハルとテル』

さまざまな素材を用いて作り込んだ廃屋寸前の山荘内部は、かつての記憶を呼び起こしながらも、造作からしても極めて存在感がありました。

中﨑透『Sunny Day Light/ハルとテル』

避暑地としての山荘文化が築かれた六甲山ならではのインスタレーションだったかもしれません。古き恋の物語を鬱蒼とした森の奥の山荘にてたどることができました。

川俣正『六甲の浮き橋とテラス』

このほか、同じくトレイルエリアの新池における川俣正のテラスの作品も六甲の森を借景にした美しい作品だったのではないでしょうか。

わにぶちみき『Beyond the FUKEI』

六甲高山植物園や六甲ケーブル山上駅、また風の教会などと、エリアごとに展開するさまざまな作品に見入りました。

北浦和也『Picnic on Circle Circus』

なお本日、9月23日よりROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園において、夜間のプログラム「ひかりの森~夜の芸術散歩~」もスタートしました。

船井美佐『森を覗く 山の穴』

【開催中】『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』にてアートと自然との出会いを満喫しよう

— Pen Magazine (@Pen_magazine) September 19, 2023

14回目を迎える今年は、過去最大規模の計50組のアート作品が展開。六甲山の自然を借景へと取り込んだ美しい作品群をお見逃しなく。

▼見どころをチェックhttps://t.co/7Y4gw8ssaK@RokkoMeetsArt pic.twitter.com/k8BE40qBUB

『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』の事前の概要をイロハニアート、そしてプレスツアーに参加しての見どころをPenオンラインに寄稿しました。あわせてご覧いただければ嬉しいです。

六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyondが神戸・六甲山上にて開催! | イロハニアート

関西を代表する芸術祭へ、『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』が開催中!|Pen Online

菅原陸『となりにいてあげる』

11月23日まで開催されています。

『六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond』(@RokkoMeetsArt) 神戸・六甲山上

会期:2023年8月26日(土)~11月23日(木・祝)

休館:会期中無休。

*ただし六甲山サイレンスリゾートのみ8月~10月の毎週月曜日休業(月曜祝日の場合は火曜に振替休業)。

時間:10:00~17:00

*会場により営業時間が異なります。

鑑賞パスポート:大人2900円、小人1100円。

*Webチケットサービスでの販売料金。

*大人:中学生以上 小人:4歳から小学生まで

*このほか、「ひかりの森~夜の芸術散歩~」の入場がセットになったナイトパス付鑑賞パスポートを販売。

場所:神戸市灘区六甲山町北六甲4512-145(ROKKO森の音ミュージアム)

交通:阪神御影・JR六甲道・阪急六甲から市バス16系統で「六甲ケーブル下」下車(約15分~30分)六甲ケーブルで「六甲ケーブル山上駅」下車、六甲山上バスで各施設へ。

『「エルマーのぼうけん」展』 PLAY! MUSEUM

『「エルマーのぼうけん」展』

2023/7/15〜10/1

ルース・S・ガネット(1923年~)が文を書き、義母のルース・C・ガネット(1896~1979年)が挿絵を手がけた絵本「エルマーのぼうけん」シリーズは、日本でも翻訳され、累計700万部を記録するなど多くの人々に愛されてきました。

その絵本の物語を紹介するのが「エルマーのぼうけん」展で、ミネソタ大学図書館のカーラン・コレクションの原画と、物語の世界を演出したインスタレーションが展示されていました。

まず目を引くのがルース・C・ガネットによる原画で、いずれも物語の世界が生き生きと描かれていて、70年以上も前のものとは思えないほど瑞々しいすがたを見せていました。

また原画にはあらすじやセリフを紹介するキャプションとともに、内容に呼応するような小枝やチューインガムがついていて、遊び心も感じられました。

あたかも絵本の中に入り、エルマーになった気分で楽しめるような展示も魅惑的だったかもしれません。

会場では「エルマーのぼうけん」シリーズから、ワニの背中をジャンプして川を渡る場面や、嵐の中をりゅうとともに空を飛ぶ箇所といった4つのシーンを中心に、光や映像、立体造作によって演出されていて、さながらエルマーの冒険を追体験できるように工夫されていました。

それに動物たちの鳴き声やりゅうが空を飛ぶ音、また洞穴から脱出するりゅうたちの大さわぎなど、音も重要なモチーフとなっていて、まさに視覚だけでなく聴覚でも「エルマーのぼうけん」シリーズを楽しむことができました。

その中でもハイライトといえるのが、洞窟の中に捕らわれていた15匹のりゅうを、エルマーが助ける場面をイメージした展示で、ラッパや笛を鳴らして一斉にりゅうたちが逃げ出す様子を、絵本が刊行された1950年代のアメリカのアナログレコードの音楽を楽しむというコンセプトに置き換えて再現していました。

このほか、作者のルース・S・ガネットが幼い頃に話や絵を書いたノートや写真の展示や、100名の著名人が冒険の書を推薦した「ぼうけん図書館」も充実していたかもしれません。

絵本の中から飛び出す大冒険がここに! PLAY! MUSEUMにて「エルマーのぼうけん」展が開催中|Pen Online

会場内の撮影も可能でした。*写真はすべて「エルマーのぼうけん」展の展示作品、および展示風景。

【開催中】国内初となる原画の公開も!「#エルマーのぼうけん展」が開催130点を超す貴重な資料はもちろん、光、音、映像を組み合わせた演出も見どころのひとつ。 物語の世界観を身体的、空間的にも体感することができる展示は子どもから大人まで幅広い世代で楽しめる▶︎ https://t.co/stW9QYgvUb pic.twitter.com/cexVJoQYil

— Pen Magazine (@Pen_magazine) August 11, 2023

10月1日まで開催されています。

『「エルマーのぼうけん」展』 PLAY! MUSEUM(@PLAY_2020)

会期:2023年7月15日(土)〜10月1日(日)

休館:会期中無休。ただし3月5日(日)を除く

料金:一般1800円、大学生1200円、高校生1000円、中・小学生600円、未就学児無料。

*当日券で入場可。ただし休日および混雑が予想される日は事前決済の日付指定券(オンラインチケット)を販売。

時間:10:00~18:00。

*入場は17:30まで。

住所:東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3 2F

交通:JR立川駅北口・多摩モノレール立川北駅北口より徒歩約10分。

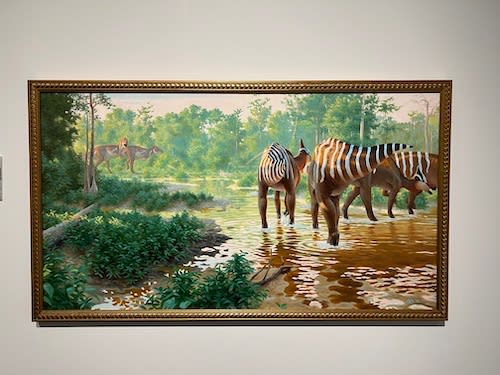

『恐竜図鑑 失われた世界の想像/創造』 上野の森美術館

『恐竜図鑑 失われた世界の想像/創造』

2023/5/31~7/22

19世紀にイギリスで恐竜の化石が発見されて以来、人々は化石などの痕跡から想像を膨らませると、恐竜のすがたを描き続け、今に至るまで多くのパレオアート(古生物を復元する芸術)が生み出されてきました。

そうしたパレオアートの世界を紹介するのが『恐竜図鑑 失われた世界の想像/創造』で、会場には19世紀の復元図、20世紀の絵画にサブカルチャー、さらに近年の研究に基づくパレオアートなど150点の作品が展示されていました。

ロバート・ファレン『ジュラ紀の海の生き物―ドゥリア・アンティクィオル(太古のドーセット)』 1850年頃 ケンブリッジ大学セジウィック地球科学博物館

まずはじめに展示されるのは19世紀の黎明期におけるパレオアートで、古生物の生態を復元した史上初の絵画のひとつとされる『ドゥリア・アンティクィオル(太古のドーセット)』などを見ることができました。

ベンジャミン・ウォーターハウス・ホーキンズ『水晶宮のイグアノドン』 1853年頃 ロンドン自然史博物館

この頃はまだ恐竜に対する研究が進んでいなかったため、多くの画家はイマジネーションに基づいて恐竜を描いていて、中には鼻の上にツノがあるイグアノドンなど、現在では否定されているすがたをしている恐竜も少なくありませんでした。

チャールズ・R・ナイト『ステゴサウルス』 1901年 アメリカ自然史博物館

しかし1978年から80年にかけてベルギーにてイグアノドンの化石が多く発見されると、恐竜に対する新たな知見が生まれ、従来のすがたは大きく修正を余儀なくされました。またアメリカで「化石戦争」と呼ばれる発掘競争による次々と新たな恐竜が発見されると、同国のチャールズ・R・ナイトらがパレオアートとして描き、古典的な恐竜のイメージの規範として人々に影響を与えました。

ズデニェク・ブリアン『アントロデムス・バレンスとステゴサウルス・ステノプス』 1950年 ドヴール・クラーロヴェー動物園

このナイトの影響を受けて新たなパレオアートを手がけたのがチェコスロヴァキアのズデニェク・ブリアンで、画才を発揮しては恐竜をリアリティに富んだ様子で描き出すと、作品は書物を通して日本を含む世界へと拡散しました。

左からニーヴ・パーカー『イグアノドン』、『ヒプシロフォドン』 ともに1950年代 ロンドン自然史博物館

2大巨匠とも呼ばれるナイトとブリアンの展示もひとつのハイライトといえるかもしれません。またブリアンと同時代に活動したイギリスのニーヴ・パーカーの作品にも見入るものがありました。

ジョーン・マーサ『ホースシュー・キャニオンでの遭遇』 1997年 インディアナポリス子供博物館(ランツェンドルフ・コレクション)

20世紀に入り、1960年代から70年代になると、「恐竜ルネサンス」と呼ばれるように恐竜研究は大きな転換点を迎えました。それは恐竜は以前から考えられていた鈍重な変温動物ではなく、活発に活動する恒温動物であるという見解が示されたことで、パレオアートにおいても恐竜は新たなすがたとして表現されるようになりました。

ダグラス・ヘンダーソン『ティラノサウルス』 1992年 インディアナポリス子供博物館(ランツェンドルフ・コレクション)

こうした「恐竜ルネサンス」以降のパレオアートも見どころだったかもしれません。とりわけ恐竜を当時の生息環境とともに描き出したアメリカのダグラス・ヘンダーソンの作品に心を引かれました。

小田隆『篠山層群産動植物の生態環境復元画』 2014年 丹波市立丹波竜化石工房

このほか、日本における恐竜の受容史も紹介されていて、恐竜をモチーフとした福沢一郎や立石紘一らの絵画とともに、いま活躍する画家の小田隆や古生物造形作家の徳川広和などの作品も見ることができました。

WEBメディア「イロハニアート」にも展示の見どころを寄稿しました。

絵画の中でよみがえる、恐竜の生命の軌跡。上野の森美術館にて『恐竜図鑑』展が開催中! | イロハニアート

『恐竜図鑑 失われた世界の想像/創造』展示風景

化石ではない絵の主役が異色の恐竜展と呼べるかもしれません。また一部作品を除いて撮影も可能でした。

『恐竜図鑑 失われた世界の想像/創造』展示入口

7月22日まで開催されています。

*本エントリの写真はプレス内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

『恐竜図鑑 失われた世界の想像/創造』(@kyoryu_zukan) 上野の森美術館(@UenoMoriMuseum)

会期:2023年5月31日 (水) ~7月22日(土)

時間:10:0~17:00

*土日祝は9:30開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:会期中無休

料金:一般2300円、大学生・専門学校生1600円、小・中学・高校生1000円。

住所:台東区上野公園1-2

交通:JR線上野駅公園口より徒歩3分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅・京成線上野駅より徒歩5分

『コジコジ万博』 PLAY! MUSEUM

『コジコジ万博』

2022/4/23~7/10

PLAY! MUSEUMで開催中の『コジコジ万博』のプレス内覧会に参加してきました。

さくらももこ原作の漫画『コジコジ』は、メルヘンの国を舞台としながら、ナンセンスなギャグなどで人気を集め、アニメーション化されるなど世代を超えて愛されてきました。

そのコジコジを初めてテーマとした展覧会が『コジコジ万博』で、会場には漫画の原画からこま撮りアニメ、さらにはコジコジの世界を体感的に楽しめるインスタレーションが公開されていました。

「ギャグ50連発」

ゲートをくぐり抜けて最初に広がるのが「ギャグ50連発」とした空間で、巨大なコジコジが名言やギャグなどを話していました。またここではコジコジ以外のキャラクターもすがたを見せていて、漫画『コジコジ』の世界の中へと入り込んだかのようでした。

「コジコジと仲間たち」

「ギャグ50連発」に続くのが「コジコジと仲間たち」で、学校の教室をイメージした空間に、『コジコジ』に登場する24名のキャラクターが漫画原稿とともに紹介されていました。

それぞれのユニークな性格もさくらももこ自身の言葉について解説されていて、『コジコジ』を知っていても知らなくても楽しめるように工夫されていました。

特別アニメ「コジコジと次郎の不毛な会話」

コジコジの教室の先には特別アニメ「コジコジと次郎の不毛な会話」が映されていて、コジコジと次郎くんが歩きながら噛み合わない会話をするすがたをこま撮りにて表現していました。

特別アニメ「コジコジと次郎の不毛な会話」から人形

これはNHKキャラクターの「どーもくん」などで知られるアニメ制作スタジオドワーフが手がけたものので、初めて『コジコジ』がこま撮りとして映し出されました。またあわせて撮影に用いた人形も展示されていて、映像と見比べることもできました。

「エモーショナルフレンズヒーリングゾーン」

野外シネマをイメージしたヒーリングゾーンを抜けた先に広がるのが、今回の『コジコジ万博』の核心ともいえる「原画で読む名場面8」でした。

「原画で読む名場面8」

ここには「まほうの練習の巻」や「海水浴へ行こうの巻」などの『コジコジ』の8つの場面をすべて原稿にて紹介されていて、漫画のストーリーを原画にてたどることができました。原画ならではの繊細な色使いや筆触なども見どころではないでしょうか。

「ディスコ☆ポケット カウボーイ」

「ディスコ☆ポケット カウボーイ」はテレビアニメ『コジコジ』のエンディング映像に入り込めるインスタレーションで、 第1話〜第66話のエンディングテーマ曲である電気グルーヴ「ポケット カウボーイ」にあわせて踊ることもできました。

「物知りじいさんの湖」

130点の原画にじっくり見入りつつ、まるで万博のパビリオンが続くようなインスタレーションを楽しむような展示といえるかもしれません。また会場のあちこちからコジコジの声が聞こえてくるのも面白く感じました。

「ギャグ50連発」から

かわいらしく、すべてを笑いに優しく包み込んでいきながらも、時にシュールで既存の概念を覆していくような『コジコジ』の物語世界を存分に味わうことができました。

『コジコジ万博』会場入口

1時間毎の日時指定制が導入されました。あらかじめ入館時間をWEBにて予約する必要があります。

時間枠に空きがある場合のみ当日券も販売されますが、すでに土日については午前から夕方にかけて事前に完売する状況が続いています。当日券の販売の有無については公式ツイッターにてご確認ください。

Penオンラインでも展示の内容についてご紹介しました。

【新着】史上初めての開催!東京・立川のPLAY! MUSEUMへコジコジとゆかいな仲間たちに会いに行こう https://t.co/QlICw23xbb

— Pen Magazine (@Pen_magazine) May 11, 2022

史上初めての開催!東京・立川のPLAY! MUSEUMへコジコジとゆかいな仲間たちに会いに行こう|Pen Online

『コジコジ万博』展示風景

原画以外の撮影も可能です。7月10日まで開催されています。

『コジコジ万博』 PLAY! MUSEUM(@PLAY_2020)

会期:2022年4月23日(土)~7月10日(日)

休館:会期中無休

時間:10:00~18:00

*入場は閉館の30分前まで

料金:一般1500円、大学生1000円、高校生800円、中・小学生500円、未就学児無料。

*日時指定制。立川割あり。

住所:東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3 2F

交通:JR立川駅北口・多摩モノレール立川北駅北口より徒歩約10分

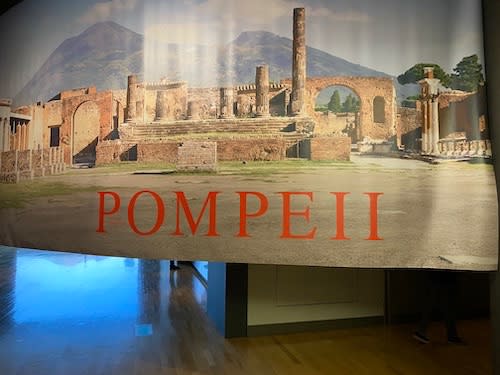

特別展 『ポンペイ』 東京国立博物館 平成館

特別展 『ポンペイ』

2022/1/14~4/3

東京国立博物館 平成館で開催中の特別展 『ポンペイ』のプレス内覧会に参加してきました。

西暦79年、ヴェスヴィオ山の噴火によって埋没した都市ポンペイには、数多くの考古遺物が残され、現在に至るまで発掘と調査活動が続いてきました。

左:ポリュクレイトス『槍を持つ人』 前1〜後1世紀(オリジナルは前450〜前440年)

そのポンペイから出土した品が集まったのが特別展『ポンペイ』で、いずれもナポリ考古学博物館の所蔵作品約150点が公開されていました。

今回のポンペイ展では、彫像やフレスコ画、また壺や装身具から医療用具や工具、食器などの日用品といった幅広い考古資料が展示されていて、それらを通してポンペイに住んでいた人々の暮らしを垣間見ることができました。

『ビキニのウェヌス』 前1〜後1世紀

はじめはポンペイの街を公共施設や宗教の観点から紹介していて、ギリシア彫刻の均整的な美を伝える『槍を持つ人』や女神ウェヌスを表現した『ビキニのウェヌス』といった大理石像に魅せられました。

『フォルムの日常風景』 62〜79年

『フォルムの日常風景』はポンペイの街のフォルムを表したフレスコ画の一部で、金物などを売る商人や品物を見定める人々などが描かれていました。フォルムは市場や神殿などが建つ街の中心で、露天の店が連なり、多くの人で賑わっていました。

『ブドウ摘みを表わした小アンフォラ(通称「青の壺」)』 1世紀前半

ポンペイの市民の暮らしを伝える文物も充実していて、中でもカメオ・ガラスと呼ばれる技法で作られた『ブドウ摘みを表わした小アンフォラ(通称「青の壺」)』が目立っていました。また『エメラルドと真珠母貝のネックレス』などの装飾品もまばゆい光を放っていて、ポンペイの裕福な人々の嗜好を見られました。

『ヘルマ柱型肖像 (通称「ルキウス・カエキリウス・ユクンドゥスのヘルマ柱」)』 前1〜後1世紀

とはいえ、当時のポンペイには人口4分の1とも言われるほど奴隷が存在していて、奴隷出身の一家が街の有力者になったことを示す『ヘルマ柱型肖像 (通称「ルキウス・カエキリウス・ユクンドゥスのヘルマ柱」)』などにも目を引かれました。

左から『南ガリア製の陶器の杯』(1世紀)、『目玉焼き器、あるいは丸パン焼き器』(1世紀)、『アヒルのケーキ型』(1世紀)

ポンペイの市民の息遣いが最も感じられるのは、日常的に使われた道具類で、動物を象った『アヒルのケーキ型』や、まるでたこ焼き器のような『目玉焼き器』も印象に残りました。

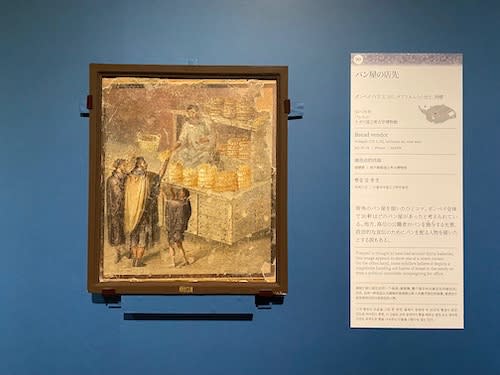

『パン屋の店先』 50〜79年

またポンペイには30軒以上のパン屋があったとされていて、街角でパンを焼く店を描いた『パン屋の店先』なども展示されていました。ナイフの切り込みまでが残る炭化したパンも、当時を伝える生々しい資料といえるかもしれません。

左から『膣鏡』(1世紀)、『薬箱』(1世紀)、『外科器具入れ(箱入薬石、スプーン、探り針など)』(1世紀)

『外科器具入れ(箱入薬石、スプーン、探り針など)』といった、傷病の処置や外科手術に用いられた道具類も何点か公開されていて、そのうちいくつかは20世紀に至るまでほとんど形を変えていませんでした。

『家の模型』 1861年

ポンペイの繁栄の歴史を示す「ファウヌスの家」、「竪琴奏者の家」、「悲劇詩人の家」の3軒の邸宅の一部再現展示も見どころかもしれません。

『踊るファウヌス』 前2世紀

「ファウヌスの家」とは前2世紀にさかのぼる邸宅で、主にヘレニズム美術のモザイク装飾が残されました。ワニやマングースなどが描かれた『ナイル川風景』や、サテュロスを躍動感のある形にて表した『踊るファウヌス』などが目を引くかもしれません。

「竪琴奏者の家」展示風景

ポンペイがローマ化し、ローマ文化が黄金時代を迎えた頃の「竪琴奏者の家」においては、中庭の噴水の光景が再現されていて、イヌやイノシシを写実的に表現したブロンズの彫刻などが展示されていました。

「悲劇詩人の家」展示風景

最も年代が新しい「悲劇詩人の家」には、噴火直前に描かれたフレスコ画などが知られていて、邸宅を模した空間の中、比較的保存状態の良い『イフィゲネイアの犠牲』などを見ることができました。

『猛犬注意』 1世紀

「悲劇詩人の家」などに複数確認され、訪問者に番犬がいることを注意喚起した『猛犬注意』のモザイク画も興味深いかもしれません。この他では、大型のスクリーンによる高精細映像の投影など、臨場感のある空間演出も行われていて、それこそ2000年前にタイムスリップしたかのような気分も得られました。

特別展 『ポンペイ』 より8K映像「アレクサンドロス大王のモザイク」

WEBメディア「イロハニアート」にもポンペイ展の様子をご紹介しました。

過去最大のスケール!特別展 『ポンペイ』で体感する古代ローマの人々のリアルなくらし | イロハニアート

会場内は撮影が可能です。ただしフラッシュ、三脚等は使用できません。また状況により中止、あるいは条件が変更となる場合があります。ご注意ください。

『エウマキア像』 1世紀初頭

3月4日(金)より、金曜、土曜、日曜、祝日の開館時間が18時まで延長されました。*総合文化展は17時閉館。

🆕【拡散希望】🆕#ポンペイ展 (東京)3月から金土日祝で開館時間延長だ、ニャン🐈 ニャン🐱 ニャン😺チケットなど詳しくは公式サイトで▶️https://t.co/7oiie5cxgJ土日祝のチケットが取りにくい状況でしたので少しだけですが延長します😁猫の日の嬉しいお知らせ🪧#猫の日 pic.twitter.com/6rN7DvHVvj

— 特別展「ポンペイ」 (@pompeii2022) February 22, 2022

4月3日まで開催されています。なお東京での展示を終えると、京都市京セラ美術館(2022年4月21日~7月3日)、九州国立博物館(2022年10月12日~12月4日)、ほか1会場(宮城)へ巡回します。*写真の所蔵先はすべてナポリ国立考古学博物館

特別展 『ポンペイ』(@pompeii2022) 東京国立博物館 平成館(@TNM_PR)

会期:2022年1月14日(金)~4月3日(日)

休館:月曜日。*ただし3/21(月・祝)、3/28(月)は開館。3/22(火)

時間:9:30~17:00

*3月4日(金)より、金曜、土曜、日曜、祝日は18時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2100円、大学生1300円、高校生900円。

*事前予約(日時指定券)を推奨。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分。

「縄文2021―東京に生きた縄文人―」 江戸東京博物館

「縄文2021―東京に生きた縄文人―」

2021/10/9〜12/5

江戸東京博物館で開催中の「縄文2021―東京に生きた縄文人―」のプレス内覧会に参加してきました。

明治時代にはじまった東京の縄文時代遺跡の発掘は、特に戦後の都市開発によって多く行われ、現在に至るまで約3800箇所もの遺跡が確認されてきました。

その東京の縄文に着目したのが「縄文2021―東京に生きた縄文人―」で、会場内には土偶や土器、また石器や骨格器、さらに丸木舟などの考古資料がたくさん公開されていました。

「大森貝塚」展示風景

まず冒頭で紹介されたのは、東京の縄文遺跡発掘の歴史で、1877年にエドワード・S・モースが調査したことで有名な大森貝塚の採集品が並んでいました。モースは横浜から汽車で新橋に向かい途中、大森あたりで貝殻が崖面に露出しているのを発見し、のちに調査をしていて、日本で最初の科学的遺跡発掘調査と言われています。

「山地の遺跡」展示風景

それに続くのが都内各地の遺跡と発掘品の展示で、新宿の落合遺跡や町田市の忠生遺跡、さらに青梅市の駒木野遺跡から採集された土器などが紹介されていました。

「台地の遺跡」展示風景

東京ではいわゆる縄文海進によって海岸線の沿っていた北区、台東区、港区、大田区に貝塚が集中していて、多摩ニュータウンや八王子市でも多くの集落遺跡が発見されました。

「土器と石器の副葬」展示風景

おもに都内で発見された石器や土器をはじめ、集落や弔いのあり方などから、当時の縄文人たちの暮らしについて考えているのも、今回の縄文展の特徴かもしれません。

「縄文石器の移り変わり」展示風景

このうちまず充実していたのは石器の展示で、草創期から早期、晩期にかけて変化した狩猟具、植物加工具、打製石斧、磨製石斧などが紹介されていました。

「土器の機能と美の変化」展示風景

また土器においても年代を追って展示されていて、うつわを試行錯誤して作った草創期、用途により作り変えて文様をつけた早期から前期、大型化が進んだ中期、さらに機能性を求めた後期から晩期への変化を追うことができました。

「土器の機能と美の変化」展示風景

こうした中には大変にデコラティブな造形をした土器がある一方、現代の生活においても違和感なく利用できそうな注口土器もあって、いわば土器の多様な姿を見て取れました。

「東京の縄文土偶100」展示風景

東京から発見された約100体の土偶を紹介した、「東京の縄文土偶100」と題した展示も見どころかもしれません。

「東京の縄文土偶100」展示風景

ここでは比較的小さな土偶が並んでいて、顔を前にして突き出し、両肩から手を垂らすハート型土偶の姿などに魅せられました。また中空土偶や遮光器系土偶の一部は北海道や東北地方で発見されたものと類似していて、縄文人たちの広域なつながりを知ることができました。

「環状集落再現模型」(1/20)

八王子市多摩ニュータウンNo.107遺跡をモデルに、集落の景観を20分の1のスケールで再現した「環状集落再現模型」も充実していたのではないでしょうか。

「環状集落再現模型」(1/20)

自然豊かな森の中、小川のそばで暮らす人々の様子も精巧に再現されていて、近づいて見るとあたかも縄文時代へと迷い込んだような臨場感を得られました。

「環状集落再現模型」(1/20)

集落の中央には墓地があり、その周囲に住居が建てられていて、人々が木を切り、木の実を拾ったりする姿や、人を埋葬する光景などを見ることができました。

「環状集落再現模型」(1/20)

縄文の人々は水が確保しやすく、また日当たりや水はけが良い場所に集落を築いたとされていますが、それは現代の人間が生活に求める条件と大きく変わらないのかもしれません。

「暮らしの中の道具類」展示風景 *右下は重要文化財「耳飾り」 縄文時代後期 江戸東京たてもの園

2018年に東京国立博物館にて「特別展 縄文―1万年の美の鼓動」が開かれ、全国各地の貴重な土器や土偶が公開されましたが、今回は東京の地域に限定し、特に縄文の人々の暮らしを掘り起こすような展示といえるかもしれません。細かな装身具などにも目を引かれました。

「多摩丘陵のビーナス(土偶)」 縄文時代中期 多摩ニュータウンNo.471遺跡出土 東京都教育委員会

WEBメディア「イロハニアート」でも展示の様子をご紹介しました。

「東京の土器や土偶が大集合!江戸東京博物館の『縄文2021―東京に生きた縄文人―』で知る縄文の人々の暮らし」イロハニアート

この他、東京の土偶のほかに長野県茅野市の2件の国宝、「土偶(縄文のビーナス)」(10月19日~11月14日)と「土偶(仮面の女神)」(11月16日~12月5日)とが会期を分けて公開されています。

\いよいよ登場!/特別展「#縄文2021 ―東京に生きた縄文人―」では、ついに #国宝 仮面の女神(土偶)の展示が始まりました!(茅野市所蔵・尖石縄文考古館保管)迫力のある造形と精細な文様をぜひ会場でご覧ください!#江戸東京博物館 #縄文人 #縄文 #jomon pic.twitter.com/N0bU7NXJDh

— 江戸東京博物館 (@edohakugibochan) November 16, 2021

すでに「土偶(縄文のビーナス)」の展示は終了し、「土偶(仮面の女神)」の公開が16日からはじまりました。こちらも注目となりそうです。

国宝の土偶以外は撮影が可能です。12月5日まで開催されています。

「縄文2021―東京に生きた縄文人―」 江戸東京博物館(@edohakugibochan)

会期:2021年10月9日(土)〜12月5日(日)

時間:9:30~17:30

*土曜日は19:30まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。

料金:一般1300(1040)円、大学・専門学生1040(830)円、小学・中学・高校生・65歳以上650(520)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*常設展との共通券あり

住所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

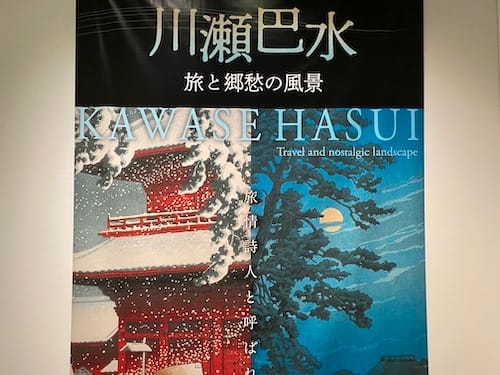

「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」 SOMPO美術館

「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」

2021/10/2~12/26

SOMPO美術館で開催中の「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」のプレスプレビューに参加してきました。

大正から昭和にかけて活動した川瀬巴水は、全国各地を旅しながら風景を描き、情緒豊かな木版画の作品を数多く残しました。

その巴水の画業を紹介するのが「旅と郷愁の風景」で、会場には初期から晩年までの木版画はもとより、写生帖や版木、また生前の巴水の制作風景を捉えた写真や映像などの資料が展示されていました。

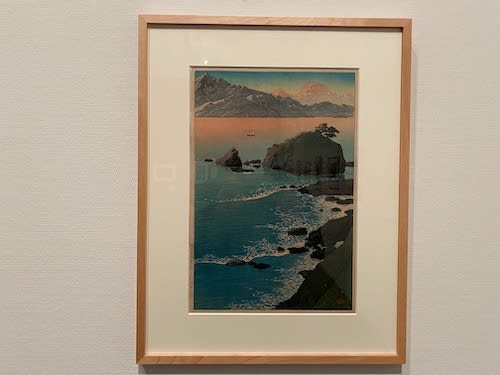

春のあたご山『東京十二題』より 1921(大正10)年

すでに良く知られた人気の版画家ゆえに、過去にも度々展覧会が開かれてきましたが、まず今回の特徴としては巴水の人生を新版画運動を推進した渡邊庄三郎とともに辿っていることでした。

実際に巴水は渡邊以外の版元とも作品を制作しましたが、基本的に渡邊との仕事を追う回顧展といえるかもしれません。

新版画運動とは、渡邉版画店の主人であった渡邉庄三郎が、衰退していた江戸時代以来の伝統的な木版技術の復興を図るべく、版元、絵師、彫師、摺師が共同で芸術性を第一とする版画を世に出そうとしたもので、巴水は伊東深水や橋口五葉らとともに加わり、新版画を制作していきました。

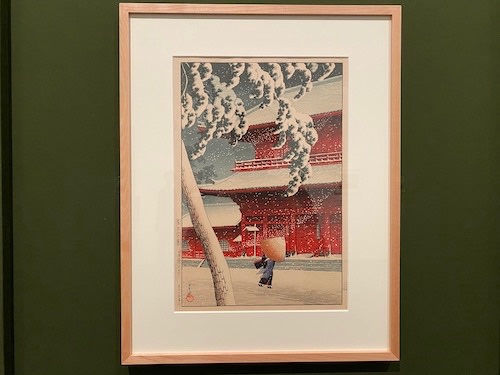

芝増上寺『東京二十景』より 1925(大正14)年

2つ目の特徴としては巴水の描いた版画連作を可能な限り一括して展示していることで、代表的な「旅みやげ第一集」や「東京十二ヶ月」、それに「東京二十景」をまとめて楽しむことができました。

日本橋(夜明)『東海道風景選集』より 1940(昭和14)年 右は2020年撮影の日本橋

また「旅みやげ第三集」や「東海道風景選集」などの一部の作品では、巴水の版画と現代の写真が隣り合わせに並んでいて、例えば首都高の高架橋が存在しない「日本橋」など、過去と現在で変化した光景を見比べることも可能でした。

「野火止平林寺」木版畫順序摺(10枚セット) 1952(昭和27)年

3つ目は版木や順序摺などの制作プロセスが分かる資料が公開されていることで、中でも「野火止平林寺」では、摺りの工程を記録した10枚のセットが完成品を含めて並んでいました。

「野火止平林寺」木版畫順序摺10枚(完成)と完成した作品を見る川瀬巴水(1952年)

「野火止平林寺」における実際の摺りの回数は約30回とされていて、全てを再現したわけではないものの、制作工程を垣間見る興味深い資料ではないでしょうか。完成品を手に取りながら笑みを浮かべる巴水の様子も印象に残りました。

「スティーブ・ジョブズと巴水」から

最後のポイントは、巴水の作品を収集していたことで知られるアップル・コンピューターの共同創業者、スティーブ・ジョブスのコレクションと同じ作品が展示されていることでした。

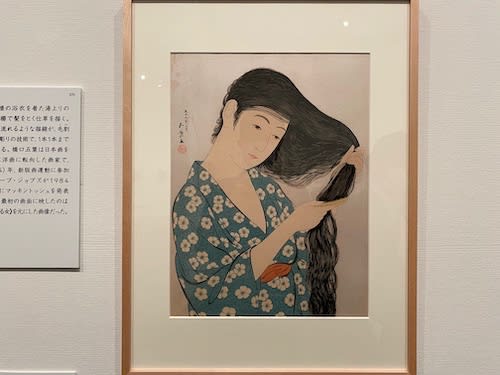

「髪梳ける女」 絵師:橋口五葉 1920(大正9)年

ジョブスは20代後半の時に来日した際、巴水の作品を扱う東京の画廊を訪ねていて、そこで自ら作品を購入しました。少なくとも2003年までにジョブズは新版画を43点購入し、そのうち25点が巴水だったと伝えられています。

またジョブスは1984年、マッキントッシュの製品を公開した際、橋口五葉の「紙梳ける女」の画像を使用していて、当時の様子を伝えるコンピューター専門誌などの資料も出ていました。

ジョブズと新版画の関係は、近年、NHKの番組でも取り上げられて注目を集めましたが、改めて知る良い機会といえるかもしれません。

「平泉金色堂」 1957(昭和32)年

最後に展示替えの情報です。約280点の出品作のうち、会期中に前期と後期にて一部の作品が入れ替わります。

「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」出品リスト(PDF)

【前期】10月2日(土)~11月14日(日)

【後期】11月17日(水)~12月26日(日)

若狭久出の濱『旅みやげ第一集』より 1920(大正9)年

「東海道風景選集」と「日本風景集東日本篇」、及び「新東京百景」や「朝鮮八景」は前期のみの出品、また「旅みやげ第二集」や「日本風景選集」は後期のみに出品されます。

「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」会場風景

会期中、3階展示室のみ撮影が可能です。(本エントリの写真は内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。)

なおWEBメディア「イロハニアート」にても本展覧会の見どころをご紹介しました。

「旅情詩人」と呼ばれた版画家、川瀬巴水の人生をたどる。『川瀬巴水 旅と郷愁の風景』展レポート(イロハニアート)

大正から昭和にかけて活躍した版画家、川瀬巴水(かわせ はすい 1883〜1957年)。この記事では、新宿のSOMPO美術館にて行われている『川瀬巴水 旅と郷愁の風景』展を紹介しています。#川瀬巴水 #SOMPO美術館 https://t.co/kYaiQG6mtf

— イロハニアート (@irohani_art) October 27, 2021

12月26日まで開催されています。

「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」 SOMPO美術館(@sompomuseum)

会期:2021年10月2日(土)~12月26日(日)

休館:月曜日。但し祝日・振替休日の場合は開館、11月16日(火)。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学生1000円、高校生以下無料。※オンラインチケット観覧料

住所:新宿区西新宿1-26-1

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

「ピーター・シスの闇と夢」 練馬区立美術館

「ピーター・シスの闇と夢」

2021/9/23~11/14

練馬区立美術館で開催中の「ピーター・シスの闇と夢」の特別内覧会に参加してきました。

1949年にチェコスロヴァキア(現在のチェコ共和国)に生まれ、アメリカに移って活動する絵本作家のピーター・シスは、国際アンデルセン賞を受賞するなど高い評価を得て、日本でも多くの読者を抱えてきました。

そのシスの日本初の大規模な展覧会が「ピーター・シスの闇と夢」で、会場には絵本原画をはじめ、スケットや初期アニメーションなど約150点の作品が公開されていました。

右:「かべ 鉄のカーテンのむこうに育って」原画 2007年

まず初めにはシスがチェコスロヴァキアでの制限のある暮らしを振り返りながら描いた「かべ 鉄のカーテンのむこうに育って」などが展示されていて、故郷への思いが表されるとともに、自由の尊さや夢を求めることの大切さを感じることができました。

左:「三つの金の鍵 魔法のプラハ」原画 1994年

シスが幼少期から学生時代を過ごした時代は、東西の分断された冷戦下にあり、チェコスロバキアにおいても独裁政権のもと、人々に表現の自由はありませんでした。

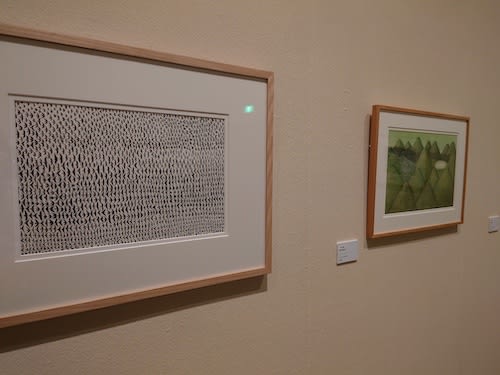

「ピーター・シスの闇と夢」展示風景

シスがチェコスロヴァキアを出たのは1982年、33歳の時で、ロサンゼルスで開かれる夏季五輪の映像を制作するアニメーターとしてアメリカへ渡りました。しかしソ連と東欧諸国はロサンゼルス夏季五輪をボイコットし、チェコスロヴァキアも不参加を決めたため、シスにも帰国するように通達されましたが、アメリカに留まることを決断しました。

「マットくん」シリーズ。

そしてアメリカにて挿絵の仕事で才能を発揮すると、絵本の制作をはじめ、のちに生まれた2人の子どもたちをモデルとした絵本を描きました。それがお気に入りの船や恐竜のおもちゃで遊ぶマテイを描いた「マットくん」や、当時住んでいたマンハッタンにて娘のマドレーヌと人々の出会いを表した「マドレンカ」のシリーズでした。

右:「モーツァルトくん、あ・そ・ぼ!」絵本原画 2006年

芸術家や冒険家、それに探検家の物語が多く登場するのもシスの絵本の魅力かもしれません。そのうち「モーツァルトくん、あ・そ・ぼ!」は子どもの頃のモーツァルトを描いた作品で、モーツァルトが日々、父からの熱心な音楽教育を受け、芸術の神に魅せられる様子などを表していました。これはモーツァルトの生涯を描いた映画「アマデウス」の監督であるミロシュ・フォルマンに捧げられたもので、シスは映画のポスターも手掛けました。

右:映画「アマデウス」のポスター 1984年

アカデミー監督賞を受賞した同作品は、日本でも上映されて人気を集めましたが、モーツァルトへと迫る死の闇を劇的に表したポスターのデザインは、強いインパクトがあるのではないでしょうか。

「星の使者 ガリレオ・ガリレイ」絵本原画 1996年

また偉人をモチーフとした伝記絵本では、ガリレオ・ガレリイやチャールズ・ダーウィン、アントワーヌ・サン=テグジュペリらも登場していて、シスは自分を信じることや夢の追うことの大切さを子供たちに訴えかけました。

「生命の樹-チャールズ・ダーウィンの生涯」絵本原画 2003年

絵本の原画の多くは繊細な素描と淡い色彩を特徴としていて、例え絵本のストーリーを知らずとも、1つの絵として心を惹きつけられるものばかりでした。

左:「鳥の言葉」絵本原画 2011年

それに複雑に入り組んだ地図や曼陀羅、さらには鳥などのモチーフが時に抽象的パターンを描いているように思えるなど、一口に絵本と言えども多様な作風が見られるのも魅力的に思えました。

「飛行士と星の王子さま サン=テグジュペリの生涯」絵本原画 2014年

今年に72歳を迎えたシスは、コロナ禍を踏まえても新作の完成に邁進したり、オンラインで対談イベントを行うなど、積極的に活動しているそうです。不自由なチェコスロヴァキアからアメリカへと亡命する形で渡り、人々に夢を与え続けるシスの生き様を、絵本の原画を見ながら追体験できるような展覧会といえるかもしれません。

チェコスロヴァキア出身でアメリカを代表する絵本作家のピーター・シス。日本でも『かべ 鉄のカーテンのむこうに育って』や『飛行士と星の王子さま サン=テグジュペリの生涯』などが翻訳され、多くの人々の心をとらえてきました。 #ピーターシス #練馬区立美術館https://t.co/lJqsZiHlOs

— イロハニアート (@irohani_art) October 12, 2021

予約は不要です。11月14日まで開催されています。なお東京での展示を終えると、大阪の伊丹市立美術館(2022年4月以降、施設名称変更。会期は2023年春を予定。)へと巡回します。

「ピーター・シスの闇と夢」 練馬区立美術館(@nerima_museum)

会期:2021年9月23日(木)~11月14日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人1000円、大・高校生・65~74歳800円、中学生以下・75歳以上無料。

*ぐるっとパス利用で500円。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

| « 前ページ | 次ページ » |

![MOE (モエ) 2022年6月号 [雑誌] (「ちびまる子ちゃん」も「コジコジ」も! さくらももこ“推し](https://m.media-amazon.com/images/I/51n8xRJ9dZL._SL160_.jpg)