|

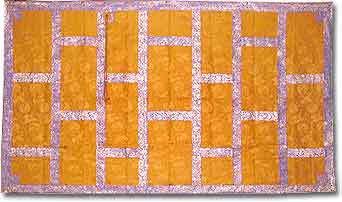

現在日本で使われている袈裟(けさ)は、古代のインドで出家僧が使用していた三衣の発展したもので、三衣とは大衣(重衣)上衣(上着衣)中衣(中着宿衣)の三種類の袈裟のことであった。大衣は正装用で王宮に招かれたときに着用し、上衣は修行用、中衣は日常生活に使用した。今の我が国では、大衣(七条以上)は法要や重要な儀式の時に、中衣は通常の法務に、小衣は日常に使われている。 袈裟は当初、ゴミのように捨てられたボロ布をつなぎ合わせて作ったところから糞掃衣(ふんぞうえ)えとも言った。現在日本で使われている袈裟は、新品の布で作られているが、この名残りでわざわざ小片にした布を継ぎ合わせて作ってある。写真の帯状の布で飾られた部分がつなぎ目です。写真では分かりやすくするために、色違いの布を使ったものを取り上げたが、一種類の布だけで作られるものもある。 また現在でも、供養として遺品の着物や帯で袈裟を作ることもあるという。 大衣は9ないし25の布片で作るところから九条衣(九条袈裟)上衣は七条衣(七条袈裟)中衣は五条衣(五条袈裟)といわれている。 |

|

|

|

|

写真は現在日本で使われている袈裟の中で、古代インドで使われていたものに一番近い形式のもので、寸法は縦110センチ横190センチ位である。右肩を出すようにして、体に巻き付けるようにかけている。右肩を出すのは相手に敬意をあらわすインドの習慣からとなっている。 写真の袈裟は地蔵袈裟と呼ばれるものである。同様の形式で、材質、仕立て方、付属品の違いで、七条(しちじょう)、大乗衣(だいじょうえ)、如法衣(にょほうえ)などと呼び方が変わる。 |

七条袈裟の被着法はこちら・・・>☆

じゃぁ、また。