今日は一日・・・雨になった。先に「雨水」を迎えたのだから、雪になるものが雨になったと思えばなんでもないが、今日も各地でひなまつりなんぞのイベントがある筈・・・。そういう関係者にはお気の毒やね。

だから・・・午前中は例の「レキ墓研究」の英国艦船調べをやっていた・・・。晴耕雨読みたいなもんだ・・・。

で、けいこばぁが「メークインの種芋を買ってきてよ~」というのでお出かけモードに切り替えた。パソコンばかりやっていると肩こり、ドライアイでおかしくなるから、ときどき休憩。

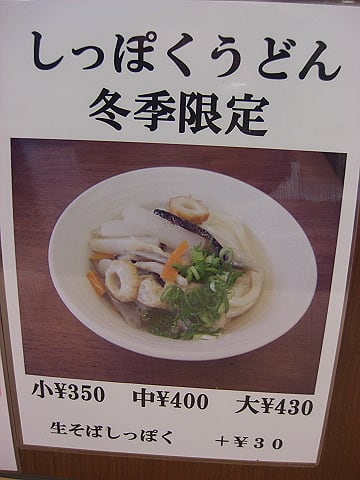

で、さぬき市志度の園芸店に行ったついでに、この手打ちうどん「亀城庵・志度店」に寄った。ここはセルフだが、メニューはそう多くない。だから、つい、目に付いた「しっぽくうどん小」を注文した。まだ・・しっぽくがあるんか・・・みたいな気持ちが動いたこともある。

で、これが・・・しっぽくうどん小で350円。具材はしっかりと似てあるのでやわらかい。それに量もしっかりとあった。

お店の左から入って注文をして、そこで麺を受け取って、トッピング。おぼんを引きずってサイドメニューをチョイスしならが右に進んでお会計。あとは好きな席について食べて、終われば返却口へ。

さて、今日は三月四日。「ミシンの日」なのだそうだ。

ミシン発明200年を記念して日本家庭用ミシン工業会(現在は日本縫製機械工業会)が1990(平成2)年に制定。「ミ(3)シ(4)ン」の語呂合せ。イギリスのトーマス・セイントが世界で初めてミシンの特許を取得したのは1790(寛政2)年だった。「ミシン」という名前は、 sawing machine(裁縫機械)のmachineがなまったものである。(今日は何の日から)

ということで、東かがわ市引田の「手袋ギャラリー」に行ってみた。

一瞬、お花かと見間違うが、これらは全部・・・手袋。ここは・・・古い木造の手袋工場を再現したものだろうか・・・。昭和初期のような懐かしさが漂っている。

これは初期の手回しミシン。こういうもので、布を縫い合わせていたんだ・・・。

こういうミシンがこのあたりのおうちにはあって、朝から夜遅くまでミシンの音が響いていた物。東かがわ市からさぬき市の一部では・・・全国の90%を占める手袋製造を主産業としてきた。

しかし、20年程前から日本よりも労働費の安価な中国や東南アジアに工場を移転する企業が相次ぎ、かつてのほどの賑わいは見せていない。最近では、高度な技術が必要な、高級志向の製品の製造や、障害者用車いすなど、手袋以外の分野を開拓しようとする手袋企業も現れているとか。

こういうものは革手袋のまつい縫い用のペガサス。二重環用とか・・・さまざまなタイプのミシンがあった・・・。

この手袋ギラリーではこういうものを展示してあるし、お安く手袋を買うこともできる。

で、今日の掲示はこれ・・。

なかなかに・・・丸くはなれない私たちだけど、こういう機会にだけでも、少しくらいは丸くありたいものだと思ったりする・・・。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。