聞くとはなしに聞いていると・・・NHKなんかでも・・「瀬戸内海に浮かぶ讃岐ひろしまは・・・」とか・・「塩飽諸島は瀬戸内海に浮かぶ二十八の島々から・・・」なんていうが、塩飽の島々は・・・決して浮かんでなんかいないのだ。ちゃんとした日本というプレートの上にのっかっているのだ・・。

最近はほとんど使われなくなったが、たまにラジオ放送なんかで「でんしんばしら:電信柱」という言葉を聞くことがある。このあたりでもお年寄りが・・「あの電信柱の向こうから車が出てきて・・・」などと使っているが、そのほとんどが「電力柱」だ。つまりは・・「電柱」のこと・・・。「でんしんばしら」なんて言葉はもう・・「死語」になって久しい・・・。

今日では電力線や電話線を支える支持用としての印象が強いが、初期には電報用信号線や鉄道用電気信号線などの電気通信用の電線の支持用として日本全国に普及したことから・・・「電信柱」と呼ばれることが多い。電線1本につき一つの信号しか送れないから、十の信号を送るためには10本の線が必要だった。帰りは大地(アース)を使った・・。

商用電力も電波も発見されていない当時、低圧の電池を使っての信号伝送は1秒間に数回オン、オフする信号を電線で送るのが「電信」だった。電信が一般の人にも開放されたものが電報である。長距離の電話が一般的でない時代(日本では1960年代頃まで)は一般家庭で急ぎの連絡を遠方にする手段は電報が主となっていた・・。

私が入社した頃にはもう電話が一般化しつつあったころだったが、それでも・・「はえたたき」という電柱を建てることを教え込まれた・・。電話の場合は二本で一家庭用。10軒分に電話を引くためには・・20本の線が必要だった・・・。だから・・・一段に4軒分8本を5段・6段と組み合わせた・・。この形が・・昔のハエタタキに似ているから・・・こう呼ばれた・・・。

というても・・、最近の人は「ハエタタキ:蝿叩き」もご存じないかも知れない・・・。ハエは知ってるだろうけれど、殺虫剤とかで退治するかバドミントンのラケットみたいなもので電気で処分するのか・・。

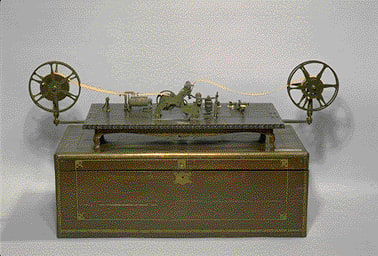

その後、ケーブルというものが導入されたのだけれど、長い線路を使用して電気信号を伝えることが始まったのは19世紀の中頃のこと。電源は電池で電磁石が鉄片をひきつけるという当時発見された現象をいち早く取り入れて、銅線路を使って離れたところにある電磁石を動かして情報を伝えるものだった。

地上の電信は裸の銅線を電柱で空中に支えて送っており、結果的に絶縁材としては非常に性能がよい空気が使われたことで線路のロスも少なく遠くまで波形ひずみも少なく送ることができたから、こんな効率のいいものはなかった。

線を支える部分はセラミックの碍子。回線ごとに線が引かれたため大量の線が電柱で配線されるようになり、電信は1回線で1本を使い、"リターン"は地面を共通使用した。日本では鉄道より先に全国に電信線が敷設されたが鉄道線路にそって電信柱も立てられるようになり、1960年ころでも地方によって国鉄(当時)の線路わきに数十本の電線が配線された電柱が続く景色が残っているところがあった。

このハエタタキだが、梅雨時には樹木の枝が雨の重みで触れて・・・アースに落ちたり、混線したりと・・自然の力には弱かった・・・。竹竿をかついで・・・山の中を歩いて・・・雨で倒れかかっている笹やら木の枝を払い落しながら・・・通信を確保していく作業・・・。雨と梅雨とで・・・ずぶぬれになりながら・・。

ましてや・・冬場の雪には無力だった・・。

電線着雪とか・・「スリーブ」とかいうのだけれど、電線の上に積もった雪が重みで下に周り、その上に雪が積もりして・・・雪の筒状になって・・その重みで電話線や信号線が切れてしまう・・・。

これを・・・竹竿とかでたたき落とすのだけれど、叩きすぎると・・電話線を切ってしまうし・・・。雪の中で・・・・、一人きりで・・・泣き出してしまったことがあった・・・。あまりにもばかばかしい・・・・自分の仕事の有様に・・・。

今となっては・・・笑い話なんだけれども・・・。

なんとなく・・・、雪の季節に思い出したお話まで・・・。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね・・・。

今日、中々木柱は見なくなった。

タールの注入柱は見なくなったのに立派な電柱だ。

多分、香川でも先ず見なくなったんだろう。

だから、めずらしいから写真に収められたのと思う。

最近はみんなコン柱ばっかりでね。

味が無いよね。

これは昆虫やね。

木柱は・・・根本が腐食して倒壊するというので、昇柱禁止になり、廃止・撤去されて・・・データ上はN社にはないことになっとりますが、鉄道事業者とかでは地方で撤去漏れということで残ってるもんです・・。

今、このはえたたきは・・・資料館とか地方の山間部の撤去漏れしか見ることはできんです・・。

どこかで・・・「はえたたき」を見たら教えてくださいな。