次の目標は角間頂上から見えた上の写真の「西角間山」。

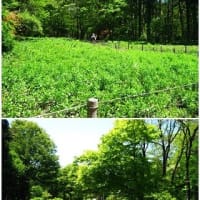

岩場をゆっくり降りて稜線の道。下の写真が西角間山への稜線で前方に見える

小ピークは100m程の距離にある前ピーク。

踏み跡がある筈なのだが、雑草と笹が生い茂って全く判らない。草の深さは

膝上から腰まで。まあ、この位の道無しルートは藪山では普通だから

強引に分け入る。時々、立ち止まって草の間の微かな筋を探しながら。

途中の立木に目印紐、こんな所では実に心強い。

最初の小ピークの上から前方を望むとあと180mの先にそれらしき丘。

草の状態は変わらないが再び掻き分けて進む。

漸く着いたがそこには標識は無くリボンの巻きつけられた鉄棒が一本だけ。

再び、悪戦苦闘して登山道に帰着。さっき降りてきた角間山がどっしり。

ブラブラ歩きで峠の東屋で一休み(12.52)。

靴の下敷きを外して足裏を休める。90番観音ルートとの分岐通過は13.08、

漸く駐車場所近くの百番観音着(13.33)。さあ、今度は嬬恋の史跡探訪を少々。

(1)大笹関所跡

R-144を東進して大笹信号の少し西、「鹿籠沢」の手前に復元された門扉。

この関所は1662年に真田氏によって設置されて1892年の廃関まで続いた。

沼田―吾妻―上田、高崎―仁礼―善光寺線や北国街道脇往還の取り締まり。

本来の関所はこのR-144の南側でその地には石碑が一つある。

廃関後に取り壊された施設のうち、この門は地元の土屋氏が秘蔵していたが

古絵図によって1946年に復元した物との説明。

(2)抜け道の碑

関所跡の向かいの登り道を約1Kで「抜け道の碑」という味のある史跡。

近世の関所は「入り鉄砲に出女」の取締りとして厳重であり、手形無し・

夜間通行者が間道を利用する事は関所破りの重罪だった。だが、抜け道が

発生してその規律も緩んでくる。大笹関所の抜け道は「女道」と言われて

大笹から南に進み浅間山麓を迂回して本通りに合する物だったが不安で

危険な道だった。そんな女道の路傍に1852年に一基の石碑が建てられる。

写真でははっきり映らないが正面は「馬頭観世音」

左側面に「揚雲雀 見聞(みきき)てここに 休ふ(やすもう)て 右を仏の

道と志るべし 正道」と記されている。正道とは建碑者の佐藤正道。

「仏の道」とは「善光寺道」のこと、明らかに抜け道の道しるべであり、

事情があって抜け道を辿る旅人を安堵させる物だったのだろう。

右に行けば善光寺道だよ、とは何とも人情味溢れた風流、思わず爺イもニヤリ。

(3)無量院の五輪塔

国道に戻って僅かに東進して大笹信号を右折してR-235(大笹・長野原線)、

数百㍍で左に大きな無量院。1590年、真田の祈祷所として建てられた。

目的の五輪塔は道路反対側にある。

五輪塔とは空・風・火・水・地の五つを宇宙の生成要素とする仏教思想に基ずく

もので中世以降、先没者の供養や墓石に用いられる物。

この五輪塔は天台・真言の高僧の「一乗院阿閻梨の墓」との伝承があり、悪疫の

流行したときに行人となり生きながら土中に入り経を唱え鈴を振りながら

往生して入定したとの事。

(4)芭蕉句碑

更に東進すると右側に大きな「大笹神社」

その鳥居脇に芭蕉句碑。1644年生まれの芭蕉は全国を旅しているが

群馬の地には足跡が無い。だが、その弟子たちは多くて県内に210ヶ所も

芭蕉句碑が残っているとの事。

この句碑も芭蕉没後より159年も経て1853年に建立。碑文の書者「竹烟」とは

1840年から草津で「一夏庵」を開いていた俳人。

「雲雀鳴く なかの拍子や きじの声」

背面には世話人として地元の俳人八名の名が刻まれており、この時代の当地の

庶民文芸隆盛を証拠立てるものとなっている。

往路80.7k、復路95.3k 合計176.0k。

本日は終了、長野原の羽根尾城址探訪は次回に持ち越し。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

岩場をゆっくり降りて稜線の道。下の写真が西角間山への稜線で前方に見える

小ピークは100m程の距離にある前ピーク。

踏み跡がある筈なのだが、雑草と笹が生い茂って全く判らない。草の深さは

膝上から腰まで。まあ、この位の道無しルートは藪山では普通だから

強引に分け入る。時々、立ち止まって草の間の微かな筋を探しながら。

途中の立木に目印紐、こんな所では実に心強い。

最初の小ピークの上から前方を望むとあと180mの先にそれらしき丘。

草の状態は変わらないが再び掻き分けて進む。

漸く着いたがそこには標識は無くリボンの巻きつけられた鉄棒が一本だけ。

再び、悪戦苦闘して登山道に帰着。さっき降りてきた角間山がどっしり。

ブラブラ歩きで峠の東屋で一休み(12.52)。

靴の下敷きを外して足裏を休める。90番観音ルートとの分岐通過は13.08、

漸く駐車場所近くの百番観音着(13.33)。さあ、今度は嬬恋の史跡探訪を少々。

(1)大笹関所跡

R-144を東進して大笹信号の少し西、「鹿籠沢」の手前に復元された門扉。

この関所は1662年に真田氏によって設置されて1892年の廃関まで続いた。

沼田―吾妻―上田、高崎―仁礼―善光寺線や北国街道脇往還の取り締まり。

本来の関所はこのR-144の南側でその地には石碑が一つある。

廃関後に取り壊された施設のうち、この門は地元の土屋氏が秘蔵していたが

古絵図によって1946年に復元した物との説明。

(2)抜け道の碑

関所跡の向かいの登り道を約1Kで「抜け道の碑」という味のある史跡。

近世の関所は「入り鉄砲に出女」の取締りとして厳重であり、手形無し・

夜間通行者が間道を利用する事は関所破りの重罪だった。だが、抜け道が

発生してその規律も緩んでくる。大笹関所の抜け道は「女道」と言われて

大笹から南に進み浅間山麓を迂回して本通りに合する物だったが不安で

危険な道だった。そんな女道の路傍に1852年に一基の石碑が建てられる。

写真でははっきり映らないが正面は「馬頭観世音」

左側面に「揚雲雀 見聞(みきき)てここに 休ふ(やすもう)て 右を仏の

道と志るべし 正道」と記されている。正道とは建碑者の佐藤正道。

「仏の道」とは「善光寺道」のこと、明らかに抜け道の道しるべであり、

事情があって抜け道を辿る旅人を安堵させる物だったのだろう。

右に行けば善光寺道だよ、とは何とも人情味溢れた風流、思わず爺イもニヤリ。

(3)無量院の五輪塔

国道に戻って僅かに東進して大笹信号を右折してR-235(大笹・長野原線)、

数百㍍で左に大きな無量院。1590年、真田の祈祷所として建てられた。

目的の五輪塔は道路反対側にある。

五輪塔とは空・風・火・水・地の五つを宇宙の生成要素とする仏教思想に基ずく

もので中世以降、先没者の供養や墓石に用いられる物。

この五輪塔は天台・真言の高僧の「一乗院阿閻梨の墓」との伝承があり、悪疫の

流行したときに行人となり生きながら土中に入り経を唱え鈴を振りながら

往生して入定したとの事。

(4)芭蕉句碑

更に東進すると右側に大きな「大笹神社」

その鳥居脇に芭蕉句碑。1644年生まれの芭蕉は全国を旅しているが

群馬の地には足跡が無い。だが、その弟子たちは多くて県内に210ヶ所も

芭蕉句碑が残っているとの事。

この句碑も芭蕉没後より159年も経て1853年に建立。碑文の書者「竹烟」とは

1840年から草津で「一夏庵」を開いていた俳人。

「雲雀鳴く なかの拍子や きじの声」

背面には世話人として地元の俳人八名の名が刻まれており、この時代の当地の

庶民文芸隆盛を証拠立てるものとなっている。

往路80.7k、復路95.3k 合計176.0k。

本日は終了、長野原の羽根尾城址探訪は次回に持ち越し。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます