今井町は平成5年12月8日に「重要伝統的建造物群保存地区」に指定された、称念寺を中心とする寺内町で、旧環濠で囲まれた東西600m南北300mのほぼ矩形の区域と、地区の東辺を流れる

飛鳥川西岸を加えた面積17.4ヘクタールの区域です。

華甍(高市郡教育博物館) 高 木 家 住 宅

河 合 家 住 宅 河 合 家 の 竈

高木家・河合家の街並 音 村 家 住 宅

手前が音村家・奥が旧米谷家

奈良の前田様から頂きました東吉野村をお訪ね致しました折りのお  と

と  のお言葉をご紹介させて頂きます。

のお言葉をご紹介させて頂きます。

「先日、東吉野村へ行ってきました。

東吉野村は奈良県の南東部に位置し、伊勢街道(裏街道)が通じ、紀州候の参勤交代の通り道に当たり、当村の「鷲家」は江戸時代は紀州領でした。

東吉野村の特筆すべき事柄は、「日本オオカミ」の最終捕獲地であること。明治維新の魁となった「天誅組」の終焉の地であることです。

日本オオカミは、明治の初めころまで、本州・四国などにかなりの数が生息していたようですが、その後急減し、明治38年(1905年)に東吉野村鷲家口で捕獲されたのが、日本で最後の捕獲記録となりました。

当時英国から派遣された、東亜動物学探検隊員が、地元の猟師から8円50銭で買い取り、現在は大英博物館の標本となっています。

一方天誅組は、幕藩制度の支配体制を打ち破って王政を復古させようと、行動を起こした志士達で、前侍従中山忠光候を主将に、土州津野山郷出身の吉村寅太郎など約80数名の人達が加わり、文久3年(1863年)8月14日孝明天皇が攘夷祈願のために大和へ行幸すると仰せられたのをきっかけに決起し、皇軍の先鋒となって大和に先行し、天皇の鳳輦を迎えようと京都を出発。

8月17日には大和五条の代官所を襲撃して代官鈴木源内を討ち取り、天領7万石余りを支配下に置きました。

しかし、翌18日に「天皇の大和御親征の延期」など京都で大政変が起き、皇軍御先鋒と言う天誅組の大義名分も失われ、幕府軍の反撃追討によって次第に戦局も不利となって東吉野村まで追い詰められ、追討軍が同村に入った9月24日からの1週間余りの戦闘で、天誅組は壊滅し、終焉を迎えることとなった地です。

なお、東吉野村には、神武天皇ゆかりの水の神様「丹生川上神社中社」や、台高山脈の北端「高見山」があります。

高見山は大相撲「東関」親方の四股名の由来ともなっています。

道しるべは、江戸時代の交通の要衝を示すもので、「江戸」を指す道しるべとしては、最西端に位置すると言われています。」

丹生川上神社 ニホンオオカミの像 道 標

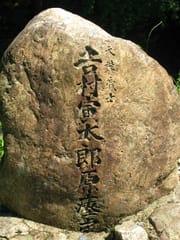

天誅組史跡 天誅義士戦死の地 天誅義士吉村寅太郎の碑

高見山

座 禅 草 の 群 生 地

前田様のメールより

26日は久しぶりの好天に恵まれて高校の同窓生のゴルフコンペに参加しました。

27日も引き続き好天でしたので、少し遠出して滋賀県の高島市へ座禅草の群生地を見に行きました。

2月の雪のある頃がいいのですが、片道168kmもあって雪道ではちょっと不安ですし、3月一杯ならまだ見られるとのことだったので思い切って出かけました。

ついでにマキノのメタセコイアの並木道も見に行きました。

こちらは今「枯れた」状態で一番悪い時期のようでした。

前田様、初めて座禅草の群生地を拝見させて頂きました。 素敵なお写真を有り難うございました。

素敵なお写真を有り難うございました。

最近は、庭のお花をお届け下さっておりました友人が体調を崩されました報に寂しく思っておりましたので、前田様のお便りを有り難く心待ちに致しております。

おかげさまで昨日も多くの皆様に御覧頂きましてとても嬉しく思っております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

お訪ね頂きました皆様にも御礼を申し上げます。

有り難うございました。

奈良の前田様より早くからご案内をいただいておりましたが、私の都合でご紹介が遅くなりまして大変失礼をいたしました。

ご紹介のように素敵なお写真と説明をいただきましたのでご覧いただけましたら嬉しゅうございます。

広橋梅林→奈良県三大梅林(月瀬・賀名生・広橋)の一つを訪ねる。

下市御坊=願行寺

願行寺は応仁2年(1468)本願寺の蓮如上人が高野山から下市に来て、吉野地方の要地伝道の本拠地として開基。

右は↑室町時代の禅宗寺院の庭園を代表する枯山水の様式を整えたもので、後の本堂が山を表す借景となっている。

左は↑五條代官所が願行寺境内の竹木をみだりに伐採することを禁じた高札です。この寺の大書院には10数枚の高札がかけられています。

写真の高札は五條代官鈴木源内の高札ですが、天誅組が五條で決起した時は真っ先に五條代官所が襲撃され、代官の鈴木源内は誅殺されます。

天誅組の乱では、下市の町も戦火に焼かれます。

釣瓶鮨屋「弥助」は義経千本桜鮓屋の段に登場します。

三位中将平維盛が父重盛の旧臣宅田弥左衛門(鮨屋の主)宅に下男弥助として隠れ住んだとされ、鮨屋「弥助」の庭園内には維盛の遺骨を埋めた供養碑が建立されています。

つるべすし 弥助では鮎すしを主とした定食2,700円のランチがお勧めです。

↑前菜=ナマコと胡瓜の酢のもの・枝豆と烏賊のカラスミ・ラッキョウの天ぷら・ホタテの塩焼き。→メイン=鮎の炙り焼き押し寿司・鮎の唐揚げに(エンドウ・人参・椎茸・玉ねぎ)のあんかけ。

吸い物とデザートが付きます。

五 條 市 津 越 の 福 寿 草

前田様のメールより : 久し振りに五條市津越の福寿草を見に行きました。

見頃には少し早かったようですが、日当たりの良い日でないと花弁を閉じるので、今日の天気の良いのを見て出かけました。

花の数が減って数年前に比べると寂しい状態です。

福寿草の群生地として、奈良県の史跡にも指定されていますが、群生とはほど遠い状態です。気候の変化でしょうかね。

以上、奈良の前田様より素敵なお便りを頂きましたのでご紹介させて頂きました。

お立ち寄り頂きまして有り難うございました。

「2月11日の建国記念日は雪が舞い散る寒い日が多いのですが、今年は晴れた暖かい日になりました。

奈良県の各地には色んな行事がありますが、今年は桜井市の江包で行われる綱掛神事を見にいきました。

五穀豊穣と子孫繁栄を祈願する農耕神事ですが、国の文化財に指定されています。」

奈良の前田様より国の文化財に指定されております奈良県の綱掛神事の様子を丁寧に取材してお送り頂きましたのでご紹介させて頂きました。

この度も貴重な行事のご紹介を頂きましてありがとうございました。

飛鳥寺の西方一帯は何年もかけて発掘調査が行われ、過去には排水溝の石組とか、砂利を敷き詰めた広場跡、

庭園の一部や泉水池などが明らかになっていますが、建物跡が検出されたのは今回が初めてです。

現場は地味な遺跡ですが、日本書紀に記述がある壬申の乱の舞台になった一部だとわかれば貴重な発見だと思います。

奈良の前田様から上記の貴重な資料とご挨拶をを送付頂きましたのでご紹介させていただきました。

前田さまありがとうございました。

信 楽 の 狸

狸のお出迎え 狸や動物たち

愛 嬌 者 いらっしゃ~い

狸の大物達 酔っぱらったよう

信楽のMIHO MUSEUMへ秋季特別展「獅子と狛犬」--神獣が来たはるかな道ーーを観に信楽まで出かけました。

帰りに来年の干支 「 未 」 の置物を買い求めるため陶器店に立ち寄りました。

信楽は狸の焼き物が有名で、今迄から何回も見慣れているつもりでしたが、ゆっくりと見たことも無かったようで、よく見ると誠にユーモラスです。

以上は、奈良の前田様より頂きましたのでご紹介させていただきます。前田様有り難うございました。

東大寺二月堂のお水取り

点火前の松明 練行衆を先導して本堂への階段を登る松明

回廊で火の粉を撒き散らす松明 回廊で火の粉を撒き散らして振り回される松明

練行衆を本堂に送り込んだ後回廊上で掲げられた松明 火の粉を撒き散らす松明

前田様のお言葉より

単身赴任の時以外は生まれ育った土地に住み続け、車で5分も走れば明日香の里と言う環境に恵まれ、歴史・万葉集・古事記と現地で学べる贅沢を満喫しています。

長い間の勤務を終え現在は”ネクタイを野良着に替えて朝涼し 職退きてより土を耕す”

平成16年から8年間地元の自治会長を務めながら、出来るだけいろんな講座に出かけ、奈良検定の最高位「奈良まほろばソムリエ」に合格。ボランテアーガイドも経験されて居られますお方で家庭菜園も本格的のお方です。

この度、

のレッスン曲の「二月堂」を綴りましたら、お水取りの素晴らしいお写真と説明を頂きましたので次ぎにご紹介させて頂きます。

のレッスン曲の「二月堂」を綴りましたら、お水取りの素晴らしいお写真と説明を頂きましたので次ぎにご紹介させて頂きます。

PCで「二月堂」を聞きました。歌詞がすてきですね。

これを歌われるのでしたら、お水取りの内容を少し知れば、歌に心が入るかもしれません。

お水取りについて少しメモを送ります。

東大寺二月堂では毎年3月1日から14日まで修二会が執り行われます。

十一面観音に罪過を懺悔して、その功徳によって除災招福を祈る法要ですが、井戸(若狭井)から水を汲んで本尊に供えるので、「お水取り」とも呼ばれます。

また、大きな松明が登場することから、「お松明」とも呼ばれます。

この法会は天平勝宝四年(752年)の大仏開眼供養の年の二月に始められ、以来「不退の行法」として続けられ、今年は1263回目に当たります。

本行の間は毎日、日中・日没・初夜・半夜・後夜・晨朝の「六時の行法」が勤められ、午後1時に上堂して日中・日没の勤めを修し、一旦参籠所へ下堂して午後7時に再び上堂して初夜・半夜・後夜・晨 朝の行法をおこなうが、その上堂の練行衆の足元を照らすのが松明で、毎夜十本づつ上がります。 以上

前田様、この度はご丁寧に素晴らしい沢山のお写真と解説をいただきまして有り難うございました。

今後ともどうぞ宜しく御願い申し上げます。

ご厚意に感謝を申し上げ 「二月堂」 の曲を頑張って練習したく思っております。