タイトルを見て、「よからぬ連想(!)」をした人、いませんか?

ざんねんでした。実は10月15日の稲刈りの課外学習で、田んぼの横の用水路で「巨大スッポン」(なんと体長30cm以上!)を救出、持ち帰った話です。

すっぽん・パワー

橿原神宮駅を降りて、いつものように明日香村を目指します。行程の半分を消化し、和田町の見通しの良い田園風景を抜けているときです。

先頭を歩いていた団員が、田んぼの横の用水路を指さしながら、「これ、カメちゃうの!」。そばにいた上級生が、「えっ、おかしいな? ・・・」と考え込んでいます。

近づいて見ると、なんと用水路の幅いっぱいくらいの大きなスッポンが白い腹部を見せて横たわっています。上級生がおかしいなといったのは、スッポンの腹が普通のカメの腹部とちがって、つるつるで白かったからでしょう。

全然動かないので、最初死んでると思っていたのですが、ひっくり返そうとすると、微妙に手足(?)が動き始めました。「ヒョホッ、生きてる!助けたろ」。

一瞬近くの川に連れて行って逃がしてあげることも考えたのですが、見たことがないくらい立派な「体躯」です。放流してもつかまって「食べられてしまう」おそれ(鍋にすれば、まちがいなく5人前)があります。それではかわいそうなので、段ボールケースをもらって、団に持って(連れて)帰ることにしました。子どもたちの気持ちの高ぶりはそれ以降ピークのままでした。

今年は、渓流教室でも、オオサンショウウオの赤ちゃんに遭遇し、今度はデッカイスッポンです。みなさんは、スッポンなんか水族館や動物園でも見られるじゃないか、と思うかもしれません。しかし、そこが一般に「感覚が麻痺してしまっている」ところです。

団員諸君が課外学習で遭遇する生きものたちは、「しつらえられた見世物」ではありません。見せられるように準備された「予想通り」の存在ではありません。見つかった場所は「造られた」空間ではありません。

生活空間の中で顔を出してくれた、いわば同じ地球上で「人生をともにしている仲間!」です。思わぬハプニングです。予想もしない「事件!」です。この新鮮な驚きや昂奮が、子どもたちの好奇心を養い、「環覚」を育ててくれます。

いざ「飼う」と話が決まったら、大騒ぎで飼育ケースや餌に思いが及び、さまざまにアンテナが広がり始めます。その鋭い感覚のまま当日の稲刈りの情景や空気感・作業等の「生き生きとした情報」を吸収していきます。それらが以降の野外体験や日常生活の「環覚」を整えます。自然や生態系の不思議へ子どもたちの興味を誘います。その繰り返しが学習対象のバックグラウンドを形成します。子どもたちの「環覚」を今日も研ぎ澄まさせてくれた「ハプニングの神様」に感謝です。

ちなみに、今回スッポンの好物は「タニシ」だということがわかりました。悪名高い「ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)」は大好物のようです。こんなに大きく成長したのは、無農薬や低農薬の田で、ジャンボタニシという願ってもない食料に恵まれていたからでしょう。

こういう、子どもたちの実体験からの考察やイメージのバックグラウンドが整った「稲やコメ作りの勉強」と、「行ったこともないコメの産地や銘柄・生産量を字面から暗記させるだけの勉強」。彼我の勉強による「子どもたちの成長の差」を想像してください。

子どもたちの「体験すべて」がそういう差をますます広げることに気づいてください。日常生活や実体験に好奇心が広がっていくことに・・・。

特に、「アメとムチを用意しながら、先週も話題にした『ほぼ文字限定経由の抽象問題』を、幼時から『しつこく解答させること』が学習」と考えている指導者やお母さん・お父さん。もう一度「自らの学習経験」をたどりながら、伝えている学習体験との比較をイメージしてください。そして学習の深化や次の探究ステップに対する好奇心の行方や興味の喚起について考えてみてください。

「子どもたちのために本来あるべき学習指導」が、ぼんやりとでも見えてきませんか? 子どもたちの「ほんとうの教科書」が・・・。

「繰り返すこと」の豊かさ

さて、中学入試や国語の問題集によく取りあげられる詩があります。(以下の引用は「詩の世界」高田敏子著 ポプラ社より 「海」 p116)

少年が沖に向かって呼んだ

「おーい」

まわりの子どもたちも

つぎつぎに呼んだ

「おーい」「おーい」

そして

おとなも 「おーい」と呼んだ

子どもたちは それだけで

とてもたのしそうだった

けれど おとなは

いつまでもじっと待っていた

海が

何かをこたえてくれるように

この詩は無邪気な遊びを繰り返す子どもと、もはやそれができなくなったおとなの哀しさをうたったものです。

しばらく前から、「この変化が学習や成長(才能や能力・知能の発達)に大きな意味をもっているのではないか」と考えるようになりました(そして、「かけがえのないもの」を忘れない、「打算のない大人」が、ますます「好き」になりました。そういう人たちこそ、子どもをうまく育てられるという確信があります)。

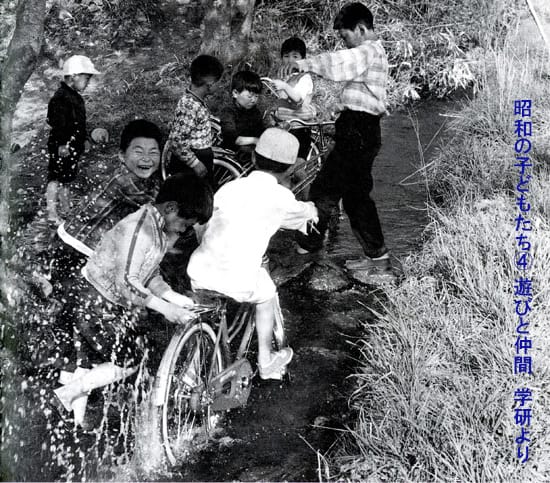

幼い子どもたちは、大人から見たら「つまらないこと」なのに、おもしろそうに、いつまでも、何度も「同じこと」を繰り返して遊んでいるのをよく目にします。

ところが小学校中学年から高学年になると、「同じことの繰り返しを次第に疎んじるようになってくる」。気づいたことはありませんか? 幼い子たちが喜んで何気ない遊びや行為でも嬉しそうに繰り返すのはどうしてか。

それは、「くりかえすという行為」が、特に幼いころは「脳の発達」や「様々な、生きていくための技量の熟達に欠かせないことだ」という本能の発現ではないか。

たとえば、幼い動物たちの遊び様を見ていると、「食料を手に入れる」ための行動であったり、「身を守る」すべであったり・・・「大人になるため」「生きるため」のトレーニングが遊びに転化されているようすが見られます。仲間同士で盛んに同じことを繰り返してじゃれあっています。生きていく能力を養う格好の学習経験になっているのでしょう。

家畜やペットを見るときはこんな視点で行動を観察しますが、「人間」の子どもの動作や行動に関しては、「かわいさ」のあまり、あるいは「霊長類としての尊厳?!」という「区別」意識の故か、そうした視点で見ることはあまりありません。

しかし、進化の系統上、人間もそうしたトレーニングのしくみがあると考えるほうが自然です。同じように厭わず何度も「繰り返しをすること」が「生きていく技術(すべ)」を身につけるトレーニングになっている・・・。

そう考えると、「『学習という行為』がぼくたちにとってどういう意味をもち、どうすれば練達の域に達することができるか」がすこぶるクリアになります。「くりかえし」です。

上達のイメージや失敗の反省をともないながら、何度もトレーニングを「繰り返すこと」で必要な力が蓄えられる。他に方法はありません。そうすることが人間であるぼくたちが「必要な力」を身につける最善・最短の方法であり、「身体」に刻みこまれている廃用萎縮もその一例である。腑に落ちませんか?

しからば学習はどうあるべきか?

それから明らかになること。

「『繰り返すこと』がまだおもしろくてしかたがない」うちに、あるいは少なくとも「『繰り返すこと』に対して嫌悪感や拒否感が育ってこない」うちに、自らが繰り返した結果の、技術や能力の進歩や向上の手ごたえ・自信が少しでも身につくような指導が、とてもたいせつになります。

たとえば、幼いころからの歌舞伎や伝統技芸はもちろん、リオ・オリンピックでも活躍した福原選手など一流スポーツ選手から窺い知ることができる小さいころからの成長のしくみです。継続と目標と自信と自覚です。

逆に、世間一般にあるように、一定の時機を逸すると、「学習行為」をスムーズに進めていく「状況」は一挙にむずかしくなると考えられます。年齢に応じて「さまざまな要因」が「学習の邪魔をする」ようになってしまうからです。

以前、土や石の学習を例として考えました。それまで土や石を意識もせず「つまらないもの」として見過ごしてきた子どもたちが、性に目覚め「異性のこと」で頭がいっぱいになるころ、急に石の成り立ちや種類の区別・名称を聞いて、興味をもてる子・おもしろく学習する(できる)子がどれだけ残っているか。とても「繰り返す」までは至りません。

「学習対象」に対する認知やなじみがない子が「性のこと」で頭がいっぱいになるころ、「対象の名称や特性、かんたんなしくみ」を教科書と「退屈な授業」で聞いても、「どれだけ集中でき、考察の(頭を使う)対象になるか、何度考えるか」。いつまでたっても感覚は受験学習対象という域を出ません。

そこでおもしろく感じられる子は、野外体験や自然観察で、少なくとも対象の存在を認知し、多少なりともそれらについて考え、興味をひかれていた「少数」でしょう。その子たちが、次の学習や研究ステップに進む(進める)可能性の高い子たちになる。幼いころから、まずさまざまな学習対象に対する「なじみ」という前提(環覚)を養っておくことがたいせつである。というわけです。

そうでなければ、子どもたちがさらに成長するにつれ、性のみに限らず欲望や欲求が増大し、底の浅い雑多な好奇心がひろがり、「おもしろさが未だわからない学習」や「する意味が依然として分からない勉強」は「より疎んじられるようになる」はずです。

「環覚」のともなわない大多数の子どもたちは、ほとんど目的もなく意味もわからず、難関校や有名校に進学する周囲の期待や責任を背負い、合格のために仕方なしに受験知識や受験テクニックを頭の隅に詰め込んでいく。その中からそんなことには意識さえ向かわなくなり、こっそりとスマホ(ゲームや動画)で「内職」している落ちこぼれ諸君も登場します。

もちろん例外はあり、真面目な子たちの中には、その後僥倖に恵まれ、学習することのおもしろさに目覚め、更なる探求(学習)ステップに向かう子がいるであろうことは否定しません…。しかしその他大勢を考えれば、「繰り返し」をいとわない間に、「学習することや続けることの『意義』」や「学習によって生まれるおもしろさや自信」をうえつけてあげることが何よりだと考えます。「自ら道を切り開くことができる」子は、そうして育つのでしょう。

そのための基本中の基本はやはり、小さいころからの体験による「環覚」の錬磨や、「資料」を「解析」するための漢字力・語彙力、また計算能力の熟達、つまり「読み・書き・そろばん」です。

これらの習得もいずれも「くりかえし」を原則としなければならないのは、見てきたように逃れられないヒトとしての「しくみ」なのでしょう。