乳清(ホエー)が大量に余っていたので牛乳無しのスコーンを、アイルランド風のカタチで作ろうと思う。

スコーンっていうと日本やブリティッシュではお菓子的だが、アイルランドではパンとしての食事的な意味合いも強い為か、ものの本によると四角が多いらしく、型抜きせずに大きい四角い型に敷き詰めて一気に焼いてから、包丁で付けておいた線に沿って切り分けるらしい。

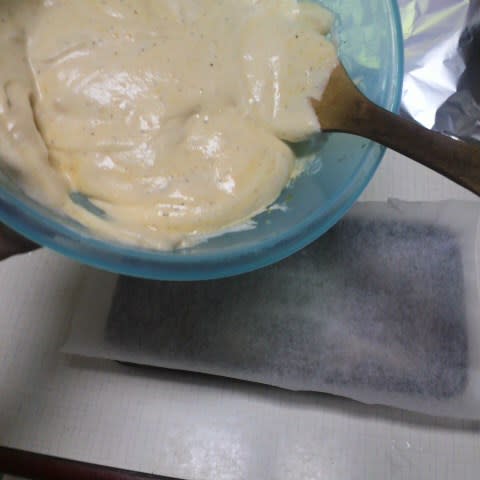

なので、四角い型が無いから、いつもこれでスコーンを焼いている四角い鉄板を型が代わりにすぐ外せるように贅沢だけれどクッキングシートを敷いてみた。

(いつも鉄板にバターを塗って紙は使わない様にしているんだ、気持ち的にね)

アイルランドのアコーディオン奏者「シャロン・シャノン」のベスト盤でも聴きながら書くか。

(アイルランド民謡とかアイルランドの曲とかイギリスや北欧の音楽は好き、

なんか遺伝子の中に組み込まれているような懐かしさを感じる、だから矢井田瞳とかも聴いていてすぐ入っていける)

今回はいつもの倍量だが砂糖だけは1.5倍量にした

粉類や油脂類・水分は倍でも、味は1+1=2にはならない(だから、あるルールの範囲内ならば無限にいろいろな味がある為、面白い!!理由や理屈ではなく感性に訴っえかけるものが味だと思う)。

増えていく毎に、1.8倍→1.5倍→1.3倍→~と減らしていく按配や加減が出来る事が、その人の優しさだと思う。

(流石に大量だと大変だな)

乳清(ホエー)は丁度いつもの倍の200mlあった(足りなきゃ牛乳)。

※今回は玉子入り!玉子を入れるとケーキみたいになるからいつも入れないんだ、命が勿体無いし(玉子1個入りで200mlにした)

で、いつものスコーンの作り方で生地を作り、鉄板に角まで拡げる

(量が多いから多少何回か折り込んだが折角コネないように気を付けていても、量が多いのでどうしても押さないとならないので、その分、グルテンが精製されてしまうかも)

端っこも伸ばしていく。

包丁で何本か切れ目を、深さは適当に(半分ぐらいまでいけばいいんじゃない?)

牛乳を使うまいと思っていたのだが、四角は初めてなので焼き上がりをキレイにしたいから上に塗った。

(珍しく玉子を入れたから卵液を取っておいて水で薄めて塗れば良かったかな?)

220度に余熱しておいたオーブンの2段目に入れ15分~20分様子を見ながら。

◎普通のオーブンは2段ぐらいだがうちは昔の型だから5段もあって凄まじく迷うが

・上火に近いほど、グラタンやクッキーの様に上を敢えて焦がし固めサクっとさせる

・下段へいくほど、ケーキやパンの様に中をふっくらとユックリ火を通す。

スコーンってどっち?だよって。

一応2段目にして、

うちのは奥と扉に近い手前で温度差があるので途中前後を逆にしたり、今回は生地に高さがあるので4段目にして、鉄板を上段において焦げないようにしたり、様子を見ながら

焼けた(ちょっとだけ膨らみが悪かったか?、アルミフリーのベーキングパウダーなのだが若干古くなったのを使ったんだよな・・・)。

紙ごと網の上に移動させてこれ以上熱が入らないようにする。

少し食べてみた、パンみたいだなー、砂糖は減らしたが、ただ倍にしただけだと、やや大味か。。。

・玉子を入れないレシピで玉子を入れた分「まろやか」がボヤける事に繋がった?のか?

・それとも牛乳を使わず乳清(ホエー)だけだからか?

・それとも量が多いから大味だからか?

・火加減がいつもと違うからか?

まあ微妙な少しの差なのだが。

(もし次ぎ作るとしたら、そこに気を付けて味を締めよう、味が強くならない範囲でだけれど、でも慣れているからか型で抜く方が好きかなー、熱で歯応えのコントロールをし易いというか)

その後、チョコチョコと食べつつも、冷めたら包丁で付けた線に沿って切り分けていく。

(これが楽しい作業)

何処と無く以前作ったアイリッシュシチュー・アイリッシュ風牛スジ肉のギネス煮込み・アイリッシュ風豚バラ肉の煮込みの雰囲気に近い感覚がしないでもない・・・

※1回使ったクッキングシートを捨てる事が勿体無いな。

今度、鉄板にバターを塗って作るか?

もしくは(調べたら)クッキングペーパーやオーブンシートは繰り返し使えるモノが製菓店に行けば存在するらしい。

今回は、アイルランドの食事パンの意味合いもあったので、やや甘味を少なくしてセイボリーなスコーン的にも利用出来る様にしたので、チーズとか料理とも凄く合う。特にやはりイギリスのスティルトンとの相性が良いの何のって!!!

因みに、スコーンは少し置いて味を落ち着かせた方が、粉や砂糖の味が馴染むというか。

焼き立てだとパンやケーキみたいで、それならパンやケーキを食べた方が良いかな?って。

焼き立てだと熱過ぎて、水蒸気で味が大味になるから、ジャムやマーマレードを塗ったり、チョコを散らしたりするんじゃないか?って。

味が落ち着いた後では、チョコやジャムの風味が強過ぎて、粉の朴訥な優しい風味が消されてしまう。。。

料理も、調理も、製菓も、どんな食べ物も宇宙食の味覚ですら、素材の味を活かす事が大事だと思うが?

流石に数日経ってカチンカチンに硬くなったら温めても良いと思うが、スコーンを温めるって再生・初期状態に戻すってことじゃないかなと???

熱過ぎるのはちょっとね、ボソっとが良い訳で、それを紅茶やミルクティーで流し込む醍醐味はたまらない!!

今回のスコーンは卵が入っているので、数日で食べきれなかたっらビニールに入れて冷蔵庫へ。

(作った後も冷めてから翌日とかにビニールに入れる時は縛らないと乾燥して硬くなり過ぎるので注意!!)

冷蔵庫でシットリして、味が落ち着き何故か更に美味しくなっている!!

このミルク感は乳清のチカラか?

(自分は温め直さない派、今回は卵が入っているか、温めると時間が経つ感じのニオイが経ち過ぎる、ボロ、ポロって感じが良いところだし)

数日はご飯代わりになる時もある。

ちょっと大き過ぎた事は大き過ぎたが、アイルランドではパンの意味合いがあるというのも解る気がした。

スコーンっていうと日本やブリティッシュではお菓子的だが、アイルランドではパンとしての食事的な意味合いも強い為か、ものの本によると四角が多いらしく、型抜きせずに大きい四角い型に敷き詰めて一気に焼いてから、包丁で付けておいた線に沿って切り分けるらしい。

なので、四角い型が無いから、いつもこれでスコーンを焼いている四角い鉄板を型が代わりにすぐ外せるように贅沢だけれどクッキングシートを敷いてみた。

(いつも鉄板にバターを塗って紙は使わない様にしているんだ、気持ち的にね)

アイルランドのアコーディオン奏者「シャロン・シャノン」のベスト盤でも聴きながら書くか。

(アイルランド民謡とかアイルランドの曲とかイギリスや北欧の音楽は好き、

なんか遺伝子の中に組み込まれているような懐かしさを感じる、だから矢井田瞳とかも聴いていてすぐ入っていける)

今回はいつもの倍量だが砂糖だけは1.5倍量にした

粉類や油脂類・水分は倍でも、味は1+1=2にはならない(だから、あるルールの範囲内ならば無限にいろいろな味がある為、面白い!!理由や理屈ではなく感性に訴っえかけるものが味だと思う)。

増えていく毎に、1.8倍→1.5倍→1.3倍→~と減らしていく按配や加減が出来る事が、その人の優しさだと思う。

(流石に大量だと大変だな)

乳清(ホエー)は丁度いつもの倍の200mlあった(足りなきゃ牛乳)。

※今回は玉子入り!玉子を入れるとケーキみたいになるからいつも入れないんだ、命が勿体無いし(玉子1個入りで200mlにした)

で、いつものスコーンの作り方で生地を作り、鉄板に角まで拡げる

(量が多いから多少何回か折り込んだが折角コネないように気を付けていても、量が多いのでどうしても押さないとならないので、その分、グルテンが精製されてしまうかも)

端っこも伸ばしていく。

包丁で何本か切れ目を、深さは適当に(半分ぐらいまでいけばいいんじゃない?)

牛乳を使うまいと思っていたのだが、四角は初めてなので焼き上がりをキレイにしたいから上に塗った。

(珍しく玉子を入れたから卵液を取っておいて水で薄めて塗れば良かったかな?)

220度に余熱しておいたオーブンの2段目に入れ15分~20分様子を見ながら。

◎普通のオーブンは2段ぐらいだがうちは昔の型だから5段もあって凄まじく迷うが

・上火に近いほど、グラタンやクッキーの様に上を敢えて焦がし固めサクっとさせる

・下段へいくほど、ケーキやパンの様に中をふっくらとユックリ火を通す。

スコーンってどっち?だよって。

一応2段目にして、

うちのは奥と扉に近い手前で温度差があるので途中前後を逆にしたり、今回は生地に高さがあるので4段目にして、鉄板を上段において焦げないようにしたり、様子を見ながら

焼けた(ちょっとだけ膨らみが悪かったか?、アルミフリーのベーキングパウダーなのだが若干古くなったのを使ったんだよな・・・)。

紙ごと網の上に移動させてこれ以上熱が入らないようにする。

少し食べてみた、パンみたいだなー、砂糖は減らしたが、ただ倍にしただけだと、やや大味か。。。

・玉子を入れないレシピで玉子を入れた分「まろやか」がボヤける事に繋がった?のか?

・それとも牛乳を使わず乳清(ホエー)だけだからか?

・それとも量が多いから大味だからか?

・火加減がいつもと違うからか?

まあ微妙な少しの差なのだが。

(もし次ぎ作るとしたら、そこに気を付けて味を締めよう、味が強くならない範囲でだけれど、でも慣れているからか型で抜く方が好きかなー、熱で歯応えのコントロールをし易いというか)

その後、チョコチョコと食べつつも、冷めたら包丁で付けた線に沿って切り分けていく。

(これが楽しい作業)

何処と無く以前作ったアイリッシュシチュー・アイリッシュ風牛スジ肉のギネス煮込み・アイリッシュ風豚バラ肉の煮込みの雰囲気に近い感覚がしないでもない・・・

※1回使ったクッキングシートを捨てる事が勿体無いな。

今度、鉄板にバターを塗って作るか?

もしくは(調べたら)クッキングペーパーやオーブンシートは繰り返し使えるモノが製菓店に行けば存在するらしい。

今回は、アイルランドの食事パンの意味合いもあったので、やや甘味を少なくしてセイボリーなスコーン的にも利用出来る様にしたので、チーズとか料理とも凄く合う。特にやはりイギリスのスティルトンとの相性が良いの何のって!!!

因みに、スコーンは少し置いて味を落ち着かせた方が、粉や砂糖の味が馴染むというか。

焼き立てだとパンやケーキみたいで、それならパンやケーキを食べた方が良いかな?って。

焼き立てだと熱過ぎて、水蒸気で味が大味になるから、ジャムやマーマレードを塗ったり、チョコを散らしたりするんじゃないか?って。

味が落ち着いた後では、チョコやジャムの風味が強過ぎて、粉の朴訥な優しい風味が消されてしまう。。。

料理も、調理も、製菓も、どんな食べ物も宇宙食の味覚ですら、素材の味を活かす事が大事だと思うが?

流石に数日経ってカチンカチンに硬くなったら温めても良いと思うが、スコーンを温めるって再生・初期状態に戻すってことじゃないかなと???

熱過ぎるのはちょっとね、ボソっとが良い訳で、それを紅茶やミルクティーで流し込む醍醐味はたまらない!!

今回のスコーンは卵が入っているので、数日で食べきれなかたっらビニールに入れて冷蔵庫へ。

(作った後も冷めてから翌日とかにビニールに入れる時は縛らないと乾燥して硬くなり過ぎるので注意!!)

冷蔵庫でシットリして、味が落ち着き何故か更に美味しくなっている!!

このミルク感は乳清のチカラか?

(自分は温め直さない派、今回は卵が入っているか、温めると時間が経つ感じのニオイが経ち過ぎる、ボロ、ポロって感じが良いところだし)

数日はご飯代わりになる時もある。

ちょっと大き過ぎた事は大き過ぎたが、アイルランドではパンの意味合いがあるというのも解る気がした。