色々食べ物の事を調べて勉強していたらホイップクリーム(クレーム・シャンティ)で薔薇のカタチに搾り出せる事を知った。

「学んだ事を実践しなければ、本当に学んだ事にはならない」(←勿論、他人に迷惑をかけない範囲でだけれど←最近、こう書かないと良い故語や故事をヒネくれたフリをし悪用をする現代人が増えてきたから)という横井小楠の【実学】の下、早速実践してみる。

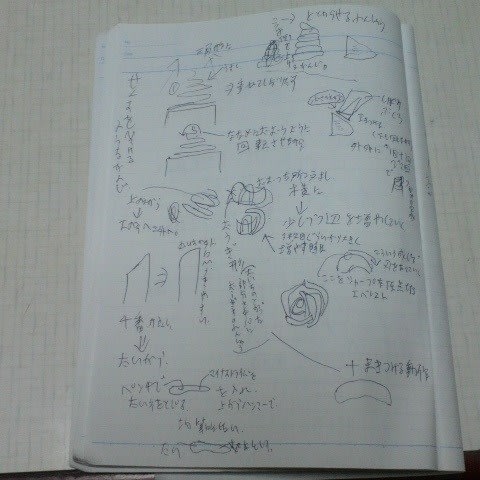

<あまりにも漠然としていたので調査>

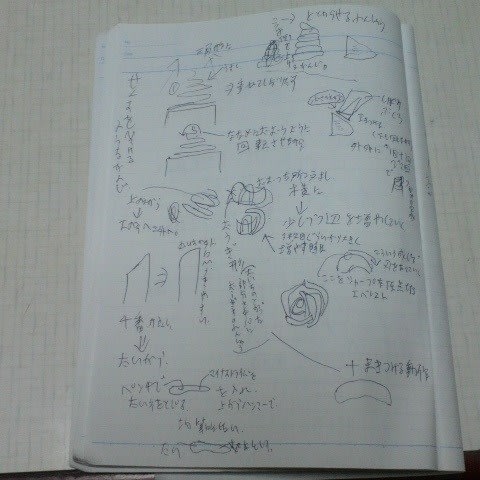

先ず、練習する前に調べまくったよ、ひたすら作業の流れとPOINTを書いた。

今思うと書いて覚えた事が良かったのだな。

何度もネットや資料を確認しなくて済んだから手を止めなくて習得だけに集中出来た。

(違う技術を覚える為に次の新しい店に移動した時や、転職した時の普通の仕事もこれと同じだった気がする)

<準備>

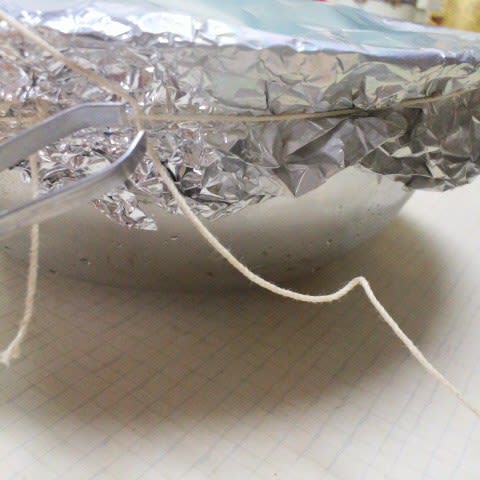

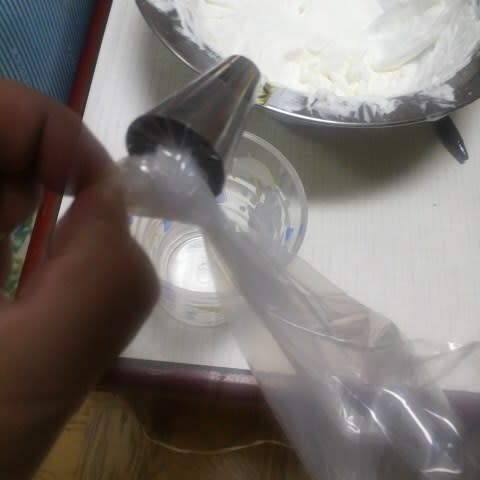

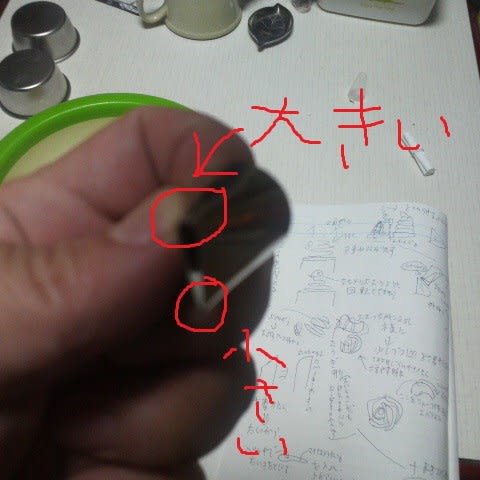

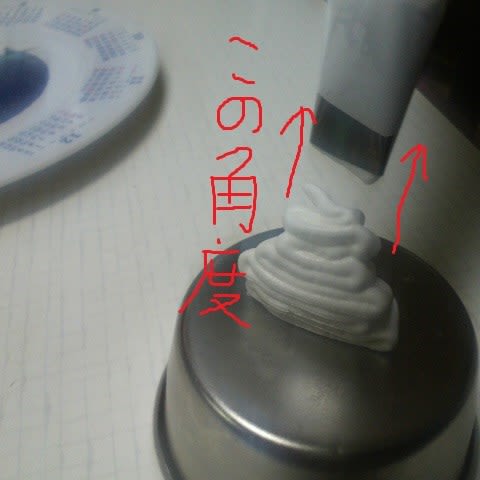

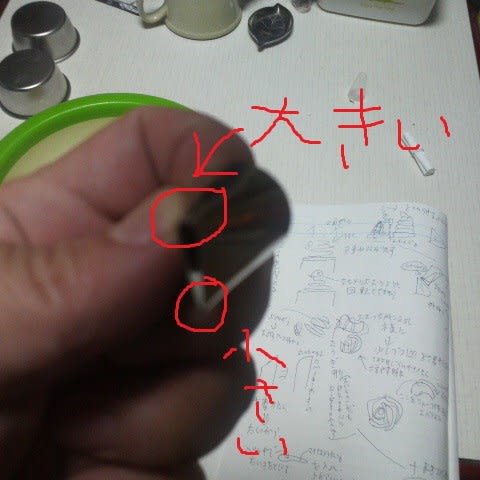

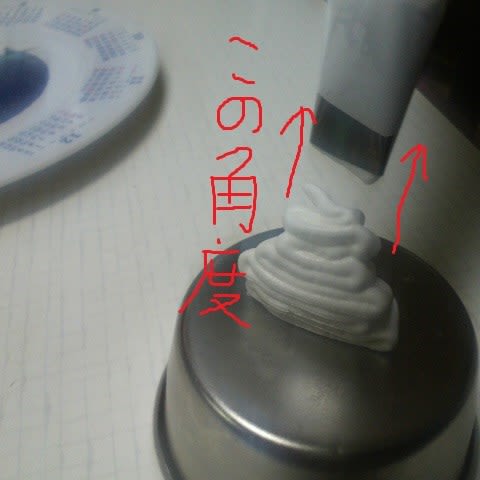

先ず薔薇のカタチに搾り出すにはこの横長の絞り金具が必要だ。

この金具、よくみると楕円になっているので

大きい方が太過ぎたらペンチ的な何かで1mm~2mm潰して

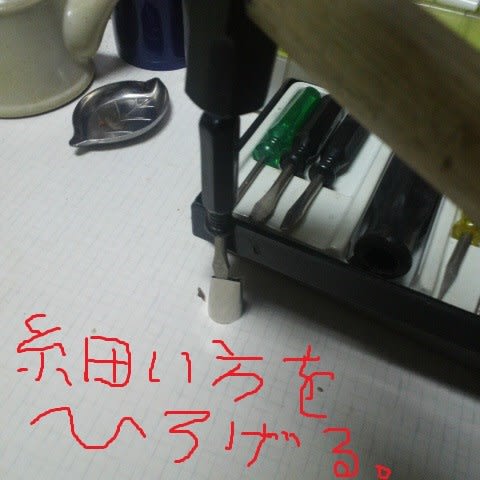

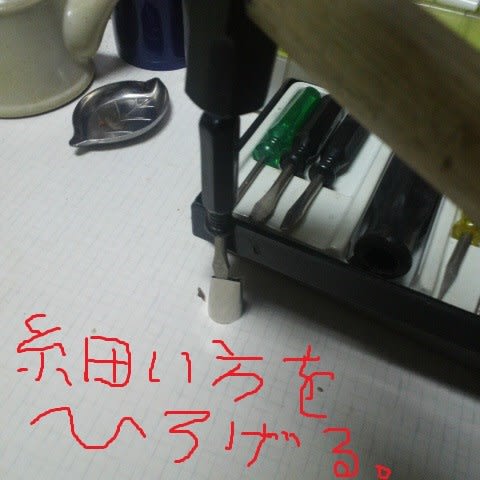

細過ぎる方はマイナスドライバーを差し込んで、上から軽くトンカチで叩き0.5mm~1mm拡げる。

それでも楕円である事は崩してはならない(何故か「ろくでなしBLUSE」的な手に)。

それをキチンと洗い拭いて乾かす。

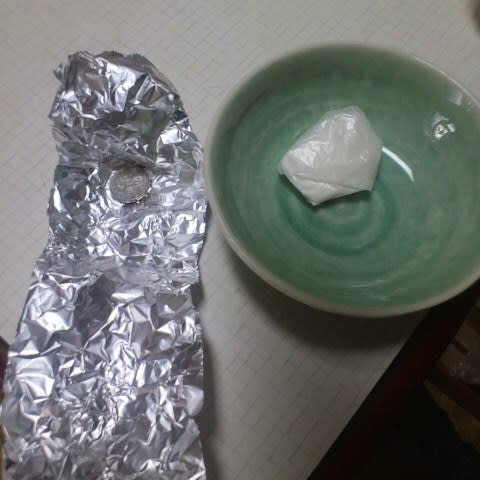

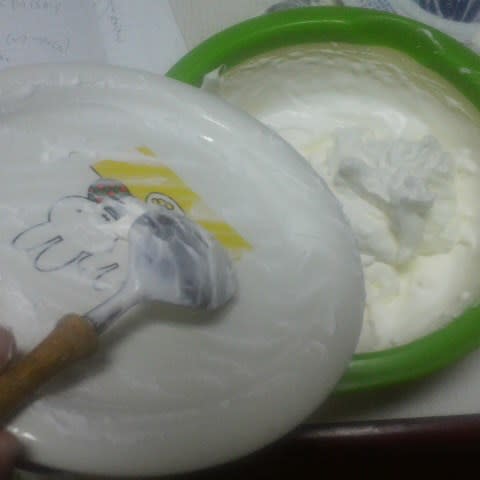

今回は理由(ワケ)あってグラニュー糖を使う事にする。

(味がシッカリしているという事もあるが、砂糖が粘度を高めてくれるから、成型し易いのでは?という事も考慮してみた)

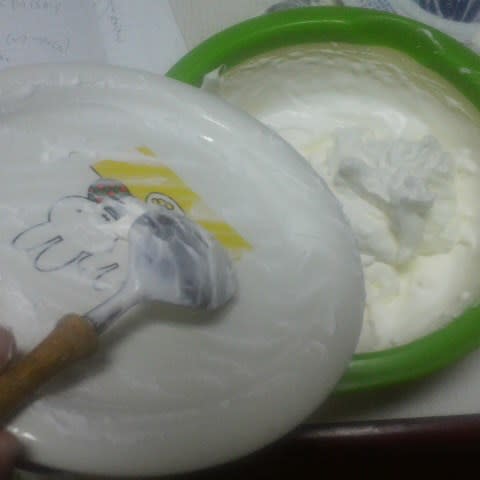

軽くホイップした後にレモン汁で固める人もいるが、自分は7分立ての終わりから8分立ての中間(よりややいったぐらい)ぐらいに。

持った時に(最終的に片手だけで成型するので、2本指で搾り出すと成型し易い)

↓

穴が小さい方が2本指と平行線上にある上にくるように。

ここまでが下準備だ。こうしておくと成型し易いらしい。

<それでは練習開始>

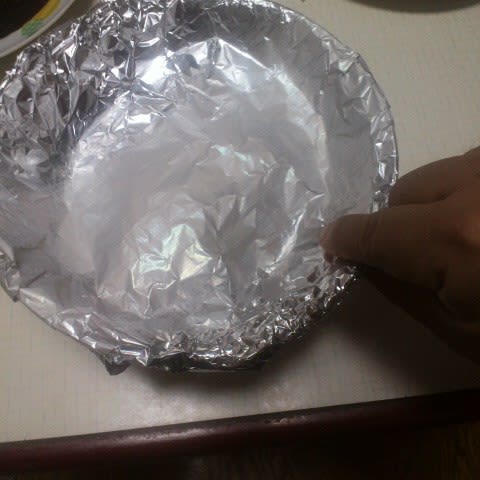

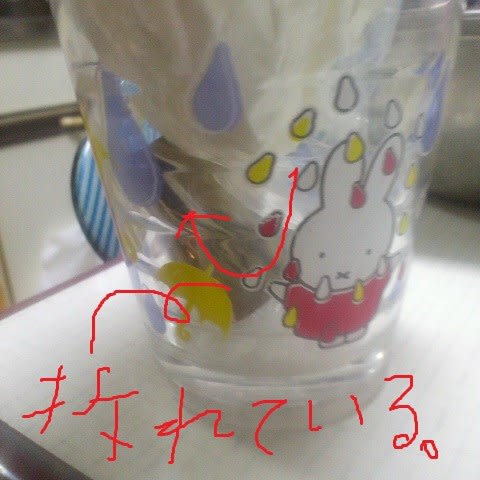

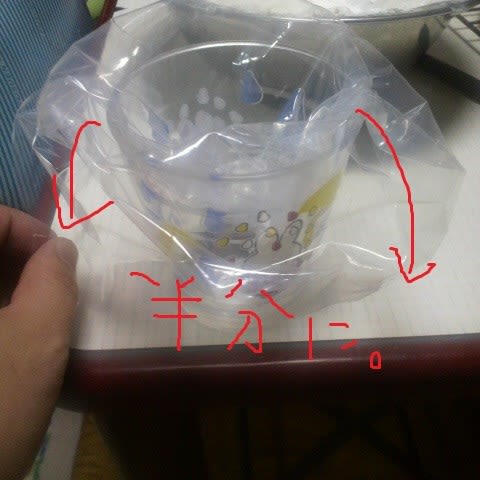

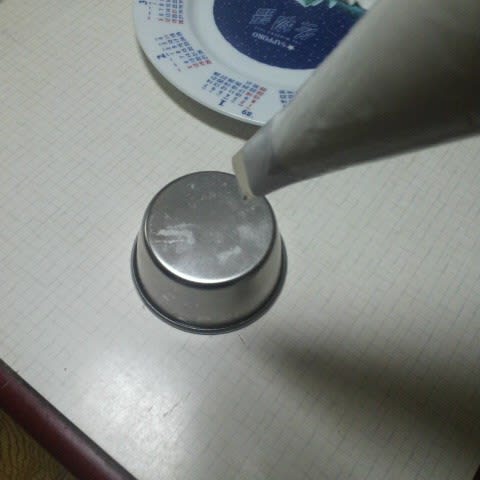

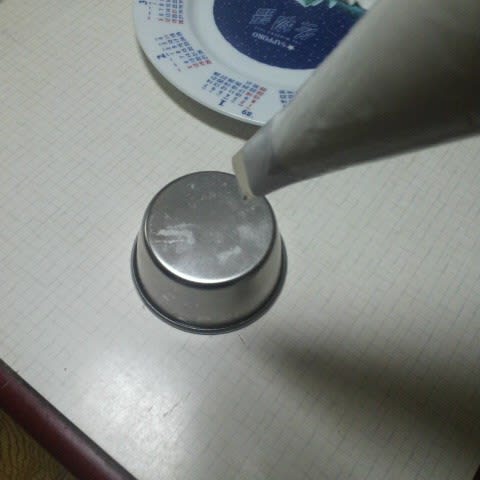

小さな土台かカップか

何か片手で持てる土台の上に搾っていくのが基本らしい。

先ずはりぼんの帯を重ねながら三角形に(上は出来ればピンと立てる、気温が熱いとかクリームがダレてくると難しい)

重ね終わりの角度と、絞り口の斜めの角度を合わせて

多い被せるように1回短く

こんな感じかな?(ここが1番難しい気がする)

次に短く少し縦目に90度ぐらいやや横斜め上から

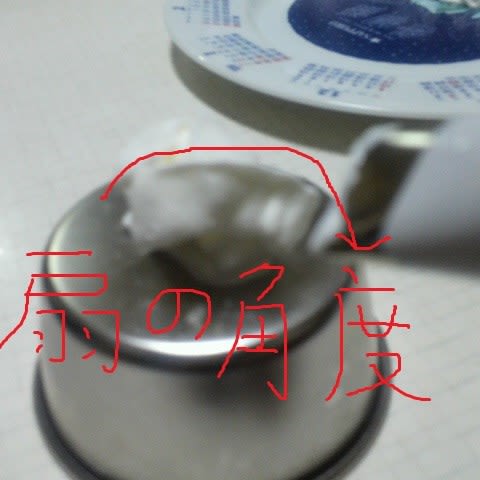

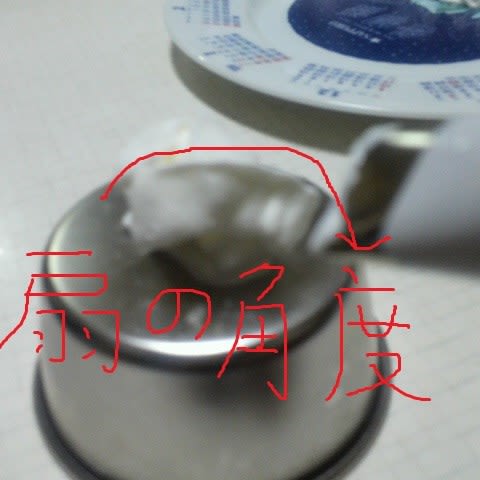

次に横表面から扇の角度で

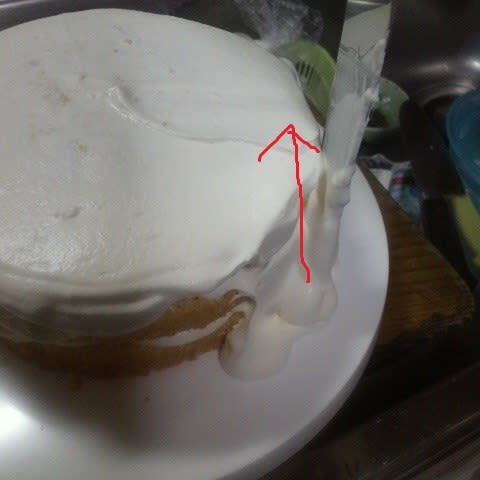

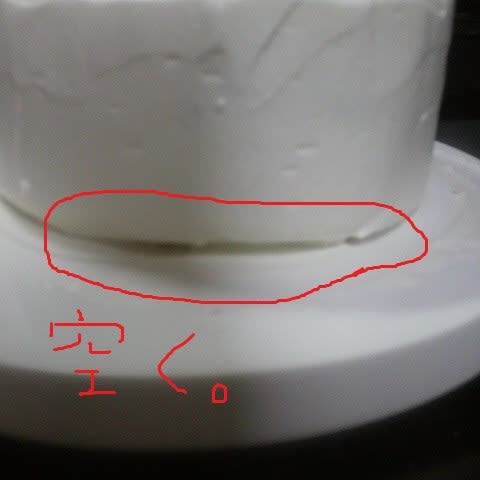

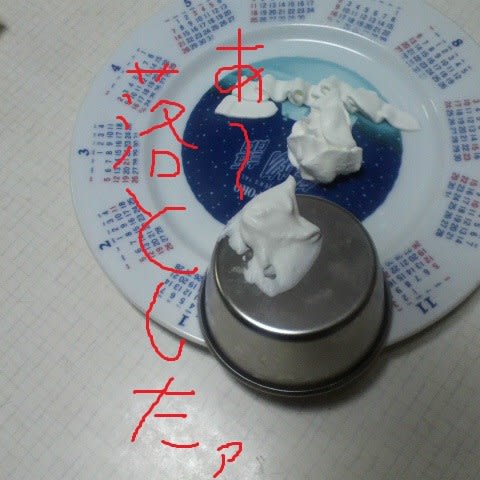

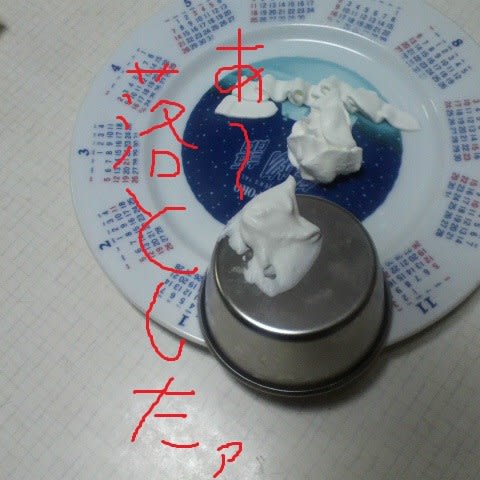

あ、土台を手に持とうとしたらクリームが滑って落とした!!

下に紙を貼り付けておかないと滑るという事か!!

<気を取り直してもう1回>

滑る事は気を付けて、もう1回土台をキレイにふいて挑戦してみよう。

今回は写真を撮る余裕が無かったので、先ず、最初に最後近くまでやってみる。

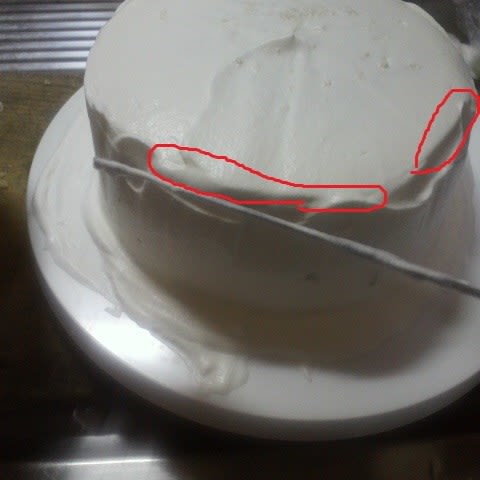

ちょっと下手だけれどこんな感じか。

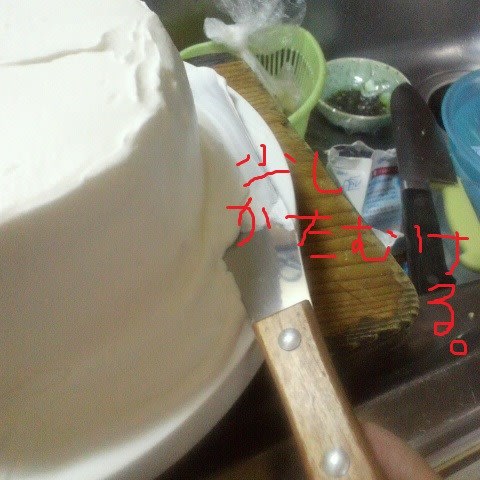

ナイフ2本ですくうらしいのだが・・・

あ、潰れた、これは無理だわ。

直ぐ冷蔵庫に冷蔵庫に入れて冷やし固める。

移動は問題だが、良い線いったぞ。

<3回目>

キレイな土台でもう1回(飽きっぽい自分がガンバレている!!、最初下手過ぎるから、やっていくうちに直ぐ上手くなるのが実感出来て楽しいんだ)。

途中撮影は省いてPOINTは扇形に搾り出す。頂点はヒマラヤとかアルプス(?)など山脈を思い浮かべて作っていくと形作り易い気がした。

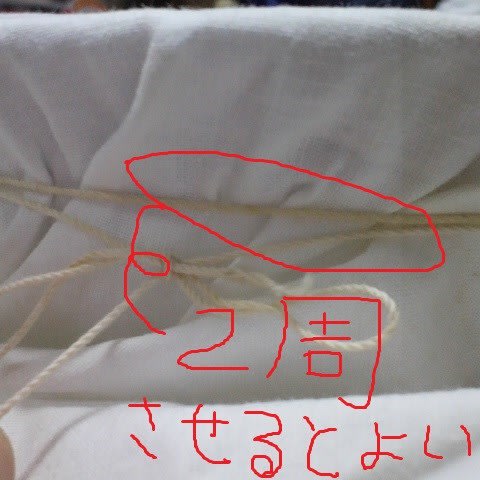

4周が終ったら繋ぎ目の横から花びら(山脈)を繰り返していき、完成へ

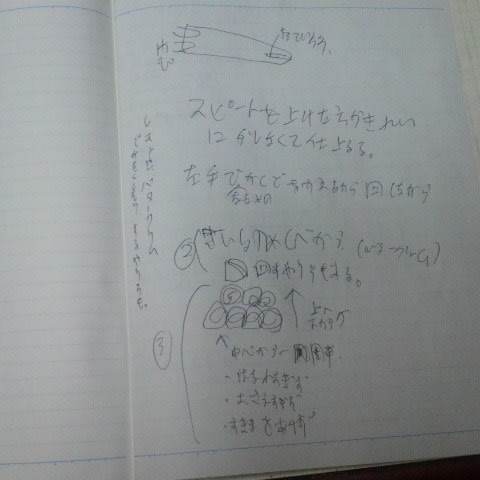

<段々スピードアップしてきたので(実際、クリームがダレないうちに手早く成型した方が作り易い)もう4回目>

重力の重みで倒れそうになったら、手で倒れる方向と逆向きに傾けてバランスを取りながら扇形で倒れないように重心を変えてバランスをとっていく。

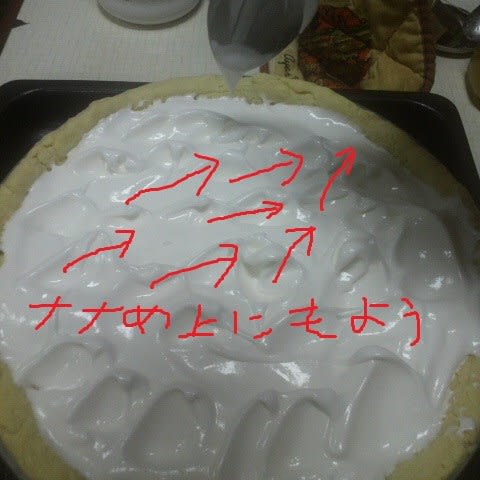

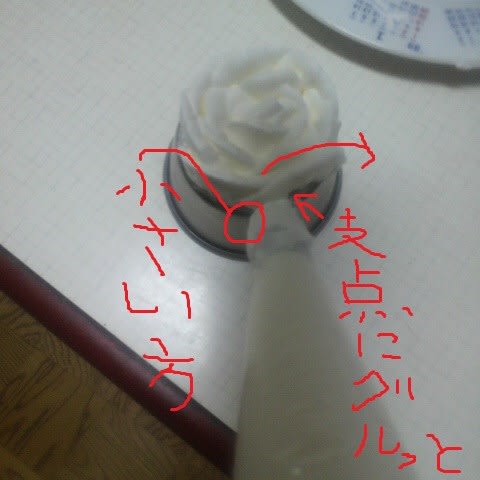

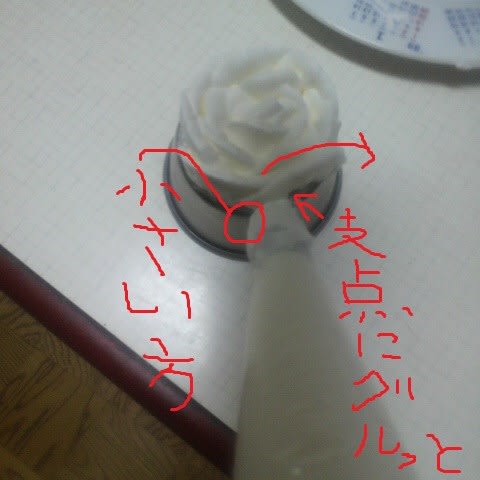

作業を上から観るとこんな感じ。

ほら、前よりは少し上手くいった。

速度も上がってきたし。

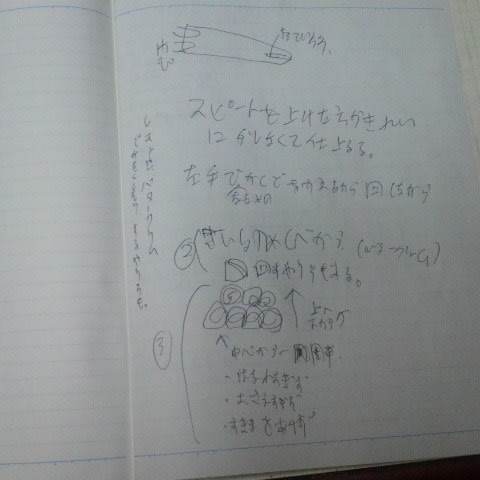

<POINT解説>

扇形を作る時は、

搾り口の小さい方を左に寝かせてから、山脈を作っていき

右に搾り口の小さい方を寝かせていくイメージで。

こんな感じに。

・外側の花びらは辺の口径が大きいので、外側へいくほど、ユックリ優しく搾り出しながら、雄大に山脈を作っていく感じで大きめな山脈(扇)を作っていくように搾り出しながらユックリ手を動かしていく。

・同時に、傾きそうになったりするので土台を持っている左手で逆方向にユックリバランスをとる動作もすると両手で持つ意味が解る。

(左手の傾きと右手の搾り、両手で重心のバランスを上に取る感じ)

・想定したモチーフが薔薇なので、全体像をなるべく丸く丸く想像しながら成型していくとよりキレイに出来る。

(最初に全体像をこう作りたい!!って想像をして、途中からカタチや大きさなどを修正しつつ~~~~ってニュートラルな気持にしておいた方がラクかも)

※花弁の部分はまだ自分には難しいのでもっと鋭角な部分を使って角度を付け、尖らせ細く立てられるようにする事が今後の課題だな。

<様々なハバリエーション>

他にも土台に三角形を作らないで花弁だけ作ってから

薔薇にするタイプ(高さと立体感があまり出ない気がする)

皿に丸く円を描いていくタイプ(離し過ぎてもダメだし、力を入れ過ぎてもダメらしい、隙間を空けず距離を詰める事がコツとのことだが、今回はこれが主題ではないので極めなかった)

土台の薔薇もいくつか個も作ったが・・・

折角作ったけれど、練習なので戻す。

今度は土台ではなく皿で出来ないか?挑戦

下の部分が難しいのと、調子に乗って大きくなり過ぎる事に注意した方が良いかも。

これも折角作ったけれど、くずしてボウルに戻す。

なんか、料理ではなくて作業って感じに思えてきた・・・雇われているプロの人とか工場ではこんな感じなのかな、でも毎日の事だし、それが正しいんだと思う。

仕事って楽しいものばかりでは無いし、単調な同じ事をジッと堪えて続ける物事だし、

「芸術が~」とか「理想が~」とかは言っていられない部分もある。

(悔しい時の「ああしたい」・「こうしたい」っていう想いが本当の血肉になるんだし)

※理想を追求したいなら、自分のお金を出し、人を雇い、交通費や光熱費等の経費を払ってリスクを背負わないと。

(経営者やお客様・株主、他人の金で理想を我慢出来なくて実行してしまったら、「ただの遊び」だよ、飽きっぽいだけ、やり方だけ覚えて他人への負荷や痛みを伴う硬質な本質には触れていないのと同じだから、ツラい想いをする末端での全体を掴む感覚が乏しくなるから頭の中の計画にズレが生じるし、それに直ぐに飽きて、又、違う事をしたくなる、自分の金じゃないから責任も取らないので逃げ癖が付くし、1回・2回逃げ癖が付くと、堤防が決壊した様に逃げる癖が付き出し、そのうちに間違いやミスを恐れるあまり、決断が遅くなったり・他人に指示されないと自ら決断をしなくなったりと、卑怯になって→そのうち→卑劣になる)

ダレてきたし、別の機会に使う為、冷蔵庫へ戻して固めておく。

疲れた~、けど心地良い疲れだ~!!!

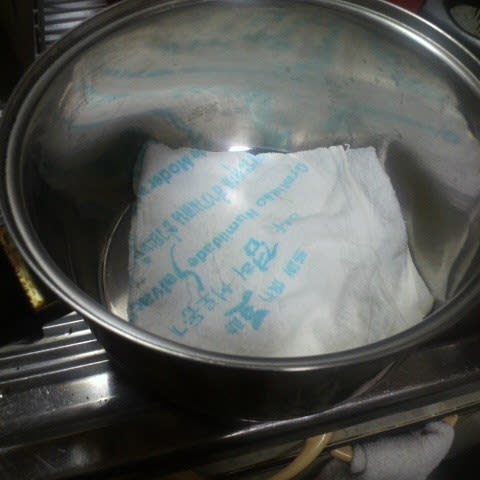

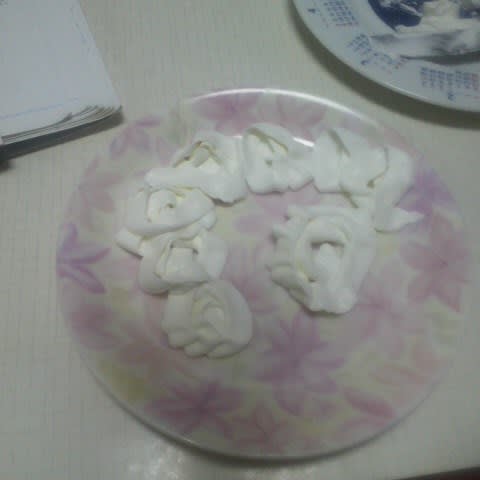

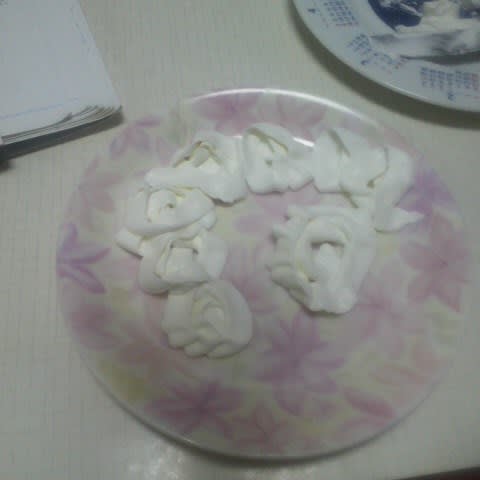

<更に後日メレンゲで薔薇を作ってみた>

メレンゲで作る事によって、クリームよりも更にユックリ慎重にというより優しく扇を成型していかなければならなので、その素材の違いがチカラの入れ方の違いに繋がり、その違いからクリームだけでは解らなかった部分を発見する事が出来た。

慣れてきたらでよいとは思うが、山脈(扇形)を作る時の頂点へ向かう辺りは本当の花みたいに外へ開く感じでちょっと手首を奥に更にひねりながら外側へ僅かに拡げておくと、より本物の花びらに近くなると解った。

※メレンゲを作ってから→余っていたイチゴジャムを加え軽く混ぜたので、写真だと解り難いがやや赤い。

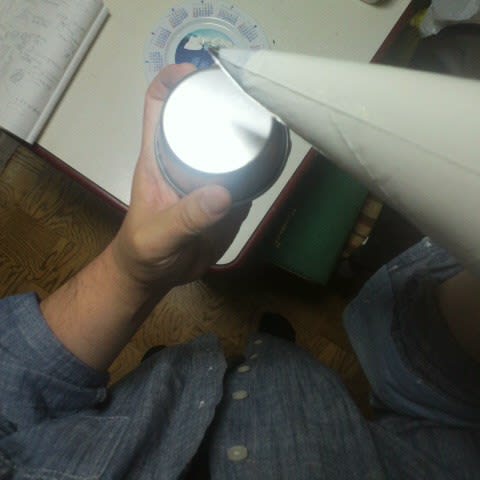

因みにもう1個土台(カップ)が余っていたので、うちの効きヅラい冷蔵庫で1晩冷やし固めたら(最初は冷凍してアイスみたいにしようか?迷ったが今度は解凍する時に、水滴が薔薇の花びらをダレさせる危険が無くもないよな・・・と今回は留まった)・・・移動出来ないか?試してみた。

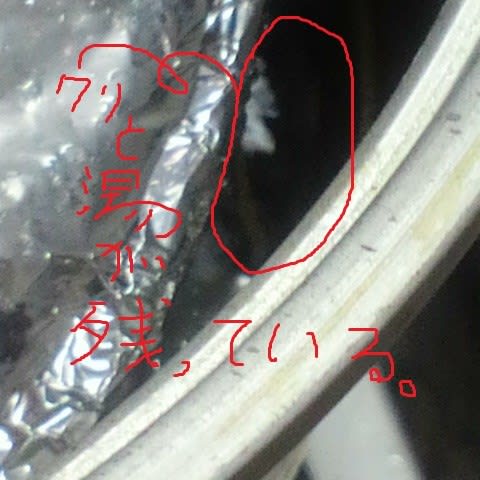

お、シッカリ固まっているじゃん!!

もう一本の器具(ナイフが手が届く先に無かったので、手が届いた金串)で滑らせて

(滑らせる時に、上手くやらないとポチャンとコーヒーがややハネるのでそこだけ注意:もしくは注いだコーヒーの高さを上げるか?)

ウインナコーヒーに。

そりゃクリームだから少しは設置面が溶けるが、全く最後まで崩れなかった。

「学んだ事を実践しなければ、本当に学んだ事にはならない」(←勿論、他人に迷惑をかけない範囲でだけれど←最近、こう書かないと良い故語や故事をヒネくれたフリをし悪用をする現代人が増えてきたから)という横井小楠の【実学】の下、早速実践してみる。

<あまりにも漠然としていたので調査>

先ず、練習する前に調べまくったよ、ひたすら作業の流れとPOINTを書いた。

今思うと書いて覚えた事が良かったのだな。

何度もネットや資料を確認しなくて済んだから手を止めなくて習得だけに集中出来た。

(違う技術を覚える為に次の新しい店に移動した時や、転職した時の普通の仕事もこれと同じだった気がする)

<準備>

先ず薔薇のカタチに搾り出すにはこの横長の絞り金具が必要だ。

この金具、よくみると楕円になっているので

大きい方が太過ぎたらペンチ的な何かで1mm~2mm潰して

細過ぎる方はマイナスドライバーを差し込んで、上から軽くトンカチで叩き0.5mm~1mm拡げる。

それでも楕円である事は崩してはならない(何故か「ろくでなしBLUSE」的な手に)。

それをキチンと洗い拭いて乾かす。

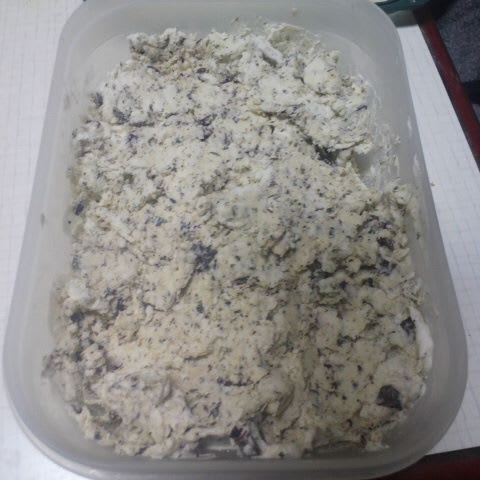

今回は理由(ワケ)あってグラニュー糖を使う事にする。

(味がシッカリしているという事もあるが、砂糖が粘度を高めてくれるから、成型し易いのでは?という事も考慮してみた)

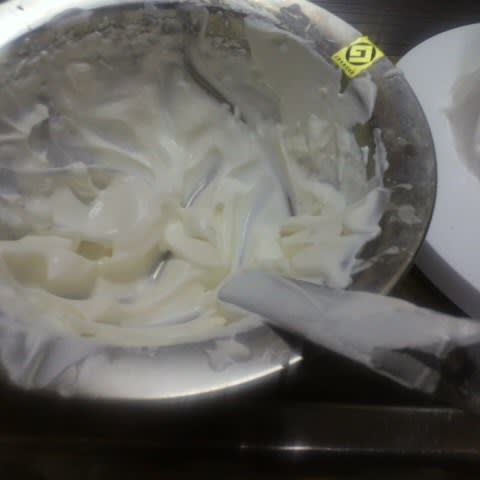

軽くホイップした後にレモン汁で固める人もいるが、自分は7分立ての終わりから8分立ての中間(よりややいったぐらい)ぐらいに。

持った時に(最終的に片手だけで成型するので、2本指で搾り出すと成型し易い)

↓

穴が小さい方が2本指と平行線上にある上にくるように。

ここまでが下準備だ。こうしておくと成型し易いらしい。

<それでは練習開始>

小さな土台かカップか

何か片手で持てる土台の上に搾っていくのが基本らしい。

先ずはりぼんの帯を重ねながら三角形に(上は出来ればピンと立てる、気温が熱いとかクリームがダレてくると難しい)

重ね終わりの角度と、絞り口の斜めの角度を合わせて

多い被せるように1回短く

こんな感じかな?(ここが1番難しい気がする)

次に短く少し縦目に90度ぐらいやや横斜め上から

次に横表面から扇の角度で

あ、土台を手に持とうとしたらクリームが滑って落とした!!

下に紙を貼り付けておかないと滑るという事か!!

<気を取り直してもう1回>

滑る事は気を付けて、もう1回土台をキレイにふいて挑戦してみよう。

今回は写真を撮る余裕が無かったので、先ず、最初に最後近くまでやってみる。

ちょっと下手だけれどこんな感じか。

ナイフ2本ですくうらしいのだが・・・

あ、潰れた、これは無理だわ。

直ぐ冷蔵庫に冷蔵庫に入れて冷やし固める。

移動は問題だが、良い線いったぞ。

<3回目>

キレイな土台でもう1回(飽きっぽい自分がガンバレている!!、最初下手過ぎるから、やっていくうちに直ぐ上手くなるのが実感出来て楽しいんだ)。

途中撮影は省いてPOINTは扇形に搾り出す。頂点はヒマラヤとかアルプス(?)など山脈を思い浮かべて作っていくと形作り易い気がした。

4周が終ったら繋ぎ目の横から花びら(山脈)を繰り返していき、完成へ

<段々スピードアップしてきたので(実際、クリームがダレないうちに手早く成型した方が作り易い)もう4回目>

重力の重みで倒れそうになったら、手で倒れる方向と逆向きに傾けてバランスを取りながら扇形で倒れないように重心を変えてバランスをとっていく。

作業を上から観るとこんな感じ。

ほら、前よりは少し上手くいった。

速度も上がってきたし。

<POINT解説>

扇形を作る時は、

搾り口の小さい方を左に寝かせてから、山脈を作っていき

右に搾り口の小さい方を寝かせていくイメージで。

こんな感じに。

・外側の花びらは辺の口径が大きいので、外側へいくほど、ユックリ優しく搾り出しながら、雄大に山脈を作っていく感じで大きめな山脈(扇)を作っていくように搾り出しながらユックリ手を動かしていく。

・同時に、傾きそうになったりするので土台を持っている左手で逆方向にユックリバランスをとる動作もすると両手で持つ意味が解る。

(左手の傾きと右手の搾り、両手で重心のバランスを上に取る感じ)

・想定したモチーフが薔薇なので、全体像をなるべく丸く丸く想像しながら成型していくとよりキレイに出来る。

(最初に全体像をこう作りたい!!って想像をして、途中からカタチや大きさなどを修正しつつ~~~~ってニュートラルな気持にしておいた方がラクかも)

※花弁の部分はまだ自分には難しいのでもっと鋭角な部分を使って角度を付け、尖らせ細く立てられるようにする事が今後の課題だな。

<様々なハバリエーション>

他にも土台に三角形を作らないで花弁だけ作ってから

薔薇にするタイプ(高さと立体感があまり出ない気がする)

皿に丸く円を描いていくタイプ(離し過ぎてもダメだし、力を入れ過ぎてもダメらしい、隙間を空けず距離を詰める事がコツとのことだが、今回はこれが主題ではないので極めなかった)

土台の薔薇もいくつか個も作ったが・・・

折角作ったけれど、練習なので戻す。

今度は土台ではなく皿で出来ないか?挑戦

下の部分が難しいのと、調子に乗って大きくなり過ぎる事に注意した方が良いかも。

これも折角作ったけれど、くずしてボウルに戻す。

なんか、料理ではなくて作業って感じに思えてきた・・・雇われているプロの人とか工場ではこんな感じなのかな、でも毎日の事だし、それが正しいんだと思う。

仕事って楽しいものばかりでは無いし、単調な同じ事をジッと堪えて続ける物事だし、

「芸術が~」とか「理想が~」とかは言っていられない部分もある。

(悔しい時の「ああしたい」・「こうしたい」っていう想いが本当の血肉になるんだし)

※理想を追求したいなら、自分のお金を出し、人を雇い、交通費や光熱費等の経費を払ってリスクを背負わないと。

(経営者やお客様・株主、他人の金で理想を我慢出来なくて実行してしまったら、「ただの遊び」だよ、飽きっぽいだけ、やり方だけ覚えて他人への負荷や痛みを伴う硬質な本質には触れていないのと同じだから、ツラい想いをする末端での全体を掴む感覚が乏しくなるから頭の中の計画にズレが生じるし、それに直ぐに飽きて、又、違う事をしたくなる、自分の金じゃないから責任も取らないので逃げ癖が付くし、1回・2回逃げ癖が付くと、堤防が決壊した様に逃げる癖が付き出し、そのうちに間違いやミスを恐れるあまり、決断が遅くなったり・他人に指示されないと自ら決断をしなくなったりと、卑怯になって→そのうち→卑劣になる)

ダレてきたし、別の機会に使う為、冷蔵庫へ戻して固めておく。

疲れた~、けど心地良い疲れだ~!!!

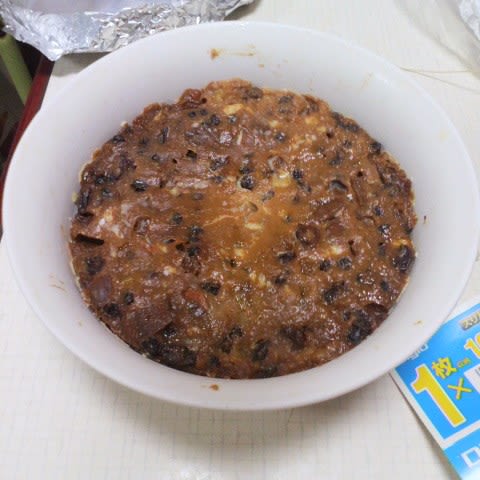

<更に後日メレンゲで薔薇を作ってみた>

メレンゲで作る事によって、クリームよりも更にユックリ慎重にというより優しく扇を成型していかなければならなので、その素材の違いがチカラの入れ方の違いに繋がり、その違いからクリームだけでは解らなかった部分を発見する事が出来た。

慣れてきたらでよいとは思うが、山脈(扇形)を作る時の頂点へ向かう辺りは本当の花みたいに外へ開く感じでちょっと手首を奥に更にひねりながら外側へ僅かに拡げておくと、より本物の花びらに近くなると解った。

※メレンゲを作ってから→余っていたイチゴジャムを加え軽く混ぜたので、写真だと解り難いがやや赤い。

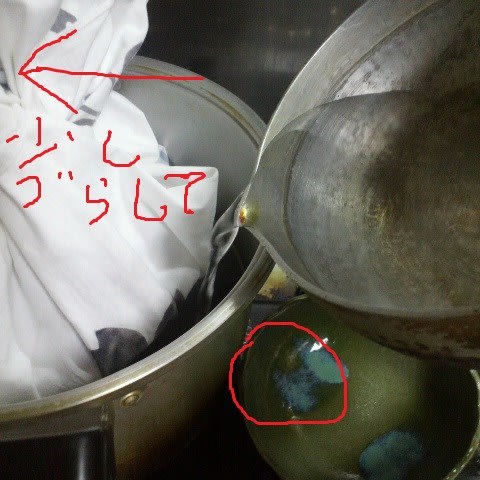

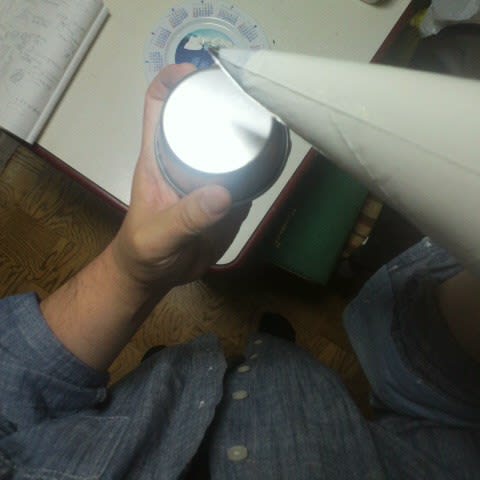

因みにもう1個土台(カップ)が余っていたので、うちの効きヅラい冷蔵庫で1晩冷やし固めたら(最初は冷凍してアイスみたいにしようか?迷ったが今度は解凍する時に、水滴が薔薇の花びらをダレさせる危険が無くもないよな・・・と今回は留まった)・・・移動出来ないか?試してみた。

お、シッカリ固まっているじゃん!!

もう一本の器具(ナイフが手が届く先に無かったので、手が届いた金串)で滑らせて

(滑らせる時に、上手くやらないとポチャンとコーヒーがややハネるのでそこだけ注意:もしくは注いだコーヒーの高さを上げるか?)

ウインナコーヒーに。

そりゃクリームだから少しは設置面が溶けるが、全く最後まで崩れなかった。

、とにかく甘露煮が出来るまで。

、とにかく甘露煮が出来るまで。