前回に続いて、「キネマ旬報」創刊100年特別企画「私の好きな1970年代映画」アンケートの<日本映画編>をご紹介します(8月上旬号発表)。115名の選者のひとりとして、以下のような作品を選んでみました。

前回に続いて、「キネマ旬報」創刊100年特別企画「私の好きな1970年代映画」アンケートの<日本映画編>をご紹介します(8月上旬号発表)。115名の選者のひとりとして、以下のような作品を選んでみました。

※

●家族

●斬り込み

●昭和残侠伝 死んで貰います

●東京戦争戦後秘話

●緋牡丹博徒 お竜参上

●忍ぶ川

●旅の重さ

●竜馬暗殺

●桜の森の満開の下

●君よ憤怒の河を渉れ

[選考理由]

東映任侠映画の成熟時代。「昭和残侠伝」シリーズでは、健サンの殴り込みシーンで客席から「待ってました!」と声がかかった。同時に、沢田幸弘の「斬り込み」など日活ニューアクションが脚光を浴びる。一方、篠田正浩、熊井啓、黒木和雄らの新世代が台頭。その筆頭が大島渚。彼の作品は、ディテールそのものよりも〝現実の面を剥ぐ〟というテーマ性で一貫していた。また、流麗な映像でつづられる斎藤耕一のロマンティシズムも大好きだった。

※

この時代は、1960年の安保闘争に続いて70年安保の流れがあり、若い世代の反乱のときでした。社会を映し出す映画界でも、それは同様で、1960年代に興った松竹ヌーヴェルヴァーグが先鋒となって、映像の変革に挑む。作品の底流には、やはり左翼的で闘争的な思想があり、安保世代の若者たちは熱狂しました。たとえば、大島渚監督の「青春残酷物語」「日本の夜と霧」、篠田正浩の「暗殺」「乾いた花」などが60年代の代表作です。そして彼らは、1970年代に突入していきます。一方、東映任侠映画が、学生運動の当事者や支持者の熱狂的な同感を得ました。とりわけ、高倉健主演の「昭和残侠伝」シリーズ。1965年の「昭和残侠伝」から、72年の「昭和残侠伝 破れ傘」まで全9作品作られた。高倉健が有名な主題歌をバックに、唐傘を差して待つ池部良とともに敵地に殴り込むクライマックスでは、「待ってました、ご両人!」という掛け声が客席からかかり、拍手が起こった。それは、学生たちにとっては機動隊との衝突であり、学内騒動のクライマックスでもあったのでしょう。彼らは、名画座の深夜連続上映に酒瓶を持ち込んで盛り上がったのでした。また、厳しい闘争の姿勢とともに、優しさも共存したのもこの時代。とりわけ、松竹時代の斎藤耕一監督の歌謡青春ドラマが大好きだった。代表作は、60年代の「小さなスナック」「落葉とくちづけ」など。以後、70年代に入ると「約束」「旅の重さ」「津軽じょんがら節」などのドラマティックな作品に手腕を見せる。グラフィックな画面作りと即興演出が、モダニズムを生み出した。

※

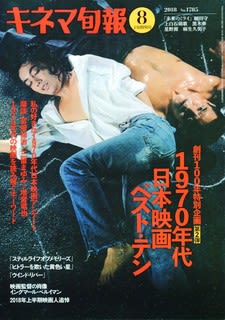

アンケートを集計した結果、キネ旬のベスト5には以下の作品があげられています。①太陽を盗んだ男、②仁義なき戦い、③新幹線大爆破、④ルパン三世 カリオストロの城、⑤HOUSE ハウス、復讐するは我にあり。「昭和残侠伝 死んで貰います」は第12位でした。監督としては、深作欣二、佐藤純彌、大林宣彦、今村昌平、神代辰巳らが意欲作を発表。アニメーションが注目されたのも特色です。(表紙写真は、長谷川和彦監督、沢田研二、菅原文太主演の「太陽を盗んだ男」)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます