ジョージ・スティーブンス監督の西部劇「シェーン」(1953年)が、デジタルリマスター版で公開されます(4月9日封切)。スティーブンス監督(1904~1975)は、「陽のあたる場所」(1951年)、「ジャイアンツ」(1956年)などで知られるアメリカの名匠。「シェーン」は、西部劇というジャンルを超えた名作として評価された。内容は、日本の股旅ものと設定が似ている、流れ者のガンマンのお話だ。では、どこが名作とされた所以なのか? それは、西部に入植した開拓農民の視点から、彼らの辛苦がとらえられているからだろう。そして、抑制が効いたガン・アクションと共に、時代に取り残されつつある男の矜持や、開拓者一家との心の交流を抒情的に描いていることから“新たな西部劇”と呼ばれたのです。

ジョージ・スティーブンス監督の西部劇「シェーン」(1953年)が、デジタルリマスター版で公開されます(4月9日封切)。スティーブンス監督(1904~1975)は、「陽のあたる場所」(1951年)、「ジャイアンツ」(1956年)などで知られるアメリカの名匠。「シェーン」は、西部劇というジャンルを超えた名作として評価された。内容は、日本の股旅ものと設定が似ている、流れ者のガンマンのお話だ。では、どこが名作とされた所以なのか? それは、西部に入植した開拓農民の視点から、彼らの辛苦がとらえられているからだろう。そして、抑制が効いたガン・アクションと共に、時代に取り残されつつある男の矜持や、開拓者一家との心の交流を抒情的に描いていることから“新たな西部劇”と呼ばれたのです。

※

舞台は、南北戦争後のアメリカ西部ワイオミング州。厳しい自然と、土着の悪徳牧場主ライカー(エミール・メイヤー)との争いに苦しむ開拓者のリーダー、ジョー(ヴァン・ヘフリン)一家のもとに、ひとりの流れ者がやって来る。シェーン(アラン・ラッド)と名乗る男は、拳銃を身に着け、柔らかな物腰ながら隙が無い。ジョーと妻マリアン(ジーン・アーサー)は、初めは警戒したが、ライカー一味の嫌がらせにあった彼らに加勢をしたことから、シェーンはジョーの家に留まることになる。一家のひとり息子ジョーイ(ブランドン・デ・ウィルデ)は、いかにも西部の男らしいシェーンに憧れる。また、マリアンも彼に心を惹かれ、ジョーとシェーンにも友情が芽生える。だが、利権を守ろうとするライカーは、殺し屋ウィルソン(ウォルター・ジャック・パランス)を雇い、開拓者グループの追い出しを企む。

※

19世紀末の西部開拓時代。最初に西部に定着して広大な土地を所有したのは牧牛業者だった。彼らの敵は、牧草を食い荒らす牧羊業者と、東部から流れて来た開拓者たちである。「シェーン」は、そうした史実にのっとっている。また、この作品は、西部劇には珍しいホームドラマ的要素も備えていた。土地に定着しようとするジョー一家には、温かい雰囲気が溢れている。更にシェーンは、主婦マリアンにひそかな慕情を抱き、ジョーイ少年にも愛を注ぐ。そして、一家を取り巻く開拓者たちの堅い絆。こうした人間味は、いままでシェーンに欠けていたものだった。いつしか彼は拳銃をしまい込んで、ジョー一家で働き、新しい未来を見つけようとする。このような展開は、かつての硬派な西部劇と一線を画すものだった。

※

シェーンを演じたアラン・ラッド(1913~1964)は、身長168センチと小柄ながら、精悍なマスクと鋭い身のこなしで売り出した。クライマックスでのガンファイト。黒づくめの殺し屋ウィルソンと対決するシェーン。彼の0.6秒といわれる目にも止まらぬ早撃ちと、アラン・ラッドがクルクルッと拳銃を回してホルスターに収める手並みの鮮やかさが、ガン・アクションの名場面となり、当時のファンを沸かせた。また、西部に悪名轟く不敵な殺し屋ウィルソンを演じたジャック・パランス(1920~2006)に、ウォルターというファーストネームがあったとは知らなかった。いかつい容貌と鋭い眼差し、ニヤリと笑った時の不気味さ。彼も本作で売り出し、以後、息長く脇役や準主役として活躍、強い印象を残した。

※

また終幕も、西部劇史上に名高いラストシーンとなる。「シェーン! カム・バック!」―ジョーイ少年の叫び声が、遥かな山々にこだまする。ひとり馬にまたがって、遠い山並みをめざして去って行くガンマン、シェーン。ヴィクター・ヤングのヒット曲「遥かなる山の呼び声」の抒情たっぷりなメロディーが流れる。このラストについては、当時、ある解釈がほどこされた。ライカー一味との酒場での決闘で、シェーンは背後から撃たれて傷ついた。遥かな山並みに向かって去って行くシェーンは、ひとりで死ぬために山を目指すのだと。なぜなら、ジョーイ少年から離れるに従って、馬上のシェーンは徐々に肩を落とし、くずおれていくではないか。確かに、そう言われれば、そうかもしれない。画面をデジタル処理された新版で、目を凝らして、それを確かめられたら、いかがだろうか。(★★★★)

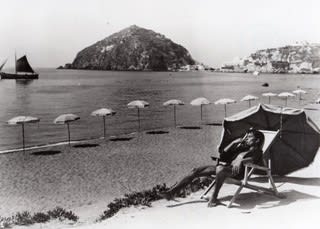

「太陽がいっぱい」(1960年・フランス/イタリア) 金持ちの友人を殺害した青年トム・リプレー(アラン・ドロン)。彼は、富も美しい女性も手中にしたつもりで、輝く太陽の下、浜辺で極上の酒に酔いながら満足感にひたっている。そのとき、友人のヨットが検査のために陸に引き揚げられる。そして、まずヨットのスクリューにからまったロープが現れ、その先に結びつけられた友人の死体があがる。だが、トムはまだそれを知らずに、完全犯罪の夢に酔い痴れている。やがて、刑事に呼び寄せられ、なんの屈託もなく海辺の店に入っていくトム。その背後には、のどかで真っ青な海が広がっている。公開当時、まったく予想外のどんでん返しが話題を呼んだラストシーンである。

金持ちの友人を殺害した青年トム・リプレー(アラン・ドロン)。彼は、富も美しい女性も手中にしたつもりで、輝く太陽の下、浜辺で極上の酒に酔いながら満足感にひたっている。そのとき、友人のヨットが検査のために陸に引き揚げられる。そして、まずヨットのスクリューにからまったロープが現れ、その先に結びつけられた友人の死体があがる。だが、トムはまだそれを知らずに、完全犯罪の夢に酔い痴れている。やがて、刑事に呼び寄せられ、なんの屈託もなく海辺の店に入っていくトム。その背後には、のどかで真っ青な海が広がっている。公開当時、まったく予想外のどんでん返しが話題を呼んだラストシーンである。

※

パトリシア・ハイスミスの小説を、フランスの名匠ルネ・クレマンが映画化した。貧しいアメリカ人青年トムが、友人で金持ちの息子フィリップ(モーリス・ロネ)を、父親の依頼で連れ戻すためイタリアのナポリにやって来る。だが、フィリップはトムを軽蔑し、婚約者マルジュ(マリー・ラフォレ)との仲を見せつけたりする。やがて、トムの妬みと憎悪は殺意に変じ、フィリップを刺殺、死体をシーツで包んで海に放り込む。陸にあがると、トムはフィリップになりすまし、身分証明書を偽造、サインや電話の声まで真似て、彼の金で贅沢な生活を始める。そして、マルジュまでだまして、フィリップの遺産を手にしようとする…。

※

主演のアラン・ドロンは、この作品でスーパースターの座についた。デビューから3年、25歳の若さであった。まばゆい太陽と海。それに背を向けるように、背徳の深淵に落ちる青春像。明晰な頭脳を持ちながらも、貧しさゆえに卑屈で鬱屈した青春を過ごすトム・リプレー。裸身を陽にさらし、「太陽がいっぱいだ!」とつぶやくドロンには、青春の輝きと陰りが共存した。当時は、世界中で若者たちが体制に反逆し、反乱を起こした時代。フランスでは、ヌーヴェルヴァーグと呼ばれる若い監督や俳優たちが、反逆する青春像を造形した。クレマン監督は、彼ら若い世代に対抗するかのように本作を手がけたといわれる。

※

アラン・ドロンの甘いマスクに秘められた孤独感と、やり場のない怒り。それは、当時の女性ファンをはじめ、若い世代を魅了した。そうした彼のキャラクターは、父母との縁がうすく、世界各地を放浪した前歴がもたらしたものかもしれない。以後、ドロンは「若者のすべて」(1960年)、「サムライ」(1967年)、「暗殺者のメロディ」(1972年)などで、陰りのある容貌で人気を得た。ドロンの相手役であるモーリス・ロネは、ルイ・マル監督「死刑台のエレベーター」(1958年)などヌーヴェルヴァーグ作品で脚光を浴びる。マルジュに扮したマリー・ラフォレは、これがデビュー作。大きな瞳と妖精的な容姿で一世を風靡した。

※

とりわけ「太陽がいっぱい」を有名にしたのは、イタリアの作曲家ニーノ・ロータが手がけた哀愁を含んだ甘美な主題曲である。この曲は日本でも大ヒット。ロータは、「道」(1954年)をはじめ、イタリアの巨匠フェデリコ・フェリーニ作品のほとんどを担当、映画音楽作曲家としてもっともポピュラーな存在になった。のちに手がけたフランシス・フォード・コッポラ監督「ゴッドファーザー」(1972年)の「愛のテーマ」も、余りにも有名である。2011年には生誕100年を迎え、さまざまなイベントが行われた。(原題「Plein Soleil」)

「ローマの休日」(1953年・アメリカ) 「彼女は、美しいのと同じくらいファニーだった」―ウィリアム・ワイラー監督「ローマの休日」に出演したグレゴリー・ペックのオードリー・ヘプバーン評である。この作品は、ヨーロッパを旅行中の小国の王女アン(ヘプバーン)と、アメリカの新聞記者ジョー(ペック)との1日の恋のドラマ。ローマでの窮屈なスケジュールに飽きて、アンは侍従の隙を見て街に飛び出す。ベンチで眠っていた彼女をアパートに連れて帰ったのがジョー。夜が明けて、彼女をアン王女だと知ったジョーは、同僚カメラマン、アービング(エディ・アルバート)とともにアンのローマ見物の写真を撮り、特ダネをモノにしようとする…。

「彼女は、美しいのと同じくらいファニーだった」―ウィリアム・ワイラー監督「ローマの休日」に出演したグレゴリー・ペックのオードリー・ヘプバーン評である。この作品は、ヨーロッパを旅行中の小国の王女アン(ヘプバーン)と、アメリカの新聞記者ジョー(ペック)との1日の恋のドラマ。ローマでの窮屈なスケジュールに飽きて、アンは侍従の隙を見て街に飛び出す。ベンチで眠っていた彼女をアパートに連れて帰ったのがジョー。夜が明けて、彼女をアン王女だと知ったジョーは、同僚カメラマン、アービング(エディ・アルバート)とともにアンのローマ見物の写真を撮り、特ダネをモノにしようとする…。

※

ラストは、帰国に先立つ王女の大使館での記者会見。席上、じっと見つめ合うジョーとアン。ジョーの前で立ち止まったアンは、万感の思いを込めて言う。「ローマでの楽しい思い出を一生忘れないでしょう」と。そしてアービングが、ライターに仕込まれた小型カメラで撮った特ダネの写真を、そっと王女に差し出す。ジョーは、王女や記者団が去った広いホールで、ひとり熱い思いを抱いて立ち去りかねている。余りにも境遇がかけ離れているために、別れなければならなかったふたり。ほろにがい別離―だが、悲しみよりも、どことなくほほえましく、温かいラストシーンだ。悲恋物語というより、胸がときめくような愛のメルヘン。

※

この時、オードリーは24歳。舞台で彼女を見たワイラーが、アン役に抜擢。オードリーは、このアメリカ映画出演第1作で1953年度アカデミー主演女優賞を獲得した。なによりも彼女の魅力は、その庶民性にあった。当時ハリウッドでもてはやされた、文字通りファンの手に届かないようなグラマラスなスターとはまったく異なるイメージ。大きな目、太い眉、張った顎、細身のボディー。のちに「麗しのサブリナ」(1954年)などで彼女を起用したビリー・ワイルダー監督は、「いままでのハリウッド・スターにはない輝きを持つ。オードリーは、ふくらんだ胸の魅力を過去のものにしてしまうにちがいない」と語った。

※

そのすべての原点が「ローマの休日」にあった。嘘をつくと手が食われてしまうという言い伝えがある“真実の口”で、手をさっと引っ込めて溜息をつくオードリーの可愛さ。ソフトクリームをなめながら、スペイン広場の階段を散歩するシーンのあどけなさ。そして、彼女を連れ帰ろうとするシークレット・サービスや警官との深夜の大乱闘。オードリーの身振り、表情のひとつひとつが画面を躍動させた。とりわけ、大使館から逃げ出したアン王女が、翌日まず行った先が美容室。長い髪をショートカットにすると、優雅な王女が溌剌とした女性に大変身。このボーイッシュな感じに短くした彼女の髪型が“ヘプバーン・カット”と呼ばれて大流行。日本でも、若い女性から年配の女性までが、同じ髪型で街を闊歩した。

※

イアン・マクラレン・ハンターの小説の映画化である。身分ちがいの愛のドラマという設定はよく見られるパターンだが、ウィリアム・ワイラー監督は、これを逆手にとって、しゃれて温もりにあふれたコメディータッチの大人の寓話に仕立て上げた。その成功の原因は、グレゴリー・ペックが語るように、ひとえにオードリーの闊達で明るく、ファニーで、かつ妖精のようなキャラクターのおかげだろう。だから、アンとジョーの別れのラストシーンは、ちっとも悲しくないのである。それどころか、観客の胸の中に甘い夢のような残滓を残す。これこそが、真実の愛というものなのかもしれませんね。(原題「Roman Holiday」)

「禁じられた遊び」(1952年・フランス) 避難民でごったがえす駅の一角。孤児院に連れて行かれるため、服に名札をつけられた少女ポーレット。突然、彼女の耳に「ミシェル!」という声が聞こえる。仲良しだった少年の名だ。彼女は、同行する尼僧から離れて、ミシェルの姿を捜す。その時、雑踏の中で、ちらとよぎる母の面影。「ミシェル!」と呼ぶポーレットの声が、いつしか「ママン!」という叫びに変わる。今はこの世にいない母の姿を求めて、人々の間をさまよい歩くポーレット…。

避難民でごったがえす駅の一角。孤児院に連れて行かれるため、服に名札をつけられた少女ポーレット。突然、彼女の耳に「ミシェル!」という声が聞こえる。仲良しだった少年の名だ。彼女は、同行する尼僧から離れて、ミシェルの姿を捜す。その時、雑踏の中で、ちらとよぎる母の面影。「ミシェル!」と呼ぶポーレットの声が、いつしか「ママン!」という叫びに変わる。今はこの世にいない母の姿を求めて、人々の間をさまよい歩くポーレット…。

※

ルネ・クレマン監督「禁じられた遊び」のラストシーンである。1940年6月の南フランス。ドイツ軍から逃れて田舎道を急ぐ避難民の一群に、ナチスの爆撃機が襲いかかる。5歳の少女ポーレット(ブリジット・フォッセー)は機銃掃射で両親を殺され、死んだ子犬を抱えて田舎道をさまよう。そんな彼女を見つけたのが、農民ドレ家の末息子で11歳のミシェル(ジョルジュ・プージュリー)。ポーレットはドレ家に引き取られ、ミシェルと死んだ子犬を埋めて十字架を立ててやる。やがて、ふたりは虫や動物を埋めて十字架を立てるという秘密の遊びを始める。それがエスカレートし、ミシェルは教会の十字架を盗もうとして、ひと騒動を起こす。やがてドレ家に憲兵が現れ、ポーレットは孤児院に送られることになる。

※

映画の冒頭、自分をかばって死んで動かなくなった両親の顔を撫でたあと、死の意味もわからないまま、さまようポーレット。彼女は、ラストでも群衆のなかで母の名前を呼びながらさまよう。映画は、そうした少女の姿を通して戦争の悲惨さを訴えた。そして、ポーレットとミシェルが興じる十字架遊び。クレマンは、子供たちの無邪気な行為に、第2次世界大戦で亡くなった数限りない兵士や民衆に対する鎮魂の心をこめたかったようである。戦争や紛争の犠牲になるのは、常に幼い子供たちであることは、今日でも変わりがない。

※

原作者フランソワ・ボワイエは、この物語をシナリオとして書いたが、戦後の映画界ではこの種の題材は歓迎されなかった。そこで小説の形で出版したあと、クレマンが映画化した。しかし、カンヌ国際映画祭に際して、フランス側は本作を出品作として選ぶことを拒否。だが、ヴェネチア国際映画祭でサン・マルコ金獅子賞(最優秀映画賞)を獲得、米アカデミー賞では名誉賞(最優秀外国語映画)を受賞するという皮肉な結果になる。ドキュメンタリー・タッチの冒頭、ついで南仏の田園の人情を活写したユーモラスな語り口、そして少年と少女の純粋な魂の触れ合い。こうした要素が結びつき、本作は戦後を代表する傑作となった。

※

ポーレットを演じたブリジット・フォッセーは、このとき5歳。のちに「さすらいの青春」(1966年)で清楚な魅力を発揮、「ラ・ブーム」シリーズ(1980、82年)ではソフィー・マルソーの母親を演じた。いっぽう、ミシェル役のジョルジュ・プージュリーは、その後ルイ・マル監督「死刑台のエレベーター」(1957年)での不良少年役が印象に残ったが、2000年に癌のため60歳で死去した。この映画のもう一つの話題は、スペインのギタリスト、ナルシソ・イエペスが演奏した哀愁を帯びたテーマ曲だ。彼は、この主題曲をスペインの古い民謡「愛のロマンス」からアダプトし、みごとな旋律を作り上げた。以来、映画音楽のアルバムや、ギター演奏の教本には必ず入れられるようになった。(原題「Jeux Interdits」)

千葉県野田市の清水公園で

※名作映画には素晴らしいラストシーンが用意されています。名匠と言われた監督たちは、そこにどんな思いを込めたのか。今回から映画史に残る名シーンを不定期でご紹介します。

「第三の男」(1949年・イギリス) キャロル・リード監督の「第三の男」は、第2次世界大戦直後、米英仏ソ4か国の共同占領下にあったオーストリアの古都ウィーンを舞台にしたサスペンスの秀作である。本作は、戦後ウィーンの複雑な政治状況を無視しては語れない。映画では、4か国による分割統治が手際よく示され、その裏側で暗躍する犯罪が浮きぼりにされる。

キャロル・リード監督の「第三の男」は、第2次世界大戦直後、米英仏ソ4か国の共同占領下にあったオーストリアの古都ウィーンを舞台にしたサスペンスの秀作である。本作は、戦後ウィーンの複雑な政治状況を無視しては語れない。映画では、4か国による分割統治が手際よく示され、その裏側で暗躍する犯罪が浮きぼりにされる。

※

アメリカの作家ホリー・マーティンス(ジョセフ・コットン)が、親友ハリー・ライム(オーソン・ウェルズ)に招かれウィーンを訪れる。だが、ハリーは自動車事故で死んだという。マーティンスは、友の死に疑問を抱き真相を追う。しかし、ハリーの死に立ち会った3番目の男の正体がつかめない。やがて、ハリーが戦後の混乱を利用して粗悪なペニシリンを売り、多くの人々を犠牲にしていた事実を知る。一方ハリーには、チェコスロバキアからの亡命女優でアンナ(アリダ・ヴァリ)という恋人がいる。マーティンスは、ひとり残されたアンナに思いを寄せる。だが、ハリーは生きていた! マーティンスは占領軍と取り引きして、密入国者のアンナにパスポートを交付してもらうが、彼女はそれを引き裂いて投げ返す。その後、マーティンスはハリー逮捕に協力することになり、下水道に親友を追いつめて射殺する。

※

そして、映画史上名高いラストシーンを迎える。ハリーの本物の葬式が済んだ日。はるか彼方から、手前に向かってまっすぐ続く道。うら寂しい晩秋の一日、両側には枯れ木の並木。その道に車を止め、荷車に寄りかかり物思いに沈むマーティンス。すると、彼方からアンナがやって来る。彼女は、振り向きもせず彼の前を通り過ぎる。そして、アントン・カラスが演奏する哀愁のチターのメロディーが響く…。亡命者アンナを救うため、親友を裏切って当局と取り引きしたマーティンス。彼の思いを知りながら、その裏切りを許せないアンナ。

※

イギリスの作家グレアム・グリーンが、リード監督と協力して映画用にストーリーを書き下ろした。グリーンが書いた物語の結末では、なんとラストでマーティンスとアンナが腕を組んで歩いて行くことになっていたとか。もしそうなっていたら、この類い稀なラストシーンは生まれていなかったことになる。その結果、グリーンは、映画はストーリーよりも優れていると称賛した。確かに、ハリーが犯したのは人道上最悪の犯罪だ。しかし、単純な正義派のマーティンスによる断罪を、アンナが許す訳がない。コートのポケットに手を入れ、無表情に去っていくアンナ。リード監督は、このラストに、許されざる犯罪が横行した、混乱した時代を生んだ戦争そのものを弾劾しようとする思いを込めたのではないだろうか。

※

加えて、リード監督独特の、光と影が織りなすモノクロの映像美と、仰角を多用した構図が印象的だった。たとえば、生存していたハリーが深夜に姿を現す場面-彼の愛猫が建物の陰に身を隠した男の足にまとわりつく。近所の家の窓が開き、漏れた灯りがニヤリと笑うハリーの顔を突如照らし出す。またクライマックスの追跡シーンでは、夜の街路や地下下水道に足音がこだまし、闇に影が躍る…。本作のもうひとつの魅力は、チター奏者アントン・カラスが作曲・演奏した「ハリー・ライムのテーマ」(「第三の男のテーマ」)だ。この名曲が、力強く急テンポに、あるいは哀調を帯びて緩やかに演奏されて雰囲気を盛り上げる。1949年カンヌ国際映画祭ではグランプリを受賞した。(原題「The Third Man」)