フランス出身の女性監督エヴァ・ウッソンが手がけた「バハールの涙」(1月19日公開)は、自由・女性・新しい世界のために武器を取って戦う女性たちの事実に基づいた作品です。2014年8月3日、ISの攻撃部隊がイラク北部のシンジャル山岳地帯に侵攻。地域一帯が一斉に襲撃され、そこで暮らしていた少数民族ヤズディ教徒が奇襲攻撃を受けた。逃げ遅れた男性は皆殺しにされ、女性はひとり残らず捕らわれた。主人公のバハール像は、エヴァ・ウッソン監督が内戦の続くクルド人自治区におもむいて取材した女性戦闘員たちとの実体験から生まれたという。先ごろ2018年ノーベル平和賞を受賞し、自らも性暴力の被害者として、その実態を世界に訴え、女性たちの救済に尽力するシンジャル出身・ヤズディ教徒のナディア・ムラドと境遇を同じくし、ひるまずに立ち上がりISと戦うバハールたちの生きざまは、いまもイラクやシリアで続く現実そのものであり、見る者の胸をつかんで離さない。

フランス出身の女性監督エヴァ・ウッソンが手がけた「バハールの涙」(1月19日公開)は、自由・女性・新しい世界のために武器を取って戦う女性たちの事実に基づいた作品です。2014年8月3日、ISの攻撃部隊がイラク北部のシンジャル山岳地帯に侵攻。地域一帯が一斉に襲撃され、そこで暮らしていた少数民族ヤズディ教徒が奇襲攻撃を受けた。逃げ遅れた男性は皆殺しにされ、女性はひとり残らず捕らわれた。主人公のバハール像は、エヴァ・ウッソン監督が内戦の続くクルド人自治区におもむいて取材した女性戦闘員たちとの実体験から生まれたという。先ごろ2018年ノーベル平和賞を受賞し、自らも性暴力の被害者として、その実態を世界に訴え、女性たちの救済に尽力するシンジャル出身・ヤズディ教徒のナディア・ムラドと境遇を同じくし、ひるまずに立ち上がりISと戦うバハールたちの生きざまは、いまもイラクやシリアで続く現実そのものであり、見る者の胸をつかんで離さない。

※

女性弁護士のバハール(ゴルシフテ・ファラハニ)は、愛する夫と息子に恵まれ、幸せに暮らしていた。だが、ある日、クルド人自治区の故郷の町でIS(イスラミックステート)の襲撃を受け、男性は皆殺しにされてしまう。数か月後、バハールは人質にとられた息子を取り戻すため、女性武装部隊<太陽の女たち>のリーダーとなり、最前線でISと戦う日々を送っていた。同じく小さな娘と離れ、戦地で取材を続ける片眼の女性戦場記者マチルド(エマニュエル・ベルコ)の目を通して、再び我が子を抱きしめる日を夢見て、内戦を生き抜くバハールらの姿が細密に映し出されていく…。不条理と戦い、自由を得るために、母として女として銃を取る女たちの命がけの戦いがスリリングであり、心からの感動を呼ぶ。

※

ISは、ヤズディ教徒の成人男性を殺し、7000人もの女性と子供たちをさらっていく。そして、女性と少女たちは性的奴隷として売買を繰り返され、少年たちは<小さき獅子たちの学校>と呼ばれる、IS戦闘員の養成校へ強制的に入れられる。背景には、イスラム以外の宗徒を排除しようと、虐待と人間性の無視を繰り返すISの姿勢がある。特に、女性を奴隷化し、売買するあくどさには怒りがこみあげる。バハールも奴隷として売られていたが、あるときTVでクルド人自治区の女性代議士のインタビューを目にして、彼女に連絡し、臨月の女性ラミアらとともに決死の思いでISの陣地を脱出。そして、「被害者でいるより戦いたい」というラミアの言葉に心を動かされ、拉致された息子を助け出すため武器を取って戦う決意をし、<太陽の女たち>の隊長になるのだ。バハール役のゴルシフテ・ファラハニは、イラン・イスラム共和国の首都テヘラン出身。赤いスカーフを頭に巻いて、銃を取る姿が魅力的だ。ファラハニは、<世界で最も美しい顔100人>トップ10の上位に選ばれている。

※

エヴァ・ウッソン監督は、クルド人自治区で、逃げ出した女性たちの証言を得るために、前線と難民キャンプへ行き、戦いに身を投じた女性たちにも会ったという。監督は語る―「ゴルシフテ・ファラハニが演じた主人公は、彼女たちの証言から作り上げられた。私が彼女たちと持つことができた非常に強い絆と、共感が生んだ成果でもある。14回もの人身売買を経験したある女性が、そうとは信じがたい優しさと強さをもって語る時、誰もが悲劇と苦痛についての自分自身の考えや信念について自問するはずです」と。演出は、ドキュメント的な要素と、愛と希望の姿勢を巧みに融合させていく。仲間の男性組織とのやりとり、地雷が仕掛けられた地下道を進んでいくバハールの部隊。そして、銃撃戦にはヒヤヒヤさせられる。リアリティにあふれながら、心理描写も巧みで、象徴的なシーンに究極のヒューマニズムが滲み出る。不条理な相手には武器を持って立ち向かう―映画はこうでなくては…ね。

※

ところで、ノーベル平和賞を受賞したナディア・ムラドの過酷な体験は、自伝として「THE LAST GIRL-イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語-」のタイトルで日本でも翻訳刊行されました(ジェナ・クラジェスキと共著/東洋館出版社刊)。これを読むと、現実に進行している悲劇が、ひしひしと身近に感じられます。イラク北部にあるコーチョという小さな村。そこでは、少数派の宗教・ヤズディ教徒たちが、貧しいながらも平和な日々を暮らしていた。だが、2014年夏、イスラム国による襲撃に見舞われる。男たちは銃殺され、女性と子供たちはISの居留地に連れて行かれる。姉妹や親類の女性たちはバラバラに売られ、ISの戦闘員の慰み者にされる。孤独と絶望と身体的苦痛のなかで、ナディアは人間性を失っていく。だが、あるときISの隙を見て脱出する。以後、人身売買の被害者らの尊厳を訴える国連親善大使に就任。現在は、イスラム国を大量虐殺と人道に反する罪で、国際刑事裁判所の法廷に立たせるべく活動している。本書を読むと、中東における人種と宗教の錯綜ぶりと、その合間で理不尽な暴力とふるうISの現状に直面させられます。(★★★★★)

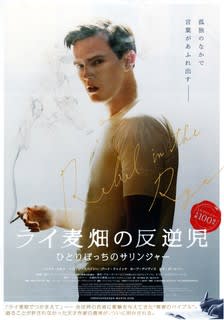

世界中の若者たちに衝撃を与え、“青春のバイブル”といわれた小説「ライ麦畑でつかまえて」を生み出した作家J(ジェローム)・D(デイヴィッド)・サリンジャー(1919~2010)。この名作誕生までの半生を映画化したのが、ダニー・ストロング監督・脚本・製作のアメリカ映画「ライ麦畑の反逆児/ひとりぼっちのサリンジャー」(1月18日公開)です。アメリカ文学の常識をくつがえした小説で、教育委員会のボイコットを受け、さらに80年代にはジョン・レノン暗殺犯やレーガン大統領暗殺未遂犯の愛読書だったとか。寄宿学校を退学処分になった16歳の少年ホールデン・コールフィールドが、故郷のニューヨークをさまよう数日間の物語。10代の孤独や鬱屈を表わすスラング混じりの粗野な口語文体で、大人や社会の欺瞞を衝く語り口が特徴です。この伝説の小説を生む背景となったのはなにか? 映画の原作は、サリンジャーの死後初めて出版された伝記ケネス・スラウェンスキー著「サリンジャー 生涯91年の真実」。サリンジャー生誕100周年と銘打って公開されている。

世界中の若者たちに衝撃を与え、“青春のバイブル”といわれた小説「ライ麦畑でつかまえて」を生み出した作家J(ジェローム)・D(デイヴィッド)・サリンジャー(1919~2010)。この名作誕生までの半生を映画化したのが、ダニー・ストロング監督・脚本・製作のアメリカ映画「ライ麦畑の反逆児/ひとりぼっちのサリンジャー」(1月18日公開)です。アメリカ文学の常識をくつがえした小説で、教育委員会のボイコットを受け、さらに80年代にはジョン・レノン暗殺犯やレーガン大統領暗殺未遂犯の愛読書だったとか。寄宿学校を退学処分になった16歳の少年ホールデン・コールフィールドが、故郷のニューヨークをさまよう数日間の物語。10代の孤独や鬱屈を表わすスラング混じりの粗野な口語文体で、大人や社会の欺瞞を衝く語り口が特徴です。この伝説の小説を生む背景となったのはなにか? 映画の原作は、サリンジャーの死後初めて出版された伝記ケネス・スラウェンスキー著「サリンジャー 生涯91年の真実」。サリンジャー生誕100周年と銘打って公開されている。

※

1939年のニューヨーク。作家を志す20歳のサリンジャー(ニコラス・ホルト)は、編集者バーネット(ケヴィン・スペイシー)と出会い、短編を書き始める。その一方で、劇作家ユージン・オニールの娘ウーナ(ゾーイ・ドゥイッチ)と恋に落ちる。だが太平洋戦争が勃発、サリンジャーは戦争の最前線で地獄を体験することになる。数年後、苦しみながら完成させた初長編小説「ライ麦畑でつかまえて」は、発売と同時にベストセラーとなり、サリンジャーは天才作家としてスターダムに押し上げられた。だが、彼は次第に世間の狂騒に背を向けるようになる…。映画は、サリンジャーの作家としての出発から、表舞台を去るまでにスポットを当てる。マンハッタン社交界での恋愛関係、才能を引き出してくれた編集者との出会い、味方の8割強が犠牲となった戦闘で生きて戻った経験、戦争のトラウマや周囲の無理解に傷つきながらホールデンの物語を書き続けた執念、賛否両論を巻き起こしながらベストセラーとなった小説の成功など、ドラマティックな実話のかずかずを明らかにする。

※

サリンジャーの作家としての出発の後押しをした人々。ひとりは、彼がコロンビア大学の創作文芸コースを受講していたとき、示唆を与えてくれた文芸誌“ストーリー”編集長でもあるウィット・バーネット教授。彼は、作家志望の学生たちに、己の“声”を物語にすることの重要さを説く―「君に生涯をかけて物語を語る意思はあるか?」。そう聞かれたサリンジャーは、短編「若者たち」を出版社に持ち込むが、ことごとく掲載を断られる。だが、最終的に“ストーリー”に採用されて、作家としての第一歩を踏み出す。そして従軍中は「生きて、ホールデンの物語を書き続けろ」と、バーネットに励まされる。このバーネットを演じるケヴィン・スペイシーの存在に重みがある。更に、出版エージェントのドロシー・オールディング(サラ・ポールソン)とは終生の付き合いを続けたという。反面、サリンジャーは頑固な側面も持つ。バーネットが経営難になった際には、絶交を言い渡す。また「ライ麦畑でつかまえて」出版のときには、本の装丁にこだわり、本人以外の手による著者プロフィール、第三者による解説などが入ることを拒否し、その方針は翻訳版まで徹底されたとか。

※

サリンジャーの個人的な面も波瀾に富んでいる。マンハッタンの社交界で出会った女優志願のウーナ・オニールとは、除隊後に結婚するつもりだった。だが、ウーナは父親ほど年齢の離れた喜劇王チャーリー・チャップリンと電撃的に結婚、チャップリン最後の妻となった。また、戦時中は防諜部隊に配属され、ノルマンディー上陸作戦に参加。父親がユダヤ人だった彼は、ナチスの強制収容所の解放にたずさわり、神経衰弱で神経科に入院している。そして、戦争によるPTSDから逃れ、執筆に専念するために瞑想を取り入れたといわれる。そのきっかけのひとつになったのが禅で、アメリカに禅文化を広めた鈴木大拙とも出会っていたようだ。またニューヨークでは、インドの聖人ラーマクリシュナの弟子で宗教指導者のヴィヴェーカーナンダの教えを実践するセンターにも通い、ヨガやヴェーダーンタ哲学などを学んだ。そして1953年には、世の喧噪を逃れてニューハンプシャー州の田舎町コーニッシュに移って、晩年までそこで質素に暮らし、私生活は謎に包まれたままだったという。

※

ダニー・ストロング監督は、俳優・脚本家出身。今回が映画初監督作となる。演出はフレッシュで、切れ味鋭い語り口を持つ。まさに、アメリカ映画界のニューウェーブといっていい。14歳の時に「ライ麦畑~」を読み、「すごくリアルに自分自身の思いのたけが描かれている」と感じたという。それから数十年後、サリンジャーの評伝を読み、映画化権を獲得した。そこで今回、村上春樹の新訳「キャッチャー・イン・ザ・ライ」を読んでみた。そして今更、主人公ホールデンの繊細な感性と、サリンジャーの奔放な筆致に心を動かされた。サリンジャーは、1949年に「コネティカットのひょこひょこおじさん」が「愚かなり我が心」の題名で映画化された際、内容が原作からかけ離れていたことに激怒。以来、ビリー・ワイルダーやスティーヴン・スピルバーグらの映画人から「ライ麦畑~」映画化を希望されたが、すべて断ったとか。劇中、サリンジャー役のニコラス・ホルトが「ハリウッドはアホばかりだ!」と吐き出すように言うくだりがある。さもありなん、である。(★★★★+★半分)

新年、おめでとうございます。

恒例の2018年公開・外国映画ベストテンを選んでみました。

詳細は、以下の通りです。

※ ①「馬を放つ」

①「馬を放つ」

(監督:アクタン・アリム・クバト/キルギス・フランス・ドイツ・オランダ・日本)

②「ガンジスに還る」

(監督:シュバシシュ・ブティアニ/インド)

③「女は二度決断する」

(監督:ファティ・アキン/ドイツ)

④「家(うち)へ帰ろう」

(監督:パブロ・ソラルス/スペイン・アルゼンチン)

⑤「運命は踊る」

(監督:サミュエル・マオズ/イスラエル・ドイツ・フランス・スイス)

⑥「エリック・クラプトン~12小節の人生~」

(監督:リリ・フィニー・ザナック/イギリス)

⑦「ロープ/戦場の生命線」

(監督:フェルナンド・レオン・デ・アラノア/スペイン)

⑧「はじめてのおもてなし」

(監督:サイモン・バーホーベン/ドイツ)

⑨「バンクシーを盗んだ男」

(監督:マルコ・プロゼルピオ/イギリス・イタリア)

⑩「リディバイダー」

(監督:ティム・スミット/イギリス)

※

ベストワンは、キルギス出身、アクタン・アリム・クバト監督・主演の「馬を放つ」でした。馬と人間の結びつきを、キルギスの伝説をからめて描いた心に迫る作品。中央アジアの美しい大地で、妻と幼い息子と3人で慎ましく暮らす“ケンタウロス”と呼ばれる男。キルギスには、馬と人間を結びつけ、村人たちを団結させてきた伝説が息づいていた。だが、流れる時のなかで伝説は失われつつあり、ケンタウロスは人知れず厩舎に忍び込み、馬を盗んでは野に放っていた。拝金主義が横行する社会で、競走馬に仕立てて馬を冷酷に扱う人々。映画は、豊饒な映像で、主人公の心の揺れと自然哲学を浮きぼりにする。本来、人間(=文明)は動物と共棲するもの。人間と馬の優しい交歓シーンには涙が出てきます。監督は、伝統と人間性を素朴かつ奥深く謳いあげる。しかし、そのまなざしには優しさと厳しさが共存。ケンタウロスが最後に撃たれるくだりに、現代社会の冷酷さが滲み出る。監督は、「あの娘と自転車に乗って」(98)や「明りを灯す人」(10)などで国際的な評価を受けた人です。

※ 2位は、インド映画「ガンジスに還る」。悠久のガンジス河を背景に、老いと生と死、家族愛などをからめて民衆の心をとらえた傑作です。死期が近いことを悟った老いた父親が、息子とガンジスの畔の聖地バラナシの施設“解脱の家”で最期を過ごすことになる。死期を迎えた人々は、薪が積んである河岸で火葬にされる。そこで展開される父と息子のやりとりから、インド社会の変化や家族の絆が浮きぼりにされる。新鋭ブティアニ監督は、緻密な演出で民衆の心理を描き出す。死を祝祭ととらえた河畔での賑やかな祭りが感動を呼びます。3位は、ドイツ映画「女は二度決断する」。ヒロインには、移民の夫と幼い息子がある。ある時、その夫と息子が爆弾テロで殺される。彼女は犯人を突き止めて、復讐しようと企む。名匠ファティ・アキン監督は、ネオナチによる移民排斥とテロという主題を、たたみこむようなダイナミックなタッチでとらえます。ヒロイン役のダイアン・クルーガーがカッコいい。

2位は、インド映画「ガンジスに還る」。悠久のガンジス河を背景に、老いと生と死、家族愛などをからめて民衆の心をとらえた傑作です。死期が近いことを悟った老いた父親が、息子とガンジスの畔の聖地バラナシの施設“解脱の家”で最期を過ごすことになる。死期を迎えた人々は、薪が積んである河岸で火葬にされる。そこで展開される父と息子のやりとりから、インド社会の変化や家族の絆が浮きぼりにされる。新鋭ブティアニ監督は、緻密な演出で民衆の心理を描き出す。死を祝祭ととらえた河畔での賑やかな祭りが感動を呼びます。3位は、ドイツ映画「女は二度決断する」。ヒロインには、移民の夫と幼い息子がある。ある時、その夫と息子が爆弾テロで殺される。彼女は犯人を突き止めて、復讐しようと企む。名匠ファティ・アキン監督は、ネオナチによる移民排斥とテロという主題を、たたみこむようなダイナミックなタッチでとらえます。ヒロイン役のダイアン・クルーガーがカッコいい。

※

昨年は、テロ、戦争(民族紛争)、難民問題など、今日的なテーマを取り上げた作品に佳作が多かったように思われます。イスラエルのサミュエル・マオズ監督が手がけた「運命は踊る」は、長年続く中東紛争と、第2次大戦中にユダヤ人が受けたホロコーストをからめた異色作。イスラエル北部の監視所での息子の戦死を知らされ、やがてそれは誤報だったと分かった時の両親の苦悩に迫る。戦争、家族愛、ホロコーストの記憶を交錯させて、哲学的・幻想的な映像で戦いの不条理に迫る。スペイン映画「ロープ/戦場の生命線」は、停戦直後のバルカン半島で命がけの活動をする国際援助活動家の姿を描く。ワイルドで豪快な男女の活動を、パワフルなタッチで追う演出がみどころでした。イアリアのマルコ・プロゼルピオ監督のドキュメンタリー「バンクシーを盗んだ男」は、正体不明の路上アーティスト、バンクシーの作品を追うお話。パレスチナとイスラエルを分断する巨大な壁に描かれたグラフィティアート。それは、世界から無くなることのない紛争と人種差別を弾劾してみせる。

※

4位の「家(うち)へ帰ろう」は、戦争とナチスによるホロコーストの悲劇を歴史の流れのなかでとらえた作品でした。アルゼンチンに住む88歳のユダヤ人仕立屋が、戦争中に匿ってくれた友人を探しにポーランドに向かう旅に出る。そして、さまざまな人々の助力を得るわけですが、ドイツとポーランドの名は決して口にしない。なかでも、道中で助けられたドイツ人の女性文化人類学者との触れ合いのシーンが印象に残る。パリからドイツを通らずにポーランドへ列車で訪れることができないか。その際、そのドイツ女性は「いまはドイツ人も後悔している。新世代も変わった」と説く。アルゼンチン出身の新星パブロ・ソラルス監督は、深刻なテーマを情感たっぷり、庶民的なレベルで簡明にとらえます。ドイツ映画「はじめてのおもてなし」も、シンプルなスタイルで難民問題に迫った作品。ミュンヘンの裕福な家庭の主婦が、ナイジェリアから来た難民の受け入れを宣言。これが家族に混乱をもたらし、同時に対話も復活させる。反対デモやテロ疑惑もからめて、ユーモラスに難問に迫ります。

※

そして、ドキュメンタリー「エリック・クラプトン~12小節の人生~」は、個人的な好みの作品。ギターの神様といわれたクラプトンの人生の苦悩と悲哀が、みごとに描かれている。母親に拒絶された少年時代の孤独。ギターの腕を競い合った仲間たちの喪失。親友ジョージ・ハリスンの妻への恋をはじめとする病的なまでの女性遍歴、ドラッグとアルコールに溺れた日々、最愛の息子の死。そんななかで、金や名声よりも音楽性を優先し、愚直なまでにブルースに身を捧げる。ひとたび彼がギターの弦に触れるや、痺れるような音が響き出す。屈折したキャラと、激烈な人生。それは、1960~70年代を映し出す青春の象徴でもあります。もうひとつ好きな作品が、近未来SF「リディバイダー」。コピーとオリジナル、ふたつの地球が登場。ひとつは現実世界。もうひとつは複製世界(エコワールド)。深刻なエネルギー枯渇問題に直面した人類は、コピーしたエコワールドからエネルギーを得る。YouTube上で話題になった短編をもとに、実験的な映像で地球の危機をみごとに予言しています。

※ 昨年は、ドイツ、イギリス系の映画人が秀作を世に送ったような気がします。加えて、各国の合作による成果。これからも映画は、より幅広く、より奥深い存在になりそうな予感。今年も、世界的な危機の核心に迫るような、テーマ性の強い作品を厳選して見ていきたいと思っています。そんな意味で、映画には無限の可能性が潜んでいると確信しています。

昨年は、ドイツ、イギリス系の映画人が秀作を世に送ったような気がします。加えて、各国の合作による成果。これからも映画は、より幅広く、より奥深い存在になりそうな予感。今年も、世界的な危機の核心に迫るような、テーマ性の強い作品を厳選して見ていきたいと思っています。そんな意味で、映画には無限の可能性が潜んでいると確信しています。