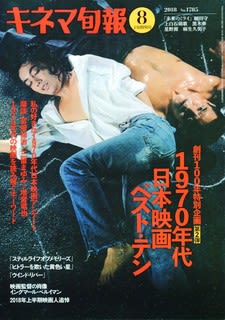

前回に続いて、「キネマ旬報」創刊100年特別企画「私の好きな1970年代映画」アンケートの<日本映画編>をご紹介します(8月上旬号発表)。115名の選者のひとりとして、以下のような作品を選んでみました。

前回に続いて、「キネマ旬報」創刊100年特別企画「私の好きな1970年代映画」アンケートの<日本映画編>をご紹介します(8月上旬号発表)。115名の選者のひとりとして、以下のような作品を選んでみました。

※

●家族

●斬り込み

●昭和残侠伝 死んで貰います

●東京戦争戦後秘話

●緋牡丹博徒 お竜参上

●忍ぶ川

●旅の重さ

●竜馬暗殺

●桜の森の満開の下

●君よ憤怒の河を渉れ

[選考理由]

東映任侠映画の成熟時代。「昭和残侠伝」シリーズでは、健サンの殴り込みシーンで客席から「待ってました!」と声がかかった。同時に、沢田幸弘の「斬り込み」など日活ニューアクションが脚光を浴びる。一方、篠田正浩、熊井啓、黒木和雄らの新世代が台頭。その筆頭が大島渚。彼の作品は、ディテールそのものよりも〝現実の面を剥ぐ〟というテーマ性で一貫していた。また、流麗な映像でつづられる斎藤耕一のロマンティシズムも大好きだった。

※

この時代は、1960年の安保闘争に続いて70年安保の流れがあり、若い世代の反乱のときでした。社会を映し出す映画界でも、それは同様で、1960年代に興った松竹ヌーヴェルヴァーグが先鋒となって、映像の変革に挑む。作品の底流には、やはり左翼的で闘争的な思想があり、安保世代の若者たちは熱狂しました。たとえば、大島渚監督の「青春残酷物語」「日本の夜と霧」、篠田正浩の「暗殺」「乾いた花」などが60年代の代表作です。そして彼らは、1970年代に突入していきます。一方、東映任侠映画が、学生運動の当事者や支持者の熱狂的な同感を得ました。とりわけ、高倉健主演の「昭和残侠伝」シリーズ。1965年の「昭和残侠伝」から、72年の「昭和残侠伝 破れ傘」まで全9作品作られた。高倉健が有名な主題歌をバックに、唐傘を差して待つ池部良とともに敵地に殴り込むクライマックスでは、「待ってました、ご両人!」という掛け声が客席からかかり、拍手が起こった。それは、学生たちにとっては機動隊との衝突であり、学内騒動のクライマックスでもあったのでしょう。彼らは、名画座の深夜連続上映に酒瓶を持ち込んで盛り上がったのでした。また、厳しい闘争の姿勢とともに、優しさも共存したのもこの時代。とりわけ、松竹時代の斎藤耕一監督の歌謡青春ドラマが大好きだった。代表作は、60年代の「小さなスナック」「落葉とくちづけ」など。以後、70年代に入ると「約束」「旅の重さ」「津軽じょんがら節」などのドラマティックな作品に手腕を見せる。グラフィックな画面作りと即興演出が、モダニズムを生み出した。

※

アンケートを集計した結果、キネ旬のベスト5には以下の作品があげられています。①太陽を盗んだ男、②仁義なき戦い、③新幹線大爆破、④ルパン三世 カリオストロの城、⑤HOUSE ハウス、復讐するは我にあり。「昭和残侠伝 死んで貰います」は第12位でした。監督としては、深作欣二、佐藤純彌、大林宣彦、今村昌平、神代辰巳らが意欲作を発表。アニメーションが注目されたのも特色です。(表紙写真は、長谷川和彦監督、沢田研二、菅原文太主演の「太陽を盗んだ男」)

映画専門誌「キネマ旬報」では、創刊100年特別企画として「私の好きな1970年代映画」というアンケートが実施されました。選出は10作品(順不同)。7月下旬号発表は外国映画編。127名の選者のひとりとして、以下のような作品を選んでみました。

映画専門誌「キネマ旬報」では、創刊100年特別企画として「私の好きな1970年代映画」というアンケートが実施されました。選出は10作品(順不同)。7月下旬号発表は外国映画編。127名の選者のひとりとして、以下のような作品を選んでみました。

※

●ベニスに死す

●暗殺の森

●アメリカン・グラフィティ

●燃えよドラゴン

●旅芸人の記録

●タクシードライバー

●スター・ウォーズ

●未知との遭遇

●ディア・ハンター

●地獄の黙示録

[選考理由]

ルーカス、スピルバーグ時代の到来。彼らは新しいエンタテインメントの概念をもたらした。一方、ベトナム戦争の影が映画にも反映される。コッポラの「地獄の黙示録」は、ベトナムの戦場を抽象的に視覚化。スコセッシの「タクシードライバー」の主人公もベトナム帰還兵だ。ヨーロッパでも新しい波が勃興。ベルトルッチの「暗殺の森」は体制反抗者の屈折した心理を映像化。アンゲロプロスの「旅芸人の記録」は、歴史と民衆の対決を語りあげた。

※

1960年代を席巻した仏ヌーヴェルヴァーグや米ニューシネマは、それまでの古典的な映画作りを変革。その流れが、1970年代の盛況を生んだと思われます。アメリカでは、ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグ、フランシス・フォード・コッポラらが登場、ニューニュー・ハリウッドなる言葉が生まれました。「アメリカン・グラフィティ」に始まり、「スター・ウォーズ」や「インディ・ジョーンズ」など斬新なエンタテインメントを発表したジョージ・ルーカス。「激突!」「JAWS ジョーズ」を皮切りに、「未知との遭遇」などを手がけたスティーブン・スピルバーグ。彼らはCG技術を取り込んで、映画界に映像革命を起こした。いっぽうコッポラは、ロケ中心のキャラバン・シネマなる手法を編み出し、「ゴッドファーザー」シリーズなどの傑作を生み、ベトナムの戦場を題材にした「地獄の黙示録」では不思議な雰囲気を持ったリアリズムに挑戦している。また、ヨーロッパにも映像の変革期が訪れ、イタリアのベルナルド・ベルトルッチ監督は、「暗殺の森」「1900年」などを発表。ギリシャ出身のテオ・アンゲロプロスも含めて、反体制的なリアリズム作品を製作した。

※

アンケートを集計した結果のベストテンには、ほかに次のような作品が入っています。「ダーティハリー」「ゴッドファーザー」「JAWS ジョーズ」「時計じかけのオレンジ」「ミツバチのささやき」など。天才的な映像哲学者スタンリー・キューブリック監督は、熱狂的な青春ドラマ「時計じかけのオレンジ」で驚かせてくれた。それより以前の1960年代には、「博士の異常な愛情」「2001年宇宙の旅」で圧倒的な映像宇宙を展開。言葉は悪いけれども、彼の頭のなかは異常と思われるほど、別次元の作家でした。(表紙写真は、マーティン・スコセッシ監督の「タクシードライバー」。総合ベストテンで、第1位になった)

横浜のミニシアター、シネマ・ジャック&ベティが発行する季刊誌「ジャックと豆の木」第5号で「映画 未来への原風景/オールタイムベストテンから何が見えるか?」という特集が組まれました。①作品②映画人③出来事の3部門でベストテンを選出するもので、順位はつけずに、ジャンル・年代・国籍を超えて、さまざまな視点、さまざまなテーマで選んだベストテンです。その選者のひとりとして、①心に残るラストシーン、②映画史を飾った渋い個性派俳優、③記憶に残る映画界の事件をそれぞれ選んで投票した。その中で、自分自身の映画史と重なる視点で選んだ“記憶に残る映画界の事件ベストテン”をご紹介します。

横浜のミニシアター、シネマ・ジャック&ベティが発行する季刊誌「ジャックと豆の木」第5号で「映画 未来への原風景/オールタイムベストテンから何が見えるか?」という特集が組まれました。①作品②映画人③出来事の3部門でベストテンを選出するもので、順位はつけずに、ジャンル・年代・国籍を超えて、さまざまな視点、さまざまなテーマで選んだベストテンです。その選者のひとりとして、①心に残るラストシーン、②映画史を飾った渋い個性派俳優、③記憶に残る映画界の事件をそれぞれ選んで投票した。その中で、自分自身の映画史と重なる視点で選んだ“記憶に残る映画界の事件ベストテン”をご紹介します。

※

[記憶に残る映画界の事件ベストテン]

○世界のクロサワ誕生「羅生門」受賞(1951)

○シネラマ(1952)とワイドスクリーン時代

○世を騒がせたセックス・シンボルMMとBB(1950~1960年代)

○ヘプバーン・カット一世を風靡(1953)

○ジェームズ・ディーンの事故死(1955)

○仏ヌーヴェルヴァーグ(1960年代)と米ニューシネマの衝撃(1960年代末)

○東映任侠映画と深夜興行(1960~1970年代)

○ブルース・リーとカンフー・ブーム(1970年代)

○石原裕次郎の死(1987)

○映画評論家・淀川長治氏死去(1998)

[選評]

●1951年9月、黒澤明監督「羅生門」が、ヴェネチア国際映画祭で日本映画初のグランプリ、サン・マルコ金獅子賞を受賞し、世界のクロサワが誕生。この作品には買い付けが殺到、日本映画界に新時代がもたらされた。

●1952年、ニューヨークで「これがシネラマだ」公開、大型映画時代の幕が開く。3台の同調映写機で巨大スクリーンに映写。スタンダード画面から「ジス・イズ・シネラマ!」という声とともに画面が広がるくだりに驚嘆。

●「ナイアガラ」(1953)で腰をふって歩くモンロー・ウォークが一世を風靡したマリリン・モンロー。「素直な悪女」(1956)で画面に裸身をさらすブリジット・バルドー。ともに映画史を飾るセックス・シンボルに。

●「ローマの休日」(1953)で人気爆発したオードリー・ヘプバーン。短髪のヘプバーン・カットが日本でも流行。ビリー・ワイルダー監督は、「オードリーは、ふくらんだ胸の魅力を過去のものにした」と評した。

●「エデンの東」(1954)、「理由なき反抗」(1955)で青春のシンボルとなったジェームズ・ディーンが、1955年に愛車運転中に事故死。享年二十四。「ファースト・アメリカン・ティーンエイジャー」といわれた。

●1960年代、反逆する若い世代の映画が脚光を浴びる。ジャン=リュック・ゴダール、ルイ・マル、フランソワ・トリュフォーらを輩出した仏ヌーヴェルヴァーグ。以後、アメリカ、日本、イギリスなどで新しい波が興る。

●大学紛争の嵐が吹き荒れた1960年代、深夜興行で東映任侠映画が連続上映、学生に支持される。代表作が高倉健の「昭和残侠伝」シリーズ(1965~1972)。殴り込み場面で「待ってました!」という声がかかる。

●鋼のような肉体、独特の怪鳥音。「燃えよドラゴン」(1973)でブルース・リーが世界中のファンを熱狂させた。以後、ジャッキー・チェン、リー・リンチェイ(ジェット・リー)らが登場、カンフー・ブームに火をつけた。

●1987年7月、石原裕次郎死去。享年五十二。「太陽の季節」(1956)でデビューし、ニューヒーロー像を確立。「赤いハンカチ」(1964)、「夜霧よ今夜も有難う」(1967)などムードアクションが印象に残る。

●1998年、映画の伝道師といわれた評論家・淀川長治氏が他界。享年八十九。映画雑誌在籍中、二十数年間お世話になる。優しい笑顔で人気を得たが、本音は厳しい人だった。

以上、個人的な「昭和と映画」事件簿です。

※

黒澤明作品は、映画の楽しさを教えてくれた原点でした。当時日本では、「羅生門」が獲得したヴェネチア国際映画祭グランプリの何たるかがわからず、配給元の大映でも困惑したという。だから誰も現地に行っておらず、授賞式には見知らぬアジア人が出席したとか。以後、「七人の侍」「悪い奴ほどよく眠る」「用心棒」など、新作が公開されるたびに見に行ったものです。黒澤時代劇の魅力は、よく練られた脚本と、みごとな映像にありました。

1950年代はスターの時代。マリリン・モンロー、オードリー・ヘプバーン、ジェームズ・ディーン。どのスターも青春のシンボルで、彼らが出演しているだけでファンは熱狂。とりわけ、ジェームズ・ディーンの突然の事故死は、世界中の人々を悲しませました。

そして、1960年代は反逆する青春の時代。「勝手にしやがれ」「大人は判ってくれない」に代表されるフランスのヌーヴェルヴァーグ。「俺たちに明日はない」が口火を切ったアメリカン・ニューシネマ。日本では、大島渚、吉田喜重らに代表される松竹ヌーヴェルヴァーグが脚光を浴びた。安保闘争が盛り上がった当時の日本の状況を反映したものだった。

そのピークを示したのが、高倉健と池部良共演の「昭和残侠伝」シリーズ。東京・池袋の劇場では深夜興行で連続上映され、学生たちが一升瓶を持ち込んで、殴り込みシーンがくると一斉に拍手が起こる。不条理な権力に対する若者たちの怒り。その先駆となったのが、ジェームズ・ディーンだったのかもしれません。

そして1987年には、これも反抗する若者のシンボルだった石原裕次郎が死去。梅雨時に体調を崩しながら、芸能誌の別冊に裕次郎の追悼記事を書いた覚えがあります。映画の記憶は、この社会に反発する青春像とともにあります。そんな昭和も、遠く霞んでしまいました。

7月に公開された話題作「トランボ ハリウッドに最も嫌われた男」の原作(世界文化社刊)を読んでみました。筆者は、アメリカ出身の批評家・ジャーナリスト・作家のブルース・クック(1932~2003)。膨大な資料とインタビューに基づいた詳細な評伝になっています。インタビューの核をなすのは、ダルトン・トランボ(1905~1976)自身で、病で人生が残り少なくなった時期だった。その他、トランボの家族、ブラックリストに載ったハリウッド・テンの人々、赤狩りで追われたトランボに手を差し伸べたカーク・ダグラス、オットー・プレミンジャー監督など、多岐にわたる。出版されたのは1977年。第2次世界大戦後のアメリカの“赤狩り”の時代に、議会侮辱罪で投獄された脚本家トランボの軌跡を丁寧にたどる。

7月に公開された話題作「トランボ ハリウッドに最も嫌われた男」の原作(世界文化社刊)を読んでみました。筆者は、アメリカ出身の批評家・ジャーナリスト・作家のブルース・クック(1932~2003)。膨大な資料とインタビューに基づいた詳細な評伝になっています。インタビューの核をなすのは、ダルトン・トランボ(1905~1976)自身で、病で人生が残り少なくなった時期だった。その他、トランボの家族、ブラックリストに載ったハリウッド・テンの人々、赤狩りで追われたトランボに手を差し伸べたカーク・ダグラス、オットー・プレミンジャー監督など、多岐にわたる。出版されたのは1977年。第2次世界大戦後のアメリカの“赤狩り”の時代に、議会侮辱罪で投獄された脚本家トランボの軌跡を丁寧にたどる。

※

トランボは、言論と思想の自由を訴えて、下院非米活動委員会の公聴会で証言を拒否、それで国家反逆罪のレッテルを貼られ、ハリウッドのブラックリストに載せられ、1950年代以降、正式な職を失った。しかし、彼は信念を曲げずに不屈の戦いを繰り広げる。偽名で脚本を書きまくり、「ローマの休日」や「黒い牡牛」でのアカデミー賞も当時は直接受け取れなかった。しかし、不断の抵抗を続けたあげくに同調者も現れ、やがてブラックリストを自ら破ってみせる。原作では、頑ななまでに権力に屈しなかった男の長く孤独な闘いが、みごとに浮きぼりにされます。そして、本書の終わりの部分で、トランボが脚本を書き、初監督した作品「ジョニーは戦場へ行った」(1971年)の顛末が紹介されます。トランボは、この原作小説を1938年に執筆。だが、反戦小説だったがゆえに発禁処分になったといいます。

※ この「ジョニーは戦場へ行った」(写真)が、先ごろNHK-BSで放映されたので再見し、またまた心を打たれました。舞台は第1次世界大戦の最中。青年ジョー(ティモシー・ボトムズ)は、戦場で爆弾に吹き飛ばされたあげく、野戦病院に送られて、ベッドに静かに横たわっている。だが、彼はほとんどの器官を失った。手足は無く、額の下半分も失われ、目も見えず、耳も聞こえず、喋ることもできず、唯一性器だけが人間として残された肉塊になっている。なんと軍は、彼を実験台として生かしておいたのだ。映画は、意識を取り戻したジョーの意識下の世界を、現実をモノクロで、元気だったころの幻想シーンを色彩で交錯させながら進行する。世界から見捨てられた暗闇の中で、ジョーは父親(ジェーソン・ロバーズ)との強い絆や、恋人カリーン(キャシー・フィールズ)との愛の記憶をよみがえらせる。

この「ジョニーは戦場へ行った」(写真)が、先ごろNHK-BSで放映されたので再見し、またまた心を打たれました。舞台は第1次世界大戦の最中。青年ジョー(ティモシー・ボトムズ)は、戦場で爆弾に吹き飛ばされたあげく、野戦病院に送られて、ベッドに静かに横たわっている。だが、彼はほとんどの器官を失った。手足は無く、額の下半分も失われ、目も見えず、耳も聞こえず、喋ることもできず、唯一性器だけが人間として残された肉塊になっている。なんと軍は、彼を実験台として生かしておいたのだ。映画は、意識を取り戻したジョーの意識下の世界を、現実をモノクロで、元気だったころの幻想シーンを色彩で交錯させながら進行する。世界から見捨てられた暗闇の中で、ジョーは父親(ジェーソン・ロバーズ)との強い絆や、恋人カリーン(キャシー・フィールズ)との愛の記憶をよみがえらせる。

※

とりわけ、心優しい看護師(ダイアン・ヴァーシ 懐かしい!)との交流が感動的です。あるとき彼女はジョーの性を解放し、彼の胸に指で「Merry Christmas!」という文字を書き記す。それによって、初めてジョーは外界とのつながりを持つ。そして、頭の動きでモールス信号を打つことで外界とのコミュニケーションを取ることを思いつく。「SOS!外に出してくれ! ぼくを見世物にしてくれ。さもなければ殺せ!」と。軍上層部はそれを拒否、ジョーを暗がりに閉じ込める。同情した看護師は、彼の命を絶とうとするが邪魔されて失敗。ラスト、暗闇でジョーが打つモールス信号の内容が哀切だ。「SOS 、SOS!」と。ジョーは、見世物にされることで軍や戦争の非人間性を告発しようとしたのだが、拒絶されたわけだ。

※

この反戦・反権力思想は、トランボが終生貫いた姿勢だった。そして彼は、唯一の監督作品で、ジョーの意識下の世界をみごとに映像化。幻想シーンでは、失われた青春の喜び、生きることの素晴らしさを謳い上げる。ジョーが出征前に働いていた製パン工場のエピソードは、若いころのトランボの体験そのものだ。彼は、製作するにあたって自ら資金を集め、13週間かけて撮影した。結果、1971年カンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞。だが、アメリカではヒットせず、フランスや日本での評判が高かった。当時、アメリカはベトナム戦争の泥沼にはまっており、トランボにとっては若い世代に反戦メッセージを届けることが危急の課題だったという。製作当時、トランボは65歳。生涯、反骨精神を貫いた人だった。

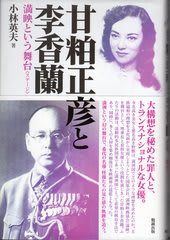

1932(昭和7)年、日本の関東軍主導のもとに、現在の中国東北部に傀儡国家・満洲国が創立された。1937(昭和12)年、首都・新京(現在の長春)近郊に国策映画会社・満洲映画協会(略称:満映)が設立される。資本金は、満洲国と南満洲鉄道(満鉄)が共同出資。日満親善、五族協和、王道楽土を謳い、満洲人を教育することが目的だった。看板スターは李香蘭(山口淑子)。2代目理事長が、戦前の憲兵大尉時代にアナーキスト・大杉栄らを殺害したとされ、満洲国建国にあたっては夜の帝王と呼ばれた甘粕正彦。反面、彼は文化・芸術面に明るく、満映理事長になってからは中国人従業員の待遇に気を配ったといわれる。だが、敗戦(1945年8月15日)から5日後に青酸カリで自殺。満映は中国共産党に接収され東北電影公司となり、やがて東北電影制片廠を経て長春電影制片廠へと引き継がれた。

1932(昭和7)年、日本の関東軍主導のもとに、現在の中国東北部に傀儡国家・満洲国が創立された。1937(昭和12)年、首都・新京(現在の長春)近郊に国策映画会社・満洲映画協会(略称:満映)が設立される。資本金は、満洲国と南満洲鉄道(満鉄)が共同出資。日満親善、五族協和、王道楽土を謳い、満洲人を教育することが目的だった。看板スターは李香蘭(山口淑子)。2代目理事長が、戦前の憲兵大尉時代にアナーキスト・大杉栄らを殺害したとされ、満洲国建国にあたっては夜の帝王と呼ばれた甘粕正彦。反面、彼は文化・芸術面に明るく、満映理事長になってからは中国人従業員の待遇に気を配ったといわれる。だが、敗戦(1945年8月15日)から5日後に青酸カリで自殺。満映は中国共産党に接収され東北電影公司となり、やがて東北電影制片廠を経て長春電影制片廠へと引き継がれた。

※

戦後70年にあたる昨年、この満映を取り上げた本が3冊出版されました。まずは、戦後の旧満洲で育った中国人女性チャン・シンフォン著「旧満洲の真実―親鸞の視座から歴史を捉え直す」(藤原書店)。彼女の母親は満映最初の中国人タイピストであり、本文では満洲国の盛衰を追いながら、中国人従業員を重視した甘粕の話など、満映のエピソードが織り込まれていく。もう1冊は、経済学教授などを経て早稲田大学名誉教授である小林英夫著「甘粕正彦と李香蘭―満映という舞台<ステージ>」(勉誠出版)。経済学者らしく主に満映の経営を経済面から分析、甘粕正彦と李香蘭の足跡をとらえる。とりわけ、憲兵時代の大杉栄殺害事件を、誰かの罪をかぶったものとして、甘粕を比較的擁護している点が目新しいといえる。

※

この2冊に比べ、ダントツに面白く、勉強になるのが、映画編集者・岸富美子の回想録「満映とわたし」(文藝春秋/文責・石井妙子)です。岸さんは、女優・原節子や李香蘭と同年の1920(大正9)年生まれの95歳。家庭の事情から、15歳で京都の映画会社に入り、編集助手となる。兄たちは映画カメラマンだった。映画編集とは、簡単に言えばフィルムのカットとカットをつないで1本の映画に仕立てる作業だ。1939(昭和14)年に、兄の誘いで満洲に渡り、満映に入社。甘粕正彦の指示の下で、中国人従業員とともに仕事をする。日本の敗戦間際には、巨匠・内田吐夢監督も満映にやって来た。やがて敗戦、ソ連の侵攻、戦後は国共内戦の最中、運命に翻弄される。岸さんらは、敗戦後すぐには帰国できなかった。岸さんは、敗戦直後に社員をそっちのけにして自死した甘粕を「卑怯だと思った」という。

※

満映が共産党に接収された後は、国民党軍に追われて列車に映画機材を乗せ、ソ連との国境近くまで逃れる。赤ん坊を抱えた岸さんが、仲間と極寒の地に逃れていく過程が過酷だ。リーダーを内田監督らがつとめた。更に、人員削減のため炭鉱地帯に送られ、映画人は石炭の積み下ろしや採掘に従事。やがて共産党の治下となるや、長春に戻り、東北電影公司で中国人スタッフに技術を伝える。この頃の教え子が礎となり、のちの中国映画界を支える。日本に戻ったのは、終戦から8年後の1953(昭和28)年。帰国したのはいいけれど、日本映画界からはアカ呼ばわりされ、主に独立プロで仕事をした。本書では、戦中の映画人の苦難の道のりが詳細かつ具体的に述べられる。とりわけ、日本の映 画人同士の間で生まれた分裂、裏切り行為などのタブーに触れているくだりが印象に残る。まさに、満映にかかわる貴重な一次資料である。映画人、映画ファンとも必読の書だ。ちなみに、満洲国は中国では「偽満洲国」と表記され、日本では「中国東北部(旧満洲)」と呼ぶことが通例になっています。

画人同士の間で生まれた分裂、裏切り行為などのタブーに触れているくだりが印象に残る。まさに、満映にかかわる貴重な一次資料である。映画人、映画ファンとも必読の書だ。ちなみに、満洲国は中国では「偽満洲国」と表記され、日本では「中国東北部(旧満洲)」と呼ぶことが通例になっています。